胸、腰椎畸形手术中脊柱矢状面序列重建的临床策略

伍宇轩 海 涌 潘爱星

(首都医科大学附属北京朝阳医院骨科,北京 100020)

脊柱是一个多节段的聚集体,人体躯干的平衡由脊柱、骨盆、髋关节及膝关节共同参与维持。良好的骨与关节序列对于神经-肌肉-骨骼系统的有效运转尤为重要,其中脊柱矢状面序列在维持舒适的站姿和平衡及获得良好的远期临床治疗效果等方面扮演着关键角色[1]。通过对一些特定影像学参数的评估来指导脊柱畸形手术中矢状面序列的重建策略也成为脊柱外科近年来的热点之一。本文将对不同类型胸、腰椎畸形手术中重建矢状面序列的临床策略进行综述。

1 成人退行性脊柱侧凸(adult degenerative scoliosis,ADS)矢状面序列重建策略

Roussouly等[2]于2005年建立了脊柱矢状位分型系统,根据骶骨倾斜角(sacral slope,SS)以及术后腰椎前凸角(lumbar lordosis,LL)前凸顶点,将正常人站立位腰骶部矢状面平衡归纳为4种形态,其中3型腰椎前凸比例最为和谐,呈现一条协调的几乎等长的胸椎后凸和腰椎前凸曲线,曲线拐点在胸腰段,为最常见的类型。许多临床研究[3-5]通过对正常成人脊柱局部以及整体序列的测量,从而得到了脊柱骨盆参数的正常参考值。由于维持姿势时脊柱和骨盆复杂的关系,且这些参数的正常参考值范围较宽,局部的脊柱骨盆参数并不足以为患者的个体化理想序列以及重建脊柱序列的手术策略提供充足的参考。因此在重建脊柱矢状面序列时,更应关注脊柱整体序列的变化和各参数之间的比例关系。

1.1 不同影像学评价标准下的重建策略

ADS的全面地评估应包含脊柱弯曲类型、脊柱骨盆参数和躯干平衡。目前,评估脊柱畸形矢状面序列的主流标准是SRS-Schwab(Scoliosis Research Society)分型[3],该分类系统定义脊柱矫形术后理想的矢状面目标是:LL与骨盆入射角(pelvic incidence,PI)相差<10°;骨盆倾斜角(pelvic tilt,PT)<20°;矢状面平衡(sagittal vertical axis,SVA)在4 cm以内。该标准是基于患者健康生活质量(health-related quality-of-life,HRQOL)与影像学结果总结得出的一般规律[3]。但在最新的针对中国人腰椎长节段矫形融合术后的研究[4]显示,PI-LL差值在10°~20°即可获得满意的临床治疗效果,且术后合并症较少。因此,在确定脊柱矫形方案时还应结合患者的种族人群特点,不可一概而论。同时,研究[5]显示不同年龄与脊柱畸形病因的患者在该分型下所获得的临床治疗效果差异有统计学意义,在进行手术策略的制定时,以上两个因素同样不容忽视。此外该标准的不足之处在于其不能有效地预测矫形术后机械性合并症发生的可能性。

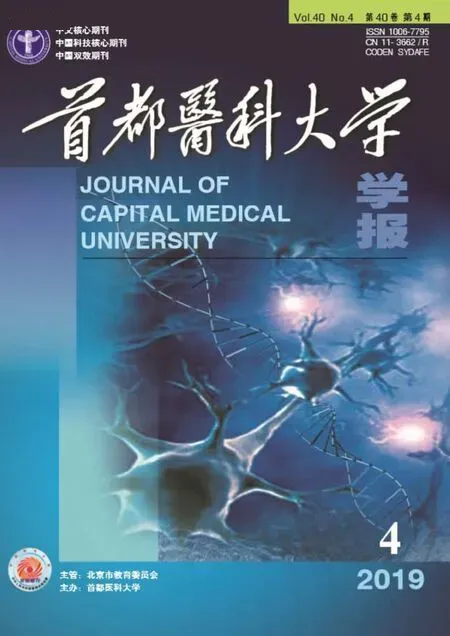

为探索能够预测ADS术后机械性合并症发生概率的方法,Yilgor等[6]在2017年提出了全脊柱(矢状面)序列比例评分系统(Global Alignment and Proportion Score,GAP Score)(图1)。与Schwab标准不同之处在于,GAP评分系统更加注重脊柱矢状面参数实际与理想的差值,并将各参数进行赋值整合,从相对骶骨倾斜、相对腰椎前凸、腰椎前凸分布比率、相对躯干倾斜以及年龄等5个维度获得脊柱矢状面序列GAP得分,通过评分的高低评价脊柱的矢状面平衡情况。评分越低,脊柱失平衡的程度和术后合并症发生概率越低,该评分系统不仅能够全面地评估脊柱矢状面平衡情况,同时能够有效地预测矫形术后机械性合并症的发生风险,提高患者健康生活质量。此外,Rose等[7]提出胸椎后凸(thoracic kyphosis,TK)、LL、PI可以共同影响矢状位平衡并可根据三者关系指导手术,当术后TK+LL+PI<45°时,可以获得良好的矢状位平衡。Kim等[8]进一步将该公式完善,认为术后TK+LL+PI应为20°~45°。

1.2 术中重建策略的选择

手术中上、下融合椎的选择往往也对矢状位失衡的矫正至关重要。ADS的患者往往存在胸腰段的后凸,当手术近端固定在下胸段时,T10被认为是理想的近端融合椎,因为T10有真肋结构,稳定性优于T11、T12,此外T9也常被选择为近端融合椎,选择T9以及T10可以降低近端交界性失败等术后机械性合并症的发生[9-10]。对于脊柱侧凸合并L4/5、L5/S1节段的椎管狭窄的患者,远端融合椎一般选择L5或者S1,当L5/S1椎间盘退变不严重且无明显畸形时,可将远端固定于L5,当L5/S1椎间盘存在严重退变或伴有椎体滑脱及峡部裂时,应将远端固定于S1[11]。此外,术中恢复合理的LL对于矢状面平衡的恢复同样重要,通过测量术前过伸过屈位X线判断脊柱柔韧度,可决定恢复LL的手术方式的选择。如果脊柱的柔韧性良好,术中腰椎伸展体位,可以有效增大腰椎前凸,如果脊柱的柔韧性欠佳,则需要进一步从后路进行截骨以获得良好的矢状位平衡[12-13]。

图1 全脊柱(矢状面)序列比例评分表[6]Fig.1 Global alignment and proportion(GAP) Score[6]

2 青少年特发性脊柱侧凸(adolescent idiopathic scoliosis,AIS)矢状面序列重建策略

对于正常儿童及青少年而言,TK及LL会随着生长发育而逐渐增加。随着TK与LL的增大,PT也逐渐增大,而由于SS无明显变化,PI也随着年龄增长而逐渐增大[14](图2)。对于AIS患者而言,尽管其PI较正常青少年大,但是由于手术从未融合至L4椎体以下甚至骨盆,骨盆参数的变化对于AIS的治疗无特殊指导意义。并且对于经验丰富的脊柱外科医生而言,在治疗术前矢状位平衡的患者时,几乎不会使患者术后出现矢状位>4 cm的失平衡状态[15]。因此根据SRS-Schwab分型[3]等提出的针对ASD患者的重建策略,并不能简单的应用到AIS患者,需要符合AIS疾病发展规律的新策略。

图2 脊柱骨盆矢状位参数[14]Fig.2 Sagittal spinoopelvic parameters[14]TK:thoracic kyphosis;LL:lumbar lordosis.

2.1 TK重建

矢状位TK的重建是目前脊柱外科的热难点问题之一。研究[15-17]显示,TK与LL、颈椎矢状位平衡以及冠状位平衡密切相关,良好的TK重建对于术后脊柱的平衡、患者健康相关生活质量及中远期临床疗效均有着积极的影响,并且可有效降低术后近远端交界性后凸(proximal and distal junctional kyphosis,PJK/DJK)等合并症的发生。TK重建受多种因素的影响,如内固定类型、材质、种类以及矫形技术等。全椎弓根螺钉矫形系统作为第三代矫形系统的代表,目前得到了广泛的应用,然而其对于TK重建的有效性仍不尽人意,其矢状位重建的治疗效果甚至不及钉钩系统[18-19]。内固定物在TK重建的不足,需要通过矫形技术来弥补。随着矫形技术的不断发展,近年来新兴的双棒同时平移矫形技术[20]、双棒同时去旋转技术[21]、共平面技术[22]等较早期技术均获得了良好的重建效果。平移技术的原理为通过椎弓根螺钉或椎板钩与棒连接固定将脊柱依次横向拉至预弯棒以矫正脊柱畸形。双棒同时平移可将矫形力同时分布于双棒上,提高了整体矫形能力。双棒同时去旋转技术是将矢状面预弯成理想曲度的两棒至于侧凸两侧的椎弓根螺钉内,其中凹侧的预弯角度较凸侧大,以重建理想的TK,随后将凹侧棒旋转90°,凸侧棒同时旋转,将冠状面畸形转向矢状面,在纠正冠状面畸形的同时,进行良好的矢状面重建。二者同时应用往往可获得更佳的重建效果。共平面技术是在凸侧置入椎弓根螺钉,连接延长杆,并在延长杆中置入两根钢棒,形成椎体-椎弓根螺钉-延长杆固定系统,通过去旋转实现矫形区及非矫形区的共平面化,且延长杆增加了椎体矢状面状态的可视性,可更好地重建矢状位平衡。

2.2 近、远端固定椎(upper and lowest instrumented vertebra,UIV/LIV)的选择

UIV/LIV的合理选择,同样可以减少术后机械性合并症的发生,提高患者的健康生活质量。选择近端固定椎(upper instrumented vertebra,UIV)时,应考虑T1-4节段的矢状位序列以及UIV 与上端椎的位置关系,当该节段存在过度后凸时,UIV应选择在该节段内,且UIV的选择往往不应高过上端椎,以降低PJK的发生率[15]。在进行远端固定椎(lowest instrumented vertebra,LIV)的选择时,依据不同的参考条件,手术策略往往不同。刘臻等[23]建议在对Lenke1型患者行STF时应结合腰弯修正型制定手术策略:对于腰弯柔韧性佳的Lenke 1A患者只需融合至T12即可,而Lenke 1B/C患者的融合范围应延伸至L1,这样有利于腰弯自行矫正并减小DJK的发生率。徐亮等[24]将矢状面稳定椎(sagittal stable vertebra,SSV)纳入LIV选择时的参考条件,认为对于Lenke1A型AIS患者,远端融合至SSV或其远端椎体可显著降低术后DJK的发生率,更好的维持矢状面平衡。Nohara等[25]对LIV的选择和远端未融合节段腰椎间盘退变的相关性进行了随访研究,发现保留腰椎活动节段数目越少即LIV越靠近尾端的患者椎间盘退变的发生率越高,而当LIV位于L4、5时,患者往往会出现下腰痛现象。Fischer等[26]则根据椎体的旋转以及骶骨正中线(center sacral vertical line,CSVL)对选择LIV时,LIV与稳定椎(stable vertebra,SV)和中立椎(neutral vertebra,NV)的相对位置关系进行了新的分型,为如何选择LIV以降低AO现象和DJK的发生率提供了新的临床依据。然而UIV及LIV的选择不应只考虑矢状位平衡,还需综合考虑术后腰椎失代偿、术后;远端叠加现象(adding on phenomenon, AO)等冠状位平衡问题。

2.3 AIS矢状位重建的其他临床策略

上述矢状位重建策略的制定,往往建立在Lenke分型系统[27]这个金标准之上。Abelin-Genevois等[28]在Roussouly矢状面分型的基础上,提出了AIS矢状位新分型系统,并根据该分型提出了指导青少年特发性脊柱侧凸的手术策略(图3)。该分型根据特定的影像学参数将AIS患者分为3大类型,且每型的手术策略侧重不尽相同,其中重建TK以及维持胸腰段的竖直状态为该分型系统下的重点。相比Lenke分型系统,该分型更加综合的考虑了患者的矢状位平衡状态,并可以此更加准确的选择矢状面矫形位置以及合适的内植物以达到理想的矫形效果。

图3 青少年特发性脊柱侧凸矢状位新分型[28]Fig.3 New sagittal classification for AIS[28]

3 总结

在胸、腰椎畸形的治疗中,重建脊柱矢状面序列对于恢复躯干平衡十分重要。Dubousset[29]提出的“经济圆锥”概念指出:人在站立位时,以双脚为基底部形成一个从脚到头侧的倒圆锥稳定区域,在此范围内,躯干以最小的耗能维持平衡,如果躯干偏离了中心轴但还在圆锥范围以内,则需要更大的肌肉负荷和能量消耗来维持其直立站姿,导致患者出现疲劳、躯干疼痛和功能障碍。对于ADS患者而言,目前主流的评估标准仍为SRS-Schwab分型,而GAP评分的提出,弥补了其在预测术后合并症上的不足,仍需进一步的印证。对于AIS患者而言,虽然分型系统、内固定系统以及矫形技术不断发展完善,如何有效地进行TK的重建仍需进一步探索。研究[30-31]显示,术后TK的减小与PJK发生成正相关,术后TK的增大与DJK发生呈正相关,如何合理的确定TK重建的安全边界,从而降低合并症发生率,同样需要进一步的研究。此外,最近Newton等[32]证实了3D分析对于充分描述AIS引起的矢状位畸形的重要性。由于脊柱畸形是复杂的三维结构的畸形,在进行矢状面序列重建策略的制定时,还应从其他冠状面等其他维度综合考虑,以获得理想的矫形效果。