C3椎板切除并重建C4-7棘突的改良单开门椎板成形术

张亘瑷 侯 宇 陈迎春 丁立祥

(首都医科大学附属北京世纪坛医院脊柱外科, 北京 100038)

单开门颈椎板成形术(open-door laminoplasty, ODLAMP)是治疗颈椎疾病的一种极其重要的手术方式,目前主要应用于有颈椎管狭窄表现的一些疾病,如后纵韧带骨化、脊髓型颈椎病等,因其操作相对简单,临床症状缓解明显,在临床中已得到广泛应用[1-4]。理想的椎板成形术是既不以牺牲颈椎的稳定性和活动度为代价,又能达到充分扩大椎管的目的,并且能使术后的生物力学效果和正常颈椎相似。早期单开门椎板成形术术后存在着诸多问题,如轴性疼痛症状(axial symptoms,AS)、术后开口侧的再关口、颈5神经根麻痹、颈椎节段失稳、颈椎活动度减少等等[5-11]。脊髓型颈椎病前后路之争仍在继续,但对于多节段狭窄多数医生倾向于后路,随着多次改良,保留颈2棘突处的半棘肌附着称为多数医生的选择[12-15],术后合并症逐步减少,但仍有一些轴性症状顽固存在。因此,在保持颈椎稳定性和活动度的前提下,如何能减少术后合并症,更好地缓解临床症状,仍是一个需要关注的问题。能否在改良的基础上更好地重建棘突,进一步提高疗效?本研究做出一些尝试。

1 对象与方法

1.1 研究对象

自2013年10月至2017年9月,首都医科大学附属北京世纪坛医院行颈椎后路单开门椎板成形术治疗脊髓型颈椎病(纳入资料中均为发育性或退变性颈椎管狭窄,多节段颈椎间盘退变者,除外连续性或长节段后纵韧带骨化)并获得完整随访资料的患者84例,其中45例采用C3椎板切除并重建C4-7棘突的改良单开门椎管成形术(改良重建组),男性患者25例,女性患者20例,年龄46~72岁,平均年龄(64.3±6.5)岁。39例采用C3椎板切除但不重建C4-7棘突的改良单开门椎板成形术(普通改良组),其中男性患者21例,女性患者18例,年龄37~73岁,平均年龄(55.6±8.2)岁。所有患者术中均保留颈2棘突半棘肌止点,术后随诊时间18~24个月,平均随诊20个月。所有患者的影像学资料包括术前的X线、CT、MRI检查,患者术后1周内复查X线,术后的每3~6个月来院随诊一次,每次均行颈椎X线检查,术后1年行颈椎MRI检查。两组患者的性别、年龄等比较,差异均无统计学意义。

1.2 手术方法和术后处理

全身麻醉,俯卧位,头部使用Mayfield头架支撑,并调整使颈部维持于中立并轻度屈曲位,宽胶带牵拉双侧肩部皮肤,固定于床体远端,充分暴露颈项部皮肤。常规消毒铺单,无菌医用薄膜贴保护皮肤,选择症状重侧开门。采用颈椎后正中切口,切口位于C2-T1棘突之间。切开皮肤皮下组织后常规骨膜下剥离显露开门侧C3-7棘突和椎板,至侧块外缘,使用微型锯平棘突根部横行截断C4-7棘突。牵开横断的棘突及棘上韧带,骨膜下剥离另一侧椎板至关节突关节外缘,注意使椎板的开槽部位于小关节内侧,使用超声骨刀或者高速磨钻及枪状咬骨钳切除C3椎板,门轴侧使用2 mm磨钻磨透C4-7椎板外侧骨皮质,并用磨钻磨制“V”形骨槽,深至椎板深层皮质,开门侧使用3 mm磨钻磨透或超声骨刀切开椎板内外侧骨皮质至硬脊膜囊,使用1 mm椎板咬钳仔细分离黄韧带与硬膜间的粘连及开口上下端间的黄韧带,并将C4-7椎板向对侧掀开,可见硬膜囊膨胀后移搏动,整体打开椎管后,于开门侧放置微型钛板并固定。

改良重建组使用磨钻在游离的C4-7棘突残端根部打孔,双十号丝线缝扎固定于相应开门的椎板上,完成棘突重建,然后逐层缝合(图1)。普通改良组不重建棘突,直接逐层缝合。

术后处理:所有手术术后均常规放置硅胶引流管1根,术后72 h内常规拔除引流管,术后2周内戴颈围领保护,以限制颈椎的屈伸及旋转活动,并鼓励患者在拔出引流管后即开始颈部肌肉的康复锻炼。

图1 重建改良步骤Fig.1 Steps of reconstructing A: double-twisted silk thread bundling; B: reconstruction of the spinous process; C: postoperative X-ray lateral view.

1.3 疗效评价

1.3.1 颈椎活动度(range of motion,ROM)的变化

采用Cobb角测量法[16]即第一条线为颈2椎体下终板的连线,第二条线为颈7椎体下终板的连线,两条线垂线所成的夹角),过曲位夹角与过伸位夹角之和为颈椎活动度。

1.3.2 临床功能评价

1)神经恢复情况

神经功能恢复情况采用日本骨科学会(Japanese Orthopedic Association Scoring System,JOA)[17]的17分评定标准进行评估。计算其恢复率,恢复率按Hirabayashi等[18]提出的公式计算,恢复率=(术后JOA评分-术前JOA评分)/(17-术前JOA评分) ×100%。

2)颈椎轴性症状的评价:每组患者评价术前及术后的轴性症状。颈后或肩胛上区域的疼痛或僵硬诊断为轴性症状。严重程度根据Kato等[19]的标准分为0~Ⅲ级: 0级没有疼痛;Ⅰ级为轻度疼痛;但疼痛不需要药物和物理治疗;Ⅱ级为中度疼痛,疼痛可以用药物和理疗控制;Ⅲ级为重度疼痛,疼痛应用药物和理疗难以控制。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 颈椎活动度

重建改良组患者术前平均ROM为43.7°± 10.7°,术后随访时为34.4°± 14.3°,ROM丢失9.3°± 4.1°。普通改良组患者术前平均ROM为46.5°± 12.6°,术后随访时为34.9°± 9.8°, ROM丢失11.6°± 7.8°。两组患者术后颈椎ROM丢失程度的差异无统计学意义(P>0.05),详见表1。

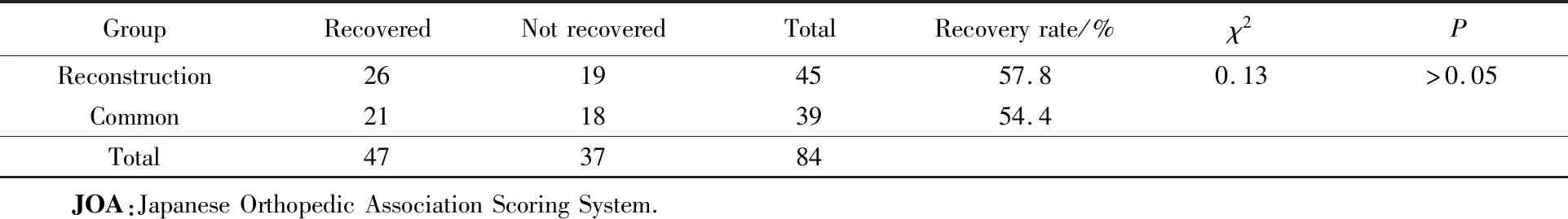

2.2 神经功能

重建改良组患者术前JOA评分为(8.86±1.99)分,末次随访时为(13.56±1.74)分,恢复率为57.7%。普通改良组患者术前JOA评分为(9.85± 3.13)分,随访时为(13.74± 4.28)分,恢复率54.4%,两组患者恢复率比较差异无统计学意义(P>0.05),详见表2。

2.3 轴性症状

采用Wilcoxon秩和检验比较两组患者术前轴性症状发生率相近,差异无统计学意义。手术后两组采用有序变量资料的Wilcoxon秩和检验比较,差异有统计学意义(P<0.05),详见表3。

GroupNumberofcasePre-operationPost-operationDifferencetPReconstruction4543.7°±10.7°34.4°±14.3°9.3°±4.1°1.37>0.05Common3946.5°±12.6°34.9°±9.8°11.6°±7.8°ROM:rangeofmotion.

表2 两组患者JOA评分恢复率比较Tab.2 Comparison of recovery rates between the two groups

3 讨论

自从开展颈椎后路椎管减压成形术以来,随着操作技术及固定材料的不断完善,其临床治疗效果也不断提高[19-22]。因其操作简单,疗效可靠,风险较低,目前在日本甚至已成为一项金标准[23]。

研究[22,24]表明,颈椎后方韧带复合体及附着在棘突上的肌肉是以头半棘肌、颈半棘肌为主的颈后伸肌群是维持颈椎静态稳定的主要因素。Vasavada等[24]在三维生物力学模型装置上,对颈后伸动力进行测量,结果显示颈半棘肌能产生后伸力臂的37%。Takeshita等[25]认为,颈椎后路单开门椎管扩大成形手术对颈后伸肌群、棘突、棘上韧带、棘间韧带及其附着肌肉不可避免的破坏,尤其是切断了开口节段与非开口节段的交界区,破坏了正常颈椎后方的颈椎韧带复合体,从而导致一系列相关合并症的发生。术中对颈椎后方的后伸肌群尤其是颈半棘肌的损伤,造成韧带复合体完整性破坏,使颈椎正常的生理前凸不能有效维持是导致轴性疼痛发生、加重的主要原因[26-27]。

表3 术后轴性症状比较Tab.3 Comparison of postoperative axial symptoms

诸多学者进行了各种相关研究,并设计了诸多的改良方法。Kawaguchi等[28]报道,伊藤法(enbloc laminoplasty)颈椎管成形术术后颈肩痛的发生率为80%,为了减少术后颈部轴向疼痛,术中应保留或者重建颈部肌肉在颈2棘突的附着,维持术后良好的颈椎曲度。Iizuka等[26]、Takeshita等[25]发现术中重建颈2伸肌附着点,对术后维持颈椎生理曲度其有良好效果。Takeuchi等[21]报道相比较剥离后重建,保存附着颈2棘突的颈半棘肌患者轴性症状的发生率要低。Kato等[19]采用羟基磷灰石双开门椎板成形术治疗145名患者,结果显示,保存附着C2棘突的椎旁肌群能有效降低轴性症状的发生率,保存附着C7棘突的椎旁肌群对降低轴性症状无明显效果。2007年Takeuchi等[20]进行保存颈半棘肌同时切除C3椎板的C4-7的ODLMP,现该方法的颈椎活动度减少率较传统的C3-7的ODLAMP低。Iizuka等[26]用MRI冠状面观察椎板成形术后伸肌结构的形态学,术中作者减压完成后将颈伸肌回植固定于C2棘突,提示术后颈半棘肌形态重建修复良好者的颈椎前凸曲线明显较修复不良者好。Kotani Y等[22]、Sakaura等[23]研究显示,术中保护和重建颈后肌肉韧带复合体,特别是颈后伸肌止点的单开门对减轻轴性症状和肌肉萎缩、改善颈椎功能和提高生存质量等具有重要意义。为了充分发挥颈伸肌群的生理功能,维持颈椎生理曲线,诸多学者[20,26,29]主张在进行颈椎板成形术或颈椎板切除术时,重建伸肌群在C2棘突的附着点,而传统的手术方式很难缝合重建剥离的枢椎肌肉止点,即使术中将剥离的颈半棘肌等颈后伸肌群缝合重建,术后仍有18%的患者后伸肌群功能恢复不良,严重者将导致颈椎后凸畸形的发生[26]。

目前对单开门椎板成形术的焦点主要集中在颈2棘突附着点的保留上,颈3椎板切除也比较流行,尽管已经取得了不小的进展[12,14],但仍有一些轴性症状的发生难以解释,本研究试图通过C4-7棘突的重建进一步分析和探讨颈7及其他“非突出”棘突处肌肉韧带附着点保留与重建的可能与意义,本研究显示,与普通改良单开门手术组相比,术后中长期重建改良组的轴性症状发生率较低,是否确有意义,尚需进一步研究与观察。

本研究的局限在于:与颈2和7棘突重建比较,颈4-6的棘突重建比较困难,主要与其体积较小有关,手术过程中常为了避免切入椎管导致较小棘突的附着点粉碎破坏,有一定比例的病例难以确切保留和修复,可能导致结果存在偏倚。

——壮肾

——稳定身体的“磐石”