“食品色彩化学”的建立及其学科框架构建

马海乐 段玉清 何荣海 曲文娟 王 蓓 张 迪 郭志明

(江苏大学食品与生物工程学院 江苏镇江212013)

1 “食品色彩化学”建立的意义

色、香、味、形是人们通过感官评价食品的四大要素。一个色彩鲜艳、香气迷人、味道浓郁、造型巧妙的食品一定会诱发胃液分泌,增加人的食欲,提高饮食的愉悦感。 在厨房食品的烹饪和工业食品的制造中,改善食品的色、香、味、形,成为食品设计的一个非常重要的目标。其实不仅如此,食品的色、香、味、形还与食品的营养价值、保健活性有密切的关系[1]。这种关系的研究对于高品质食品的开发有重要的意义, 近年来正在成为国际上研究的热点。

多年来,“食品风味化学” 作为一门食品科学的一个重要分支, 已经形成了完整的学科体系[2]。我国绝大部分食品专业开设 “食品风味化学”课程,如北京工商大学还专门建设了“北京市食品风味化学重点实验室”。大量的科学研究从呈味物质的化学结构认知食品味道的合成机制, 从味蕾的细胞构成揭示人体味觉的感知机制, 深入挖掘成味物质对人体健康的影响, 这些研究成果对食品的风味设计发挥了重要的作用。在“色、香、味、形”感官品质4 要素中色彩排在首位, 因为视觉是人们最为快速和直接感知食物信息的器官, 影响着人们对食品品质优劣、新鲜与否的判断。虽然目前“食品色彩化学”还没有作为一门独立的学科被系统的研究, 但是近些年相关的零散的研究工作越来越多(图1 和图2),内容涉及到农业科学、食品科学、营养学、医学、分析化学等学科。科技界与产业界越来越认为,深入探讨食品色彩形成的原因,建立相应的控制方法, 挖掘食品色彩与其营养和生物活性之间的关系, 开发色彩的快速感知技术等工作对于食品的色彩科学设计与开发利用必不可少。建立“食品色彩化学”学科,系统而深入地研究食品的色彩问题非常迫切。早在2002年英国雷丁大学D. Mac Dougall 就主编了一本 《Colour in Food》[3], 从颜色的感知与测量和食品中色彩的控制两个大的方面论述了食品中的色彩问题, 说明国际上已经有学者关注与之相关的研究体系的探讨。

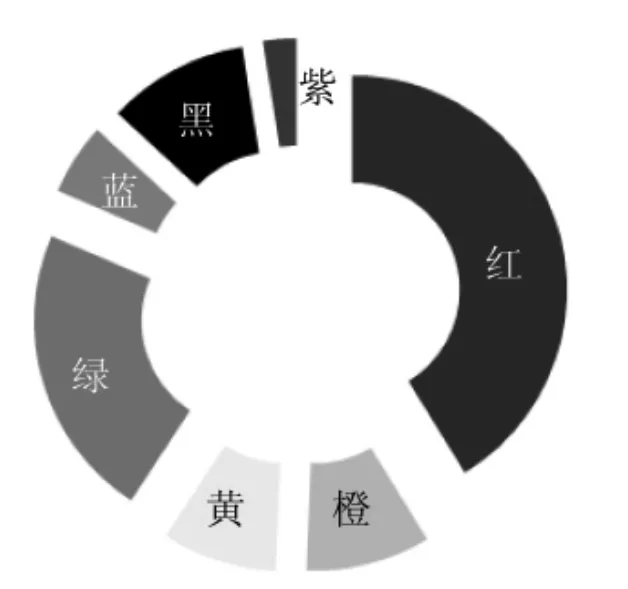

从图1 和图2 可以看出, 关于食品色彩研究的英文文献数2003年之后呈现出迅速增长趋势、中文论文数1997年之后呈现出迅速增长趋势,说明我国对食品色彩研究在国际上起步较早。 从图3 可以看出,国际上研究最多的食品色彩是红色、绿色,其次是黑色、橙色、黄色;从图4 可以看出,我国研究最多的食品色彩是红色、黄色、黑色,其次是紫色、绿色、蓝色。 对颜色的关注度除了营养科学之外, 与一个国家的饮食文化有着不可分割的关系。

图1 发表的涉及食品色彩研究的英文文献数量(检索自www.sciencedirect.com)Fig.1 Number of English Literatures on Food Color Research (from www.sciencedirect.com)

图2 发表的涉及食品色彩研究的中文文献数量(检索自epub.cnki.net)Fig.2 Number of Chinese Papers on Food Color Research (from epub.cnki.net)

图3 食品色彩研究中涉及不同色彩的英文文献数量的排序(1994-2017)Fig.3 Ranking of English Literatures with Different Colors in Food Color Research(1994-2017)

图4 食品色彩研究中涉及不同色彩的中文论文数量的排序(1980-2017)Fig.4 Ranking of Chinese Papers with Different Colors in Food Color Research (1980-2017)

2 “食品色彩化学”学科框架的构建

“食品色彩化学”可被定义为研究食品呈色物质的化学结构、自然合成机制、人工调控技术、营养功能特性、检测评价方法的一门科学,主要研究内容包括:食品原料色彩的自然形成、食品色彩的分子特征与营养功能、 食品加工中色彩的保护与形成、食用天然色素的提取、天然色素修饰改性与食用色素人工合成、 食品色彩的检测评价等6 个部分(图5)。

图5 “食品色彩化学”研究内容的设置Fig.5 Setting of research contents of food color chemistry

植物、动物、微生物在生长过程中会自然地合成出丰富的色彩,与其物种、基因、生长环境、气候条件等有密切的关系, 因此色彩的自然形成是研究食品色彩的基础。 食品加工中色彩的保护与形成、天然色素的提取、食用色素人工合成与天然色素修饰改性三部分研究内容主要是为了满足食品开发中人们对视觉感官的需求, 一直以来是技术人员开发产品关注的重点, 合成与修饰部分也是食品添加剂的主要研究内容。 近些年来随着人们健康意识的加强, 食品色彩的分子特征与营养功能的研究愈来愈多, 其研究成果能够从分子层面揭示色素物质的营养价值, 因此食品色彩化学研究的另一价值就是在理论上支撑色素功能食品的开发研究。 食品色彩的检测评价主要应用于食品生产过程中对食品品质的调控, 以及对成品的品质评价,分为化学分析和色度检测。当然食品色素的安全性也非常重要[4],国际上也出现过多起类似于苏丹红的重大食品安全事件。

“食品色彩化学”的基础课程包括有机化学、无机化学、生物化学、分析化学、结构化学等;在食品科学与工程专业经典的专业课程中, 与其相关的主要包括食品工艺学、 食品营养学、 食品添加剂、仪器分析等。

3 “食品色彩化学”研究内容的设置

近年来, 科技界与产业界越来越多地研究表明,深入探讨食品色彩形成的原因、建立相应的调控方法, 挖掘食品色彩与其营养和生物活性之间的关系, 开发色彩的快速感知技术等涉及到食品呈色物质化学基础的一些关键问题对于食品的色彩设计有着重要的影响。因此,“食品色彩化学”的主要研究内容应当包括:

1)食品原料色彩的自然形成 食品色彩按照颜色分为黑、红、黄、蓝、绿、白等,按照合成方式分为天然色素和合成色素两类, 天然色素的来源包括植物、动物和微生物,按照化学结构又分为吡咯色素、多烯色素、酚类色素、醌类色素等。天然色素是在植物、动物、微生物的生长过程中,通过光合作用、生物代谢等途径合成而成,因其生长的物种不同、化学结构不同,其合成途径有着显著的差异[5-10]。 从食品色彩化学的角度重新研究不同呈色物质在自然生长中合成途径, 对于后续进行食品加工中色彩的控制、评价与检测有重要的作用。

2)食品色彩的分子特征与营养功能 近年大量的研究发现, 食品因为颜色的不同表现出不同的营养和活性功能[11],例如黄色、橙色、红色的蔬菜和水果大多含有多烯结构,具有抗氧化、延缓衰老、解毒、抗癌、预防心血管疾病和保护肝脏等的营养功能[12];紫色、黑色、红色的浆果、谷物和坚果类食品都含有花色素/花色苷结构,具有显著的抗氧化性、延缓衰老、改善记忆、抗炎性、抗肿瘤等的营养功能[13-14];一些姜黄色的食品拥有酮类结构物质,具有抗氧化、抗肿瘤、抗HIV 病毒等功效[15];白色食品可以补充人体的膳食纤维的不足[16]。 不同色彩食品的营养功能依赖于其分子结构的不同[17]。 因此,探讨食品色彩的分子特征与营养功能之间的关系, 对于发挥食品色彩分子的保健作用有重要的价值。

3)食品加工中色彩的保护与形成 天然色素在POP 等酶的作用下非常容易分解,其稳定性成为了食品保持原有色彩的难题, 因此在食品加工工艺方法设计时, 根据不同色素的化学分子结构及其所在食品体系的特征,通过灭酶、色素分子结构改造、分子包埋等方法进行色素保护,是食品加工的一个重要内容[18-21]。 另外,有些食品通过加工工艺的巧妙设计,形成丰富色彩,例如食品焙烤通过美拉德反应形成橙黄色、 大米炒制通过焦糖化反应形成黑红色、 大蒜自然发酵通过生物转化形成黑色素[22-25]。 因此,创建食品加工中色彩分子的化学保护和物理保护技术, 探讨食品加工中色彩形成方法, 对于制造一个色彩丰富的食品有重要的价值。

4)食用天然色素的提取 对天然产物中具有食用安全性的色素进行提取并作为食品添加剂, 一方面利用其色彩可以增加不同颜色食品的开发, 另一方面利用其保健功能可以进行健康食品的开发, 因此对于新型食品的开发具有重要的意义[26]。 按照色素分子的极性不同,建立不同的提取方法。对于大分子极性色素,传统的方法是采取不同极性的溶剂进行提取。 为了减少溶剂的使用量或者取代溶剂的使用、提高提取效率、增加提取得率、保护色素原有的分子结构,目前成功的方法就是采取超声波等物理场强化提取过程[27]。 对于非极性色素, 常规的方法是采取非极性或弱极性的溶剂进行提取。 为了减少溶剂引起的食用安全性,降低高温对色素分子结构的影响,成功的方法就是引入超临界流体萃取技术[28],目前不少研究将重点放在如何通过溶剂优化、装备结构设备,提高提取效率,降低超临界流体萃取的生产成本,让其可以更为广泛的应用于非极性或弱极性色素的提取[29-31]。

5)天然色素修饰改性与食用色素人工合成解决天然色素稳定性差的重要途径之一就是对其分子结构进行修饰改性,例如糖基化修饰、酰化修饰、去糖基化改性、苯环取代基修饰、活泼亚甲基取代、单羰基衍生化、发酵法改性、酶解法改性、胺化合成改性等[32-35]。 由于天然色素受稳定性的限制,进行天然分子呈色部位的人工合成,成为了食品色素工业发展的一个重要内容, 提高合成色素的食用安全性是目前国内外色素合成研究的重点[36-37]。因此,在食用安全性保障的前提下,进行天然色素修饰改性与食用色素人工合成是目前色素工业中难以取代的组成部分。

6)食品色彩的检测评价 对于食品色彩的定量检测评价,分为化学分析和色度检测[38-40]。 化学分析主要根据色彩分子结构及其化学特征的差异, 利用分析化学的方法, 借助常规的分光光度计、液相色谱仪、气相色谱仪、电位滴定仪等化学分析仪器完成。 色度学是一门研究彩色计量的科学,根据色度学原理,研制的色度检测仪器分为两大类[41]:一类是光谱光度仪,另一类是光电积分测色仪器。 化学分析法适宜于进行色素化学性质研究、分子结构改造等情况下使用,其主要不足在于检测的时间长; 色度检测仪可以快速获得食品色彩的定量信息,适宜色素提取、合成研究,产品色彩质量的快速评价[42-44],尤其是随着食品智能制造技术的发展, 这种快速评价技术更加展现出广阔的应用前景。

4 结论与展望

开展食品色彩研究对于提高食品开发水平具有重要的意义。 进行“食品色彩化学”的学科体系建设,系统研究食品色彩相关共性基础问题,对于充分发挥食品色彩研究在高品质食品开发中的作用有重要的价值。

在人才培养上,作为“食品风味化学”的姊妹篇,需要启动“食品色彩化学”全国统编教材的编写工作, 逐渐在食品科学与工程本科生或者研究生中开设“食品色彩化学”课程,培养从事该领域科学研究的专门人才。

在科学研究上, 需要强化食品色彩化学研究的试验平台建设,设立专门的重点实验室,积极推进食品呈色物质的化学结构、自然合成机制、人工调控技术、营养功能特性、检测评价方法等方面的基础理论研究工作, 支撑食品呈色技术和色彩功能食品的开发研究。