发展型福利下创新医疗器械可及性研究

丁淑娟 朱晓红

摘要:公众对多样化创新医疗技术需求日益增强,推动“病有所医”向“病有良医”直接关乎公众获得感和幸福感。分析创新医疗器械的使用兼具促进经济与社会发展的双重属性,提出发展型福利视角对医保政策促进创新医疗器械可及性的启示,为平衡战略新兴性医药产业和高质量健康保障提供新思路。

关键词:创新医疗器械;可及性;发展型社会福利;价值共识

一、 引言

创新医疗器械是医疗服务的组成部分,对保障人民群众身体健康发挥着不可忽视的重要作用。在党和政府大力实施创新驱动发展战略的指导下,我国民族创新医疗器械产业得到长足发展,为保障和提高健康水平提供有力支撑。我国已进入中国特色社會主义新时代,社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,人民群众对创新医疗器械具有多样化的客观需求。医疗器械政策具有经济政策与社会政策的双重属性:既关乎医疗器械产业的创新发展,又关乎人民群众对创新医疗服务的可及性和健康获得感。发展型社会政策理论强调整合经济政策与社会政策目标功能,协调经济发展与社会发展。伴随本世纪初,发展型社会政策理念被逐渐引入我国并应用到社会保障、反贫困和住房等领域。学界大力倡导重塑我国的社会政策体系,重视构建发展型的社会福利,还有学者认为它是“实现科学发展观的一个操作化模式”。目前在事关实现全民小康目标的卫生领域,从发展型社会福利理念进行探讨的研究有涉及,但还不够充分。发展型福利视角对制定和完善我国创新医疗器械相关的卫生政策具有重要启示。

二、 促进创新医疗器械可及性的政策目标:融合经济与社会发展

1. 创新医疗器械的经济发展与社会发展双重属性。

一是,经济新常态下创新医疗器械产业对国民经济具有重要意义。创新医疗器械产业作为我国“十三五”时期重点扶持的战略性新兴产业之一,在当前世界经济增长放缓和国内经济新常态的背景下,肩负着发展实体经济、提升行业科技创新能力、促进就业等多重使命。

“十二五”期间,我国医疗器械产业平均增速在15%左右,高于同期国民经济平均增速。2016年我国医疗器械总产值为3 425亿元。预计到2020年,中国医疗器械的年销售总额将超过7 000亿元,未来10年中国医疗器械行业发展年均增幅将继续保持在10%以上。发达国家健康产业占GDP比例为8%~15%,我国只达到2%。2014年,全球医疗器械和医药的消费比例约为0.7∶1,发达国家为1.02∶1。目前,我国医疗器械和医药的消费比例还远低于国际水平。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出,积极开发和推广应用新型、高性能医疗器械。地方政府也纷纷培育发展医疗器械战略性新兴产业。

二是,创新医疗器械是医疗服务的基本要素和健康保障的重要基础。医疗技术的创新有利于将需求转变为现实。医疗技术进步对患者和医务人员具有明显的价值:使得以前的疑难杂症或者绝症得以缓解或治愈,有利于提升患者的生命质量,带来更好的就医体验,给患者带来信心等;有利于提升医疗服务效率,也给医务人员带来更好的工作体验。我国日益严峻的疾病谱亟需医疗技术进步应对。我国癌症发病率与世界水平接近但死亡率高于世界水平,成为一个必须高度重视的公共卫生问题乃至社会问题。根据我国第三次居民死因抽样调查,恶性肿瘤成为我国城乡居民第二位的死亡原因,占死亡总数的22.32%。恶性肿瘤死亡率属于世界较高水平,而且呈持续的增长趋势,比20世纪90年代初期增加了22.5%。根据国家癌症中心发布的较新全国癌症数据显示,居民最常见的4种癌症分别为肺癌、胃癌、肝癌和食管癌,这些癌症占了全国癌症病例的57%。医疗器械治病费用是医疗费用增长中速度最快的。每年全国因肿瘤造成的医疗费用为数百亿元,是全国卫生总费用上涨和居民医疗费用负担沉重的重要因素。基于我国基本国情,改善创新医疗器械尤其是针对慢性病防控和肿瘤治疗的创新产品的可及性,将给患者、社会和国家带来巨大的临床和经济收益。

三是,高端医疗器械供给被外资主导的困境。创新医疗器械是一个国家科技创新和全民健康保障能力的重要标志,发挥保障国民健康的战略支撑作用。改革开放以来,我国医疗器械产业得到了长足发展,生产企业数量显著增加,产品质量不断提升,为保障我国居民生命健康做出了不可磨灭的重要贡献。我国医疗机构中高端医疗器械的供给使用仍然面临难以充分满足国内患者需求,主要依赖外资企业产品的困境。我国民族医疗器械企业虽然数以万计,但总体上以小型企业居多。诸如MRI、PET-CT等高端创新医疗器械,几乎被西门子、通用电气、飞利浦三家跨国企业垄断。近些年来,我国创新医疗器械的注册审评审批政策环境明显优化,“创新医疗设备应用示范工程”也大力地推动了国产医疗器械在基层医疗卫生机构的推广使用。应当承认,医疗机构内国产创新医疗器械保障不足的状况并未根本扭转,是公众医疗费用负担较重的主要缘由。《“健康中国2030”规划纲要》提出,未来15年将推进医疗器械国产化。优化国产创新医疗器械的市场准入政策环境,将有利于扭转国民健康保障过多依赖外资医疗器械供给的局面。

2. 促进创新医疗器械可及性的困境分析。

一是公众对创新医疗技术需求增强与社会医疗保险支付能力有限性的客观矛盾。既有研究指出,医疗技术进步和创新是医疗费用持续增长的最主要因素。近十年,我国政府高度重视加大卫生投入,全国卫生总费用持续保持大约10%~15%的速度增长。基本医疗保险能否将创新医疗器械服务纳入需要考虑国家经济基础和医疗保险资金的可持续承受能力。任何一个国家和政府都不可能将所有的医疗技术或者项目都纳入保障范围。应该承认,我国人均GDP还相对落后。促进创新医疗技术的服务可及性还需要考虑经济负担可及性,否则容易引发超出公众和社会医疗保险基金承受能力的风险。例如,近些年不少地方政府招商热衷质子治疗类似的高端医疗项目同时,应当谨慎系统决策。

二是社会医疗保险对创新医疗技术利用的控费效果欠佳。因我国卫生制度体系设计,供给方(医疗机构及医务人员)、需求方(患者及参保人)和中介(医保)三者相互勾连和互动。实践警示,医保控费的有效性不足,这和医疗服务及市场固有失灵(严重的信息不对称等)以及我国医疗卫生体制等结构性因素都有关系(例如财政补助不充分、基本医疗保险经办机构的经办动力和能力的双重不足等)。首先,从供给方来看,我国医疗机构之间容易展开医疗设备配置方面的“医武竞赛”,相对忽视价格和服务质量内涵竞争,引发较为严重的供给诱导需求,带来一些没必要的检查。其次,从需求方来看,患者出于对创新医疗设备配置显示的医疗机构声誉信号的信任,加之医保报销大部分费用,容易过度利用医疗服务,加剧医疗费用攀升。最后,醫保方作为勾连供给方和需求方的中介,现实控费效果并不十分理想。近些年,政府部门通过设置基金安全红线、付费方式改革、指标管理、违约处罚、监察、审计和协商谈判等政策工具手段,控制医疗费用的过快增长,可谓“殚精竭虑”。然而,我国医疗费用过快增长、医保资金不可持续甚至“穿底”风险仍然存在。如无强有力的社会医疗保险控费工具支撑,高值创新医疗器械要惠及普通民众还有障碍。

三、 优化促进创新医疗器械可及性政策环境的启示

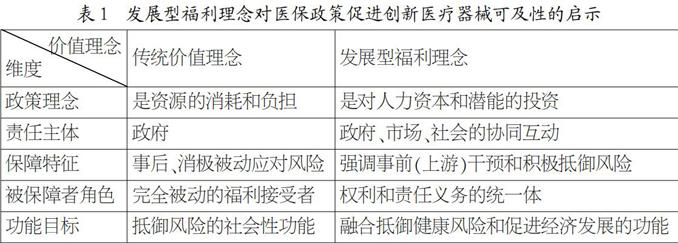

党和政府高度重视提高我国医药科技创新能力,发展创新医疗器械等战略性新兴产业,这给相关的衔接性卫生政策带来新命题。发展型社会福利理论认为社会政策设计可以在维护社会公平和平等的基础上,同时促进经济发展,主张对社会风险采取积极态度和社会福利主体多元化,对促进我国创新医疗器械可及性具有重要启示。首要地,促进创新医疗器械可及性需要政府部门及其决策者更新卫生福利理念,达成价值共识,而不能仅仅将医疗保险视为一种费用消极的、消耗型活动,应转变对疾病风险抵御和健康福利性投入的观念,用积极的眼光看待创新医疗技术的作用以及政府部门的角色(具体如表1)。

1. 创新卫生福利理念,凝聚政策价值共识。凝聚创新医疗技术融合经济社会发展目标的价值共识。公共管理活动和公共政策的价值目标往往都不容易是清晰、唯一的,往往容易存在交叉、多重甚至冲突、矛盾的价值目标。并非所有的价值维度,都能在政府部门、医药企业、研究机构和公众之间达成共识。创新医疗器械的使用涉及医药企业、医疗保险、医疗机构和患者多方利益主体,不同的主体具有不同的价值观或者目标:医疗保险机构将医保基金的可持续发展和患者参保人的健康质量视为基础性目标;医药企业追求合理的投资回报和可持续性创新的动力;医疗机构希冀在为患者提供高质量、可及的医疗服务同时体现自身的劳动价值获得合理回报;患者希望能够及时获得针对疾病的改善治疗服务。凝聚创新医疗器械相关卫生政策融合创新产业的经济发展与健康保障的社会发展的双重目标,才能使得不同价值维度合理地平衡。我国进入特色社会主义新时代,人民健康保障需求正从“病有所医”走向“病有良医”,这离不开医药产业创新的支撑,更不能把14亿国人的健康保障交给外资医药产业;医药产业创新离不开使用环节政策尤其是医疗保险的衔接,尤其要平衡“创新医疗技术可及需求”和“医疗费用过快增长”难题。

凝聚创新医疗技术服务健康管理和公平优先的价值共识。传统福利思想对疾病风险的管理多采取事后补救模式,也就是在疾病治疗后通过经济补偿方式分散风险。发展型社会福利理念倡导积极的福利,认为应该重视事前预防的抵御风险原则和机制。个人在享受健康权利的同时,也要积极承担健康保障义务,应该充分发挥自身潜能,履行自身责任以改善自身健康境况。全社会应该凝聚创新医疗技术服务健康管理和卫生公平优先的价值共识。社会医疗保险支付更多地为健康管理和疾病预防、更多为公平性、兜底性的健康保障价值及服务“买单”。推进创新型、智慧型医疗技术产品在基层疾病预防和健康管理中的应用(例如智慧家庭医生管理便携式设备),以干预、积极型医疗保障助推精准扶贫。鼓励“互联网+医疗器械”创新为农民提供便捷、公平、高质量的医疗卫生服务,助力破解医疗卫生资源分布严重不公平的难题。

2. 界定政府职责边界,创新医保社会治理机制。

第一,传统的自上而下公共行政模式难以适应经济社会发展需要。发展型社会政策理论启示,社会福利供给主体应该多元化。基于创新医疗器械医疗服务的不同公共产品特性,合理界定政府的供给职责。层出不穷、多样化的创新医疗器械在公众健康保障中,究竟是公共产品、私人产品抑或是混合公共产品,需要进行具体区分和区别对待,政府在其中的供给、生产、监管责任与方式也存在差异。厘清“基本医疗”“非基本医疗”“特需医疗”的范畴。基于医保价值支付的创新医疗器械使用可及需要从政治过程和技术角度确定哪些是公共产品,哪些是私人产品,增强医保决策合法性和科学性。

第二,探索创新医疗技术应用的社会治理协商机制,增强公共决策的合法性。在经济社会转型,多方利益主体博弈的社会,包括创新医疗器械在内的各项社会保障制度及社会政策,是社会治理的重要领域,要适应社会治理的要求并发挥更有效的作用。我国社会医疗保险管理经办机构业已表现出控费的乏力。一些地方政府的重大医疗保险定价政策改革创新过程中就暴露出公众参与不完善,存在重大决策风险的问题。只有承认政策制定和调整过程中的利益价值取向的客观差异性,建立合理的公开沟通、交流协商机制,才能让各种价值利益取向得到一定平衡,保持结果和执行的合法性。具体到创新尤其是高值医疗器械的谈判准入,谈判的前提是双方地位的平等,谈判达成的共识要通过协议的形式确认,协议的内容涉及谈判标的的履行以及双方的权利义务关系。准入谈判机制谈判运用的资金是医疗保险基金,属于社会保险基金的组成部分。关于社会保险基金是否完全按照财政资金管理有不同认识。无论如何,社会保险基金是由参保人缴费而形成的基金,在性质上有别于政府财政资金,其治理应体现“社会性”。

第三,明确社会医疗保险与商业医疗保险的定位与衔接。我国中高收入群体对相对高值的创新医疗技术的需求潜力巨大。基于我国癌症疾病的严峻形势和社会医疗保险基金可持续发展的现实压力,发展完善商业医疗保险为主体的高端医疗器械治疗费用(例如当前很热的质子治疗等)保障机制。政府应积极引导和鼓励商业保险公司创新医疗技术相关健康保障产品和商业模式,重塑商业健康保险与公众的情感和信任关系。

第四,强化社会公众自我健康管理责任。社会发展模式强调个人在健康中的职责。目前我国医疗机构医疗收入中,三项社会医疗保险资金支付了60%~70%,体现了医保基金对健康保障的重要作用,但是健康保障不应完全依赖政府和社会,个人也应积极承担健康的自我管理责任。如果把所有疾病的所有治疗支付都纳入医保范围,这不仅是不现实的,而且与共建共享、责任共担理念相背离,不利于社会公众积极开展自我健康管理。

3. 普及卫生技术评估,创新政策工具借鉴。坚持创新医疗技术民主决策和科学决策协调统一的基本路径。决策过程即政治过程。何种创新医疗器械技术能否、应当进入决策议程是政治系统各主体博弈、协商的政治过程,体现政策的政治性,即什么样的政策议题和价值取向被优先考虑。能否进入议程是一方面,进入议程后(例如医保目录准入谈判)的创新医疗器械被选择抑或被否决体现的是另一方面,更加体现决策的科学性和技术性。卫生技术评估已成为国外(英国NICE、澳大利亚PBS等)对一项医疗服务技术进行政策议题设置与方案选择的科学性依据,重视“花得更好”(而非“花得更多”)的基本价值取向,值得深入学习借鉴。

探索权威、独立、标准的创新医疗器械技术评估机制,助力提供循证的决策依据。一项医疗服务或者技术是否应该纳入政策决定至少要考虑其本身的价值和性价比、对社会家庭及医保资金财务系统的影响、对卫生系统的影响。先选取常见病、多发病的创新医疗器械作为试点,待应用成熟逐渐成熟再推广。在决策程序合法合理的前提下,借鉴经济学“差别定价”理念,论证和探索创新医疗器械使用中不同收入群体的差异化医保报销(例如不同的报销起付线和报销比例)政策创新。

参考文献:

[1] 安东尼·哈尔,詹姆斯·梅志里.发展型社会政策[M].罗敏,译.北京:社会科学文献出版社,2006.

[2] 李培林,王思斌,梁祖彬,等.构建中国发展型的社会政策——“科学发展观与社会政策”笔谈[J].中国社会科学,2004,(6):4-8.

[3] 姜丽美.发展型社会政策视域下农村医疗保障制度的修正[J].中国卫生经济,2010,29(11):27-29.

[4] 陈金甫.医疗保障应成为社会治理“重器”[J].中国卫生,2018,(1):94-95.

[5] 卫生部新闻办公室.第三次全国死因调查主要情况[J].中国肿瘤,2008,17(5):344-345.

[6] 张奇林,汪毕芳.技术进步与医疗卫生费用的增长[J].社会保障研究,2010,(2):39-42.

[7] 李文敏,朱亚鹏.中国公立医院扩张的逻辑及其治理意涵[J].中国行政管理,2018,(5):77-82.

基金项目:东莞市2018年哲学社会科学规划立项课题(项目号:2018JY11);东莞理工学院科研启动专项经费项目(项目号:GC300502-55)。

作者简介:丁淑娟(1985-),女,汉族,江西省抚州市人,中山大学政治与公共事务管理学院管理学博士,东莞理工学院法律与社会工作学院(知识产权学院)讲师,研究方向为医药卫生政策、公共政策理论;朱晓红(1973-),女,汉族,新疆维吾尔自治区呼图壁县人,中山大学政治与公共事务管理学院管理学博士,东莞理工学院法律与社会工作学院(知識产权学院)副院长、副教授,研究方向为公共服务与地方治理。

收稿日期:2019-04-21。