河北涿鹿辽代东郡夫人康氏墓发掘简报

王雁华

【关键词】河北涿鹿;辽代;砖雕壁画墓

【摘要】2005年4月,涿鹿县文物保护管理所(后更名为涿鹿县文物局)在涿鹿县城西发掘了一座辽代墓葬。该墓为仿木结构砖雕单室壁画墓,由墓道、墓门、甬道和墓室四部分组成,墓葬虽经盗扰,但仿木构砖雕、建筑彩绘和壁画保存基本完好,并出土了一合墓志,为进一步研究冀西北地区辽代早期葬俗及当时的社会生活、经济状况提供了新的实物资料。

涿鹿县城西北的黄羊山东南麓一带是涿鹿县辽代墓葬较多的地区之一,这里曾先后发现辽中期的谭庄臧知进墓[1]、辽晚期的涿鹿酒厂壁画墓[2]等,出土了一批珍贵文物。2005年4月,涿鹿县在县城西新建涿鹿镇政府办公楼时,于中华大酒店西侧发现一座砖雕壁画墓。发现时墓门裸露在外,墓顶有两个圆形盗洞,部分壁画脱落,墓内遭到扰乱和损坏,涿鹿县文物保护管理所(后更名为涿鹿县文物局)随即对其进行了抢救性发掘。

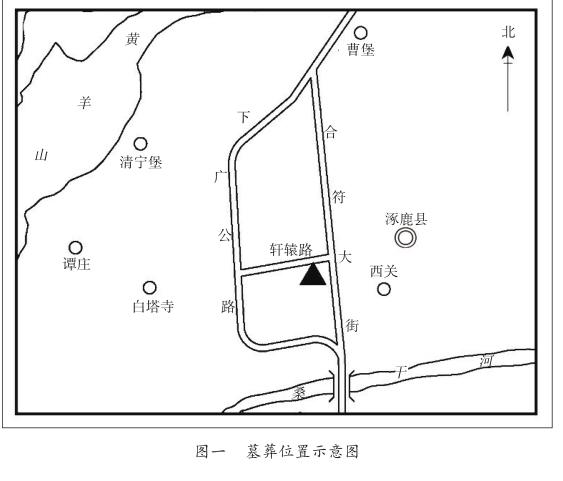

墓葬所处位置原为耕地,地表未见封土。地势略呈斜坡状,西北高,东南低,北依黄羊山,南傍桑干河,东距涿鹿县城合符大街250米,西距下广公路1300米,北侧紧邻轩辕路(图一)。由于施工开挖地基,墓葬附近形成一个大坑,周围地层遭到破坏,无法辨识。

一、墓葬形制

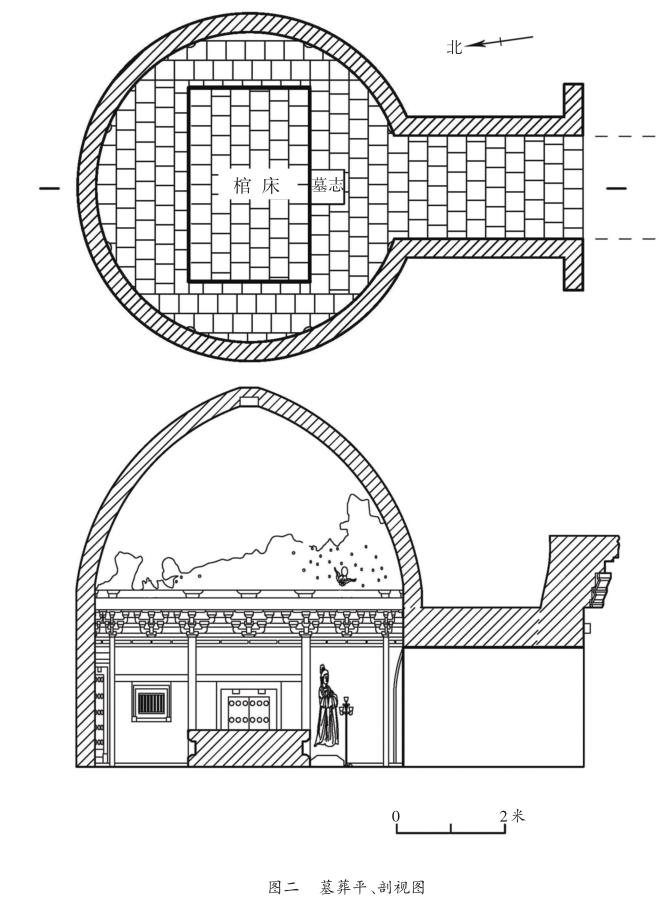

墓葬为仿木结构圆形单室砖墓,由墓道、墓门、甬道和墓室四部分组成,方向190°(图二)。

墓道位于墓门南部,施工取土时破坏,尺寸不详。

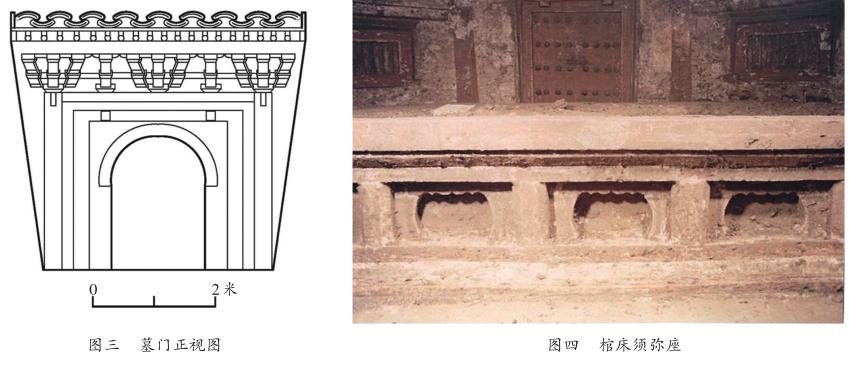

墓门南向,位于甬道入口前端,为砖砌仿木构门楼。门洞宽1.5米,高2.2米,高1.4米处起券。券门内用条砖封填,封门砖呈横人字形斜放。券门门额和两侧的立颊刷红,立颊与券门之间刷白灰。门额左右各饰正方形砖雕花边门簪一枚。立颊外又砌倚柱,柱正面凸出一立砖,象征阑额出头。两侧倚柱由阑额连接,阑额上砌铺作五朵,包括柱头铺作两朵和补间铺作三朵,均为五铺作双杪偷心造,但形制略有不同。柱头铺作的栌斗直接置于柱头上,自栌斗口外出华拱两跳,左右各出斜华拱两跳,均第一跳偷心,第二跳上置散斗托替木。斜华拱与华拱成45°角。三替木连拱交隐,替木上部承橑檐枋。补间铺作的栌斗置于柱间阑额上,中间一朵补间铺作形制与柱头铺作一致,左右两朵补间铺作则只出华拱两跳。橑檐枋上砌檐椽和飞椽,檐椽圆形,飞椽方形,均为19根,瓦头及屋脊大多塌落(图三)。

甬道为券洞式,前接墓门,后通墓室。平面呈长方形,宽1.8米,进深3.5米,高2.1米。东西两壁及券顶为砖砌,施白灰,地面以 36厘米×36厘米方砖错缝横铺。

墓室位于甬道以北,平面呈圆形,底径5.2米,高6.3米。墓室门南向,宽1.8米,券顶高2.1米。墓顶为覆砖叠涩穹窿顶,高3.25米处开始起券,顶部正中以一块八边形石块封顶。石块中部向上凹成圆形,中心凿一圆孔。穹窿顶北侧及西北侧各有一个圆形盗洞。墓壁以条砖错缝平砌,并用砖雕出仿木构建筑构件。8根砖雕立柱等距离分布于墓壁一周,将壁面分成8幅。除南壁为甬道、西南壁素面外,其余壁面雕出直棂窗、板门、灯檠等,并绘有壁画。壁画漫漶、脱落较严重。墓底用36厘米×36厘米方砖错缝横铺。砖砌棺床位于墓室中部,为长方形须弥座式,长3.25米,宽2.15米,高0.67米,束腰部砌出壸门(图四)。床面亦用36厘米×36厘米方砖错缝横铺。棺床上有骨灰,未见葬具。

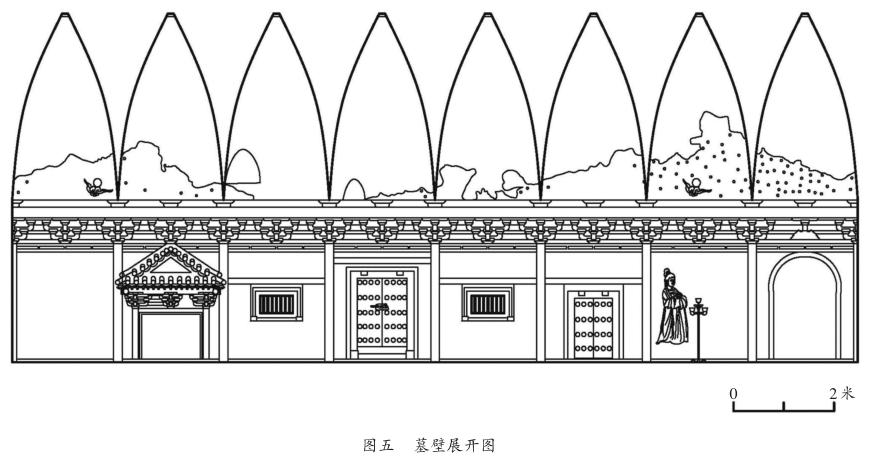

二、墓室装饰

墓壁上的仿木构件多为砖雕,再用红、黄、黑三种颜料描绘。壁画则是先在墙壁表面做草拌泥打底的地仗,再覆盖一层白灰,在抹平压光后的白灰层上绘制。画面主要采用墨线勾边、内部填彩的技法,局部采用晕染手法(图五)。

墓室穹窿顶绘有星空图,因被盗破坏和年代久远,部分壁画已经脱落,只下部残存。在白灰层表面涂以青灰色象征天空,其上点缀较密集的大小不等的白点象征繁星。白点之间没有连线,无明显可识别的星座。东侧绘三朵卷云托太阳(封二,1),西侧绘三朵卷云拱明月(封二,2)。太阳为朱色平涂,当中绘三足金乌;满月内以淡墨绘桂树,彩绘模糊。卷云均以橙色为心,墨线勾勒。

壁面上的8根立柱雕作半圆形,上涂红彩,高2.15米。各柱頭间的双层阑额以两道平行的红色宽带表示。各柱顶上雕绘柱头铺作,阑额上雕绘补间铺作,共16个,除南壁券门上的补间铺作外,均为五铺作双杪偷心造,各铺作的栌斗直接放置在立柱和阑额上。栌斗口外出华拱两跳,第一跳偷心,第二跳上置散斗托替木。替木上承红色橑檐枋,橑檐枋绕墓壁一周。拱眼壁影作红色柱头枋两层和压槽枋一层,并以散斗间隔。第一层柱头枋影作泥道拱,第二层柱头枋影作慢拱。栌斗、散斗、华拱、替木均以青砖垒砌雕饰,砌建时凸出于壁面。各铺作构件均以墨线勾勒轮廓,内涂红彩、黄彩、白彩。墓壁自橑檐枋开始起券,向上内收成穹窿顶。起券处一周砖雕12个小型半圆形仰莲座。莲瓣尖端向外翘起,肥硕饱满,共分为两层,上层5瓣,下层3瓣(封二,3)。

8根红色立柱将壁面分为8幅,现从甬道门所在的南壁开始,按逆时针方向分别介绍。

1.南壁正中为甬道券门,用红彩勾画出门的轮廓,券门正上方绘一团火焰,其上为一小型简化砖雕补间铺作。该铺作与其它15个铺作不同,位置相对靠上,栌斗不置于阑额之上,而直接置于第一层红色影作柱头枋上,为斗口跳做法。其结构是火焰图案上直接出华拱一跳,跳上置齐心小斗托替木,未施泥道慢拱。

2.东南壁绘灯檠侍女图。砖雕灯檠位于墓壁正中,高1.2米,下有支脚二,上有灯枝三个,中间一个较高,每枝上各放一盏灯。侍女位于灯檠右侧,面向墓门,双手拱于胸前。乌发浓重,发髻微耸,垂于脑后,髻下端用发带紧束。面部浑圆,柳眉细眼,隆准丹唇,两颊绯红。身着宽袖襦裙,颈后露出红色里衣,胸前露红色抹胸,裙长掩脚。整体形象丰满,颇具唐风(封一)。

3.东壁中间砖雕板门一座,门宽0.7米,高1.2米。板门紧闭,无门锁,两扇门板各刻凸起的黑色门钉4路,每路3枚。无地栿和门砧。板门外框砖砌上额、槫柱,立面内缘均凸刻出窄棱。除上额、槫柱及立颊内缘的窄棱涂白彩,余均涂红彩。

4.东北壁中部砖雕直棂窗一扇,高0.68米,宽1米。窗外砌上额、槫柱。窗心竖砖作直棂7条,外设窗额、立颊和窗栿,窗栿两端各有窗砧一枚。除窗额、立颊和窗栿内侧一周凸刻的窄棱涂白彩外,均涂红彩。

5.北壁中间砖雕板门一座,门宽1.06米,高1.35米。门上砌由额,与两侧立柱相接。门板紧闭,正中砖雕长锁一把,门锁涂黑。两扇门板各刻凸起的黑色门钉5路,每路4枚。板门内框砌门额、立颊、地栿。门额上设门簪两枚,立颊内侧凸刻出窄棱。地栿两端各有门砧一枚。用色及门外框结构均与东壁板门相同(图六)。

6.西北壁中部砖雕直棂窗一座,形制及尺寸同东北壁(图七)。

7.西壁正中砖雕仿木结构门楼一座,高2.1米。歇山顶,砖雕排山沟滴和山面瓦檐。大门宽1.2米,高0.9米。无门板,两侧砌槫柱,槫柱间有阑额连接。两角柱上各砌转角铺作一朵,阑额中间砌补间铺作一朵,栌斗直接置于柱头和阑额上,均为五铺作双杪偷心造。拱眼壁施柱头枋两层和压槽枋一层,以散斗间隔。第一层柱头枋影作泥道拱,第二层柱头枋影作慢拱。补间铺作自栌斗外出华拱两跳,第一跳偷心,第二跳跳头施散斗托替木,替木上部承橑檐枋。转角铺作正面出华拱两跳,外45°角出角华拱两跳,均第一跳偷心,第二跳跳头施散斗托替木。替木上承橑檐枋,之上为檐椽、飞椽。椽头施滴水瓦12垄,兽面瓦当13垄。滴水瓦为盆唇式,表面模印,纹样已模糊不清。再上为瓦当和板瓦组成的排山沟滴,最上为尖山(封二,4)。

8.西南壁素面。

三、出土遗物

由于墓室早期被盗,清理时未见随葬器物,只在棺床南侧中部地面上发现一合墓志。

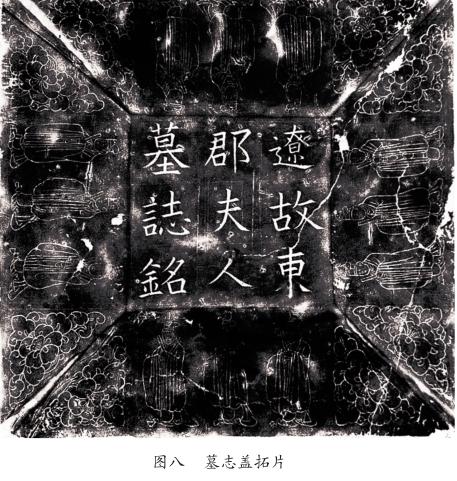

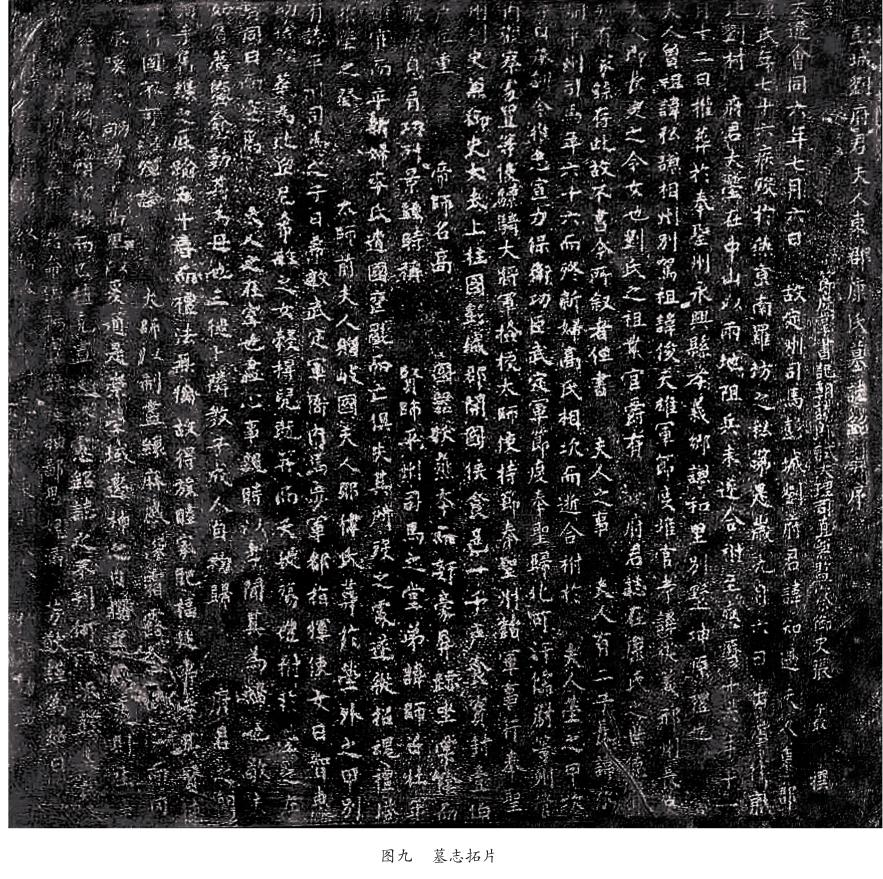

墓志为青石质。志盖盝顶,边长63厘米,顶边长18.6厘米,厚11厘米。顶部阴刻楷书“辽故东郡夫人墓志铭”3行9字。四刹阴刻兽首人身捧笏十二生肖,每面三个,等距分布,四角线刻花卉纹(图八)。志石方形,边长63厘米,厚9.6厘米。志文阴刻楷书,无界栏,共27行,697字。四侧面无花纹(图九)。

由墓志可知,墓主人为辽代东郡夫人康氏,卒于辽会同六年(943),终年76岁。康氏生前跟随在辽国任职的次子刘承训生活,已故丈夫刘知遇葬在中山(今河北保定中南部及石家庄东北部一带),因两地有战事阻隔,康氏死后无法与丈夫合葬,于应历十六年(966)权葬于儿子的任职地奉圣州永兴县(今河北涿鹿县)孝义乡谦和里。

康氏次子刘承训史书无传,但其名见于《辽史》和《资治通鉴》。该墓志记载,刘承训时为推忠宣力保卫功臣,武定军节度,奉圣、归化、可汗、儒、蔚等州管内观察处置等使,骠骑大将军,检校太师,使持节奉圣州诸军事行奉圣州刺史兼御史大夫,上柱国,彭城郡开国侯,食邑一千户,食实封一百户。墓志铭内容将另文考释。

四、结语

1.涿鹿辽代东郡夫人康氏墓为仿木砖雕壁画墓,这种墓葬形式由晚唐、五代简单的仿木砖室墓发展而来,是辽宋金时期北方地区最具特色的墓葬形式,其最显著的特征是运用雕砖和壁画两种技法将墓室装饰成现实居室,如砖雕出斗拱、倚柱、门窗等建筑构件,壁面及墓顶彩绘人物、历史故事、星象等各类壁画。

该墓的墓葬形制与山西大同的辽代军节度使许从赟夫妇壁画墓[3]、周家店辽代壁画墓[4],北京大兴区青云店辽墓[5]、东白塔辽墓[6]等燕云十六州地区辽代早期的汉人墓葬基本一致,表现出较为明显的辽代早期建筑结构特征,甚至是更早的唐、五代时期特征。如在铺作的结构处理上,墓室内铺作为五铺作双杪偷心造,栌斗口外出华拱两跳,第一跳偷心,第二跳华拱上未施令拱及耍头,直接用散斗承托替木和橑檐枋。这种造型见于山西芮城中唐大和五年(831)廣仁王庙正殿外檐檐下铺作和始建于晚唐的河北正定开元寺钟楼下层檐柱柱头铺作[7]。在栌斗的处理上,是直接将栌斗置于柱头之上,未施普柏枋,这种做法是唐、五代建筑的典型做法,见于山西的唐代南禅寺、佛光寺及天台庵大殿,五代时期后唐的平顺县龙门寺西配殿、北汉的平遥镇国寺万佛殿,以及河北正定县文庙大成殿等。此外,河北涿鹿谭庄辽臧知进墓[1]和山西大同许从赟夫妇辽代壁画墓[3]、周家店辽代壁画墓[4]也使用了此种形制。再者,在墓门门楼外檐的两朵柱头铺作和正中间的补间铺作施斜出45°的斜华拱,显示了辽代早期特征。斜拱于10世纪中期首先出现在华北地区辽代建筑的转角铺作中,其借鉴和发展了对抹角拱的形式,使我国古代建筑在外形和结构上都发生了显著的变化,成为辽代以后各时代建筑的重要特征。山西大同下华严寺薄伽教藏殿的辽代壁藏、河北正定隆兴寺北宋摩尼殿、山西大同善化寺金代普贤阁,既在转角铺作上用了抹角拱,又在补间铺作上用了斜拱,是斜拱出现在补间铺作的早期实例[8]。

2.康氏墓墓顶绘星象图,并在墓顶的东、西方分别绘制了云日图和云月图,太阳中绘三足金乌,月亮中绘桂树,这种题材与山西大同市辽代许从赟夫妇壁画墓[3],河北曲阳五代王处直墓[9]、涿鹿酒厂辽墓[2]十分相似。同样题材也见于较晚的山西繁峙南关村金代壁画墓[10]。

穹窿顶起券处设12个半圆形小型仰莲座的做法也见于同一时期的山西大同周家店辽代壁画墓[4]和北京韩佚墓[11](辽统和十三年,995)。不同的是,两墓砖砌平台上方的壁面上均绘有十二生肖图,而康氏墓的平台上未绘制任何图案,笔者推测死者入葬时平台上可能放置有十二生肖俑。

东南壁所绘灯檠侍女图,人物面容丰腴,洒脱灵动,刻画细致入微,侍女的妆饰与衣着特征颇具唐代遗风,说明燕云地区辽代早期的文化面貌中契丹因素还较少,更多地保留了中原汉文化特征,绘画技法虽不及晚期纯熟,但仍有较高的艺术水平。

3.涿鹿县地处辽代西京道奉圣州地,以永定河谷连接燕京(今北京)和西京(今山西大同),其境内尤其县城西北方向分布着不少辽墓,但辽代早期大型纪年壁画墓极少。涿鹿辽代东郡夫人康氏墓保存完好,墓室内仿木结构完整,时代特征明显,是张家口地区已发掘圆形单室辽墓中规模最大的一座,也是张家口地区出土的唯一一座辽代早期纪年墓,为认识和研究辽代早期汉人墓葬形制、仿木结构特征、壁画风格、葬俗等提供了新的資料,填补了涿鹿辽代早期墓葬的空白。

鸣谢:本文在撰写过程中得到涿鹿县文物局陈文会、李文斌、赵晓芳等同志的大力支持和帮助,照片由涿鹿县文物局提供,谨致谢忱!

[1]张家口地区文管所,涿鹿县文管所.河北涿鹿谭庄辽臧知进墓[J].文物春秋,1990(3).

[2]张家口地区博物馆.河北涿鹿县辽代壁画墓发掘简报[J].考古,1987(3).

[3]王银田,解廷琦,周雪松.山西大同市辽代军节度使许从赟夫妇壁画墓[J].考古,2005(8).

[4]王银田,解廷琦,周雪松.山西大同市辽墓的发掘[J].考古,2007(8).

[5]北京市文物研究所.北京大兴区青云店辽墓[J].考古,2004(2).

[6]北京市文物研究所.北京东白塔辽墓发掘简报[J].文物春秋,2011(6).

[7]贺大龙.山西芮城广仁王庙唐代木构大殿[J].文物,2014(8).

[8]朱小南.斜拱溯源[J].文博,1987(3).

[9]河北省文物研究所,保定市文物管理处.五代王处直墓[M].北京:文物出版社,1998.

[10]山西省考古研究所,首都师范大学历史学院,忻州市文物管理处,等.山西繁峙南关村金代壁画墓发掘简报[J].考古与文物,2015(5).

[11]北京市文物工作队.辽韩佚墓发掘报告[J].考古学报,1983(3).

〔编辑:迟畅;责任编辑:成彩虹〕