城市地下综合管廊燃气泄漏效应模拟仿真分析

汤晓瑜 瞿兴文

(1.来宾市人民防空办公室,广西 来宾 546100; 2.广西结建人防工程设计有限公司,广西 南宁 530000)

1 概述

城市地下综合管廊亦称共同沟,是指收纳两种以上城市管线的地下构筑物。综合管廊纳入的城市管线包括城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等八大管线及其附属设施,是保障城市运行的重要基础设施和生命[1,2]。

综合管廊的概念起源于19世纪的欧洲,并在欧洲开始兴建。在我国,城市综合管廊这个概念的提出时间并不长,我国综合管廊真正意义上的建设始于1994年上海浦东新区张杨路综合管廊以及2001年济南泉城路地下综合管廊。2013年起,国务院加大对城市地下综合管廊的推进力度,先后颁布一系列指导意见用于指导各地综合管廊建设,并确定综合管廊试点城市,从政策、资金、技术等多方面进行支持。截至2014年,我国已建的综合管廊总长度为75.41 km。2015年8月3日,国务院办公厅下发《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》,全面推进城市地下综合管廊在我国的建设,标志着综合管廊建设在我国大规模展开。2015年全国确定了10个综合管廊试点城市,分别为包头、沈阳、哈尔滨、苏州、厦门、十堰、长沙、海口、六盘水及白银(见表1),计划三年内建设综合管廊389 km。2016年国家确定了第二批综合管廊试点城市,分别为郑州、广州、石家庄、四平、青岛、威海、杭州、保山、南宁、银川、平潭、景德镇、成都、合肥、海东。2016年政府工作报告中再次提出开工建设综合管廊2 000 km,在未来3年内,全国将铺设约8 000 km的地下综合管廊。

可以看出,我国综合管廊建设已步入了一个快速发展的时期。随着我国现代化程度进一步提高和城市规模的扩大,城市综合管廊的重要性将日益凸显。城市地下综合管廊连同其纳入的地下管线,将真正意义上融入城市赖以生存和发展的生命线体系。但是,随着经济社会的发展,我国城市综合管廊面临各类灾害威胁也日趋严重,尤其是纳入燃气管线的综合管廊,燃气泄漏到极限状态,将引起爆炸效应严重威胁管廊安全[3]。因而,对城市地下综合管廊燃气泄漏效应进行仿真分析,确定其极限状态,进而指导其抗爆单元划分,具有重要意义[4,5]。

表1 综合管廊试点城市建设及投资规划

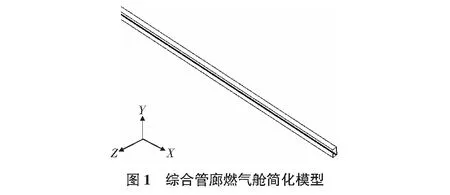

2 管廊燃气泄漏扩散模拟场景设置

阻断设有燃气舱室的管廊在燃气泄漏后的传播,在短时间内阻止管廊内部达到最不利爆炸浓度,并在燃气爆炸后控制爆炸毁伤范围,是综合管廊抗爆单元划分的重要功能之一[6]。因而在本文中,对管廊进行燃气泄漏和爆炸极限状态模拟,以得到控制燃气传播达到最不利爆炸浓度的单元长度,作为综合管廊单元划分的依据。我们取大型干线燃气舱室为例进行扩散模拟场景设置[7]。该模型管舱长度为600 m,截面为3 m×2.75 m,燃气泄漏点位于管舱中部,泄漏强度为中等普遍强度50 g/s,管廊内处于静风状态(相比通风状态,静风状态为不利情景,因为通风状态有利于气体扩散)。具体如图1所示。

3 管廊燃气泄漏扩散模拟结果

通过CFD燃气扩散效果模拟,得出了燃气舱内在发生泄漏0.25 h,0.5 h和1 h的浓度分布(见图2,图3)。

由图可以看出,燃气泄漏0.25 h后,燃气舱内尚未达到最不利燃气爆炸浓度(9.5%),舱内的气体浓度较低;燃气泄漏0.5 h后,最不利燃气爆炸浓度能够扩散到将近400 m,舱内上部泄漏点附近400 m(左右各200 m)出现局部红色区域,表明整个舱内局部区域达到最不利燃气爆炸浓度;燃气泄漏1 h后,最不利燃气爆炸浓度能够扩散到将近600 m,舱内上部全部显示红色区域,表明整个舱内都有区域达到最不利燃气爆炸浓度。通过对比可知燃气发生泄漏后,为了避免扩散到更大范围,进而引发爆炸,需要及时隔断(即划分抗爆单元),然后进一步采取减灾措施。在0.4 h内,燃气管舱泄漏蔓延至泄漏点左右100 m处。在0.5 h内,静风状态下最不利爆炸浓度蔓延至泄漏点左右200 m处。

4 结语

结合管廊防火门分布,从燃气扩散角度进行分析,以200 m进行防护隔断划分,有0.4 h的泄漏时间。以400 m为单元设立防护隔断,则有0.5 h的泄漏时间,差距并不是很大。因而,以200 m或 400 m对管廊进行抗爆单元划分区别不大,综合管廊抗爆单元应结合防火单元,以200 m为区段进行抗爆单元或防护单元划分。