2000—2016年秦岭山地植被覆盖变化地形分异效应

赵 婷,白红英,2,*,邓晨晖,孟 清,郭少壮,齐贵增

1 西北大学, 西安 710127 2 陕西省地表系统与环境承载力重点实验室, 西安 710127

随着全球气候变化加剧[1],陆地生态系统发生了显著变化[2],植被是陆地生态系统的重要组成成分,亦是地球系统中的活跃成员,陆地生态系统的任何变化必然在植被类型、数量或质量方面有所响应,因此植被通常被作为表征生态环境变化的综合指示器[3- 4],植被变化成为诸多学者所关注重点问题[5- 8]。

近年来,借助遥感NDVI来研究长时间序列秦岭植被覆盖变化的成果较为丰富,主要集中于植被覆盖的整体时空变化特征以及植被对气候变化与人类活动的响应等方面的内容[4,7,9-10]。研究显示,在气候变化大背景下秦岭山地植被覆盖发生明显变化,2000年以来,秦岭植被覆盖整体变好,秦岭植被变化受气候以及人为活动的共同影响[4,10]。对于山地而言,地形作为影响植被分布的最基本的生境因子,通过外部形态(如坡度等)影响气温、降雨等气候条件的空间差异,并在一定程度上影响人类活动,从而影响植被的空间分布格局[11]。因此研究地形因子(坡度、坡向和海拔等)与植被覆盖度变化的关系可以很好地揭示植被的地域分布规律。关于地形对秦岭植被覆盖变化影响的研究非常有限,朱晓勤等人认为植被类型的分布与海拔、降水、温度、坡度和坡向之间是相互制约、相互影响的,而海拔是决定秦岭植被分布的主导生态梯度[12];崔晓临研究了秦岭植被覆盖的海拔梯度差异,得出2000—2009年秦岭山地在海拔1500—2000 m和>2700 m范围内增加趋势不显著外,在其他海拔范围内均呈显著增加态势,且增加速率随海拔的升高而减小[9]。

在全球变化的背景下,秦岭山地的气候条件发生了明显的变化,且因地形的影响产生了南北分异性[13-14],同时人类活动也在地形的限制下不断地发生变化[15]。植被生境的变化受地形的控制,那么在此背景下植被变化是否会受到地形的影响?本文以分水岭为分界线,以MODIS NDVI及DEM为数据基础,在GIS空间分析的支撑下,采用趋势分析与地形差异修正方法,探讨2000—2016年秦岭山地植被覆盖在南北坡、海拔高度以及坡度坡向等不同地形角度下的变化趋势,旨在揭示秦岭山地植被覆盖变化的地形分异效应,以期对秦岭山地生态环境管理预案提供科学依据。

1 研究区概况

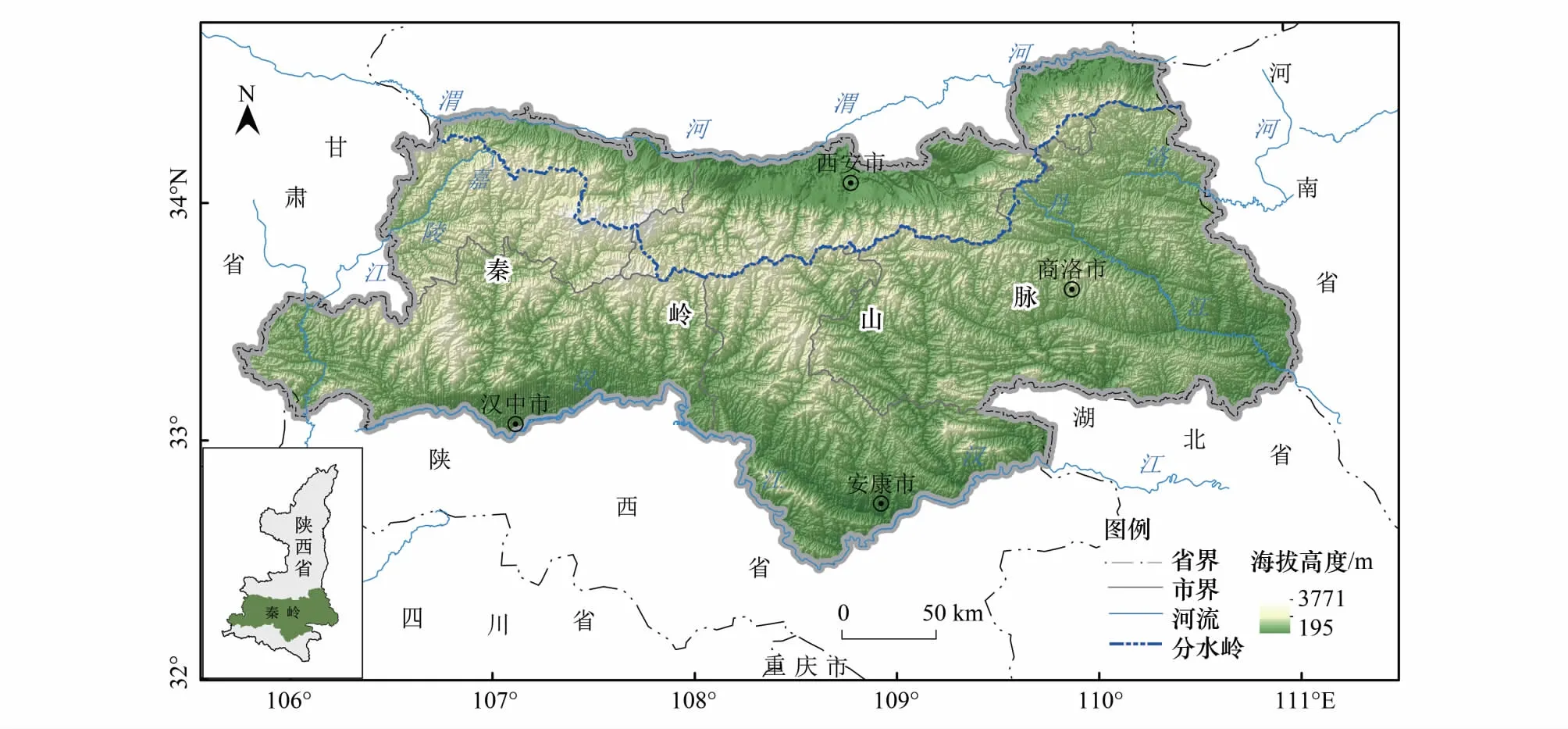

秦岭山地有广义和狭义之分,广义秦岭涉及甘肃省、陕西省、河南省、四川省、湖北省及重庆市部分区域,狭义秦岭仅指陕西省境内的秦岭腹地区域。本文以狭义的秦岭山地为研究对象(图1),其位于105°30′—110°05′E,32°40′—34°35′N之间,西起嘉陵江,东与伏牛山相接,北以渭河为界,南以汉江为边,北陡南缓,海拔高度195—3771.2 m,年平均气温-3—16℃,年平均降水量600—1200 mm[16]。

秦岭是中国重要的南北分界线,亦是我国暖温带和亚热带的生态过渡带[17],自下而上分布着常绿阔叶林(仅分布在南坡)、山地落叶阔叶林、山地针阔混交林、山地针叶林以及亚高山、高山草甸等山地植被[18]。秦岭地形地貌复杂多样,北坡有“七十二峪”之说,气温、降水、光照、土壤等植被生境高度异质[7]。首先,秦岭海拔高差达3500多米,巨大的海拔差异形成了明显的植被垂直带,不同的植被类型对环境变化的响应不同;其次,秦岭为东西走向的山脉,因受山体的遮挡南北坡接收的太阳辐射和水汽循环不同,因此形成了植被覆盖明显的南北差异;再次,在大的南北地形分异下,南北坡内又有阴阳坡之分,且秦岭具有“北陡南缓”的地形特征,南北坡的坡度分布亦有所不同,因此坡度坡向会对太阳辐射和降水空间再分配,从而对植被分布及变化在地形上产生了分异效应。

图1 研究区位置及高程Fig.1 The location of study area and its elevation

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

NDVI数据来源于NASA MODIS数据产品中的MOD13Q1 NDVI数据,时段为2000—2016年,空间分辨率为250 m,时间分辨率为16天。为消除云覆盖产生的数据异常,采用最大值合成法(MVC)生成逐月NDVI,然后采用平均值法生成逐年NDVI数据。生长季的NDVI值不受植被物候变化以及积雪覆盖的影响,因此本文选取4—10月的NDVI来合成年NDVI数据。

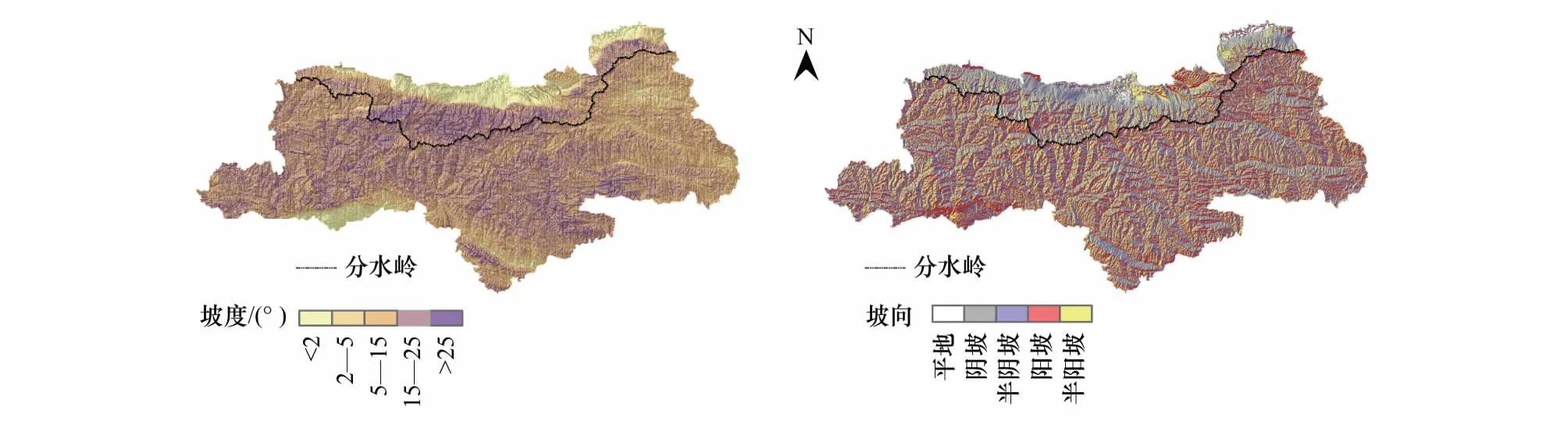

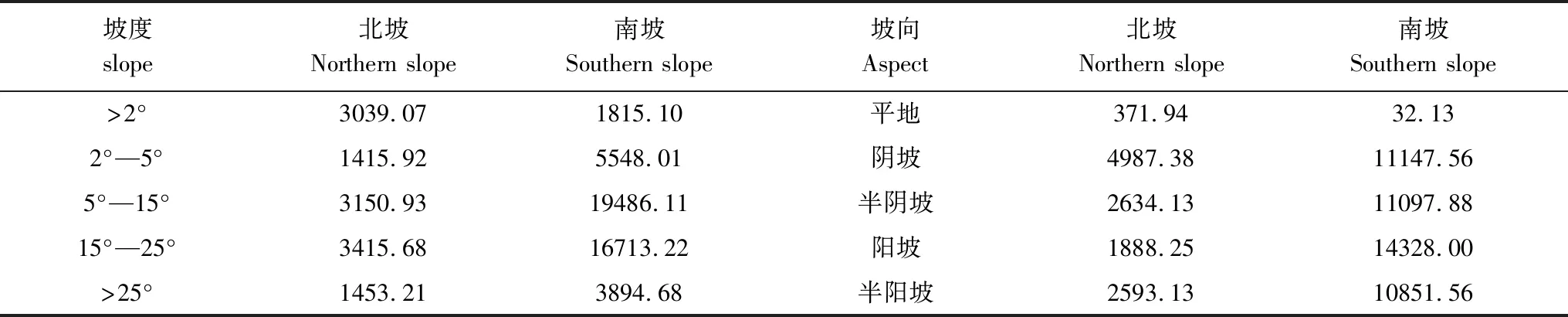

DEM数据来源于陕西省测绘地理信息局,分辨率为25 m×25 m,为了与NDVI数据进行叠加分析,重采样至250 m×250 m,并利用ArcGIS软件生成坡度与坡向分布图。根据国土资源部颁布的《第二次全国土地调查技术规程》,将坡度划分为≤2°、2°—6°、6°—15°、15°—25°、>25°共五级;将坡向划分为平地、阴坡(315°—45°)、半阴坡(45°—135°)、阳坡(135°—225°)、半阳坡(225°—315°)五类,如图2所示。

图2 秦岭山地坡度与坡向空间分布图Fig.2 The spatial distribution of slope and aspect in Mt. Qingling

坡度slope北坡Northern slope南坡Southern slope坡向Aspect北坡Northern slope南坡Southern slope>2°3039.071815.10平地371.9432.132°—5°1415.925548.01阴坡4987.3811147.565°—15°3150.9319486.11半阴坡2634.1311097.8815°—25°3415.6816713.22阳坡1888.2514328.00>25°1453.213894.68半阳坡2593.1310851.56

2.2 研究方法

2.2.1 像元二分模型

基于植被指数的像元二分模型基本原理为:假设每个像元对应的地表只包含植被与裸地两种组分,混合像元的植被指数值即是植被和裸地这两种覆盖类型在该像元内所占面积百分比的加权和,故该像元的植被覆盖度等于其植被指数与裸地植被指数之差[19]。其计算公式为:

FVC=(NDVI-NDVIsoil)/(NDVIveg-NDVIsoil)

式中,FVC为某一像元的植被覆盖度;NDVI为该像元上的归一化植被指数值;NDVIsoil为裸地对应的植被指数值;NDVIveg为纯植被对应的植被指数值。本文选择0.5%的置信度,即将累计频率小于0.5%的像元视为纯土壤像元,其NDVI的上限值定为NDVIsoil;累计频率大于99.5%的像元视为纯植被像元,其NDVI的下限值定为NDVIveg。

2.2.2 趋势分析

趋势分析是对一组随时间变化的序列数据采用趋势线进行回归分析[20],采用最小二乘法逐像元拟合植被覆盖度的年际变化趋势,其公式为:

式中,i为1到17的年序号;FVCi为第i年的植被覆盖度,θslope为变化斜率。当θslope>0时,表示17年来该像元的植被覆盖度呈增加趋势,当θslope<0时,表示17年来该像元的植被覆盖度呈减小趋势。对植被覆盖度变化趋势进行t检验,按显著性水平0.1将研究区植被变化趋势分为FVC减小型(t<-1.753)、FVC稳定型(-1.753

2.2.3 地形面积差异修正

在评价地形对植被变化的影响效应时,往往会出现某种变化类型在特定地形的面积虽小,但相比于该变化类型在研究区所占的比例却很大,从而影响了评价的合理性[21-22]。因此,为了明确特定地形因子对植被变化分布的影响,需要进行地形面积差异修正,地形面积修正因子计算公式如下:

式中,sie指i变化类型在e地形中的面积;si指i变化类型总面积;se指e地形总面积;s为研究区总面积;sie/se指e地形下i变化类型面积比,si/s为研究区i变化类型面积比。k>1,表明i变化类型在e地形为优势分布;k=1,表示i变化类型在e地形分布平稳;k<1,表示i变化类型在e地形非优势分布。

3 结果分析

3.1 不同地形因素下秦岭植被覆盖空间分布特征

3.1.1 秦岭植被覆盖空间分布南北坡分异

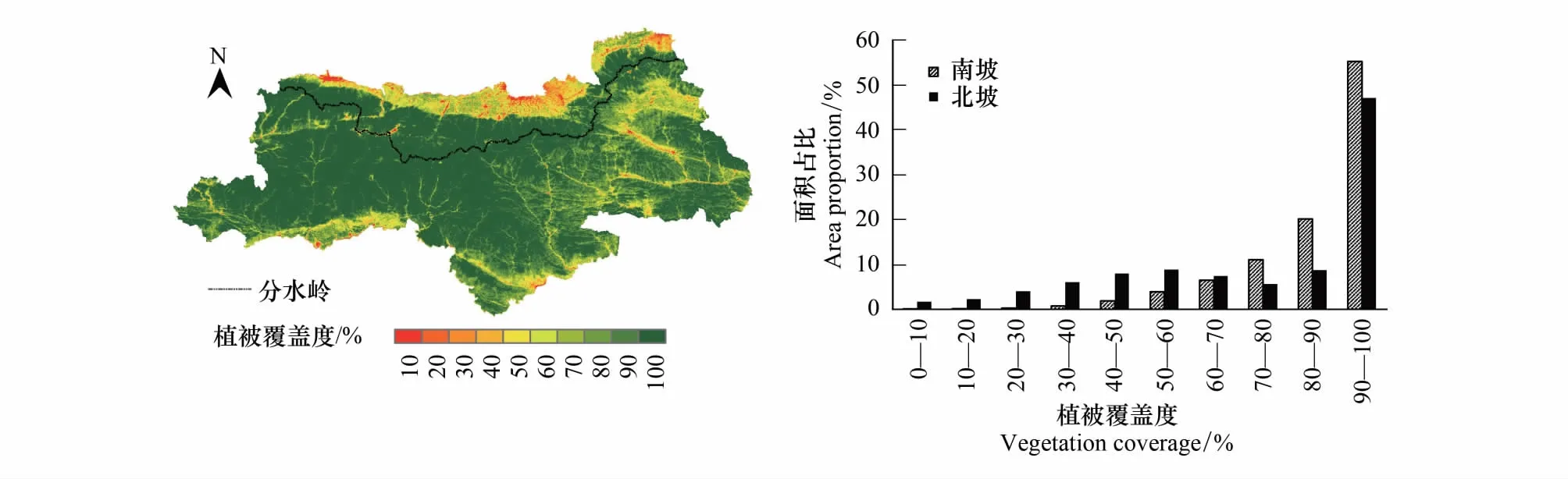

图3为2000—2016年秦岭平均植被覆盖度空间分布及不同覆盖度在南北坡的面积占比。由图3知,秦岭植被覆盖度空间分布特征为“四周低,中间高;北部低,南部高;东部低,西部高”。经统计,2000—2016年,秦岭整体植被覆盖度为84%,北坡为75%,南坡为86%。秦岭南北坡均以高植被覆盖度为主,南坡有75.35%的区域覆盖度达80%以上,55.22%的区域达90%以上;北坡有55.87%的区域覆盖度达80%,47.14%的区域达90%以上。秦岭植被覆盖度的空间分布与地形明显相关,低海拔的平地区域植被覆盖度较低,而山区的植被覆盖度较高。

图3 秦岭植被覆盖度空间分布及南北坡面积占比Fig.3 The spatial distribution of vegetation cover in Mt. Qingling and the area rate in the southern and northern slopes

3.1.2 秦岭植被覆盖度海拔梯度差异

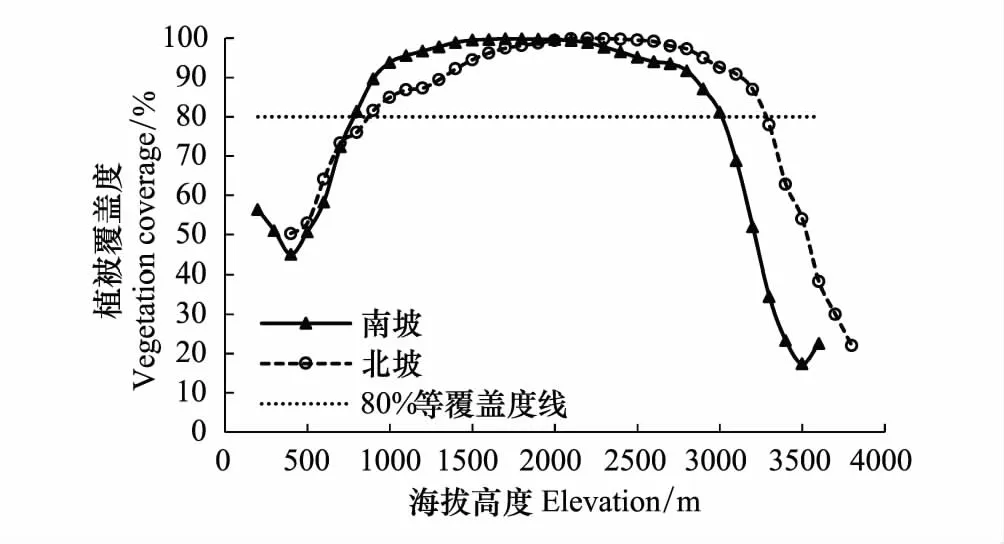

图4 秦岭南北坡植被覆盖度垂直分布 Fig.4 The vertical distribution of vegetation cover in the southern and northern slopes of Mt. Qingling

图4为秦岭南北坡植被覆盖度随海拔的变化规律,由图4知,秦岭山地植被覆盖度随着海拔的升高呈“倒U”型,中海拔区域为秦岭植被覆盖度最高的区域。南坡在800—3000 m时植被覆盖度达到80%以上,北坡在900—3300 m达80%以上。秦岭南北坡植被覆盖度在700 m以下基本一致,700 m以上发生分异,2000 m以下的区域秦岭南坡植被覆盖度大于北坡,而2000 m以上则北坡大于南坡。随着海拔的升高,植被生长所需的水热条件发生变化。在低海拔区,水热条件充足,主要以农耕植被为主,但因为城市建设的影响,植被覆盖度较低;海拔升至1000 m左右时,人类活动受地形条件的限制,对植被干扰程度减小,植被覆盖转好;海拔继续升高至2800 m以上时,气温降低,受热量条件的限制,植被类型从阔叶林转为针叶林以及高山草甸,植被覆盖度降低。

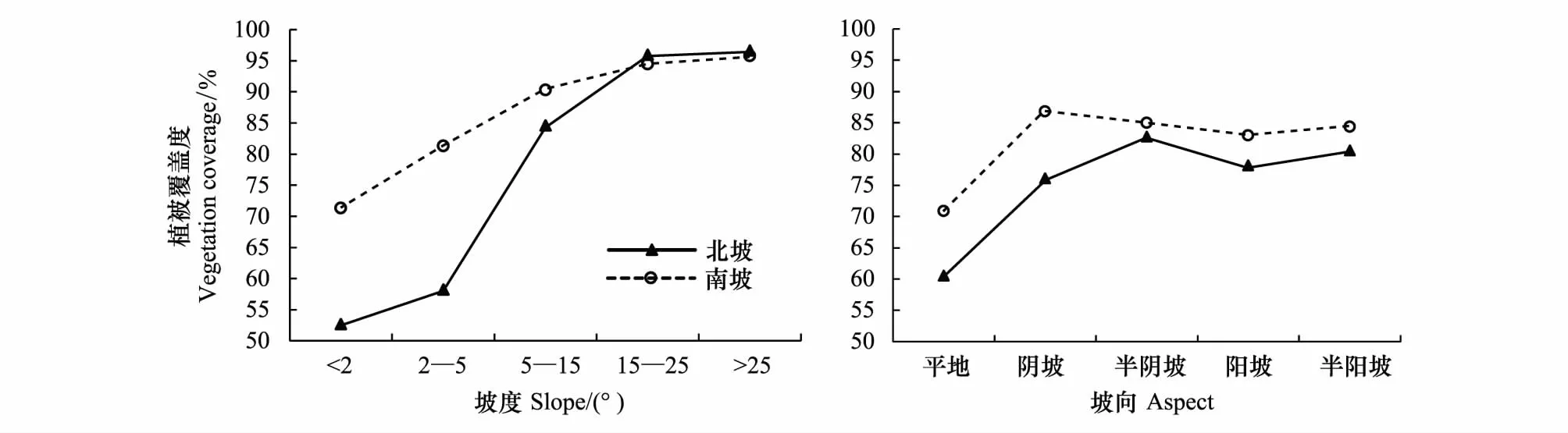

3.1.3 秦岭植被覆盖空间分布在坡度坡向上的差异

坡度影响着地表径流和水分再分配,进而也影响着土壤的特性及分布,同时也制约着人类活动的强度和频率[23-24],而坡向则影响太阳辐射和水分的蒸散发,因此秦岭植被覆盖的空间分布会因坡度坡向而产生分异。图5为秦岭南北坡植被覆盖度随坡度坡向的变化。由图5知,随着坡度的增加,秦岭南北坡的植被覆盖度均逐渐增高,北坡随坡度变化的斜率明显大于南坡,说明坡度对北坡植被覆盖度的影响强于南坡,这是因秦岭具有“北陡南缓”的地形特征所致。

秦岭为东西走向的山脉,山体自身对太阳辐射有所遮挡,相同的坡向在秦岭的南北坡所受的太阳辐射不同,从而植被覆盖度在秦岭南北坡出现了较明显的坡向分异性。根据图5,南北坡的平地植被覆盖度均较低,但随着坡向的转换,南北坡的植被覆盖度产生了差异,北坡的半阴坡植被覆盖度最高,而在南坡却为阴坡的植被覆盖度最高。

图5 不同坡度坡向秦岭南北坡植被覆盖度Fig.5 The vegetation cover on different slope and aspect in the southern and northern slopes of Mt. Qingling

3.2 2000—2016年秦岭植被覆盖变化对地形因素的响应

3.2.1 南北坡对秦岭植被覆盖变化分异作用

2000—2016年秦岭山地植被覆盖度整体呈上升趋势,区域平均变化率为0.027/10 a,经显著性检验,秦岭山地植被覆盖度显著上升区占70.15%,显著下降区占3.97%,25.87%的区域未通过显著性检验,为稳定区。由图6可知,关中盆地、汉中盆地及商丹盆地因受城镇化建设的干扰,为植被覆盖度下降区域,秦岭西部植被覆盖度高,但上升趋势缓慢,为稳定的主要区域,而秦岭东部植被覆盖度低于西部,但整体上升速率大于东部,为上升的主要区域。

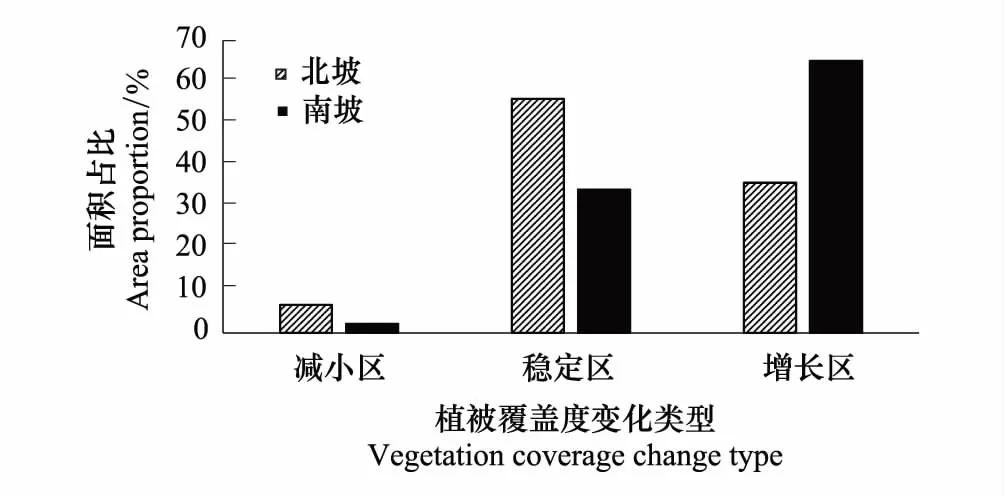

秦岭南北坡植被覆盖变化趋势不同,近17年来,南坡变化率为0.031/10 a,北坡的为0.015/10 a,南坡上升趋势高于北坡。从不同变化类型的面积占比来看(图7),秦岭的南坡与北坡植被覆盖减小型区域均较小,在北坡占7.69%,在南坡仅占2.22%。北坡植被覆盖变化以稳定型为主,占北坡总面积的56.24%;南坡植被覆盖变化以增长型为主,占南坡总面积的65.36%。

图6 秦岭山地植被覆盖变化趋势及显著性检验Fig.6 The change trend of vegetation cover and its significance testing in Mt. Qingling

图7 秦岭南北坡不同植被覆盖度变化类型面积对比 Fig.7 The area rate of different vegetation cover changing trend between the southern and northern slopes of Mt. Qingling

3.2.2 海拔高度对秦岭植被覆盖变化的分异作用

山地的海拔变化决定着气温降水土壤等自然因素的变化,从而形成山地植被垂直带,而不同的植被垂直带对于气候变化的响应以及对人为活动干扰的承受度均有所差异,因此随着海拔高度的升高植被覆盖度表现出不同的变化趋势。

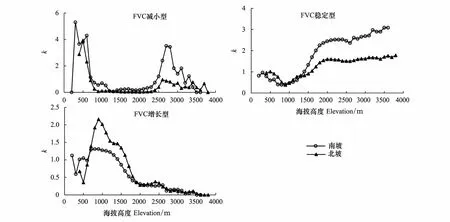

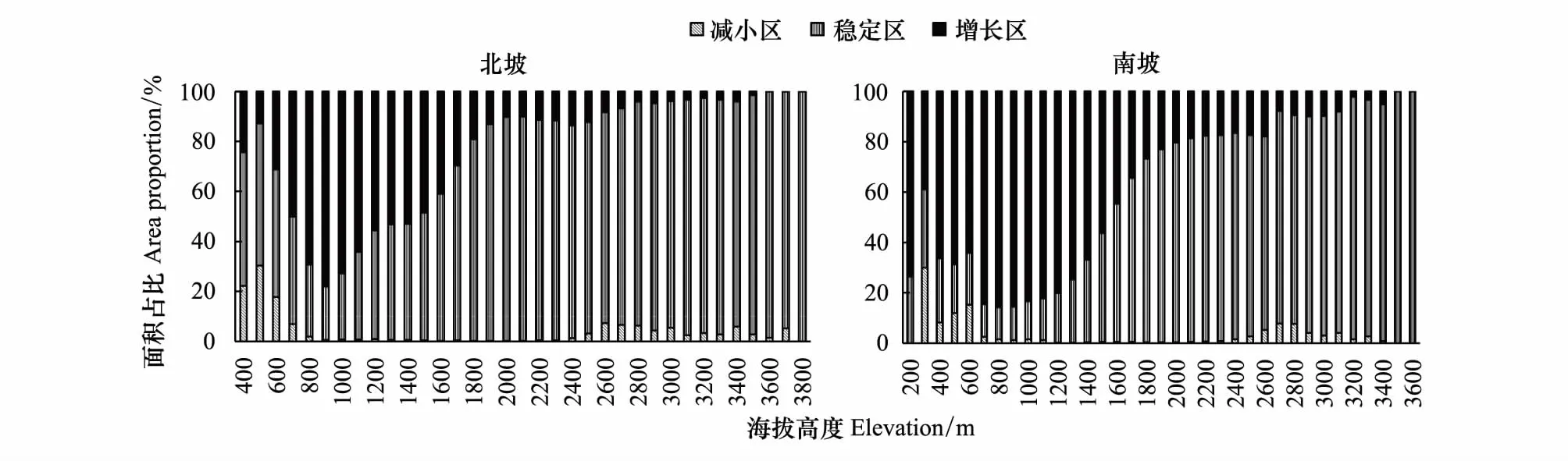

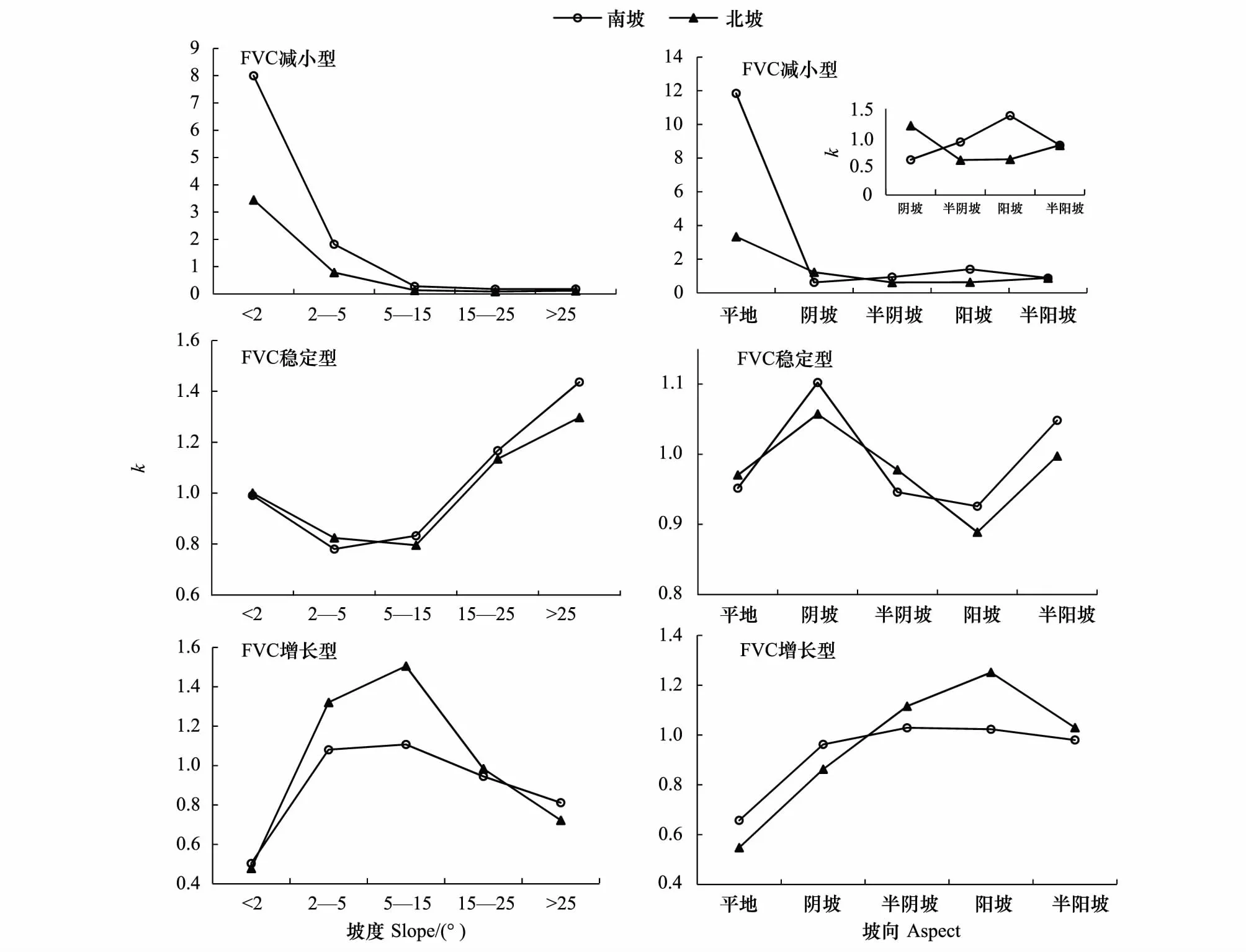

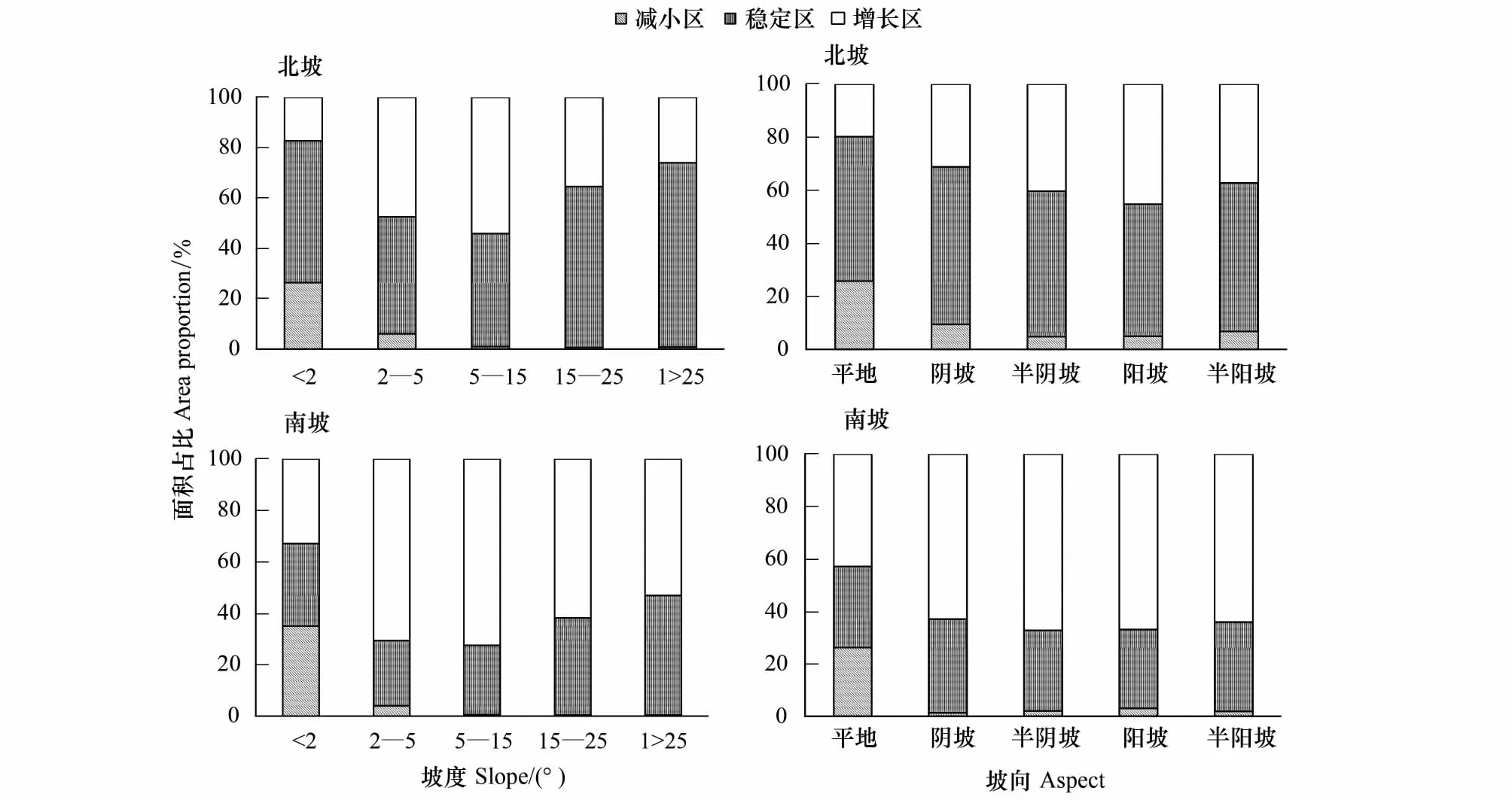

图8为不同植被变化类型k值随海拔高度的变化趋势的南北坡对比。由图8知,随着海拔的升高,秦岭南北坡植被覆盖度的总体变化趋势为植被覆盖减小型先减少后增加,植被覆盖稳定型逐渐增加,植被覆盖增长型先增加后减少。不同植被变化类型在南北坡的优势分布区间(k>1)不同。减小型在在秦岭南北坡海拔小于600 m的区域为均主导类型(2.32 图8 不同植被变化类型k值随海拔高度的变化Fig.8 k along with elevation depending on vegetation cover change typesFVC:植被覆盖度,Fractional Vegetation Cover;k:地形面积修正因子,Correction coefficient of topographic area 从各植被变化类型在不同海拔高度的面积占比来看(图9),秦岭南坡与北坡植被覆盖变化均以稳定型和增长型为主,植被覆盖减小型的面积占比较小。减小型区域大部份分布在低海拔区域以及2500—3300 m的区域内,在北坡400—500 m区域内分布最多,达30.3%,在南坡200—300 m区域内分布最多,达31.1%。增长型区域随海拔先增加后减少,北坡900 m处面积占比达最大,为78.08%,随后逐渐降低,大于1800 m后,降至20%以下;南坡从山底到1500 m,除200—300 m外其他各区段增长型区域均占50%以上,2000 m以上降至20%以下。 图9 不同植被覆盖变化类型在不同海拔高度的面积比Fig.9 The area rate of vegetation cover change types at different elevations 3.2.3 坡度及坡向对秦岭植被覆盖变化的分异作用 秦岭山地地形复杂多样,植被变化的趋势会受到不同坡度坡向的影响。图10为不同植被变化类型k值随坡度及坡向的变化南北坡对比,由图10知,在秦岭山地南北坡随着坡度的增加以及坡向由阴到阳的转换,植被覆盖度变化存在不同程度的差异。 随着坡度的增加秦岭南北坡植被覆盖变化的总体趋势为:减小型逐渐减少,稳定型先减少后增加,增长型先增加后减少。减小型在坡度<2°时南北坡均为优势分布,坡度2°—5°时,南坡仍以减小型为优势分布(k=1.82),而北坡则为非优势分布(k=0.79);稳定型在南北坡坡度大于15°的区域内均为优势分布,南北坡的分布趋势一致;增长型在北坡2°—15°的范围内为优势分布(1.32 对于坡向而言,在平地区域,植被覆盖度减小型在南北坡均为绝对的优势分布,随着坡向由阴坡转为阳坡,坡向对秦岭植被覆盖变化产生了明显的分异效应:减小型在秦岭南北坡表现出相反的分布趋势,在北坡由非优势转为优势分布,而南坡由优势转为非优势分布;稳定型先降低后增加;增长型逐渐增加。不同植被覆盖变化类型在各坡向的优势分布区不同:减小型在南坡为的阳坡占主导(k=1.40),而在北坡的阴坡占主导(k=1.23);稳定型在秦岭南北坡的随坡向的分布相同,阴坡和半阳坡为优势分布,但优势不明显,k值略大于1;增长型在秦岭北坡的半阴坡和阳坡为占主导,k值分别为1.12和1.25;而在南坡除平坡为非优势分布外,其他坡向均为稳定分布(k值略小于或大于1)。 图10 不同植被覆盖变化趋势k值随坡度坡向变化南北坡对比Fig.10 k along with slope and aspect depending on vegetation cover change types 不同植被覆盖变化类型在不同坡度及坡向的面积占比不同(图11)。就坡度而言,减小区主要位于坡度小于2°区域,占北坡面积的26.43%,占南坡面积的34.96%。北坡稳定区面积占比最大,坡度大于25°时面积占比达73.11%;南坡增长区面积占比最大,在5°—15°时达72.41%,随着坡度的增加逐渐减少至53.09%。 就坡向而言,在秦岭北坡,各坡向均以稳定区面积占比最大,在50%—59%之间,其次为增长区,在阳坡为面积占比最大,为45.2%;而在秦岭南坡则以增长区为主,半阴坡的面积占比最大,为67.3%,其次为稳定区,各坡向面积占比波动不大,在30.0%—35.7%之间。植被覆盖减小区在南坡和北坡面积占比均较小,主要集中在平地区域,其他坡向有少量分布,北坡减小区面积比大于南坡,尤其是阴坡表现得更为明显。 图11 不同植被变化类型在不同坡度坡向的面积比Fig.11 The area rate of vegetation cover change types at different slopes and aspects 2000—2016年,秦岭山地植被总体覆盖状况良好且呈上升趋势,从南北坡、不同海拔高度及坡度坡向来看,秦岭山地植被覆盖空间分布及变化趋势均存在明显的分异性。 (1)从南北坡来看,秦岭山地南坡植被覆盖整体优于北坡,同时南坡植被覆盖度增长速率高于北坡,这与崔晓临、邓晨晖等人的研究结果相一致[4,9]。秦岭山地整体植被覆盖度为84%,北坡为75%,南坡为86%;近17年来,秦岭山地植被覆盖度总体以0.027/10 a速率增长,南坡为0.031/10 a,北坡为0.015/10 a。植被覆盖减小区在南北坡的分布面积均较小,南坡以增长区为主,面积占比为65.36%,北坡以稳定区为主,面积占比为56.24%。秦岭南北坡的植被覆盖度与变化趋势差异明显,这与秦岭南北坡的气候变化差异、土壤分布差异以及植被类型差异均有关,因此南北坡的植被保护措施应有所不同。 (2)从不同的海拔高度来看,秦岭山地植被覆盖度随着海拔的升高先增大再减小,中海拔区域为秦岭植被覆盖度最高的区域。秦岭山地植被变化海拔梯度差异在于:近17年来,低海拔区域受城镇建设的影响南北坡植被覆盖度均呈减小趋势;在中海拔区域呈现明显的上升趋势;2000 m以上区域植被覆盖变化逐渐趋于稳定。在秦岭的南坡与北坡,植被变化随海拔变化规律存在一个较明显的差异:2500 m到3100 m,南坡植被覆盖度减小明显,而北坡此现象较弱。崔晓临等研究得出“2000—2009年,秦岭地区植被覆盖呈显著增加态势,且增加速率随海拔的升高而减小”[9],该结论与本文的结果具有一致性。 (3)从不同的坡度来看,随着坡度的增加秦岭植被覆盖度逐渐增高,坡度对北坡植被覆盖度的分异作用大于南坡。近17年来,秦岭植被覆盖变化对坡度有所响应:随着坡度的增加,秦岭山地植被覆盖度由减小转为增长再转为稳定。减小区主要位于于人类活动较为频繁的缓坡区域;坡度5°—15°时,人类活动减少,受封山育林以及退耕还林还草政策的影响,植被覆盖度增加;坡度大于15°后,植被覆盖度变化趋势逐渐转为稳定型。与植被覆盖度空间分布相同,北坡的植被覆盖变化对坡度的响应亦强于南坡。这是由于秦岭山地北陡南缓,北坡的土壤持水能力不及南坡,因而坡度对于北坡植被的影响更为明显。 (4)从不同的坡向来看,平地植被覆盖度较低,秦岭北坡的半阴坡的植被覆盖度最高,而在南坡的阴坡最高。近17年来,坡向对秦岭南北坡植被覆盖变化的分异作用明显。随着坡向由阴坡转为阳坡,植被覆盖减小区在南北坡表现出相反的趋势。植被覆盖度减小区域在南坡主要分布在阳坡,而在北坡主要分布在阴坡。由于山体对太阳辐射的遮挡作用,秦岭南坡的阳坡是整个秦岭山地太阳辐射最强的区域,蒸散发迅速,而秦岭北坡的阴坡是整个秦岭山地太阳辐射最弱的区域,较为阴冷,两种情况均造成植被覆盖度的减小。同时,坡向对北坡植被增长区的分布影响明显,随着坡向由阴转阳,植被覆盖度逐渐增大,但坡向对南坡植被增长区的分布影响不大。 在全球变化的大背景下,秦岭山地的植被生境也发生了明显的变化,气温降水等自然因素的变化均受到山地地形的影响,同时人类活动对生态环境的干预也在地形的控制下不断变化,因此在植被保护及区域生态管理中应关注到植被变化的地形效应,从而更有效地保护生态环境。 (1)秦岭山地低海拔及缓坡区域易受到人类活动的干扰,自然生态环境较为脆弱,在保护自然植被的同时应加强人文生态环境的建设,及时做好生态补偿方案,尽可能减小人类活动对生态环境的破坏程度。 (2)秦岭南坡2500 m到3300 m区域植被减少,该区域主要为自然保护区,应受到重点的关注。根据相关研究[17],秦岭山地2500 m到3300 m广泛分布着针叶林,而此段由于地势高较少受到人类活动的干扰,植被覆盖度的降低应为自然因素造成。崔晓临等提出秦岭地区高海拔区域(>2700 m)NDVI与气温相关性最高,相关系数为0.43,表明高海拔区域陆地植被生态系统更易受到全球气候变化的影响[9]。秦岭南坡的升温率大于北坡[13],因而推断气候变暖可能已经对秦岭南坡的针叶林生长形成一定的威胁,其具体的影响效应需进行进一步的探讨。 (3)坡向对植被覆盖度的影响南北分异效应明显,相同的坡向在秦岭的南坡和北坡植被变化不同。北坡的阴坡与南坡的阳坡植被减少,而北坡的阳坡植被明显增加。因此在秦岭生态环境保护的过程中,应适当调整方案,在南坡的阳坡增加耐旱型植被,而在北坡的阴坡增加喜阴型植被。

4 结论与讨论

4.1 结论

4.2 讨论