“旱腰带”:渭北农村变化的最好见证

文 / 本刊记者 张永军 通讯员 / 郑强 赵亚芝 刘亚玉

三原北部塬区

在陕西,有这么一块地形,被称为“旱腰带”, 它地处渭北黄土高原和关中平原的过渡地带,东西长约100公里,南北宽约20公里,总面积1972平方公里,耕地152万亩,过去生态环境脆弱,水土流失严重,自然灾害频繁……

而今,有这么一条路,被誉为致富路、产业路、生态路、幸福路,它依附“旱腰带”绵延200多公里,由东到西,连接起4县、34个乡镇、682个行政村,涉及近80万人口,沿路产业兴旺、生态优美、人居幸福,又谓“黄金路”。

往昔的“旱腰带”,如今的“黄金路”,见证了新中国成立70年、尤其是改革开放以来,咸阳中部4县人民群众生产生活和社会发展的巨大变化。

不断攀升的人民福祉

从东向西一路行进,记者来到位于三原县北部的嵯峨山区,崎岖的山路,黄土,深沟,大塬,让人一下见识了“旱腰带”的自然条件。

我们要去的大盘村属于嵯峨镇,离县城有30公里,是三原县最西北的村子,也是三原原来最贫穷的地方。十多年前,记者曾到过这个地方,现在又是什么样子?

一进大盘村,就碰到村民正给苹果树浇水。

水,对于位于“旱腰带”地区的大盘村村民来说,是好日子的寄托。这里常年降雨量只有500多毫米,靠天吃饭。在这里长大的孩子们至今还记得小时候用水的情形,平时喂养牛、羊,都是用器具接雨水用。

2002年之前,大盘村95%的群众居住在沟壑中的窑洞里。由于居住分散,村内道路崎岖不平,群众出行十分困难。同时,水源短缺制约着当地经济发展,村民世代以粮食耕种为生,靠天吃饭,截至2002年全村人均纯收入仅有542元。村里年轻人都想方设法离开这个“穷山沟”。

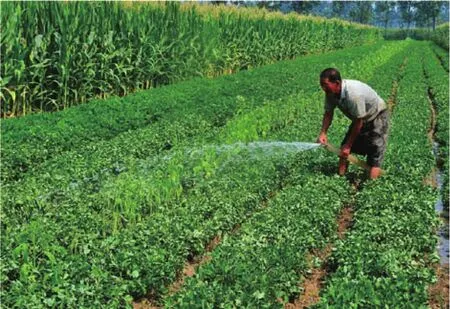

村民正在灌溉农田

自来水到户

如今的大盘村是由原来的大盘、小盘、官庄、杨家山4个自然村合并而成的。2018年国家《乡村振兴发展战略》中提出,对位于生存条件恶劣、生态环境脆弱、自然灾害频发等地区的村庄进行搬迁撤并。合并后的大盘村有21个村民小组,772户,2633人,耕地面积7904亩。“旱腰带”地区的饮水和灌溉用水一直以来都是大难题。在村头的地里,村委会主任姚新立接到水站工作人员的电话。他特别叮嘱要及时检查供水设施,给群众浇树提供方便。

听说水站正在蓄水,我们决定和姚新立一起下到沟里去看一看。走完了平整的柏油路,一条狭窄小路出现在我们面前,旁边的枣刺划着车身的吱吱声不时传来,小路紧贴的就是深沟,惊得记者手心全是汗。下到了沟底,我们并没有看到想象中的宏伟水站,在姚主任的指引下,我们才发现了脚下潺潺的流水,这就是给村里两千多村民供水的地方。据姚主任介绍,一个蓄水池能蓄400方水,两个总共是800方水,人畜饮水还是没有问题的。自来水抽一天能供大盘村人吃水三天,还能供群众喂养牲畜,灌溉果树。

最早的时候,村干部曾计划在村里打井,找来了勘测人员,费了很多工夫却没能打出水,最后才确定了从沟底取水的方案。嵯峨大盘人畜饮水工程是1993年5月开工建设,1994年2月竣工投入运行。当时建成以后,以清河支沟(北沟)地表水为水源,在沟底建立蓄水池,沿山崖铺设引水管,经过打压,水被从沟底引上800多米的塬顶,再经过两次打压后送到村民家中。

随着经济发展,原有水站满足不了人畜饮水需要。2014年,在县委统战部和政府相关部门的协助下,大盘村重新打了一口井。当时到沟底的路不通,村里重新修路,重新铺管道。为了让群众提前吃上自来水,工程队加班加点,最终提前一个多月建成水站。新的水站蓄水量比过去增多50%,由原来的3次加压变成2次加压,一次抽水时间缩短了1个多小时,灌溉面积增多了,也更省电,便于管理,群众的水费还下降了。村民兴奋地说,现在龙头一开水就哗哗流,从地里回来做饭,龙头一开,水桶一提,往锅里一倒,一会水就开了。

在水的问题解决后,大盘村人迎来了更多变化。2007年大盘村被列入了省扶贫开发重点村建设规划,国家扶贫开发的春风吹去了大盘人心头贫穷的阴霾。县上给村里投资扶贫资金30万元,修建了沙石路和水泥排水沟。同时大盘村还被三原县选定为整村搬迁示范村,第一期搬迁了66户,第二期搬迁50户,省市共为村里搬迁累计投入财政扶贫资金116万元。

2011年陕西省启动全省移民搬迁,用10年时间,把居住在中高山地、洪涝灾害易发地等生存环境恶劣的240万群众转移到安全、宜居、宜业的浅丘、川道。2018年,74岁的姚吾莲作为大盘村最后一批搬迁户搬离了土窑洞。她说,自家盖房的4万元钱都是国家扶贫资金,自己没花钱,以前做梦都没想到能住上这么明亮的新房。

2018年,大盘村到县城的公路修通了,村民说这是又多了一条“致富路”。

随着“旱腰带”地区建设的不断深入,人民福祉不断攀升。2017年,大盘村摘掉了贫困村帽子,年人均纯收入增长到6500元。在咸阳乡村振兴的大潮中,这个底子薄弱的山村表现算不上抢眼,但在建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽乡村道路上,他们一直在奔跑,而且会跑得越来越快,生活会变得越来越好!

近年来,三原县累计向北部“旱腰带”地区投入扶贫开发资金5380万元,建设扶贫重点村65个,移民搬迁870户4350人,建成移民新村24处,解决了2.9万人的饮水难,6.9万人的行路难,改善了5.8万亩耕地的灌溉难,并在扶贫重点村建成一批大葱、杂果、油菜制种和大棚蔬菜基地。

三原冯村水库

不断变美的“绿水青山”

从三原采访结束,记者继续向西行进,来到泾阳县城北20公里的麦秸沟,看看这个昔日荒山沟,是怎么成为闻名全国的休闲农业与乡村旅游示范点。

您可能想不到,在20年前这里还是一片荒山沟。据村民回忆,上世纪80年代,他们所在的龙源村背靠荒山,干旱缺水,靠天吃饭,因为水土流失严重,夏季暴雨过后,村里的农田常被山洪淹没。“荒山一下大暴雨,那泥石流下来一二尺的大疙瘩,就将土层冲卷下去了。”“泥石流淹没基本农田。豆子一淹就不见了,玉米淹了就只剩上半截了,地里面积了一尺厚的淤泥。”回忆起当时的场景村民们仍感慨万千。

而治理这片荒沟的人就是泾阳县龙泉公社文化旅游产业有限公司董事长刘炜。“这一块的土地给群众产生不了多少钱的效益,而且给群众带来非常大的灾难。”带着这份乡愁,带着改变家乡的信心,1997年,刘炜毅然辞去众人艳羡的教师工作,回到村里承包了1.27万亩的荒地,和同胞兄弟一起拉着架子车、带着工具开始植树造林。

泾阳县龙源村绿意盎然

吃住在破窑洞里,渴了喝沟里的水,饿了吃个馒头充饥。“上山的时候没有路,满山的荒沟沟、荒坡坡。架子车拉下来都是斜坡,我说你这咋弄呢?没有水没有电。住的那窑洞没有门。”“像这样下去就把人的身体搞垮了,我就把我的食堂关掉,就过来支持他的工作。”至今,刘炜的妻子师丽珍说起当年依然唏嘘不已。

“这鱼鳞坑,和油糕形一样,栽一棵树,下的雨全部盛在这里了。”正在和工人们植树的刘炜一边挖坑一边告诉记者。修反坡梯田能蓄水保土,而建鱼鳞坑种树可以有效防止水土流失,从根本上防治了旱涝灾害的发生。

“麦秸沟85%以上的荒地坡都在35°以上”,刘炜指着对面荒山上的一片绿树给记者介绍,“那是1998年3月种下的树,当时是一个黄土坡,我从其他地方调来好土,把坑挖到八十厘米来栽树。那个地方很陡,我弄了好多铁镢,扎在这里把人一绑,把水提上一个一个浇起来,现在已经长成9米多高的大树。”

“三月种树一片片、七月去看光杆杆”,在这旱塬上,要种活一棵树的难度比想象中要大得多。“要从山底下用架子车拉上水罐,拉到山上去以后一桶一桶地往下提。”村民梁海洋已经在麦秸沟植树20多年了,他告诉记者,“一棵树浇半桶水,还要节省节约,不能浪费水,在这里真的是给你吃馍都不给你喝水。”

“宁拆一座房,不挪一棵树”,“修一个鱼鳞坑,光挖坑的代价比平地上大六倍,浇一棵树是平原上浇十棵树的代价。”21年间,刘炜他们累计栽植了530万棵树,成活的只有320万棵,平均一年就要旱死10万棵树。

在旁人和家人眼里,刘炜在麦秸沟里种树,那就是在种“要钱树”。1998年,国家在麦秸沟开展了小流域综合治理,1999年,又提出“退耕还林、封山绿化、以粮代赈、个体承包”十六字的水土治理方针,给正在困境中的刘炜,注入了一针强心剂。

1999年,刘炜多方筹资,为龙源村打了一眼水井,“一般打个200米深的井花个15万元,水就很好,而我们要打五六百米深的井”。后来刘炜陆续打了11眼水井,“我给上面我这边打了7眼井,给底下打了5眼井,不仅我们村上,连邻村的灌溉我都给管了。”

在麦秸沟的葡萄园里,记者看到工人们正在给葡萄树滴灌,“我们用的是节水灌溉,一亩地的大灌用水可以灌十亩到十二亩的节水灌溉。”2008年,刘炜又给7个山头各修建了一个蓄水池。井里的水不断补给山顶的蓄水池,在自压状态下水顺着管道流向全沟。

龙泉公社

现代农业观光园

也是在1999年,刘炜被推选为龙源村党支部书记,他和村干部一起采取封育保护措施、生态修复的方法,在侧坡地种植防风固沙的侧柏保持水土,在平整地种植杏树、葡萄、樱桃等作物,实现经济效益最大化。山绿了,变美了,8000多亩的生态林,近7000亩的葡萄、桃、樱桃等经济作物林,让麦秸沟和龙源村大变样。龙源村村民刘保乾告诉记者,环境、吃水、道路、收入都有保证了,村民的日子越来越红火,现在村里有做生意的、有打工的、有搞运输的,都百花齐放了。

“近五年来麦秸沟小流域修护治理面积、水土保持面积达到9 9%,森林覆盖率达到9 5%以上。”谈起荒沟到绿沟的转变,泾阳县水土保持工作站副站长牛高赞不绝口,“麦秸沟小流域被国家评为水土保持示范园,对旱腰带治理起到了带动和示范作用。”

2012年党的十八大提出要把生态文明建设放在突出位置,刘炜紧跟形势,搞起了生态农业,麦秸沟迎来了第二次变化。2015年依托麦秸沟的青山绿水,发展乡村旅游,构建由民俗餐饮、文化展示、温泉养生、生态家园、休闲娱乐、时令杂果采摘、花卉展示八大板块组成的龙泉公社现代农业观光园。

21年间,麦秸沟从荒沟、绿沟演变到现在的金沟,龙源村的群众从靠天吃饭,到现在自觉守住绿水青山,刘炜从开荒种树、走绿色可持续发展之路,再到走上乡村振兴之路。这每一步都是农业农村变化发展的缩影。正如党的十九大报告中所说,必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境。走绿色可持续发展的道路,努力实现百姓富和生态美的统一,使更多乡村既有“金山银山”的内涵,又有“绿水青山”的颜值。

唐昭陵陵山风光

不断延伸的致富路

记者继续西行,转战来到礼泉县北部山区。近年来,礼泉县把建设“四好”公路作为实施乡村振兴战略的重要抓手,全县农村公路布局发生了巨大变化,尤其是在“旱腰带”地区修建的一条条便捷畅通的乡村道路,打通了长期困扰群众生活生产的交通“瓶颈”,成为助推“旱腰带”地区经济腾飞的强大引擎。

东坪村位于咸阳市“旱腰带”地区,是远近闻名的贫困村。由于村子坐落在通往昭陵陵山的旅游路附近,过往游客较多,2007年,在政府的倡导下,农户开始发展农家乐,为游客提供餐饮服务。但由于通往村子的道路是坑洼不平的土路,游客很少光顾,生意并不景气,尝试发展农家乐的农户只有10户。2009年,县上为东坪村修通了三条通村公路,家家户户门前都铺上了水泥路,这让不温不火的东坪村农家乐一下子成了远近闻名的香饽饽。礼泉县烟霞镇东坪村党支部书记杨发展介绍说,近两年沿通村路的群众陆陆续续地把农家乐开起来了,这一下子村上农家乐的户数就增加到了40多户。

近几年,像东坪村这样因 “路通民富”的村子在礼泉县逐年增加,县里为“旱腰带”地区新修的农村公路不断延伸,成为沿线群众纷纷称赞的新鲜事。然而就在十多年前,这里的交通底子很差,整个“旱腰带”地区,只有两条南北纵向交通干道,没有横向公路。礼泉县有着丰富的文物旅游和乡村旅游资源,因为交通不畅,群众出行很不方便,果品外运更是困难,县里的特色资源优势难以转变成经济优势。把道路修到家门口,一直是群众热切期盼的梦想。

从2012年起,礼泉县的乡村道路建设就开始驶上了快车道。礼泉县交通运输局副局长杨俊亭介绍说:近两年,县上增加建设了五条公路,使北部山区的整个路网基本得以贯通,纵向出现了三条公路,横向也是三条,整个北部山区路网基本形成。

为了把好事办好办实,不留遗憾,让每一条乡村道路深深嵌入“旱腰带”地区,长期优质地服务群众,成为一条条推动乡村振兴战略的“金腰带”,礼泉县把村、乡、县三级道路分别提升了一个档次来修。礼泉县交通运输局局长刘建新告诉记者,县上根据当地的地形地貌和实际状况,确定了把村道当做乡道的标准来修,把乡道当做县道的标准来修,把县道当做国省道的标准来修。

礼泉雪花梨

烟昭路按规划是一条乡级公路。烟昭路从袁家村北上向西,一直通向礼泉县到叱干镇的主干线上,与西兰路、阡礼路、117省道、关中环线连成一圈,是一条非常有潜力的四季旅游观光线路。在现场,记者看到,按照县道的标准来修建这条路,把本来宽6.5米的乡道,加宽到7.5米,而且采用混凝土浇筑,路基采用二灰碎石铺设。刘建新局长告诉我们,高于国家标准修建烟昭路,主要考虑的是以后的一个经济发展。礼泉是一个果品大县,来往的车辆比较多,过去因为路不好外运果品的货运车辆都无法通行。随着现在社会的不断进步,农民的收入越来越高,家家户户都有私家车,如果修建3.5到4米的路宽显然和经济发展和社会的进步不相协调,所以说县上提高了这个标准。

贞观大道全长30多公里,连接关中环线和唐昭陵,可以解决“旱腰带”地区三个乡镇近20万人的通行问题。初夏季节,驱车行驶在这条乡间道路上,两侧绿树成荫,风景如画,道路规划整齐划一。高标准的施工,使这条路成为“旱腰带”地区的景观样板路。据了解,这种标准化的示范公路在礼泉县“旱腰带”地区随处可见,得益于礼泉县在公路建设中的“建创结合、一次到位”的思路。在公路建设中,县交通局将公路修建与文明示范路的创建、改善乡村环境、发展经济通盘考虑,在高标准修建公路的同时,路面的绿化平台、标志标线、安保设施等一次性设置也会一次到位,使每条道路成为“三季有花、四季常青”的景观长廊和高标准示范路,成为沿线群众放松身心、休闲散步的景观路。

公路修到了家门口,给群众带来了摸得着、看得见的实惠。一条条宽阔的乡村公路,将“旱腰带”地区一个个偏僻的乡村连接起来,打通了困扰群众多年的交通瓶颈,给广大农村带来了翻天覆地的变化,一些偏僻山村独特的优势资源也得到了很好的发掘,以往连想都不敢想的扶贫产业项目也主动找上了门。

四通八达的道路,就像打开了一道道围墙,迅速拉近了偏僻乡村与外界之间的联系,为“旱腰带”地区农民的发家致富插上了腾飞的翅膀。农民在家门口就能方便快捷的销售自己的农产品,发展以往不可能发展的产业,也迅速带动了“旱腰带”上的物流业的发展,群众足不出户,就能实现与外界商品的互通有无。

目前,在礼泉县的广大农村,尤其是“旱腰带”地区,形成了县、镇、村全覆盖的三级农村物流网络服务体系,打通了服务“三农”“最后一公里”的物流瓶颈。刘建新局长感慨地对记者说,按照县上的交通规划,他们在全县境内提出了一个很普通的要求和理念,就是任何一个村民在自己家中出自己家门三分钟就可以走上乡道,五分钟就可以走上县道,半个小时就可以走到礼泉县城,或者咸阳西安,打造半小时经济圈。

在“旱腰带”地区,礼泉县先后投资10亿多元,新建改建县乡公路400余公里,村组公路260公里。仅2016年一年时间就投入资金5.8亿元,建成县乡公路11条,里程达256公里,创造了礼泉县交通发展史上年度投资规模最大、里程最长、速度最快的三个第一。2017年礼泉县被交通运输部确定为首批全国“四好农村路”示范县区之一。

通往昭陵景区的烟昭路

礼泉泾阳界至乾县界扶贫旅游公路

结语

据统计,2016-2018年,咸阳市“旱腰带”地区公路改造30条347.8公里,完成投资7.09亿元,“旱腰带”上200多公里的东西大通道也正在规划启动。完善的乡村交通路网,宽阔优美的乡间大道,方便快捷的出行方式,公路建设助力“旱腰带”地区产业发展、民生改善的综合效益得到了充分发挥。一条条民生路、扶贫路、产业路的建成,让农民群众有了幸福感和获得感。

我们相信,在咸阳市广大农村尤其是“旱腰带”地区,随着越来越多乡村道路的相继建成,乡村振兴得以实现,生态环境得以改善,人民幸福指数得以提高,“旱腰带”地区200多公里的东西大通道,不仅见证着社会的发展和群众生活的变迁,更是见证着新中国成立70年来的飞速发展。