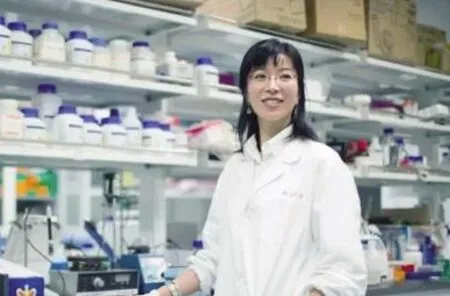

胡海岚为3.2 亿抑郁症患者带来福音的女科学家

提起女科学家,大家想象中的她们是什么样子?表情严肃,沉稳高冷?最近,就有这么一位中国女科学家,斩获国际大奖,连《人民日报》都发文称赞她是“实力、颜值双爆表”。这位女科学家就是胡海岚。

2019 年7 月15 日15 时,国际脑研究组织凯默理基金会评奖委员会公布了第12 届“凯默理奖”的获奖者。凯默理奖就相当于是脑研究领域的诺贝尔奖,来自中国浙江大学医学院神经科学研究中心的胡海岚教授成为该奖自1998 年设立以来,首位获奖的亚洲人!胡海岚教授能够斩获该奖,是因为她在揭示抑郁症的成因方面,取得了突破性的研究成果。

胡海岚,1974 年生,从小学到高中,就一直是年级里的学霸。1992 年,她获得了全国中学生物理奥林匹克竞赛的一等奖,被提前保送进了北大生物系。北大毕业后,考取美国加州大学伯克利分校,在科里·古德曼博士的指导下,于2002 年获得了生物学博士学位。她在2003年至2008 年,她在弗吉尼亚大学的一个生物实验室和冷泉港实验室做博士后研究,并在世界顶级学术期刊《自然》和《科学》发表了多篇很有分量的论文。2008 年,她回到国内,进中科院神经科学研究所,并担任神经环路与行为可塑性研究组组长,博士生导师。2015 年获“中国青年女科学家奖”,之后,加入了浙大神经科学研究中心做研究员。

01

胡海岚所从事的神经生物学是研究大脑的科学,在她看来,大脑是自然界中最神秘、最复杂的结构之一。21 世纪是生物学的世纪,更是脑科学的世纪。这个领域不仅有太多的挑战,更有太多的未知。

成功的经历会带来更多成功吗?可能很多人有这样的疑问。在很多情况下,不管是自然界的动物还是人类,在战胜一些较弱的对手后,再与更强的竞争者较量,胜算将比直接面对强敌要大得多,这就是神经科学家所说的“胜利者效应”。那是什么决定着“胜利者效应”的出现?其背后的脑机制又是怎样的?

2017 年,胡海岚通过研究,第一次揭开了这个谜团的一角——她用实验的方法,证明了:成功,是成功之母!实验中,她把两只小黑鼠放在一个管子里,在领地意识的支配下,两只小黑鼠会不停地推挤对方,一争高下。经过一番较量,被她称为“豆豆”的小黑鼠败下阵来。但胡海岚和她的课题组通过观察发现:当两只小鼠在进行推挤时,大脑前额叶皮层细胞的活动会有明显的增加。而且,前额叶皮层细胞活跃度高的小鼠,会赢得胜利。

胡海岚有了一个大胆的猜测,为证实自己的想法,她利用药理遗传学和光遗传学技术,对“豆豆”的前额叶皮层细胞进行了一番“强化”。然后又把“豆豆”放回到管子里,戏剧性的一幕发生了:原来实力较弱的“豆豆”,竟变得凶猛异常,三下五除二,就把原来实力较强的那只小鼠推出了管子。胡海岚继续对“豆豆”的前额叶皮层细胞进行“强化”,并找来多只实力更强的小鼠与“豆豆”竞争。结果,“豆豆”依然能不断地战胜比自己强大的对手,且在经历了6 次胜利之后,曾经孱弱的“豆豆”,就算取消外部的刺激,也会勇敢地挑战地位更高的老鼠,并成为了常胜将军。胡海岚的团队由此发现了“胜利者效应”背后的科学机制,通过动物实验,第一次阐释了“强者更强”的神经科学原理。首次证明了“强者更强”与大脑密切相关!

激动之余,胡海岚又有了新的想法,这种“胜利者效应”是否具有多向性?为验证猜测,她又设计了一个热源争夺战的实验:在一个冰冷的方形盒子中,放进四只小鼠,让它们对位于盒子角落的温暖地带展开竞争。结果,被刺激过大脑的“豆豆”,又获得了胜利。这个实验结果证实了胡海岚的猜测,“胜利者效应”是具有迁移效果的!如果换到人身上,比如说某人原本学习就很厉害,那么这种胜利的感觉,也会迁移到生活的其他方面,让他学画画、或是做设计什么的,也会表现得很强。

这是一个伟大的发现,正如胡海岚在接受采访时所说,“通过在相对简单的比赛中,获得成功的经历,将有助于重塑相关的脑环路(通俗地说,就是能增强自信心),从而提高在更困难比赛中获胜的可能。”这次试验后,胡海岚就想,既然通过刺激大脑皮层,可以影响动物的生活行为,那么是否能应用这种方法治疗大脑疾病呢?在研究过程中,她把逐渐把目标锁定在了抑郁症上。

02

抑郁症,是威胁人类健康的杀手之一,全球发病率达百分之十一,抑郁症致残率为百分之十八,已经超过了癌症和心脏病。曾经遭受抑郁症折磨的英国前首相丘吉尔曾把抑郁症比作:一条一有机会就咬住他不放的黑狗。而一直研究生物神经学的胡海岚,希望能驯服抑郁这条“黑狗”,为世界人民身心健康,贡献一份自己的力量。据世卫组织统计,全球抑郁症患者多达3.5 亿人,每年因抑郁症自杀人数高达100 万。而中国是抑郁症大国,2017 年数据显示,患者人数已达9000 万,就医率却不足百分之十。

胡海岚团队决定在“胜利者效应”的实验基础上,着手解决这个难题。目前抑郁症患者只能凭药物抵抗抑郁症。但是目前这些抗抑郁药物效用低,服药几周后才有效果,且仅对百分之二三十的患者有效。这次,胡海岚团队的实验对象是几只得了抑郁症的小鼠。那如何判断小鼠抑郁呢?1.正常小鼠都喜欢甜品,但它们在喝了糖水和吃甜品后,都不会表现出开心和兴奋;2.把它们放到水里,它们连挣扎都不挣扎,很快就会放弃求生,“咕咚”一下沉下去。

如果能找到这些“负情绪”是如何控制人的,就能揪出了“抑郁”的真凶!胡海岚团队发现:抑郁小鼠的外侧缰核神经元自发簇状放电活动都明显要高于正常的小鼠。而利用光遗传技术,让正常小鼠的外侧缰核簇状放电频率加快到一定程度,就能让正常小鼠变抑郁。

这一发现的意义在于将人类关于抑郁症发病机理的认知向前推进了一大步,这就等于是为新型抗抑郁药物的研发找到了方向。那么,在接下来的研究中,只要能发明出一种可以阻止外侧缰核神经元簇状放电的药物,抑郁症就可以被治愈了。胡海岚说:“虽然药物研发的道路很漫长,但是我们已经看见了曙光,并且迈出了第一步。”这对于全球上亿抑郁症患者来说,绝对是个福音。