我国文物建筑受列车微振动影响研究现况及关键问题分析

马 蒙,刘维宁

(北京交通大学 土木建筑工程学院,北京 100044)

随着城市轨道交通的大规模建设,列车运行引起的环境振动成为国内外学者们近年来持续关注的问题。其中,微振动对古建筑、有价值的文物建筑造成的影响及其预测和控制成为该领域一个研究重点和难点。我国对文物建筑微振动控制研究始于上世纪80年代末,对焦枝铁路复线建设中隧道施工爆破震动、列车运行振动等环境问题开展的研究[1]。周家汉[2]通过测试既有铁路列车振动传播规律和“比例距离”预测京沪高速列车振动,以确保高速列车振动环境下苏州虎丘塔的安全。贾颖绚等[3]研究了北京站-北京西站直径线对沿线三处文物保护单位振动影响。针对西安地铁运行对沿线古建筑振动影响,文献[4-7] 开展了系统的测试、预测及控制研究。根据对国家文物局官网公示的统计,近10年来对北京、南京、合肥、广州、乌鲁木齐、南昌、郑州、西安等城市轨道交通建设涉及文物保护方案的批复中,几乎都涉及到列车运行振动影响、预测及控制问题。由此可见,目前列车振动问题已受到文物保护工作者的高度重视,该问题能否被恰当解决已成为某些城市制约轨道交通建设的瓶颈因素,正确处理振动环境下文物保护和轨道交通建设之间的矛盾显得尤为必要。

1 文物建筑防交通振动研究进展

1.1 控制标准

文物建筑的损坏包括结构性破坏和建筑性损伤2个层次。结构破坏与结构安全性直接相关,包括建筑承重构件的破坏,可引发结构整体或局部坍塌、破坏的损伤;而建筑损伤与建筑完整性直接相关,通常不会对结构安全造成影响,但可能出现墙体开裂等影响建筑美观和使用的损伤。

速度峰值是常见的作为建筑结构振动控制标准的物理量。通常认为当速度峰值小于10 mm/s时,是可以满足普通结构安全性要求的,而对于古旧建筑,限值会更严一些。例如,德国标准中给出“对振动特别敏感的建筑物和具有一定保护等级的历史性古建筑物”在1 Hz~100 Hz内非连续性振动限值为3 mm/s~10 mm/s[8];瑞士标准中给出:对古旧建筑防交通振动的限值为3 mm/s~5 mm/s,对于处于大流量交通环境下维修不良的古建筑可进一步将限值提高至2 mm/s[9]。我国学者杨先健等较早研究古建筑振动标准,根据地基土剪切波速、文物保护级别等因素给出古建筑振动标准的建议值约为1.8 mm/s[10],1988年颁布的行业标准《机械工业环境保护设计规定》部分采纳了上述建议,给出有严重开裂及风蚀的古建筑允许振动值为1.8 mm/s~3.0 mm/s[11]。国标GB/T50452-2008首次考虑了建筑完整性要求给出的振动限值介于0.10 mm/s~0.75 mm/s[12]。国标GB50868-2013针对未核定为文物保护单位的不可移动且具有历史、艺术、科学价值,需要保护的古建筑、遗址、墓葬、石窟寺、石刻、壁画、近现代史迹和代表性建筑等,给出的建筑顶层振动限值为2.5 mm/s、建筑基础处振动限值为1.0 mm/s~3.0 mm/s[13]。至此,基本形成了涵盖我国各类文物建筑的振动标准体系。

1.2 研究方法及控制措施

我国针对古建筑防列车振动影响的研究是伴随着预测评价技术与理念的发展、控制措施技术发展进行的。早期的基于测试的研究[1-2]尽管没有系统考虑文物建筑本身的自振特性,但直接基于实测的评价预测在振动量级判别上仍具有极高的可行性。随着计算机的普及,有限元技术逐渐广泛用于古建筑微振动预测中。其中,地层-结构模型经历了从二维简化分析[14]至复杂三维分析[6,15]的发展过程。另一方面,测试研究在评价古建筑现况振动和结构动力特性中起到了积极的作用[7,16],并用于对模型的验证与校核[5,17],提高了数值预测精度。然而从交通振动影响研究角度来看,目前国内针对文物建筑自身振动特性和承受振动大小的能力(即“承振能力”)的研究仍相对薄弱,体现在:其一,榫卯节点动力特性合理模拟方法研究较少;其二,微振动预测准确性评价方法研究较少;其三,除弹性波速外,其余古建筑无损检测方法未能广泛引入到古建筑动力特性现况及承振能力评价中。

轨道交通振动控制包括振源减振、传播路径隔振和敏感目标隔振3方面。当不具备线路变更条件时,国内目前大多采用设计浮置板轨道的振源减振措施来解决振动对古建筑影响问题。从降低古建筑振动敏感度角度分析,实现环境振动控制可采用降低振动激扰强度和提高振动敏感目标承振能力2类手段[18],并应树立综合减振的理念。以西安地铁通过钟楼案例为例,综合采用了优化线路、降低车速、设计浮置板轨道等多种降低激扰强度的方式,采用加强对钟楼结构的养护维修等提高承振能力的手段,并在钟楼周边施加隔离排桩,既可加固地基、提高钟楼承振能力,也能在一定程度上降低路面交通振动。

1.3 存在的问题

在古建筑防交通微振动方面,尽管我国从保护意识、研究方法、控制措施等多方面都取得了长足的进步,但交通微振动控制归根到底只是文物建筑保护中的一个环节,如果仅将其视作是一类技术问题,而忽略了保护文物建筑这一最基本出发点,有时则会出现本末倒置的情况。近年来,一些城市在地铁线路规划、建设施工、环境影响评价等环节上,一方面过度强调古建筑微振动控制,另一方面却仍有大量的文物建筑因工程建设遭到不同程度破坏。综合媒体报道可知,广州黄家祠、天津杨以德旧居和DD大楼旧址等文物建筑均因地铁建设而发生破坏或拆除。

与之形成鲜明对比的是,大批列入文物保护单位名录的建筑,即使是近年来重建的、或根本不需要考虑建筑完整性破坏而进行微振动控制的文物建筑,当地铁设计从其附近通过时也投入大量精力进行所谓的微振动预测和研究,并大量采用浮置板轨道,造成巨大的人力财力的投入和浪费。一方面,如何在工程建设中保护有价值的文物建筑免遭破坏,需要对现行文物法规完善和对工程建设加以规范;另一方面,如何正确理解和合理处理交通微振动引起的文物保护问题,则是摆在工程技术人员和文物保护学者面前的课题。

2 振动控制在文物建筑保护中的地位

无论是文物建筑保护的自身需求,还是人们对文物保护认识的过程,都体现着文物保护具有不同层次的要求。

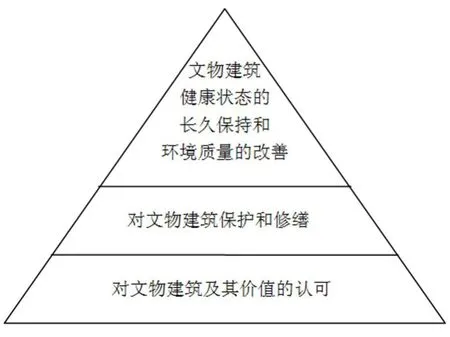

从国际文物保护文件的发展历程来看,1931年的《雅典宪章》中强调了在城市发展过程中,对有价值的古建筑应妥善保存不能加以破坏;1964年的《威尼斯宪章》确立了建筑遗产保护的理念和修复原则,并被国际上广为接受;2005年的《西安宣言》进一步强调了对历史建筑、古遗址的环境变化必须加以保护,包括视野、空气污染、噪声等。通过上述分析,本文进一步提出文物建筑的保护至少可以分为3个递进的层次(图1)。

图1 文物建筑保护层次“金字塔”

首先是对文物建筑及其价值的认可,这是保存文物建筑不被拆除的前提,也是文物保护的基础。这种认可不但要体现在法律法规层面,更与一个国家、社会的公众认知水平有关。只有不可移动文物自身的存在保留,才谈得上修缮的理念与方法。其次,是对文物建筑的保护和修缮,这是确保文物建筑自身及其能持续存留的基础。最后,是文物建筑健康状态的长久保持和环境质量的改善,这是对文物保护的最高要求。这一点一方面体现在文物建筑与周边建筑环境、文化环境的协调和可持续发展,避免文化历史信息的消亡和文物价值的平庸化;另一方面则体现在文物建筑防止空气湿度、酸碱性、噪声振动等自然及人为因素引起的环境改变。后者是上世纪70年代后,环境问题为学者关注后所逐渐被认识和提出的对文物长久保存和可持续发展的更高层次的要求。

不难看出,交通微振动保护处于文物建筑保护“金字塔”的顶层,属于文物保护的最高层次要求。只有满足了前两个层次的保护需求,才具备讨论最高层次保护的基础。城市区域内古建筑由于保护措施得当、保护经费相对充足、社会监督力度大等因素,基本上实现了前两个保护层次的要求,因此一定程度上具备了讨论第三个层次的基础。对于新建城市轨道交通线路,当有可能改变文物建筑环境时,需要重新评估各级保护层次的要求。目前部分城市在同一条新建轨道交通线路中,对待不同文物出现截然不同的态度:部分建筑在第三个层次上予以保护,而另一部分建筑却对第一个层次的价值予以否认,并实施拆除或所谓的“迁建”、“重建”等。应对上述问题,固然需要立法的完善,而在技术层面上,更应建设一套完备的工程建设文物风险评价系统,在法律和技术规范上对文物建筑加以保护。

在具备前两个保护层次的基础后,是否有必要对所有文物建筑进行微振动保护,是否对所有文物建筑进行相同力度的微振动保护,这便涉及到从振动控制角度给出文物建筑保护范围和等级界定。

3 需要进行交通微振动控制文物建筑范围及等级界定

3.1 既有微振动研究对文物建筑范围和等级划分的考虑因素

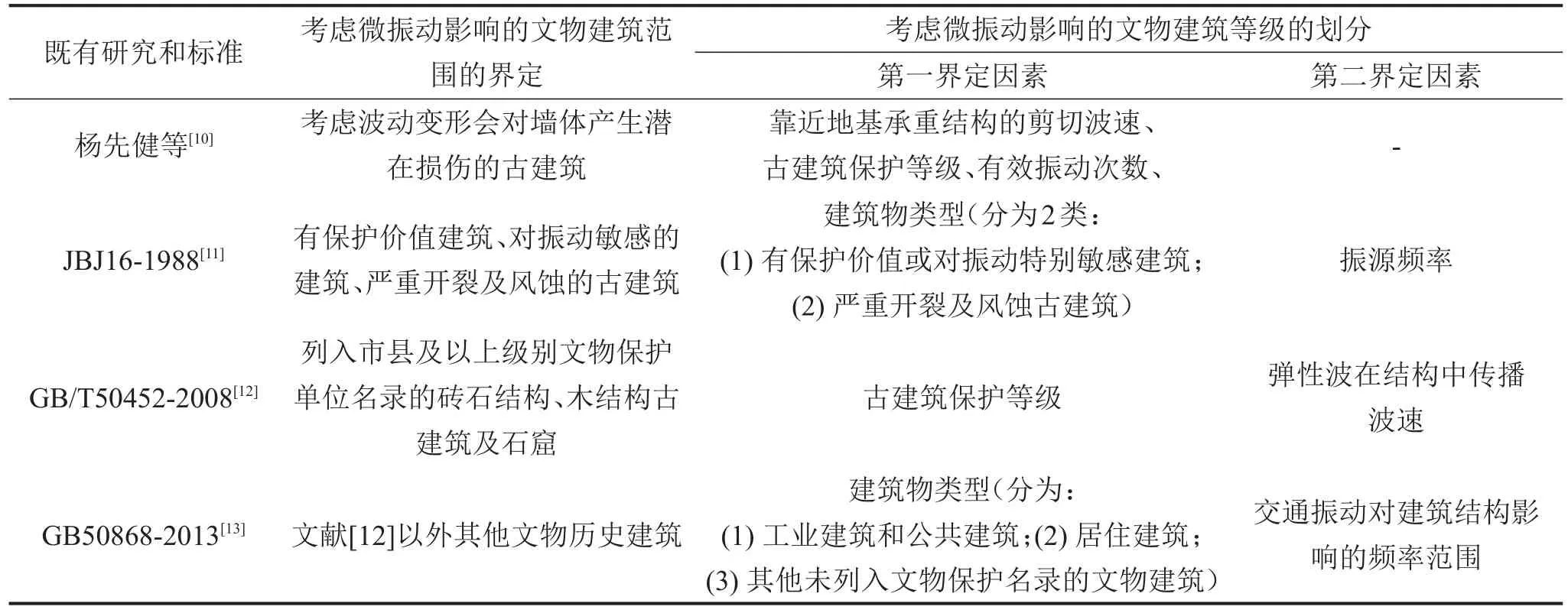

表1总结了国内既有研究中对考虑微振动文物建筑范围和等级的界定。分析可以发现,文献[10] 和[11] 对考虑微振动建筑的界定范围为:对振动敏感的有价值建筑或会受到振动潜在影响的文物建筑;而文献[12] 和[13] 的考虑范围则涵盖了所有古建筑和历史建筑。

表1总结的研究中涉及4类确定振动限值的影响因素:

(1)建筑物类型。将建筑结构振动按不同类型从宏观上进行划分,这种划分综合考虑了建筑重要性程度、建筑对振动敏感程度等因素。这也是被德国、英国、瑞士、美国标准所采用因素。

(2)地基和结构中的弹性波速。这两者是与建筑结构承振能力密切相关的影响因素,能较客观地反映了既有建筑结构的脆弱性程度和在同等振动激励下结构安全性和完整性退化的可能性大小。

(3)振源频率或对建筑激扰频率。这可以看作是建筑物产生共振的可能性,是对振动标准的一种修正因素。通常,结构自振频率较低,因此当振源频率或建筑接受到的激扰频率较高时,可以对振动标准加以放宽。这种做法也是德国、英国、荷兰、瑞典等国家标准中的普遍做法。

(4)古建筑保护等级。这是颇具中国特色的考虑因素。根据我国《文物保护法》的规定,对于不可移动文物设立国家级、省级和市县级文物保护单位。对文物建筑实施这一等级划分一定程度上反映了它们的重要性程度、稀有程度以及如果出现损伤产生的社会舆论大小等因素。但与上述3类影响因素相比,该类因素更偏重于社会意义而非技术意义。

表1 文物建筑微振动保护的考虑因素

3.2 交通微振动对文物建筑价值的影响

就所有建筑结构而言,其破坏包括结构破坏和建筑损伤两个层次。结构破坏与建筑安全性相对应,是一切结构都应避免的;而建筑损伤与建筑完整性相对应,完整性缺失如果直接影响到文物建筑的价值则应避免。

大量的研究表明,振动速度在10 mm/s以下时,不会构成对一般建筑结构的安全性影响;对于有特殊价值的历史建筑,国外研究和标准的制定表明,当振动速度控制在2 mm/s~3 mm/s以下时,建筑结构的安全性也可以得到有效保障。我国国标[12]中古建筑振动控制限值的制定是基于古建筑完整性给出的[19]。对北京地铁环境影响测试的统计表明:地铁引起的地面振动和建筑物振动不会超过1 mm/s[18],也即是说,对“地铁振动影响文物建筑”这一命题的研究,是在考虑建筑完整性层面上进行的。因此,从防列车振动角度来看,文物建筑容许振动限值的确定应在确保建筑完整性层面上,考虑分析振动产生破坏对文物价值的影响程度。

根据对《文物保护法》的解读,文物价值至少包括历史价值、科学价值和艺术价值等3个方面。换言之,对一个不可移动文物系统而言,如果自然因素和人为因素引起的文物改变不影响上述3个价值的缺失,则可以认为文物建筑的价值没有受到影响。以振动引起微裂缝扩展这一影响为例,如果裂缝是出现在有价值的壁画、泥塑、彩绘上时,毫无疑问建筑的艺术价值和科学价值等会受到直接影响。若建筑木构件、砖石构件出现裂缝或损伤,则应根据这些构件的特殊性、做工和稀有程度对其损坏风险加以估计。但值得注意的是,不同文物建筑所承载的价值是有所侧重的。某些遗址类和近现代建筑所承载的价值侧重于历史价值,这些价值主要依赖文物建筑存在的宏观意义,与建筑结构本身的细微退化关系较小;而某些代表性古建筑(如砖石古塔、早期木构建筑、重要壁画、有文字信息图案信息的遗存建筑构件等),其价值则依赖于建筑营造的历史性、科学性和艺术性等,这些建筑构件和元素的微观变化直接影响其价值和信息的缺失。这两者间,微振动显然对前一类建筑影响较小,而对后一类建筑影响较大。

3.3 文物建筑微振动控制等级的合理划分

当受微振动影响的文物建筑范围确定后,对微振动控制等级的合理划分重点是确定建筑物承振能力等级,同时兼顾其他因素。如3.1小节所述,既有研究中,承振能力的确定主要依赖于对弹性波在结构中传播速度加以检测。无损检测手段是更好地了解结构健康状况、评估其性能的最佳手段,也是划分微振动控制等级的合理依据。

除此之外,另2类影响因素可以作为控制等级划分的修正因素。其一为频率信息;其二是文物建筑的价值。通过3.2小节分析可知,不同文物建筑类型具有不同的微振动敏感性,而文物建筑的微振动敏感性并不完全等同于古建筑保护等级,采用文物保护等级作为微振动控制等级划分的直接依据是不合适的,这是因为:

(1)文物保护等级的划定既包含了宏观元素的价值,也包含了微观元素的价值,前者对微振动是不敏感的;

(2)文物保护等级的划定是动态的,区县级、省市级和国家级文物保护单位通常是逐级递报的,而文物建筑的承振能力短时间内相对稳定,利用短期内可变指标评价稳定变量是不合适的;

(3)由于中国传统古建筑群落在平面布局上有其特殊价值,为维持建筑群落的整体价值,部分毁坏的建筑个体容许重建并同样受全国重点文物保护单位划定保护范围所保护。重建建筑的微振动敏感性则大大降低,需要有区别地对待。

由此可见,文物建筑价值对微振动的敏感性是与振动控制等级直接相关的影响因素,这一因素只是古建筑保护等级中很细微的一个环节,需要将这一因素从古建筑保护等级中剥离出来。

4 文物维护和修缮对承振能力的影响

文物建筑的承振能力不是一成不变的。在自然因素和人为因素影响下,构件损坏、疲劳极限降低等都会引起承振能力的下降。而对文物建筑的维护和修缮对承振能力有着积极的影响。

图2为文物建筑承振能力随时间降低示意图。

图2 文物建筑承振能力降低示意图

没有突发性自然灾害或人为影响时,建筑的承振能力在很长一段时间内缓慢降低,这一过程通常不会出现与建筑安全性相关的结构性损伤,但有可能出现与建筑完整性相关的损伤。当完整性损伤累积到一定程度时,会发生向结构性损伤转化的趋势。这一趋势通常会有足够的先期征兆,但一旦累积达到结构性损伤的阈值后,会直接威胁建筑安全,其承振能力也急速降低。如果建筑长期处在振动环境下,有可能出现疲劳积累,引发结构性损伤提前发生,即承振能力下降曲线的拐点提前,或急速下降段斜率增大。当不考虑维护加固因素时,合理承振能力的确定应该大于曲线拐点时间对应的承振能力。为了避免振动对建筑影响,则需要振动环境下曲线与自然状态下曲线的缓慢下降段尽可能重合,从而给出的振动标准也非常严格。

而文物建筑通常都会在曲线出现拐点之前选择恰当的维护时机进行加固。如图3所示。

图3 维护加固对文物建筑承振能力的影响

完成加固后,可以瞬时提高建筑结构的承振能力,之后曲线在新的承振能力峰值点进行新一轮的衰减。如果维护加固能定期进行,则承振能力曲线不应该降低至拐点。当考虑上述因素后,则可以在维护周期范围内确定合理的承振能力。

对文物建筑的科学修复是文物保护重要环节。西方保存石构建筑残缺、残败状态的保护方法并不适用于我国传统木构建筑。罗哲文先生就文物保护与修缮问题发表了一系列文章[20-22],对廓清我国文物界在古建修缮问题上的争论、奠定中国特色古建筑保护修缮理论起到了重要的作用。之后形成的《曲阜宣言》[23]中指出:对于损坏了的文物古建筑,只要按照原形制、原材料、原结构、原工艺进行认真修复、科学复原,依然具有科学价值、艺术价值和历史价值。而在修复过程中,尽管任何一种修复措施都会不同程度造成保护对象信息的损伤、破碎和丢失,但如果损伤、破碎和丢失的只是次要的、价值一般的信息,而通过修复恢复再现的信息则是重要的、值得突出的、在他处难以获得的,这样的修复是值得做的、应该做的[24]。根据日本的古建维修经验,木结构建筑在通常的保护措施下,很难保存250年以上,在自然气温中,即使其他条件都很理想,30年看来也是一个极限[25]。古建筑的定期维修和保养是客观存在的事实,因此承振能力在此过程中的恢复也应得到客观认可。实施文物建筑微振动保护,应充分理解、借鉴我国古建筑保护和修缮的既有理论成果,建立科学的文物建筑损伤与振动强度的关系,并应充分考虑建筑维护和修缮对承振能力的积极影响,由此制定合理可行的容许振动标准。

5 不同交通振源对文物建筑影响比较

城市区域文物建筑除可能受到临近轨道交通振动影响外,临近路面交通车辆振动影响亦不能忽视。通常人们会认为,地铁引起的振动较路面交通大。然而,近年来国内对比测试研究结果却与之相反。

图4为钟楼台基顶部监测的全天候环境振动速度时程曲线。

图4 西安钟楼台基环境振动监测结果[28]

地铁列车在钟楼区段停运时间约为晚11:40至次日晨6:30,但监测并未在上述停运和起运时间点观察到有明显的振动增加趋势;相反,振动增加趋势与路面交通车流密切相关,晨6:30之前的车辆早高峰引起振动增加体现得尤为明显。当然,上述结果与地铁采用了浮置板轨道减振和降速运行有关。文献[26] 的测试结果表明:无论采用非减振的普通无砟轨道还是浮置板轨道,在距离地铁隧道中心线一定范围内,公交车引起的振动影响要强于地铁列车。意大利曾为保护历史遗址免受路面交通振动影响,在公路上制作了橡胶轴支撑的混凝土格栅,但测试表明,该措施无论在时域还是频域上都没有起到很好的隔振作用[27]。

由此可见,由于地铁振动的可控性以及路面交通振动的激励频率更有可能与文物建筑固有频率重叠,因此文物建筑微振动控制不能忽视路面交通振动影响。

6 结论与展望

(1)微振动控制是文物建筑保护的最高层次要求,只有满足基本层次保护的文物建筑才谈得上微振动保护。微振动控制应隶属于整个城市交通建设运营周期内对文物建筑的保护工作。建议建设一套完备的工程建设文物风险评价系统,统筹规划城市交通建设运营周期内的文物建筑保护问题。

(2)振动对文物建筑的影响包括安全性和完整性两个层次。城市轨道交通振动不足以直接引发与安全性相关的结构破坏;而需要考虑与建筑完整性相关的建筑损伤并非适用于所有文物建筑,只有当建筑构件完整性损坏造成重要文物价值损伤和信息缺失时,才有必要进行完整性层次的微振动控制。

(3)文物建筑容许振动标准应选取与承振能力直接相关的评价指标作为主要考虑因素,同时兼顾频率因素和与建筑完整性直接相关文物价值信息。建议建立考虑文物建筑价值对微振动敏感性的评价方式,同时兼顾古建筑保护等级。

(4)维修对提高建筑承振能力起到积极的作用。应当充分认识到维护修缮对我国传统木构建筑的重要性,振动标准的制定应与文物修缮周期结合起来。

(5)相比较地铁振动,路面交通振动对文物建筑影响更大、控制难度更高。文物建筑微振动控制不能单纯强调轨道交通的减振措施,更要与减少路面交通车流、增大建筑与公路的保护距离等措施结合起来。