《太平洋鼓吹集》两岸发现记

肖伊绯

说到抗战文献,从战事图档、战争遗址、遗物,到日记、回忆录、战史资料等等,这些都是第一手的历史材料,都可以从中探寻与挖掘历史真相。但还有一类抗战文献,比之上述这些历史材料则隐而不彰,长期以来没有得到足够的重视与充分的研究。譬如,抗战期间国际文化交流相关史料,就是这样不太引人注目的抗战文献之一。

应当说,“国际文化交流”是个宽泛的用词,小到报刊上的一则国际報道,大到两国外事活动的一份联合宣言,可能都有“国际文化交流”的因素存在。而抗战期间的国际文化交流,不但依旧有着宽泛性的特点,更有其在非常历史时期的特殊性。抗战期间,中国政府所推崇的“国民外交”,实际上就是要让非官方、半官方身份的民间人士与职业外交官一道,共同促进国际文化交流,推进中美文化互动,并最终达成中美两国及太平洋地区反法西斯联盟的形成。抗战期间,在国民外交历程中,在国际文化交流进程中,所形成的各种历史材料,都是弥足珍贵的,都是有相当研究价值的抗战文献。但这方面的抗战文献,一方面由于其“软性”与“隐性”的因素,在抗战史研究中一直处于边缘地位,另一方面也由于其分散性与历时性特点,不易加以集中搜集与深入研究。

其实,当年在正面战场的国民党军方人士中,就有一位有意担负国民外交使命、曾有力推进国际文化交流并始终有心搜集相关抗战文献的重要人物——陈孝威。

陈孝威(1893—1974),字向元,生于福建闽侯县(今属福州市),早年曾就读福州武备学堂。1914年保定陆军学校炮科第二期毕业,同期同学中有后来成为著名将领的刘峙、熊式辉、刘文辉、陶峙岳等。北伐期间他曾指挥兰封战役,大败敌军十万人,名震黄河两岸,后来还随白崇禧部参加过浙沪战事。北伐成功后,陈氏因受到军中将领排挤,被迫退出军界,曾在天津赋闲当寓公。1930年代初期,他曾一度南下香港任职于广西银行。“九·一八”事变之后,出于抗敌救亡之迫切心愿,曾向国民党当局请缨出战抗日,但未被接受。抗战前夕,为表达抗日决心,一度再入陆军大学研修对日战略,但仍因故受阻,终未能驰马沙场。他自感报国无门,遂决意“投枪从文”,转向国民外交途径,积极从事国际文化交流工作;宣传中国抗战,寻求国际援助与支持。

1936年11月,陈孝威在香港创办《天文台》杂志,亲自撰写大量剖析国内外形势的文章,倾力宣传抗战。凭借其丰富的军事知识,他还以独到眼光,判断和预言了德国攻苏、日本发动太平洋战争、苏军进入东北作战等军事行动,《天文台》杂志一时成为备受国际舆论界关注和追逐的刊物。随着《天文台》杂志影响的扩大,他身为杂志社社长,更努力尝试与国际反法西斯联盟高层领袖接触,并确实将国际联盟的相关建议及国际形势的个人见解呈递到了白宫,获得过包括罗斯福总统在内的美国政府高层的首肯。他期望以此为基础,为中国抗战寻求更广泛的国际同情与更切实的国际援助。其中,最为轰动的事件莫过于1941年他向美国罗斯福总统献诗及呈文一事。

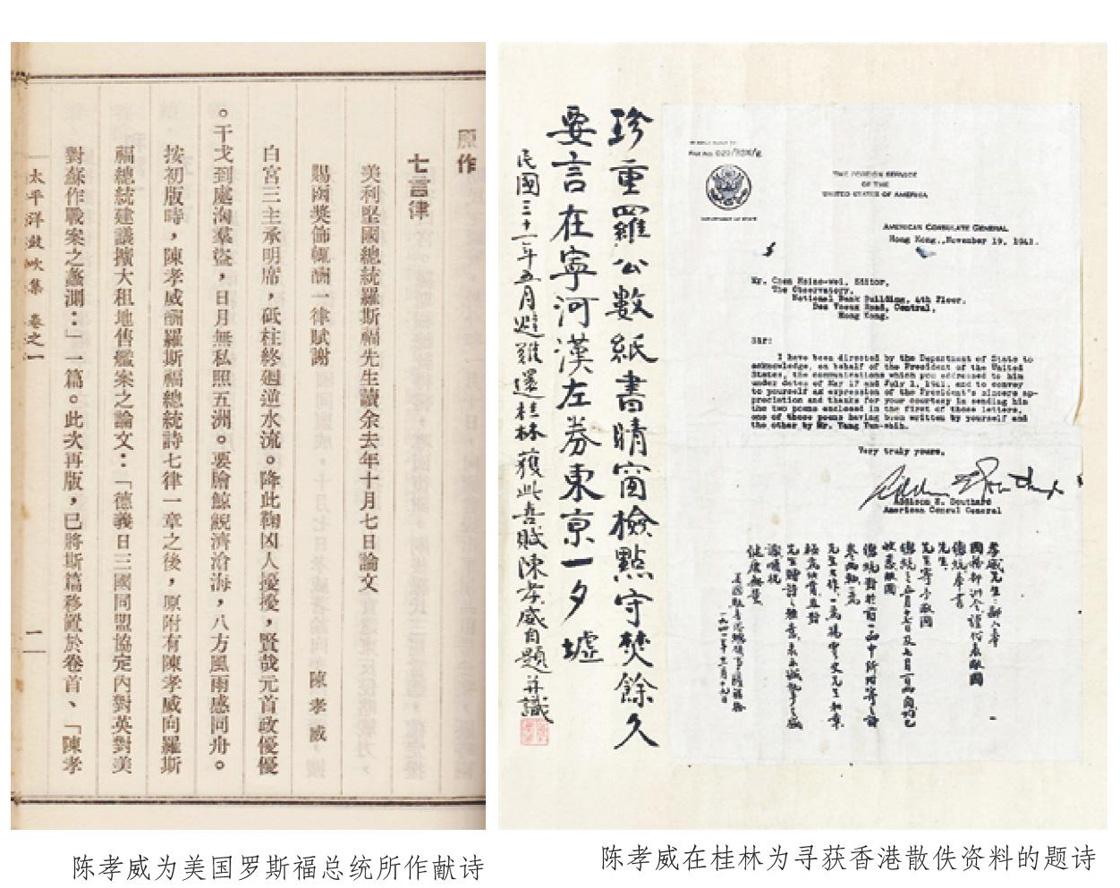

这一事件,情节并不复杂,类似于中国古代文士献诗求谒之举,意在引发国际社会对中国抗战的关注与支持。陈孝威借罗斯福三届连任总统这一契机,即兴赋诗赞颂,积极寻求与美国政府高层的直接对话。所作诗题为《美利坚合众国总统罗斯福先生读余去年十月七日建议论文赐函奖饰辄酬一律赋呈》,可见仍是借罗斯福曾读到过其相关文章的机缘,再次借题发挥之作。其诗云:

白宫三主承明席,砥柱终回逆水流。

降此鞠凶人扰扰,贤哉元首政优优。

干戈到处汹群盗,日月无私照五洲。

要脍鲸鲵济沧海,八方风雨感同舟。

显而易见,陈诗的内容除歌颂罗斯福总统的功绩之外,期望美国更进一步支持中国抗战之意也溢于言表。与之同时,陈氏还开始邀约征集国内各界名流唱和长诗,并拟将所有诗篇转译为英文,准备送呈白宫。同时,他还致信白宫,信中首先阐述国际反法西斯联盟的必然性与必要性,论及美国自身也无法撇开太平洋战场而独善其身的战略预测,并恳切表示以一名中国国民之身份,期盼美国政府出台更多有力措施,全力援助中国抗战。

不久,陈氏竟征集到了包括吴稚晖、于右任、叶恭绰等国民政府高层及社会各界名流200余人的和诗,并将这些热烈唱和的诗文随时发表出来,在国内外引发热烈讨论与持久关注。为此,蒋介石亲自发来电报,对他的爱国热诚与倾力行动表示嘉许;美驻港领事也代表罗斯福总统来函表示亲切慰问。在此情势之下,陈氏深感鼓舞,并计划“趁热打铁”,拟将所有这些诗文、函件、报章内容全部重新抄录修订,再将其汇总印制成书,并向美国总统罗斯福承诺,是书印成后将分赠美国各图书馆收藏。

然而,事与愿违,日军很快攻占香港,使陈氏的印书计划化为泡影,原来,在紧急撤离之时,陈宅中所有诗文原件、来往信函、通电、抄件及藏书,皆散佚无存。其中,大部分应当已经在战火中焚毁。1942年5月,已经从香港迁居至广西桂林的陈氏,偶然寻获到了一些在香港散佚的“焚余”。其中包括美驻港领事萨福德等的英文函电,这让陈氏大喜过望,重新燃起了印书的希望。他将这些偶然寻获的资料精心整理并译为中文,统一粘贴装订。感慨之余,他又在粘有这些函电的纸页边上,题诗纪念。诗云:

珍重罗公数纸书,晴窗检点守焚余。

久要言在宁河汉,左券东京一夕墟。

至1943年3月,陈氏决意重新启动印书计划。他一方面陆续向各地旧友征求副本及相关资料,力图恢复那些或散佚或焚毁的诗文原貌;同时,也续有征集到新的诗文稿件,又新增入书稿中。另一方面,他决定抓紧时间,要将现有的已恢复的诗文总集尽快印制成书,让此书成为向国内外宣传中国抗战的最有国际影响力的文化读物。

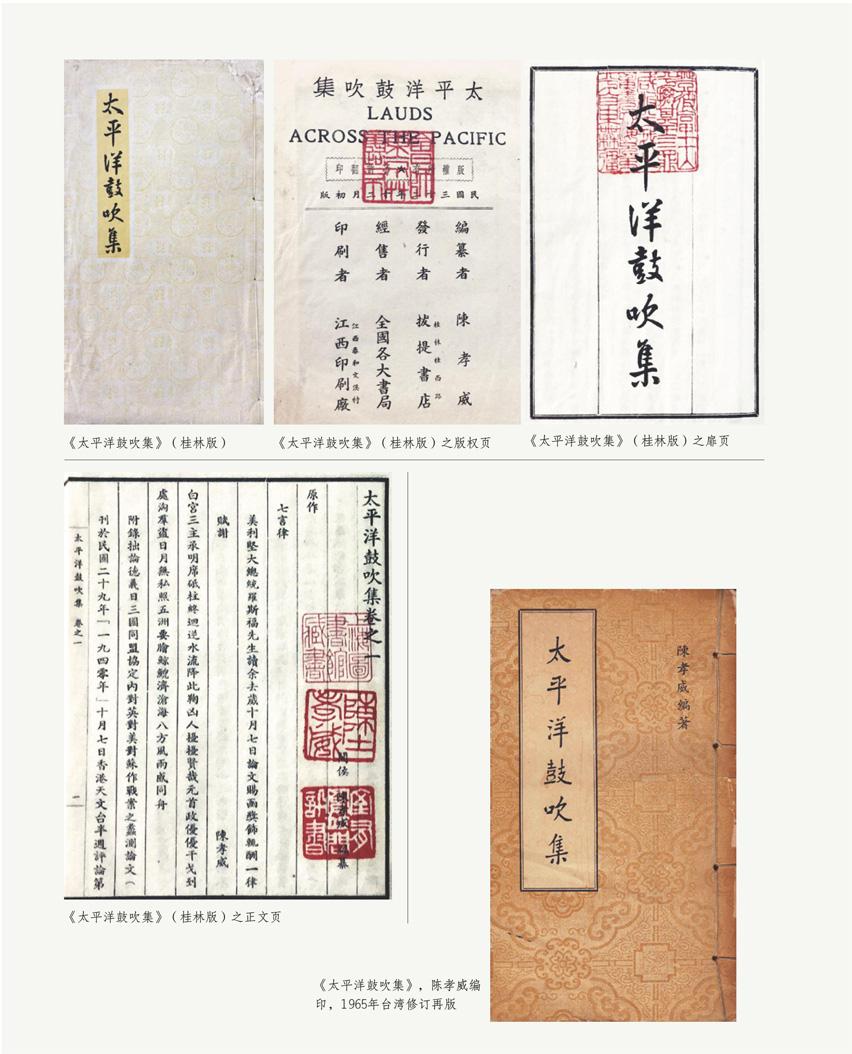

就这样,一部《太平洋鼓吹集》的奇书应运而生——1943年9月30在桂林首印2000册。可令人遗憾与痛惜的是,此书还未来得及运出印厂就遇日军袭击,陈氏遂紧急运出约一百本成书,辗转逃往重庆。据陈氏后来在台湾忆述,称“曾有二十本由美驻桂林总领事馆致白宫、国务院、国会图书馆等”。此后,迭经散佚,陈氏随身仅留有两册审校样本。为确保此书不再亡佚,他将其中的一册样本捐献给了在重庆新建的国立罗斯福图书馆,要为国家永久珍藏这一值得纪念的抗战文献(此样本下落不明)。而另一册样本则随身携带,依旧遍请中外名流题词留念,直至抗战最终胜利以及太平洋战争彻底结束。