淄博市入河排污口监测分析探讨

丁厚钢,徐秋云,商颖欣

(淄博市水文局,山东 淄博 255000)

淄博市位于山东省中部,全市多年平均水资源总量为141107万m3,人均水资源量346m3,不足全国人均水平的1/6。作为严重缺水的资源型重工业城市,淄博市对水资源管理工作和入河排污口的管理工作较重视,较早地开展了入河排污口的监测工作。本文介绍了淄博市入河排污口监测情况,利用2010—2018年的水质监测资料,计算了污染物入河量,分析了入河量的历年变化,并采用特定方法对入河排污口进行了达标评价分析。

1 污染物入河量计算分析

1.1 计算方法

1)计算单个入河排污口某项污染物年度流量加权平均浓度,公式如下:

式中:Ci为单个入河排污口某项污染物单次实测浓度,mg/L;Qi为单个入河排污口单次实测流量,m3/s;i为入河排污口年监测频次。

2)计算单个入河排污口某项污染物年入河量 Wj,公式如下:

式中:C为单个入河排污口某项污染物年度流量加权平均浓度,mg/L;Q为单个入河排污口年度平均流量,m3/s。

3)计算某项污染物年入河量W,公式如下:

式中:Wj为单个入河排污口某项污染物年入河量;j为某年度全市入河排污口个数。

1.2 计算结果及分析

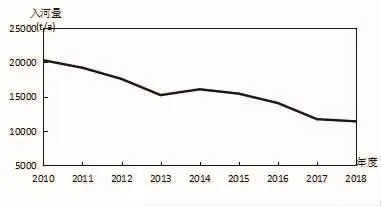

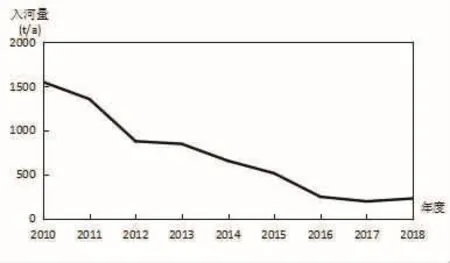

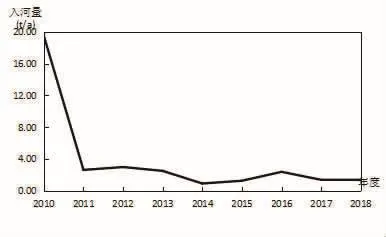

在污染物项目选取上,COD、NH3-N为排污口常规污染物,另因淄博市建陶企业较多,建陶企业的特征污染物为挥发酚,因此选取COD、NH3-N、挥发酚3项污染物,根据2010—2018年入河排污口监测资料,计算污染物入河量,其年度变化情况见图1~图3。

图1 COD入河量历年变化图

图2 氨氮入河量历年变化图

图3 挥发酚入河量历年变化图

从图1~图3中可以看出,自2010年来,COD、NH3-N、挥发酚3项污染物入河量均有较大幅度下降,COD由2010年的20304t/a降至2018年的11887t/a,下降41.5%;NH3-N由2010年的 1548t/a降至 2018年的 231t/a,下降85.1%;挥发酚由2010年的19.5t/a降至2018年的1.51t/a,下降92.2%。其中COD、NH3-N基本呈均匀下降趋势,挥发酚在2011年有大幅度下降,之后呈缓慢平稳下降趋势。

2 入河排污口达标评价

2.1 评价项目与方法

选取以上排放标准中均包含的pH、COD、NH3-N、挥发酚、总磷共5项作为评价项目。计算各排污口以上5个项目的年度算数平均值,单个排污口5个项目平均值均符合相应标准的,评价为达标排污口,否则为不达标。

2.2 评价结果

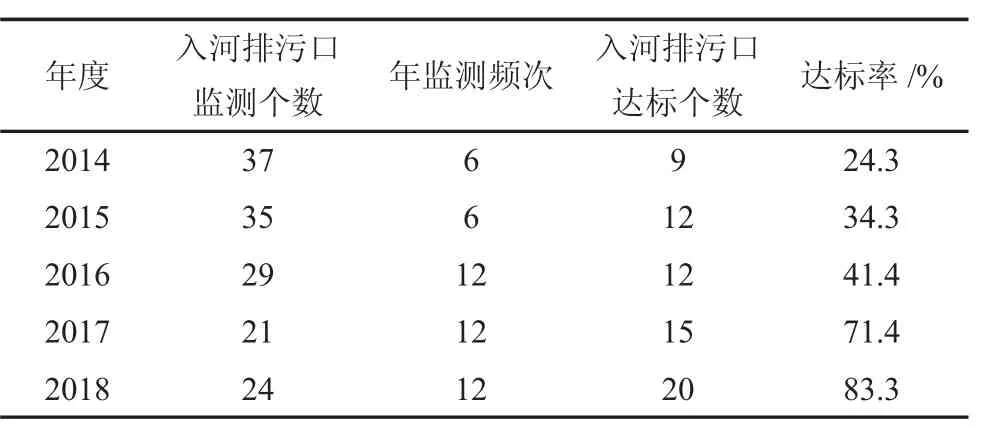

根据2014—2018年入河排污口监测资料,按上述方法对淄博市入河排污口进行评价,结果见表1。

表1 入河排污口评价成果表

从监测的入河排污口个数来看,除2017年外,均为逐年减少,从2014年的37个减少至2018年的24个,减少35.1%。淄博市近年来污水管网不断完善、各项水污染治理工程有序推进,入河排污口设置趋于规范,部分不规范的排污口被取消,另外一部分分散入河的收入污水管网,统一归入经污水处理厂入河排污口,因此入河排污口数量逐年减少。随着部分新建污水处理厂的运行,排污口数量也有增加的情况,但总体是减少的趋势。

从评价为达标的入河排污口个数来看,从2014年的9个增加至2018年的20个,增加了1.2倍。在监测排污口个数逐年减少的前提下,达标率有大幅提升,从24.3%提高至83.3%。虽然因为入河排污口监测频率较低(年监测6~12次),在此基础上的评价不能充分反映排污口的实际达标情况,但在一定程度上可以反映出淄博市近年水污染治理的取得了较好的成效。

3 结语

1)通过对淄博市入河排污口监测资料的分析计算,主要污染物COD、NH3-N、挥发酚的入河量2010—2018年以来有了明显下降,COD入河量下降41.5%、NH3-N入河量下降85.1%、挥发酚入河量下降92.2%。

2)选取 pH、COD、NH3-N、挥发酚、总磷 5 个评价项目,计算年度算数平均值,对入河排污口进行达标评价,达标率从2014年的24.3%提高至2018年的83.3%,提高幅度较大。

3)淄博市近年来实施了孝妇河、范阳河等多条河流的水污染综合治理工程,并在三级河长制的基础上增加了村级河长制,水资源管理、水污染治理力度较大,从污染物入河量、入河排污口达标率历年变化情况来看,水污染治理效果明显。