普者黑岩溶湿地景观格局演变及驱动机制研究

刘云根 王妍 张紫霞 闻国静 杜鹏睿

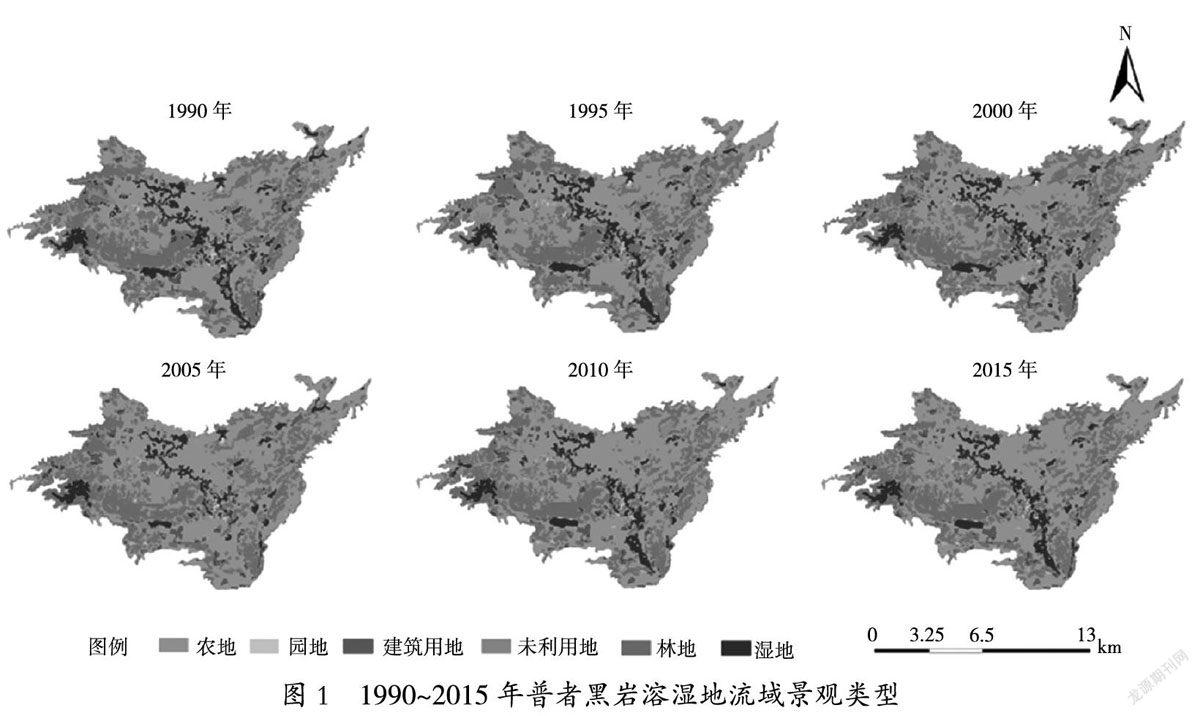

摘要:利用1990—2015年的6期遥感影像数据,结合GIS技术和景观格局指数方法,从景观整体格局和景观单一格局两个方面探讨了普者黑岩溶湿地不同时空尺度的景观格局变化。结果表明,25年来林地、农地、建筑用地面积增加,湿地、未利用地面积逐年减少,其中,2005~2010年湿地面积减少速度最快,减少率达到39.2%;整体景观类型破碎度降低,多样性指数和均匀度指数减小,蔓延度指数增加,景观分布不均匀。

关键词:普者黑;岩溶湿地;景观格局;驱动力

中图分类号:S 717.19

文献标识码:A

文章编号:1001 - 9499(2019)01 - 0004 - 06

景观格局是指大小和形状不同的景观要素在空间上的排列,它既是景观异质性的具体体现,又是各种自然与人为因素在不同时空尺度上作用的最终结果。景观格局分析的目的是从看似无序的景观要素镶嵌中,发现潜在的有意义的规律性,并确定产生和控制空间格局的因子和机制。其研究可以揭示景观格局与生态系统之间的相互作用,揭示其演变规律,认识区域生态环境的变化趋势及内在因素,对区域景观生态管理和保育政策的制定具有十分重要的意义。云南普者黑的岩溶地貌,是典型的中国南方热带岩溶地貌,也是世界罕见的岩溶山水风光。本文研究1990—2015年普者黑湿地流域内的景观格局变化特征,对影响景观格局变化的驱动力进行分析,在流域景观格局与水质响应关系反馈机理上进行探索,可以为典型岩溶湿地流域的景观保护、生态建设、土地优化利用提供理论参考和技术支持,对促进高原湖泊的可持续发展具有重要意义。

1 研究区概况

普者黑位于云南省文山壮族苗族自治州丘北县境内,地理坐标为103°55′~104°13′E,24°05′~24°12′N,是典型的岩溶地区湖泊。该地区属于低纬度季风气候,具有终年温和湿润的中亚热带气候特征,年平均气温16.4℃,极端高温35.7℃,极端低温-7.6℃,7月份气温高,1月份气温低,年平均降雨量1206.8mm。研究区内共有保护植物10种,地貌景观为国内罕见的高原喀斯特峰林、峰丛、湖群组合,其特殊的水文地质条件在云贵高原湖泊湿地及西南部滇黔桂喀斯特地貌中都极具代表性,是典型的生态敏感区。

2 数据获取及研究方法

2.1 数据来源和处理平台

数据来源于1990、1995、2000、2005、2010和2015年TM影像解译数据。数据处理平台为Arcmapl0.1、Fragstas3.4以及Exce12007。根据普者黑的土地资源特征、景观变化差异以及影像数据特点,参考《土地利用现状分类》(CB/T21010-2007),对6期影像进行解译(图1),将普者黑岩溶湿地的景观划分为林地、农地、湿地、建筑用地、园地、未利用地等6个一级指标,林地包括疏林地、Karst孤峰林地,湿地分为水库、坑塘水面、河流等3个二级指标;确定景观格局分类系统后,结合野外地面控制点调查和地形资料,基于光谱特征及地物纹理特征等信息进行手工分类和解译。

2.2 研究方法

为了能够有效而准确地反映景观的结构信息,选取斑块数(NP)、斑块密度(PD)、边界密度(ED)、斑块类型面积(CA)、最大斑块指数(LPI)、景观形状指数( LSI)、景观类型百分比(PLAND)、景观多样性(SHDI)、均匀度指数(SHEI)、蔓延度指数(CONTAG)等景观格局指数,对研究区的景观格局进行分析。把土地覆盖类型转成GRID格式,分辨率设为30m,在Fragstats3.4软件中进行景观格局指数的计算。采用相关分析法,利用SPSS软件,筛选普者黑岩溶湿地流域景观格局变化的驱动因子,基于年均降雨量、GDP、耕地面积、农业总产值、总人口、旅游人数和旅游总产值等指标,分析各驱动因子对该流域景观空间格局的影响。

3 数据分析与结果

3.1 岩溶湿地流域景观格局分析

3.1.1 景观类型面积变化

从各景观类型的面积与相对比重(表1)来看,6种景观类型中面积及比重最大的是农地,其次是林地和湿地,园地所占面积比重最小。1990—2000年林地的面积在逐渐减少,由于2003年国家实施退耕还林政策,2005年林地面积比2000年增加264.73 hm2。未利用地面积减少329.47 hm2.其中,减少的面积有80.35%用來植树,其余部分转化为果园、农地;农地的面积总体上呈逐年递增趋势,但越往后增长速度越慢,2010年丘北县出现严重干旱现象,有一部分农业人口外出打工,农地利用率有所下降;1990~2005年湿地面积不断减少,2010年普者黑流域下游修建湿地公园,使这种情况有所改善;未利用地逐年减少,其中,1990—1995年减少速度最快,达到13.80%;由于当地农作物比较单一,园地的面积变化不大。

3.1.2 景观类型破碎度变化

选取斑块密度、多样性指数、均匀度指数和蔓延度指数来评价景观破碎度变化,从研究区景观类型斑块密度(表2)可以看出:1990~2015年疏林地、农地、农村住宅、园地等景观斑块密度不断增大,疏林地、农村住宅、园地等景观斑块数目也在增加,河流和裸地的斑块密度变化不大,但斑块数目在增加;坑塘水的面斑块密度和斑块指数呈现先减少、再增加、再减少的趋势,其中2000—2005年减少速度最快。

从整体景观格局指数(表3)可以看出,1990~2015年蔓延度指数有所增加,多样性指数和均匀度指数有所下降。在多样性指数减少的同时,湿地类型的面积也在减小,说明湿地类型所占的比例在减小。均匀度指数的减小说明不同景观类型分布越来越不均匀,比例结构差异增大。蔓延度指数值从61.34增加到64.25,说明景观呈聚集状分布,破碎程度有所减小。

3.2 单一景观类型分析

3.2.1 景观斑块的面积和结构特征

从研究区景观斑块面积和结构特征(图2)可以看出:1990—2015年,普者黑岩溶湿地景观面积、湿地斑块数量总体呈减少趋势。其中,2000—2005年湿地面积减少速度最快,2005~2015年湿地面积有所增加,斑块个数变化缓慢。1990~2005年,湿地景观类型中的河流、坑塘水面的斑块密度分别减少了0.009和0.096,从2005年开始湿地斑块数目又有所增加。分析湿地景观类型斑块密度和边界密度的变化趋势,1990~2000年斑块密度增加,2000年坑塘水面的斑块密度达到最大值0.319,而2005~2015年变化趋势较小。这些表明,普者黑流域湿地的破碎度在2000~ 2005年较为严重,从2005年开始有所改善,但总体呈现出湿地景观破碎化现象。

3.2.2 景观斑块形状特征

从研究区景观斑块形状特征(图3)可以看出:1990~2015年河流、坑塘水面景观形状指数呈现先减少后增加然后又减少的趋势,2000年坑塘水面的景观形状指数达到最大值,之后又出现逐渐下降,2005年河流景观形状指数达到最大值13.78,水库的景观形状指数变化不大。河流、坑塘水面和水库的景观类型百分比都呈现波动状态,2005年河流景观类型百分比减少最快达到1.95%。2000~2005年坑塘水面景观类型指数增加最为明显,而1995—2015年景观类型指数在减小。从河流、坑塘水面和水库3个景观形状指数和景观类型百分比可以看出,25年来湿地景观斑块形状较复杂且不规则。

4 景观格局变化驱动力分析

4.1 土地利用类型变化

不同土地利用类型对景观格局具有重要影响,土地利用类型变化会改变地表覆盖状况,从而影响景观演变过程。土地利用类型主要从两个方面影响景观变化:(1)土地利用类型的生态适宜性。土地利用类型的差异使得土地利用的途径各异,只有当生态适应性与土地利用类型相匹配时,才有利于生态环境的改善和稳定,使景观往好的方向发展,从而减轻该区域生态脆弱性;(2)土地利用类型的稳定性。土地利用的空间分布对气候调节、维持生物多样性和环境生态保护等生态功能具有重要影响,土地利用类型与生态环境越协调,生态环境就越稳定。普者黑岩溶湿位于典型的生态系统交错带,农田、林地、湿地、建筑用地、园地和未利用地等交错分布,形成复杂的空间格局。2006~2015年,普者黑流域土地利用指标占生态脆弱性权重约达到0.14,在整个指标体系中占有重要地位,其中土地利用类型达到0.0926,土地垦殖率是0.046 3。计算结果表明,研究区绝大部分农地处于重度和中度脆弱状态,未利用地主要处于极度和中度脆弱状态,湿地和建筑用地以中度脆弱状态为主,而林地和园地处于轻度及微度脆弱状态。不同土地利用类型的脆弱度由高到低排序为农地>未利用地>湿地>建筑用地>林地>园地,与前人的研究结果大致相似。

4.2 污染净化

污染净化是普者黑流域生态脆弱性的主要影响因素之一。污染净化主要体现在湿地水质受污染的程度,化肥、农药通过农田地表径流流入湖泊,水中总氮浓度增加,而总氮浓度是衡量水体水质的重要指标之一,与水中浮游生物的繁殖密切相关,过高的总氮浓度造成了水体富营养化。近年来,普者黑岩溶湿地流域水环境及景观生态风险时空发生较大变化,丘北县旅游业和种植业发展较快,旅游景点主要集中在普者黑村,流域生态环境遭到一定破坏,主要超标污染物以氮、磷为主,解决流域生态环境问题刻不容缓。2012年丘北县采取一系列措施,防止该区域生态脆弱程度进一步加深,已趋于恶化水体环境有所好转。2004~2013年普者黑流域水质监测数据见表4。

4.3 经济社会发展

湿地生态系统是一个固有的自然生态系统,其产生、修复及破坏主要受自然因素影响,但人为因素也是导致湿地生态系统变化和损失的一项重要原因。从普者黑流域湿地面积减少的相关性分析结果(表5)可以看出,普者黑湿地面积与GDP、农业总产值呈显著负相关,与当地总人口数呈显著正相关,与耕地面积变化、旅游人口数量及旅游总产值相关性较弱,与当地年均降雨量基本不相关。这说明,湿地面积的减少与农业总产值的增加有直接关系,与旅游业总产值的增加有间接关系。据此判断,普者黑流域湿地面积变化主要是由人为因素引起的,随着城镇大规模扩张,农业灌溉和排水需求加大,湿地水资源大量消耗,水库、河堤、堤坝等水利工程的建设也导致了湿地水文条件的变化。

4.4 人口压力

几十年来,普者黑流域的湿地景观开发成为当地发展的一个显著特征,这对湿地生态系统的空间分布和可持续性产生了不可逆的负面影响。2013年研究區旅游人口达到200.2万人,而2008年旅游人数仅为90.02万,6年间增长了55.03%,这种增长趋势造成了越来越大的人口压力,对土地和水源的使用提出了越来越高的要求。随着旅游服务业的日益兴起,普者黑村成为旅游人口集中区域,村庄周边大片的湖滨带被侵占成建设用地或道路,导致普者黑湿地中游成为面积萎缩最严重的区域之一。因此,减小人口压力、加强区域和谐发展、保护湿地生态应该是普者黑流域未来发展的主要目标之一。

5 结论与讨论

通过1990~2015年普者黑遥感影像制作了土地利用变化图,提取了土地利用类型的景观格局指数,在此基础上对整体景观格局和单一景观类型格局进行了分析,结果表明:(1)1990—2015年,普者黑岩溶湿地流域景观变化主要表现农地、建筑用地在不断增加,湿地、林地、未利用地总体呈现出减少的趋势,未利用地在逐渐减小。(2)整体景观类型格局指数显示,农地、河流和坑塘水面的景观形状较复杂,林地、农地和农村住宅的景观破碎程度较高。整体景观多样性指数和均匀度指数在逐渐减小,蔓延度指数在逐渐增加。(3)单一景观类型指数显示,湿地景观面积总体呈现不断减少的趋势,2010年当地政府采取保护措施,湿地面积有所增加,景观斑块数目和斑块密度同步降低,景观破碎度也在逐渐降低,但湿地景观破碎化状况没有改变。(4)自然因素和人为因素叠加的结果导致了普者黑土地利用景观格局的变化,其中,经济社会发展尤其是旅游业发展,是造成普者黑岩溶湿地流域景观格局变化的主要因素。