“项目制”学习策略构建单元知识体系

钱志祥

摘要:“项目制”学习策略,就是“基于项目的学习”模式的延伸和发展,是根据教学大纲、课程标准的要求,以学科核心概念为中心,以项目为载体,将学习内容分散为多个小项目,也称“微项目”,通过任务驱动,引导学生在真实情境中开展一系列探究活动,自主構建知识体系,可以说是分类思想引领下的操作方法。如何在小学中高年级以“项目设计”方式去落实单元体系建构,是本文研究的重点内容。本文以五年级下册“因数与倍数”为例,具体解读“项目制”如何实施。

关键词:项目设计 项目实施 项目评价

一、“项目设计”的概念解读

“项目设计”是基于项目的学习(PBL)模式的延伸与拓展,同时也包括对教材的解读、对知识点的分类与整理。

基于项目的学习是建构主义理论的一种情景化学习模式,是指学习者围绕一个具体的内容,充分选择和利用各种学习资源,在实践体验、内化吸收、探索创新的过程中,以团队为组织形式,自主地获得较为完整的体系,形成技能并获得发展的学习。

借鉴基于项目的学习的方法指引,提炼其中的设计技巧而产生的“项目设计”,是根据教学大纲、课程标准的要求,以学科核心概念为中心,以项目(知识点)为载体,将学习内容分为多个小项目(小的主题学习模块),通过任务驱动,引导学生在真实情境中开展一系列探究活动,自主构建知识框架。

因此,“项目设计”的特点在于类别细化,内涵与外延丰富,不仅是“用时少”,更意味着将复杂内容简化,以整体与分类思想引领下的方法指导,极大地提高了学习效率与应用。

二、“项目设计”的操作实施

“项目设计”一般在小学中高年级进行,主要是基于项目从学习环节、学习程序、学习方法等方面来进行设计与实施。通过一段时间的研究与整理,“项目设计”的方案不断完善,操作性与策略性更高。以五年级下册“因数与倍数”为例,具体研究程序与方法如下。

(一)项目制订,创设情境

“因数与倍数”作为数与代数的重要学习内容,也是义务教育阶段学生比较难理解和掌握的数学概念之一。

本内容主要安排因数与倍数的学习,以及第二阶段的公因数与公倍数的学习,与此同时,要运用最大公因数与最小公倍数解决实际生活问题,这些都是需要学习的主体知识。因此,如何分类细化,丰富内涵与外延,“项目设计”就显得尤为关键。

例如,找一找36和60的因数(见下图),找一找6与9的倍数。教材中最初设计的是“说说12的因数,说说12的倍数,让学生理解因数与倍数的核心概念”。

在此基础上,“项目设计”就是设计以下问题:如何找出两个数的公因数与公倍数,由此任务驱动学习。当然,教材也会在后期出现,从项目设计的整体思考,这个知识点应当往前靠,内容也更具综合化,为后续学习做铺垫。

(二)项目设计,明确内容

学生通过求最大公因数与最小公倍数来解决因数与倍数的实际问题,往往会遇到两个困难,一是不清楚在什么时候用“最大公因数与最小公倍数”来解决相关问题,也就是通常所说的题意不理解;二是求最大公因数与最小公倍数的方法不够灵活。

因此,在探究问题之前,还是明确内容,设计好教学内容,以项目设计来整组推进教学。

1,谋划探究内容

对于因数与倍数的理解,教师经常利用教材,以除法算式进行教学。笔者建议,何不尝试用一道乘法与一道除法来加深两者之间的联系与区别。例如2×6=12,12÷2=6,分析理解因数与倍数是一种相互关系,从而形成正向与逆向的思考模式。

通过以上分析,基于知识体系整体思考,本内容主要从三个“项目”来设计内容。教材中只出现除法算式,讲因数与倍数的关系,这里要补充乘法算式,从而重组与建构教材给出的体系编排,这也体现了“微项目”设计的理念与意图。

2.设计思考解读

项目设计之一:什么是最大公因数?为什么不提出“最小公因数”概念?什么是最小公倍数,为什么不提出“最大公倍数”?学生通过情景学习,已经理解了公因数与公倍数的概念,并且知晓两个或两个以上共有的因数才是公因数,其中公因数中的最大的数称之为“最大公因数”。例如,用列举法进行说明。

例如6和9的公因数求解。6的因数有1,2,3,6;9的因数有1,3,9;因此6和9的公因数有1与3,其中(6,9) =3。通过这样的举例法,让学生经历探究的过程,同时研究的数字尽量偏小,难度降低些,结合情景教学,使得概念清晰明了。随着知识结构的丰富,数字上可以有些变化,具体考虑两个维度,一是数字大一些,二是可以组成两个以上的数组,如三个或三个以上,这些对于概念的理解都有很大的帮助。

项目设计之二:求解最大公因数与最小公倍数有哪些方法?虽然教材给出一种列举法来求两个或两个以上数的公因数,但总是觉得不够序列化、系统化,微项目设计恰好作为一个项目、一个重点,来实施与评价,对于系统掌握因数与倍数知识起到非常重要的作用。

列举法:

6的因数有1,2,3,6;9的因数有1,3,9;因此6和9的公因数有1与3,其中(6,9)=3。

6的倍数有6,12,18,…9的倍数有9,18,27,…因此6和9的公倍数有18,36,.其中[6,9]=18。

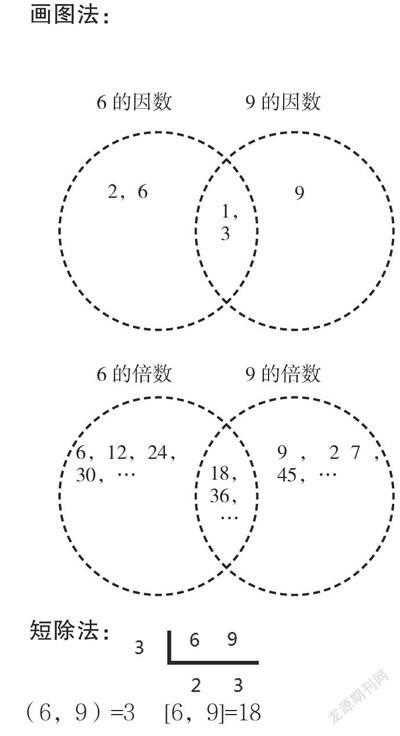

画图法:

需要说明的是,教材中的阅读部分对短除法进行介绍,并未放入专题例题教学中去。在三种或者以上的算法中,我们不难发现,短除法具有准确性、速度快等优点,但也有对算理未能阐述的缺点。因此,以算法系统化的“项目设计”就显得尤为重要。

项目设计之三:如何巧妙应用公因数、公倍数知识解决实际问题?如何让知识真正灵活起来,让学生感受到知识在实际生活中的作用,需要一些情景素材,从而更直观地反映数量关系,体现数学的科学性。

如素材一:小明的妈妈买了75千克食用油,家里有可装10千克,5千克,2千克油的油壶。选哪种油壶正好能把这些油分装完?需要这样的油壶多少个?简单地通过寻找一个数是另一个数的因数,或反过来说一个数是另一个数的倍数,这样的基本类型有必要,也很贴近学生的基本思维。客观来说,这样的应用不够强,还需要进一步提升,如再跟进一道例题,如素材二:有一个整数,用它去除45、90、120正好都没有余数,这个数最大是多少?对于公因数的理解和运用,这样的习题能起到巩同作用。当然也可考虑“公因数”与“公倍数”同时运用的素材。如素材三:兰兰家厨房的地面是一个长24分米、宽18分米的长方形,如果用边长是整分米数的方形地砖铺满(使用的地砖必须是整块的),边长最大可以是几分米?最少需要多少块?

(1)要使地砖正好铺满,地砖的边长必须是24和18的(

):

(2)要求边长最大,那么地砖边长必须是24和18的(

);

(3)我是这样解决的(写出思考过程)。

回顾与反思:可以用画图来验证。

以上三种素材,实际上代表三种类型,有些是单项型,有些是复合型,根据需要,在“项目设计”中都需要有所考虑、有所兼顾,让设计变得更有体系、有序列、有层次、有效率。

3.项目实施路径

(1)基于项目设计之一:什么是最大公因数?为什么不提出“最小公因数”概念?什么是最小公倍数,为什么不提出“最大公倍数?”

①进行因数与倍数的概念教学,结合情景理解什么是最大公因数,什么是最小公倍数。

②概念界定,可以给出判断题的素材,让概念更清晰,从而对因数、倍数、公因数、公倍数、最大公因数、最小公倍数等本质理解更加深刻。

(2)基于设计探究项目二:求解“最大公因数”与“最小公倍数”有哪些方法?

①序列化。虽然教材给出一种列举法来求两个或两个以上数的公因数,但总是觉得不够序列化、系统化,要根据微项目设计内容进行列举法、画图法、短除法等多种方法专项指导,使学生进一步理解与掌握公因数与公倍数等概念。

②主题化。每一种求法的学习意义是不一样的,但都是对概念理解的加深,因此短除法与画图法等,要给学生一种自主选择并突显各种方法之间的差异与优势,从而使学生在实际应用中有的放矢,运用自如。

(3)基于设计探究项目之三:如何巧妙运用公因数、公倍数知识解决实际问题?

①生活化。有些数学问题单纯从数的角度来设计,无疑是抽象而单调的。因此,结合生活情景的素材设计更具直观性,更能加深对知识本质的理解。例如:有三根木条分别长150厘米、200厘米、220厘米,要把这三根木条截成长度相等的小段,要求尽可能长且没有剩余。

②应用性。要充分运用知识来解决实际问题。在实际问题中,常常提及“没有剩余”,要把隐义显现化,让学生理解因数与倍数的内在含义。同时关注求解方法,善于用举例法、画图法、短除法,融会贯通,运用自如。

③提升性。要真正理解公因数与公倍数,需从两个层面提升。一是抓住信息中“没有剩余”“最多铺几块”等语句,二是从多个数量之间求它们之间的“最大公因数”以及“最小公倍数”,厘清数量关系,真正体现应用与提升之教学成效。

三、“项目设计”的评价及思考

项目评价,就是给学生提供合适的数学情境,鼓励学生运用已掌握的知识来解决实际问题,进一步内化所学知识。在解决实际问题后,应引导学生对整个项目探究过程进行及时反思,并对一些难点进行再探究,探索新的方法。

经过整理与分析,初步罗列出以下几种类型:

(1)互为质数的求解,如3与7,11与19等互为质数的最大公因数与最小公倍数,通过计算分析,学生参与探究过程,用不同方法来验证,得出结论:两个互为质数的最大公因数为1,最小公倍数为两个数的乘积。

(2)相邻自然数的求解,如8与9,21与22等相邻自然数的最大公因数与最小公倍数,通过演绎推理,学生参与探究过程,用不同方法来验证,得出结论:两个相邻自然数的最大公因数为1,最小公倍数为两个数的乘积。

(3)倍数关系数的求解,如4与8,12与36等互为倍数关系的最大公因数与最小公倍数,同样也是通过演绎推理,学生参与探究过程,用不同方法来验证,得出结论:两个互为倍数关系的数的最大公因数是其中较小的那个数,最小公倍数是其中较大的那个数,同样也适合于两个以上数的运用。

(4)1与任何数的求解,如1与16,1与23等,与1组成的数组,通過演绎推理,学生参与探究过程,用不同方法来验证,得出结论:1是它们的最大公因数,反之,另一个数是它们的最小公倍数。

实际上,像这样具有典型性的数组还有许多,有待一线教师不断挖掘并整理,形成一组组典型数组。数组内容上,包含了多种情况,内容具体且丰富;数组形式上,做到了点与点、线与线、面与面的有效补充。这实质上是在进行“微项目设计”的有效补充,做到“微”而“全”,形成体系。

同时,在实施“项目设计”时,要关注“数感意识”与“应用意识”。这里的“数感意识”指的是对数量关系的感悟,从而有助于理解其在现实生活中的意义。例如:用长为×分米,宽为×分米的地砖,去铺设边长为×分米的正方形的地面,至少需要这样的地砖多少块?这对学生的数感意识是个考验,许多学生没有理解正方形边长与长方形的长及宽的关系,要用最小公倍数去解答,因此,项目设计也应指向于它。

另外,“应用意识”指的是能区分“一般求解”与“特殊求解”的联系及区别。有些素材体现的是“一般求解”法,而有些素材体现的是“特殊求解”法,如互为质数的求解贯穿于习题中。这两项指标在“项目设计”中都要有所考量。

纵观“因数与倍数”这一内容,围绕有梯度的微项目,通过有效梳理、自主探究、动手操作、合作交流,对“因数”与“倍数”核心概念再建构,有序并优化了多种不同的求解方法,提高了问题的解决能力。

当然,“项目制”对学生的学习能力要求比较高,一般在小学中高年级实施;同时,对教师专业素养要求也会高一些,也需要教师做大量的分析整理工作,如准确地分析和设计项目,合理地将项目分成若干个项目,并将子项目对应教材上各个知识点。如何更便捷地使用此类方式方法,是今后一个阶段实践与探索的方向。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准[M].北京:北京师范大学出版社,2011.

[2]郑春玲.构建基于PBL的小学数学课堂结构[J].中小学教学研究,2014(12).

[3]雷玲.好课是这样炼成的(数学卷)[M].上海:华东师范大学出版社.2006.塑造学生正确权力观/肖纲领

近日,《人民日报》刊文指出,青年学生在校园里热衷关系学、好打“官腔”、争当学生干部、将毕业做官等同光宗耀祖等观念,暴露出少数青年身上“精于谋官长于算计”的“官本位”思想误区和失当的权力观,并劝勉青年怀着警惕心态,扣好人生的第一粒扣子,涵养正确的法治观、事业观、成功观,尤其是“权用为公、权用为民”的权力观。

学校设立学生干部的主要目的是为学生服务,而不是管理学生。学生干部的存在减少了教师和部分行政管理工作的负担,有利于学生广泛参与学校治理。学生干部也能促进学生在实践中感悟社会百态,在服务中锻炼管理能力。因而,学生担任学生干部职务,具有提升自我、服务他人,为学校发展建言献策的积极意义。只是,国内高校学生干部数量众多、等级分明的现象并不罕见。前段时间被媒体曝光的,国内某知名高校学生会干部多达200多人,且“官阶”明显。像这种将服务视为管理、不合理引入社会行政管理的现象,受到人们热议乃至批判,说明学生干部的性质被误解,侵蚀了高校教學与学术生态,更是对学生价值观的误导。

在价值观多元的时代,作为一种职业选择,通过担任学生干部走入仕途,是学生的H由,但一旦选定则马虎不得。社会学家马克斯·韦伯曾在“政治作为一种志业”的演讲中提出心志伦理和责任伦理的辩证概念,并强调一个人若要把政治作为一种志业,必须将两者有机结合起来,既要考虑行为本身的价值,也要正视行为可预见的后果。可见,学生要想以公务员作为未来的职业尤其是志业,必须以职责为权限,承担相应岗位责任。在政治生态日渐清明的当下,学生们只有本着对后果负责的态度去行动,才能真正做到责权对等,为人踏实,为官清正。

以教书育人为核心职能的校园,不会为青年畸形权力观的养成提供土壤,而是正本清源,为青年正确的权力观铺平道路。正视青年尤其是高校青年学生的权力观,必须引导他们基于当下政治改革背景开展权力观的大讨论,完善学校的学生干部管理体制机制,淡化学校的行政级别,真切地去行政化,并营造风清气正的校园行政文化。学生干部个人则要确立甘于奉献、服务快乐的理念,淡化功利心。

(本文来源:《中国教育报》2018年8月17日第02版,有删改)