礼乐文化变迁视域下郑国祭祀遗址镈钟形制分析

●曲文静

(星海音乐学院,广东·广州,510500)

在钟类乐器家族中,镈是率先出现的青铜乐器,其与发现于同时期的铙有所不同,镈首次进入人类视野即以繁缛面貌出现,它的形制“与铙的差异很大,应该是与商铙并行发展的两种不同乐器,很难说谁是由谁发展而来的。”[1](P80)镈钟的奢侈豪华,十分突出地体现了礼仪功能。目前考古发现最早的镈是1989年出土于江西省新干县大洋洲的涡纹兽面纹镈(同出有三件大铙),系商代遗物。与其所属时期相当的还有邵东民安镈、虎饰镈等,均出于湖南。在商代,湘赣地区乃南方古越族的活动区域。20世纪80年代初,高至喜先生便对史学界“商文化不过长江”的定论给予有力反驳,认为湖南出土的商代青铜器与中原器物除了具有共性之外,又有明显的地方特点,即:外观上多为大型器物,造型奇特、气魄雄伟;纹饰则以动物纹为主,有别于中原商器庄严凝重,倾向于象征性和图案化的特点;在冶铸方面,器体呈现出的光绿则与湖南的酸性土壤有关。因此,湖南这些商器的绝大部分是在湖南本地铸造。[2](P107-111)有关于此,我们亦可通过同出于湖南地区的商代大铙得以佐证。

西周时期,南方镈北上中原,被吸收入钟磬乐悬中。观察目前所见镈钟,形制各异、繁简兼备。春秋中期是镈钟形制出现转制的重要节点,郑国祭祀遗址镈钟是这一时期镈钟形制的代表,起到承上启下的重要作用,成为镈钟断代的标尺。从商代镈到春秋时期郑国祭祀遗址镈钟,经历了什么样的发展轨迹,需将其置入礼乐文化变迁视域下加以分析。

一、学界以往对镈钟的类型学分析

一直以来,考古类型学是考古界依据青铜器外部形态进行断代的主要依据,这种方法是从生物学中得到的启示。瑞典人蒙德留斯(Oscar Montelius 1843-1921)系统总结了类型学理论,在其名著《东方和欧洲的古代文化诸时期》首章《方法论》中,作者提出了他所总结的类型学原理,并以实例加以专门阐释。1935年,蒙氏的《方法论》被介绍到中国,很快获得考古界的广泛关注,许多考古学者将类型学奉若研究青铜器的圭臬。梁思永、李济、苏秉琦等先生都曾采用这种方法进行过卓有成效的研究。

李纯一先生在其代表作《中国上古出土乐器综论》中将考古类型学方法充分运用于先秦出土乐器研究中,尤其对钟类乐器有细致划分,并且按每型、每式分别阐释。不过,随着类型学在音乐考古中的广泛运用,有些学者为分类而分类,违背了类型学研究的最初宗旨,即“考古学中的类型学,最初是为解决年代学问题而产生的……类型学方法还主要被用来研究器物的演化过程。”[3](P6)有关于此,王子初先生针对目前对音乐文物进行类型学研究中出现的问题直言不讳地指出:“为数不少的研究者在对出土音乐文物的研究中,往往多关注于类型学作为一种考古学方法论的手段;而其所要实现的目标,则反而被忽略了。”[4]这一目标即应本着进一步对研究对象作年代学分析,获得乐器在外部形态上的发展关系。

子初师身体力行,在对晋侯苏编钟的研究分析中,将晋侯苏全套16件编钟分为三式。晋侯苏Ⅰ式钟有枚、有旋、无斡,其造型类于南方大铙,在形制上与商代中原地区的编铙相比则有明显的区别:一是体量的急剧增大,钟的重量均超过20千克,通高达50厘米以上;二是出现了“枚”的设施,这在中原编铙上从未出现过;三是甬的变化,不仅其锥度减小,还出现了“旋”的结构;四是形制的进一步规范化,如于口弧曲的减小,铣棱斜直,钲、篆、枚、鼓、铣、甬、于、舞、衡的布局分明,钟体的合瓦形更加明确等等。Ⅰ式钟正处于由铙向甬钟转化的临界点,其年代应在西周初期。晋侯苏Ⅱ式钟的钟体结构与Ⅰ式钟几乎完全一致,唯独增加了斡的设施。斡的出现,象征着这种乐器的演奏方式由植奏向悬奏过渡的完成,确立了西周甬钟和使用方式有关的形制结构。晋侯苏Ⅲ式钟代表了甬钟形制的正式确立,与Ⅰ、Ⅱ式钟相比清楚地体现出一脉相承的关系。但钟甬的锥度被作了相反设计,即为甬基向甬端渐尖细的形制。统观已知的与Ⅲ式钟形制相同或相近的西周编钟,大都为西周中、晚期,通过排比,可将晋侯苏Ⅲ式钟的相对年代推至恭王时期。[5](P23-30)

学界对镈钟的分型、分式可谓仁者见仁、智者见智。目前所知,最早对镈钟进行分型分式的是高至喜先生,他在《论商周铜镈》[6](P576-582)一文中,依据纹饰的不同将当时所见商周铜镈分为四型十式,即:A型鸟饰镈(共9件,可分七式)、B型虎饰镈(共4件)、C型云纹镈(1件)和D型以克镈为代表的一类镈。值得注意的是,高先生对这些镈进行了年代学分析,且注意到商周铜镈的发展序列及其相互影响之关系。

杨涛在《先秦青铜镈研究》一文中依据镈的纽部为标准来区分其型式,探寻其演变规律。他将所见镈钟按区域分为南方镈和中原镈,并分别进行分型分式。其中南方镈皆为环纽,可分为一型四式,中原镈可分两型:A型为兽形钮,分为八式;B型为环型钮,分为四式,并对每一式特点加以总结。杨涛之所以将镈以纽为基础进行划分,其依据是相对于甬钟之甬而言。他认为“形制,尤其是腔体的改变,必将对其音响、双音结构、音乐性能产生影响”[7](P19-26)。

李纯一先生则依据镈钟器身横截面形状将镈钟分为椭方体和合瓦体两种类型,然后再按照翼的有无以及翼的数量、形状和钮形之不同,分为多种式和子式。[8](P145)

方建军先生以镈钟钟体的两栾①为划分依据。他认为两周镈在形制上有两个主要特征:一是平口,二是有钮,而迄今发现的两周镈都是平口,不像甬钟或钮钟为凹口,是它们之间很明显的一个区别。他认为“目前拟取的方法是,先划分镈的型式,从型态上寻找镈的发展变化顺序,再结合可知时代的发掘品,来大体排出西周镈的年代早晚。”“铜镈共鸣腔(即钮以下体部)的形制是决定发音的关键,而腔体形制的不同,又可明显地从两栾的形状看得出来。”[9](P28-35)因此,他将镈体两栾形状分为侈栾型和弧栾型,进而根据扉棱主题形状和装饰将每型又细划为两式。不过,方先生也提到:“这些演变趋向在发展时间顺序上并不一定绝对,可能还会有交错或存在地区的、文化的差别。”[9](P28-35)总的来看,这种分型方法与李纯一先生的分型方法较为相似,只是视角各有不同而已。

另外,冯卓慧在其博士论文《商周镈研究》中对目前所见先秦镈钟作了深入研究,虽未对镈钟进行类型学划分,但他从镈的扉棱变化入手,探索了镈钟的演变规律。[10](P74-80)

二、郑国祭祀遗址镈钟形制特点

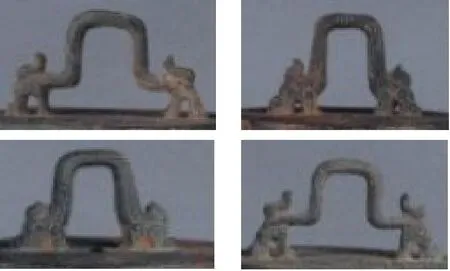

自商末以来,镈钟形制几经变化,致使其变化的原因归根结底是礼乐文化的变迁,因此,将镈形制之变化纳入到礼乐文化发展中,方能理解其形制演变之动因。商代镈发展到春秋时期郑国祭祀遗址镈钟,其钟形已是竭尽简化的形式。可将这一过程以图片形式简要归纳(见图1)。

图1 镈钟形制演变图例

从镈的演化序列可以看到,自商代末年的江西新干大洋洲镈到春秋中期的郑国祭祀遗址镈钟,镈体形制的各个部位都有明显变化,总体呈现出由繁至简的演进过程。郑国祭祀遗址所出镈钟除了保留有于口平齐、环纽这些最为基本的镈钟特征之外,其它诸如扉棱、中脊、繁钮、椭圆型腔体等,以往镈钟的典型特点已消失殆尽。镈形制的奢侈豪华,重在礼仪功能,而繁枝末节的去除,也意味着它在功能上从礼器向乐器的转换。郑国祭祀遗址编镈所属年代为春秋中期,此后,镈钟形制大致保持这样一种简约样式延传下去。这种简化形式的出现并非一朝一夕,而是一个长期发展变化的过程。下文中,我们将按其各部位演化特点对郑国祭祀遗址镈钟之形制加以诠释。

(一)扉棱消失

郑国祭祀遗址编镈已不见扉棱踪影,虽如此,并不代表其与扉棱毫无联系。扉棱作为镈钟的重要文化基因,它的消失蜕化意味着镈钟在性质上发生变化,即由礼器更衍为乐器。因此,追溯扉棱变化、消失之缘由,方能阐释郑国祭祀遗址镈钟之存在意义。

自发现殷末镈钟之初,它便以两侧饰以扉棱的显著形制特点区别于同时代的铙及后来的甬钟。史学研究向来有几分材料说几分话,特别是凭实物进行研究的考古学,诚如王子初先生所言:“目前的资料还难以告诉我们在这些早期镈之前,究竟还有一个怎样的发展过程”,“从理论上推测,镈在其发展演化的过程中,应该存在一个过渡阶段以及属于这一阶段的产物。”[11](P571)不过,扉棱的存在,透露出镈的形制渊源。

关于青铜镈的起源,前贤有过多种推论。唐兰认为“盖镈之起源,本自于搏拊。”[12]郭沫若认同唐兰观点,但又有所补充:“然镈又脱胎于钟,乃明白之事实。”[13](P7)高至喜则提出“铜镈最初可能是受中原商文化铜铃的影响而铸制的。”[14](P59)李纯一也持类似观点,他认为“从形制上比较,南方古越族镈可能是脱胎于中原地区的夏铃,而为中原地区西周镈之所本”[15](P61),如此云云。本文无意于考辨镈之起源,不过,从现有考古出土来看,镈钟与铃有着极其密切的亲缘关系。四川广汉三星堆出土商周时期兽面铃、长形扉素面铃及羽翼扉素面铃的环纽及扉棱造型(见图2),揭示了其与镈钟造型上的承继关系,尤其四川广汉三星堆出土的兽面铃与江西新干大洋洲镈在形制上极为相似。

图2 四川广汉三星堆出土铜铃

江西新干大洋洲镈扉棱为两翼,同时于镈钟体中间正背面加入中脊成为四翼造型。这种四翼造型在南方早期镈时便固定下来。见于湖南的邵东民安镈、虎饰镈、鸟饰镈等均为四翼。此类造型也被周王室所吸取,所见 西周至春秋早期北方地区的镈(眉县杨家村镈、克镈、秦公镈、秦子镈等)都是四翼。但是,南北方扉棱形态则有所不同,体现出文化属性之差别。所见南方早期镈扉棱纹饰具象精致、栩栩如生,虽“形态各异、繁简不一,但基本上都以虎纹或鸟饰为饰”,然而,“进入西周时期,镈的扉棱进一步简化,舞部的鸟饰下移,且多为扁身并与扉棱厚度相同。鸟的形态愈加抽象,只有高冠的特点越来越突出。”[10](P74-80)

值得说明的是,南方镈与北方镈之差异在其组别、件数的增加,南方镈均为特镈,是重要的礼器,北方镈编列形式呈现,最早的陕西眉县杨家村镈为三件一组,大小其次。所以,周代吸收镈钟的本义就是充实乐悬,镈之乐的功能逐渐凸显。春秋早期以后,镈如雨后春笋般频现中原地区,大多数镈钟扉棱已全部褪去。王子初先生曾提到,“四翼”的形制,除了显示豪华之外,对其音乐性能来说,没有一点用处。[16](P80)因之,从音乐声学看,“四翼”不仅阻碍镈的音乐性能,在青铜贵为“金”的时代,四翼的存在既耗费铜料,又增加成本,进入春秋中期,铸钟者果断抛弃奢繁的扉棱,让镈钟轻装上阵,真正成为乐悬中的重要一员。

(二)纽部造型极简

在镈钟形制流变过程中,纽部实则经历了“简-繁-简”的过程。湘赣地区所见镈钟,如江西新干大洋洲镈、衡阳金兰市镈、浏阳黄荆村镈、波浪纹鸟饰镈、鸟饰镈等大多为单纽。反倒是镈钟北上中原之后,扉棱上“爬”至纽部,纹饰造型与纽融为一体,动物形象亦由南方地区的具象变为抽象化。如陕西眉县杨家村镈、秦武公镈、克镈等都是这种复纽四翼的造型。这或许就是“中原地区在引入南方镈之初,其理念不是简单的照搬模仿,而是通过分解与融合将各钟不同的结构因素组合在一起,体现出中原地区包容并蓄的文化特点。从另一角度而言,也体现出中原文化相对于周边地区所具有的、不愿简单模仿复制的强势心理。”[17](P46)在四翼退却之后,复纽以简化的形式存在于镈钟之上,一些地区干脆简化为方形单纽,返璞到商末周初湘赣镈的单纽状态。

郑国祭祀遗址钟纽即处于复纽简化的过程之中,其纽部设计较为简朴,多数呈凸字形纽,有的呈方环形,纽两端分别铸作兽首状。但对比来看,不同镈钟钟纽的宽狭及形状略有差异。有的钟纽在铸接时颇显草率,向下沉入舞部之内,只剩兽的一角露于外部(见图3)。

图3 郑国祭祀遗址镈钟钟纽造型

通过图3可看出,在镈钟纽部类型大体相同的情况下,不同坎钟镈纽部在形制规范、制作工艺上各有不同。即使同一坎镈钟,其纽部形态、质量也参差不一,如图3中行遗址1号坎的1号镈与2号镈,前者呈偏窄竖环凸字形,两侧动物完整、立体;后者钟纽则相对较宽,似为塌陷入舞部,两侧动物造型残缺不全。整体来看,中行4号坎编镈制作最为规范、精致,其纽旁饰双首连体龙形环纽,纽端略呈方形,龙首比例较1号坎镈稍大。

另外,7号坎镈钟纽部可分为两式:1、4号镈为Ⅰ式,凸字形纽;2、3号镈为Ⅱ式,竖环形纽(见图4)。

图4 中行7号坎1至4号镈钟纽

这种类型的纽部还可见于山东省博物馆所藏凤纹镈。此镈钟纽与郑国祭祀镈钟有异曲同工之处,同为凸字形环纽,只不过在制作上比郑国祭祀遗址镈要精致的多,凤鸟纹钲部以粗犷的阳线纹分界,而郑镈则是阴线纹。除此之外,在纹饰方面,凤纹镈比郑镈精妙、细致,在风格上却又极为相似。因凤纹镈系征集品,所以不排除两镈之为同源。

(三)枚的出现及钲、篆部的形成

枚与钲、篆部是甬钟的形制特点,三者或以阴线或以阳线作为界隔,分布在甬钟钟体上部区域。枚的排列以钲部为轴心,左右对称,又以篆部作为间隔,分作三排,每排3枚,共36枚。追溯钟枚之源,陈梦家认为“突出其两目,是为乳枚的滥觞。”[18](P126)即枚由饕餮纹具有象征性的狞厉双目演变而来,可见枚产生的最初用意是装饰钟体。但随着古人对乐钟性能不断深入的认识,枚对乐钟的音响性能被挖掘出来。据声学专家证实,枚对编钟板振动发声有所影响。其一,有枚钟可使钟的节线更为集中,研究发现有枚钟比无枚钟分音要少;其二,枚集中在上半部主要影响钟上半部振动较大的那些振动方式;[19](P161-171)其三,枚之所以呈左右对称,因其在声学上还可以加强板体振动的对称性,使振动节线更为整齐。同时它可以起到强化振动负载作用,使声音较快衰减。[20](P174)因此,钟枚具有美化钟体与阻尼余音的双重作用。

诚然,古代钟匠对编钟形制的改造以及音响意识的不断深化,主要在甬钟身上实践而来,与此同时,镈钟在形制方面还处于相对停滞状态。南方镈钟体无枚,传入中原后才渐有枚的雏形。目前所见,秦公镈钟体上方接近舞部及下方接近鼓部区域,分别有一条横贯钟体的隔离带,以中脊为界每侧隔离带内各有两个菱形凸起装饰,克镈钟体也有与秦公镈极为相似菱形装饰,可能为 镈钟饰枚的最初尝试,时为春秋早期。

图5 秦公镈

周人对镈钟的真正改造始于春秋中期,其方法是将甬钟的形制特点“嫁接”到镈钟上。目前所见最早标本即郑国编镈,无论出土于墓葬还是出土于祭祀遗址,枚、钲、篆齐全,特别是其数量之非凡,充分说明当时在中原地区对镈形制的改造已经基本完成,镈钟由礼器转型为乐器。春秋时期,战乱频仍,客观上促进了各国之间的文化交流。考察春秋中期各国镈钟形制,大多枚、钲、篆俱齐,但器形规格、制作水平方面明显较郑国迟缓。与郑国合为“郑卫之音”的卫国,亦出土有编镈,辉县琉璃阁甲乙二墓系卫国墓葬,出土两组编镈,但时代已为春秋晚期;[21](P108)晋国所见春秋时期最早编镈于1959年发现于山西侯马市上马墓群的1004号墓,年代大体相当于春秋中期偏晚;[22](P58)楚国镈、钟的确切年代应在公元前625年至公元前595年之间,属春秋中期。[21](P100)应该说,郑国对镈钟形制改革具有开拓作用。

另外,镈钟钟枚设置虽取自甬钟,但形制上又不同于甬钟。甬钟枚形多呈圆柱状或二层台状,枚形较长,而郑国祭祀遗址镈钟钟枚大多呈乳丁状。1997年在新郑郑国祭祀遗址范围内449号水井发现一枚范和一局部编钟范,449号水井为铸铜作坊的供水井,后成为遗物的废弃坑,经断定为春秋中期遗存。枚范是组装范法的最小单元,范体泥质,为近完整的圆柱形,枚上涡纹清晰可见。编钟范范体泥质,为编钟腔面一侧枚篆之部,已浇铸使用过,其上起自舞沿,下端和两侧均为断茬。块面纹饰清晰,包括3行钟枚和枚间的两道篆带,其形、饰与镈钟相契合。

而同出于郑国的李家楼特镈则与之不同,其形制为螺旋状枚,这种形状钟枚在楚钟上最为常见。许公墓编镈所有钟形均采用螺旋形枚设计,这是甬钟使用螺形枚最早也是唯一的例证,集中显现了这批编钟的文化属性。王子初先生认为,螺形枚很可能来自南方越、楚文化的习俗,以往所见较早出现的标本在楚与中原均所见,所以螺形枚应是南北文化交流的反映。[16](P77-83)

(四)钟腔改变

青铜镈钟形制上的逐步简化,意味着其礼的功能逐至消退,而乐的功能得以提升。同为钟类乐器,镈钟与甬钟的主要差异在于其椭圆形钟腔以及于口平齐的构造,这两个特点导致镈钟音响性能远不如甬钟。郑国祭祀遗址编钟在音响性能改造方面与眉县杨家村编镈等初入中原的镈钟之最大区别无外乎钟腔的改变,即由椭方形钟腔变为与甬钟相似的合瓦形钟腔,这是春秋时人对镈钟做出的重要革新,而郑国则是对镈钟改造的先驱。

椭圆形钟腔与合瓦形钟腔在发音振动时有着本质区别。两者之间的最大不同在于后者有明显的节线分布,而前者没有。敲击正鼓音时,节线从两侧鼓部中产生,第一基频加强,第二基频被抑制,此谓前者;敲击侧鼓部时,节线在正鼓部中线与铣棱同时形成两对节线,第二基频加强,第一基频被抑制,此谓后者。[23](P75)宋人沈括所言“钟圆则声长,扁则声短”即是对两种钟腔形制的概括。

新郑地区出土春秋中期偏晚的李家楼特镈钟腔虽已具备合瓦造型,但其钟腔仍为浑圆之势。而祭祀遗址镈钟钟腔均系合瓦形,也许前者的目的不在于乐,在于以其巨大的体量发挥威震作用。在礼与乐的博弈间,镈钟乐的功能属性逐渐占居主流,春秋中期以后,椭圆形镈腔已难觅其踪,合瓦形腔体遂成为春秋后期编镈的主要形制。

综上所述,体现在郑国祭祀遗址镈钟上的改革可谓大刀阔斧,镈钟富有代表性的、极具美观性的形制特征到春秋中期已消失殆尽,换来的是镈钟音乐性能和旋律性能的提升。因此,郑国祭祀遗址镈钟既是春秋时期乐器改革的分界点,又具有显著的乐悬象征意义。

注释:

①即两铣,《周礼·冬官·考工记》中详细记载了钟上每个部位的名称,即:“凫氏为钟。两栾谓之铣,铣间谓之于,于上谓之鼓,鼓上谓之钲,钲上谓之舞,舞上谓之甬,甬上谓之衡。钟县谓之旋,旋虫谓之干。钟带谓之篆,篆间谓之枚,枚谓之景。于上之攠谓之隧。”