西安鼓乐的曲目积累与发展创新

●褚 历

(中央音乐学院,北京,100031)

当今中国传统音乐和非物质文化遗产的保护和发展,就音乐品种本身而言,可分成三个部分:资料保存、活态传承和发展创新。资料保存即对该音乐品种各方面的资料,用文字、图像、实物、乐谱、录音、录像、真人表演以及数字化、网络化等各种形式进行尽可能完整的记录和原样保存,也称静态保护、静态传承,其中包括博物馆、档案馆式的保存。活态传承即该音乐品种以活态的形式在现实社会中生存、传承和延续,也称动态传承。因为需要适应社会环境的发展和受众审美、实用等需求的改变,活态传承必然是既有继承也有变化的传承。发展创新即在该音乐品种原有传统的基础上进行变化、发展和创新。

西安鼓乐2004年被文化部、财政部列入中国民族民间文化保护工程第二批试点名单,2006年被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录,2009年被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录①。作为我国一个重要的传统音乐品种和非遗项目,西安鼓乐的保护与传承问题引人关注。以往的研究中,资料保存与活态传承谈论较多,颇有共识;但对于发展创新,除了一些与西安鼓乐有关的根据其素材进行编曲或创作的乐曲的分析探讨外,对西安鼓乐本身的发展创新,相关研究不是很多,主要有:

改变是必然的,应适应现代观众的审美需求:

“传统音乐既然是一定社会土壤和文化背景的产物,……它就必然会随着这些条件的改变而改变。……保持某一乐种的传统,并非就是保守和守旧,而是完全可以与现代观众的审美需求相适应的。事实上,西安鼓乐发展到今天,必不可免地要发生一定的变化。它与历史上各个时期的鼓乐演奏,无论是风格特点、演奏技法、曲目选择,都不可能完全一致,不会是原封不动的再现。但这种变化是在乐种基础上的渐变。”[1](P23-24)

原生态保护与现代化发展两条路线并行:

“用两条腿走路;一条腿走保护道路,近似日本寺院或宫廷里针雅乐团,代代相传,使之永不变色;另一条腿走发展的道路。”[2](P68)

“西安鼓乐今后的发展可以做如下尝试:一是走纯民间、原生态的路子。由农民和老艺人去演奏,……当然最好能与我省的旅游业相结合。……二是走时尚路线。成立专业性的鼓乐团,组织一批懂鼓乐并且经过专业训练的演奏家。同时,给这样的乐团里加上现代包装,运用现代化的舞美设计、音响效果以及编排一些适当的舞蹈,使之吸引更多人的瞩目。”[3]

市场化:

“让长安古乐走向世界,必须走市场化的道路”[4]。

传播及传承方式变化:

“西安鼓乐赖以生存和延续的民俗地域环境和社会环境已发生了变化,西安鼓乐的传播及传承方式也必然要相应地发生变化。”“若处理得当,使旅游景点的演出适度合理,不伤西安鼓乐的筋骨,不损害西安鼓乐的特点,这种旅游景点的演出也不失为一种对西安鼓乐动态的保护办法。”[5](P6、8)

音乐形式变化(与声乐、舞蹈、舞美、音响等结合的演出形式、乐器、编配、速度及节奏、音准、音质等):

“新的一代的演奏,应有所改进和提高,例如音要准(不是以平均律为标准),乐器的组合,可根据历史情况和现状,在乐器的种类、数量上做适当地调整,以求声音协调、谐和、音质优美。”[6](P41)

“作为产业的终极目的,西安鼓乐的产品应……同声乐、器乐、舞蹈等艺术表现形式结合起来”[7](P142)。

“在高校设立西安鼓乐团,可以在保护西安鼓乐原生态的基础上,研究演出形式的多样及多元化,……如合唱与鼓乐、古诗词与鼓乐的配合、独唱与鼓乐、舞蹈的加入、古谱的吟唱等。”[8](P34)

“笔者设计研制出的十七苗全簧笙,解决了演奏西安鼓乐四调的难题,极大地改善了笙在鼓乐演奏中的音响和表演能力,对鼓乐的发展和保护起到了积极的作用。”[9](P60)

“要想实现活态传承,可以适当考虑一下对其作一定程度的改变。……这包括对当下演出版本的艺术加工,在乐队的组成、音乐的速度及节奏变化上动点脑筋,也可以用一点编配手法,包括适当增加一些乐器”[10](P38)。

新曲目:“可以吸收一些其它剧种、曲种等姊妹艺术的曲牌”[6](P43)。

“具备音乐专业技术的专家给于古乐社帮助”,包括“利用我们的专业知识帮助他们创编和发展新曲目,从而使古乐的演出符合新时代的特征,增强长安古乐的生命力。”[11](P56)

“念词音乐的创新”[12](P29-30)。

“20世纪60年代以来,西安鼓乐民间乐社及艺师在表演曲目上进行了数量不少的创新”[13](P75)。

与流行音乐融合:“在保障鼓乐精神内涵与特征形式的原则下,将鼓乐与现代流行音乐进行适当融合”[14](P30)。

传统与创新的关系:“创新动力不足。其一,西安鼓乐的传统掣肘导致西安鼓乐在创新活动中畏首畏尾。其二,难以平衡西安鼓乐的保护与创新的关系。”[15](P22)

这些论述涉及面较宽,其中一些年轻的研究者(包括研究生、本科生)做了较多的展望和设想。但是,对已有曲目的改编(音乐形式变化)谈论较多,对新曲目的开拓涉及很少;有些论述关于音乐(特别是其形式)具体如何发展改变非常简略,一带而过;对传统与创新的关系未做深入透彻的分析。

虽然一些研究者对西安鼓乐在保持传统的基础上进行发展创新和音乐形式的现代化取得了基本共识,但创新具体如何实行,实践者——西安鼓乐艺师和乐社对创新具有怎样的观念和条件?相关情况仍十分复杂和艰巨。[13]

本文对较之音乐形式变化更具创新意义的曲目创新,以及发展创新对于传承保护的重要作用,结合西安鼓乐的历史与现状,试做探讨。

一、传统时期西安鼓乐的体裁创新

传统时期指截至20世纪上半叶的时期。西安鼓乐丰富内涵的重要依托——众多曲目和体裁是在其长期的发展历史中不断吸收创造和逐渐积累形成的。人们常说,西安鼓乐包含了唐、宋、元、明、清历代音乐,但具体各个时代有哪些音乐则较少关注,鲜见论说。西安鼓乐各体裁的产生时期(见表格)②:

?

以上是笔者在前人基础上目前的阶段性认识,西安鼓乐及其体裁的历史考察在涉及材料的广泛性、考证分析的深入性、确实性等方面还有较大的修订、完善空间,但一些基本的态势是比较明确的:元代以来的情况相对清晰,最令人神往的唐宋时期则因年代久远、资料缺乏而在较大程度上仍然笼罩于历史的迷雾之中,推测成分较大;源于唐宋时期的体裁多与宫廷音乐相关,社会层次高、艺术性强;由唐宋经元明至清,体现出从宫廷音乐到文人音乐再到民间音乐逐渐下行的基本发展轨迹。

探究某种音乐的历史时,不仅要从名称和与之前其他音乐的共性方面考察其可能的来源,也要从具体的结构形式的比较和确凿证据方面考察这种来源的可靠性和推测程度,还应考察这种音乐在后来的发展过程中产生了何种形态和何种程度的变化,如此才可能对某种音乐的历史取得较为全面、客观的认识。西安鼓乐的各种体裁,特别是那些可能产生较早的体裁,如鼓段曲、耍曲、套词、大乐、赚以及坐乐全套,在长期的延续中都产生了或多或少的变化。

这些体裁及其曲目,有些是西安鼓乐从外部吸收并加以变化的,其中变化程度较小(特别是在曲名等外部形式上)的如北词、南词、赶东山类乐曲、打札子,变化程度较大的如赚、京套、花鼓段、别子;有些可能是西安鼓乐创制的,如外南词、大乐、坐乐全套。

吸收改编和创制正是传统音乐创新发展的基本方式。西安鼓乐依靠由唐至清不断的改编和创制,将各个时期社会上流行的主要音乐形式和乐曲吸收进来,结合自身情况加以改变,或根据各个时期的自身条件创作新的体裁和乐曲,由此积累了丰富的体裁和曲目,铸就了深厚的文化内涵,延续了辉煌的艺术生命。

但这种历代以来生生不息的改编和创作,似乎到清代末期的打札子便戛然而止了,至今人们一般知晓和认为的西安鼓乐体裁就是上述这些。清末至20世纪前期,西安鼓乐在已有体裁的框架下是否有乐曲创新则因记载缺乏而不明确。

二、20世纪后期以来西安鼓乐的曲目创新

“文革”期间,俗派的南集贤东村、西村及何家营乐社为了保护鼓乐,演奏过红色革命歌曲③。

南集贤东村乐社或其成员在“文革”期间的音乐活动,按表演的主要体裁形式可分为三个阶段:吹打革命歌曲——小型节目(舞蹈、戏曲清唱、歌曲、戏剧短片)和歌剧《白毛女》——秦腔样板戏④。后两个阶段在乐曲体裁、乐器、人员方面变化很大,已不属于西安鼓乐;但第一阶段就是用西安鼓乐乐社原来的乐器、人员、体裁形式、锣鼓段来演奏新的曲目——革命歌曲,间插锣鼓段的革命歌曲联奏与俗派乐社传统的打札子(间插锣鼓段的民间小曲联缀)在基本结构上非常相似,这一阶段应视为西安鼓乐的延续。

“文革”期间,西安城区的城隍庙、东仓、大吉昌乐社受到的影响很大,停止了活动,所以没有俗派乐社这样的演奏。

“文革”后不久的1979年,南集贤东村乐社顾景昭先生等人还编创了一首西安鼓乐新曲目《古曲新编—庆丰收》。

“文革”及稍后的农村这一特定的社会环境,孕育了俗派乐社这段特殊的活动历史及曲目创新。

20世纪80年代至今,何家营乐社和何忠信先生演奏过佛乐;南集贤西村乐社用唐诗、《诗经》等古代经典文献为西安鼓乐传统乐曲配词演唱;东仓乐社在大唐芙蓉园演出的曲子,既有西安鼓乐传统乐曲,也有改编乐曲(如《霓裳》)和不属于西安鼓乐的乐曲(如《傩舞》、大型活动的曲子《普天乐》)。

此外,有些乐器社、铜乐社编创了一些念词和赞,主要方式是用传统曲调填唱新词,也有部分曲调的改编和创作;[12](P29-30)非民间的西安鼓乐研究、表演者也用西安鼓乐传统乐曲填配了一些古诗词⑤,用西安鼓乐素材编创了一些乐曲⑥。

20世纪80年代以来,还出现了根据西安鼓乐素材编曲或创作的筝等民乐独奏、锣鼓乐、合唱、钢琴、管弦乐、民乐重奏及合奏、器乐与人声等形式的乐曲。这些是西安鼓乐的外部扩展,不属于西安鼓乐本身的曲目。

总之,20世纪后期以来,西安鼓乐还是演奏过一些新曲目的。在“文革”的严酷环境和当今保护原生态音乐的共性认识下,西安鼓乐乐社的曲目创新仍然不绝如缕。但其中很多曲目或属于旧曲配词(如许多念词),或较为零散(如《庆丰收》),或目前看来不属于西安鼓乐(如何家营乐社与居士合作的佛乐),较有规模和特色的是“文革”中俗派乐社的革命歌曲,然而至今未被视作西安鼓乐的曲目。20世纪后期以来西安鼓乐在曲调上的创新(特别是原创)以至体裁创新是很少的。

三、西安鼓乐的曲目创新与传承保护的关系

20世纪后期以来西安鼓乐的曲目创新(包括目前看来不属于西安鼓乐的曲目),与传统时期的曲目创新相比,有一些基本的共性:

创作方法:吸收改编或原创;

创作来源(吸收或借鉴的对象):当时社会上流行的主要音乐体裁和曲目;

创作原则:适应时代和当时观众的需要;

创作效果:推动了西安鼓乐的发展,促成了乐种的延续。

这就是曲目创新的形式和作用。

但传统时期的曲目创新(特别是曲调的创新)与20世纪后期以来的创新也有明显的区别,即新旧曲目的兼容。传统时期的曲目创新,产生新曲目的同时并不丢弃旧传统,创新与继承不是排斥、矛盾关系,而是在原有基础上的累加、更新,当然旧曲目及新曲目在其后的传承中都会经历各时代需求的考验和筛选。

而20世纪后期以来的曲目创新,除旧曲配词外,新的曲调往往不被视为西安鼓乐曲目。如“文革”中的革命歌曲,表面看来是由于人们只把当时的演奏作为一种保护的策略或政治宣传的工具,没有视其为通常的艺术,因而没有将其纳入西安鼓乐传统的序列,实际上更为本质的原因是,西安鼓乐已被定义为古代的艺术,人们已不愿意承认其当代创新。

“文革”中一些革命歌曲的广泛流行,虽有政治、社会因素,也有艺术因素。“文革”中俗派乐社演奏过的那些革命歌曲,今天在互联网上很容易找到年轻的流行音乐歌手演唱的版本,表明其在流行音乐以及当代社会中还有一定的价值,但它们在思想性较不明确的器乐形式的西安鼓乐中却早已成为烟消云散的昨日黄花。

“文革”中吸收演奏革命歌曲,与元代吸收演奏北词和南词、明清时吸收演奏当时的戏曲音乐、清末吸收演奏打札子,在基本形式上如出一辙。这些革命歌曲虽因政治和观念因素而有其特殊之处,我们今天是否可对其采取较为客观的态度?现在,“文革”中乐社演奏的革命歌曲不被承认是西安鼓乐,《庆丰收》成为边缘化的另类曲目(主要原因是其创作时间),1979年以后西安鼓乐在严格意义的曲目即乐曲上创新缺乏,这些是否表明当今西安鼓乐界人们的观念较之传统时期有了很大差异?

正如前文已有论者指出的那样:“传统掣肘导致西安鼓乐在创新活动中畏首畏尾”,“难以平衡西安鼓乐的保护与创新的关系”。目前西安鼓乐界对传承保护高度重视,这是非常可喜的,几代专家学者的研究和呼吁起了很大作用,功不可没。在静态保护缺乏,艺人及实物等资料即将散失或损坏的情况下,集中精力、心无旁骛地搞好静态保护是必要的;但在静态保护达到一定质量后,仍是几乎把全部精力用在传承保护上,将传承与创新割裂开来,反对创新,则是值得思考的。

联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》(2003)认同“再创造”的重要作用:

“承认各社区,尤其是原住民、各群体,有时是个人,在非物质文化遗产的生产、保护、延续和再创造方面发挥着重要作用,从而为丰富文化多样性和人类的创造性做出贡献,……”“这种非物质文化遗产世代相传,在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中,被不断地再创造,……”⑦

时任陕西省文化厅厅长的刘宽忍先生认为:

“非遗不是原封不动的固态保存,只有融入生活、创新发展,才是非遗活态传承的最佳方式。”[16]

这种观点是否只是针对秦腔、陕北民歌、陕西民乐等非遗项目而不适用于西安鼓乐这样的“活化石”乐种?

现在一提到西安鼓乐,最激动人心的一点(可能也是唯一的一点)就是“唐代遗音”。将西安鼓乐定位和限制在唐宋,否认其后的发展变化,是否反映了崇古的虚幻幽思?陶醉在唐代的兴盛之中而希望乐种不做改变,缺乏重今务实,是否使民国以来的西安鼓乐在当代难以为继?

很多艺师表示,不能让祖先留下的东西在我们手里失传。但如果只原样继承而不创新,那只保住了西安鼓乐的外在躯壳(而且是民国以来的衰落形态);如果最值得珍视的西安鼓乐持续千余年推陈出新、自强不息的生命律动停止在我们的时代,我们能无动于衷、无愧于先人吗?原样传承只是基础,创新发展才是每个时代人们面对的真正考验和需要完成的历史交代。

前述西安鼓乐体裁的演变轨迹再次体现了艺术的发展规律:当创新不成问题的时候,乐种的传承也没有问题,当创新缺乏的时候,乐种的传承也出现危机(例如目前的状况)。创新的繁荣意味着乐种的兴盛,创新的衰微体现出乐种的没落。这里的传承是指活态传承,可以看出,创新是活态传承的必要因素和保证条件。

资料保存的静态传承注重原样保存,不应改变、创新;而活态传承只有通过创新才能实现。因为时代、社会和受众需求在变化,音乐品种要想保持活态传承而不被淘汰,只有通过改变、创新去适应新的环境和受众需求。

有学者早已指出西安鼓乐在民俗与娱乐领域地位的衰落:

“随着时代的前进和经济的发展,……文化娱乐形式更加多样化,许多民俗存在与延续的环境发生了很大变化,西安鼓乐过去那种统领众多民俗活动和娱乐领域的盟主地位已渐渐不复存在。”[5](P6)

稍后则有学者论述了西安鼓乐在传统的主要活动场合——庙会中祈禳、娱乐功能的退化和鼓乐自身的退化:

“在鼓乐所依附的民俗载体日趋萎缩的同时,西安鼓乐自身在庙会民俗中所具有的祈禳、娱乐的文化功能也因失去了原有的语境而退化甚至消失。”“曾经深受群众喜欢的西安鼓乐已不能满足现代人的审美口味,……鼓乐自身的退化也是导致这一后果的重要因素”[17](P51)。

实际不止是庙会场合,在当今的舞台演出等其他场合,西安鼓乐审美功能的缺失也不容忽视:

“现在很多人欣赏不了西安鼓乐,不仅是一些老百姓接受不了,甚至一些有文化的中国学者对其也难以接受。这是我们在历次的演出中得到的教训。……原因在于现代人的审美观念的确和过去有很大的不同,……但是,西安鼓乐如果是‘唐宋遗音’,曾经的乐器是这样吗,配器是这样吗,形式是这样单调吗?”[8](P34)

一位年轻的西安鼓乐艺师告诉我:

“我不喜欢这,你说西安鼓乐我喜欢它干啥呢,我有那时间我去唱个歌我学个什么萨克斯呀啥的,但是我还必须得把这继承下来,因为这毕竟都是我老祖先留下来的,一代一代传下来的。”

文化传承的观念深入人心,让人倍感欣慰;但西安鼓乐对担负实际传承任务的艺师而言都只有文化性没有审美性,这会使传承工作陷入何等艰难、尴尬和异化的境地?

既然传统的西安鼓乐不能满足当今社会和受众的实用、审美需求,要想实现活态传承,改变和创新是必由之路。改变主要包括以下两个方面:

(一)更新社会功能

乐种要在社会中生存,必须具有足够维持自身存在的社会功能。对于因外部环境变化而自身功能丧失或缺乏的事物,建立足够的新功能是继续生存的基本保障。西安鼓乐目前最为突出的历史和文化功能(这是在现代社会凸显出来的新功能)主要为学者专家及有此认识的艺师看重,仅靠此功能是远远不够的。西安鼓乐应在巩固原有的仍具适用性的功能基础上开发新功能,建立多元、完善的功能体系。

具体而言,尽量保持传统的会社型组织及其宗教性功能、地方性组织及其社区性功能以及当今的“活化石”乐种及其历史和文化功能,改善审美功能,探索营利功能(已有实践,如东仓乐社加入大唐芙蓉园景区),增加乐社的雅集型因素及其自娱、陶冶功能(例如成员主要是退休老年人,功能主要是自娱的乐社)。

(二)加强艺术性

在乐种的各项功能中,体现可听性、艺术性的审美功能是较为基础和本质性的;随着现代社会的发展,审美功能具有越来越独立和重要的作用,而且是吸引广大受众的基本条件。西安鼓乐应在适当保持传统的基础上,充分运用当代拥有的艺术手段,提升可听性、艺术性,适应现今广大受众的审美需求。

其中,曲目创新是最富创新意义和效果的重要领域。一个简便易行、古今延续的历史经验是改编,即吸收当今社会流传度广、大众喜闻乐见的曲目,如群众歌曲、流行音乐等。改编不是照搬,应融入西安鼓乐特色以彰显其独有的艺术价值,使这些乐曲既富亲和度也具鼓乐味,既有强大的生命力也体现西安鼓乐的独特创造。当然如果有成功的原创作品更好。原创与改编的共同之处是与传统戏曲的发展创新类似,需注意乐种传统风格和特色(如基本乐器与乐队、旋律风格等)的适当保留和发挥。

当今社会的音乐环境比传统时期有了很大变化,西方艺术音乐、流行音乐以及现代民族音乐等主要音乐形式呈现出专业化的高度发展,听众的眼界和欣赏水平也有很大提升,而传统乐社艺师的音乐修养与演奏水平比其前辈往往有程度不小的衰退,此消彼长,传承怎能不难?

专业化、高水准的现代社会对民间艺师的音乐水平提出了较高的要求,这一点往往不为人所知。传统音乐在现代社会的一种发展趋势是随着社会功能由民俗(包括宗教祭祀)、自娱向历史文化、艺术审美和他娱转化,运用场合也由日常生活向舞台表演转化,艺人身份由非职业向职业转化。[18](P20)

演出舞台化已在西安鼓乐六大乐社中成为常态,艺人职业化目前仅东仓乐社在践行,而且是民间乐社隶属于旅游景区企业,与独立的市场主体有所不同。周至县艺术职业学校曾与民营企业西安中菲集团合作,2010-2013年设立了西安鼓乐专业,但由于就业出路、教学经费等原因,只培养了一届学生便终止了⑧。西安音乐学院、西安交通大学人文社会科学学院、西安文理学院艺术学院及陕西师范大学音乐学院等院校开展了一些西安鼓乐的课程、表演等教学活动,学校的非专业传承已较有成绩,但西安鼓乐表演专业并未建立。西安鼓乐更不像福建南音、木卡姆那样拥有政府组建的专业艺术团体。

目前西安鼓乐的职业化、专业化程度很低,在社会环境已变化很大的情况下,乐种传承方式与传统时期区别不大,仍主要依靠较有局限的非职业的民间乐社和艺师,未形成民间与专业并举的多元、完善的传承体系。

要改编和创作出高质量的曲目,除民间艺师的作用外,还应考虑作曲家、演奏家、音乐学家等专业音乐人员的参与。

时至今日,以西安鼓乐为素材改编或创作的中西乐器独奏、重奏、合奏及声乐曲已有不少,西安音乐学院作曲系希望“将以‘西安鼓乐’为素材的新作品创作坚持与传承下去!”[19](P149)如今的中国作曲界也在考虑拓宽思路,寻求“跨界”,包括西方艺术音乐与中国民族音乐、现代流行音乐以至世界民族音乐的融合,不知这种潮流能否突破中国传统音乐的“禁区”?作曲家们在为光鲜的现代音乐舞台锦上添花的同时,可否为民间传统乐种的生存发展雪中送炭,能否创作出供传统乐社演奏的西安鼓乐乐曲?

总之,西安鼓乐应克服民间乐社与专业创演两相隔绝的局面,加强二者的融合。民间乐社应提升艺术性,政府、社会应组建专业表演团体,学校设立表演专业;专业创作者也应考虑为民间乐社进行创作。

如果在西安鼓乐中,大众能听到耳熟能详、美妙动人的曲目,艺师有让自己心醉神迷的曲调,那对鼓乐的传承是否会有相当程度的促进和帮助?

人们的一个普遍担心是:创新会影响传承,现在搞创新为时过早。但如上所述,创新是推动传承的有效手段。创新促进生存,生存保证传承,如无创新,生存以至传承便难实现。若是现在还不创新,社会的发展和传统的迅速消逝会使传承日趋艰难,创新的基础和条件日益恶化。关键是处理好传承与创新的关系,使二者并行不悖、相得益彰,犹如在妥善保护旧城的同时,另址建造新城。

创新与传承的关系是:传承为本,新旧分清;各司其职,以创促传。即原样保护、静态传承是必须首先保证的前提和根本。创新与传统清晰划分,不混淆,不做假古董。原样传承是为了保存传统,重在历史性、文化性,主要面向专业人士;创新则是为适应环境、延续生存,重在时代性、实用性与审美性,主要面向非专业的广大受众。传承是创新的基础,创新才能更好地传承(活态传承)。

根据艺师和乐社个体情况的差异,传承和创新可由同一艺师或乐社(团体)兼操,也可不同艺师或乐社各有侧重。“文革”及之后的创新表明,即使是在传统音乐衰落的今天,西安鼓乐也不缺乏具备创新意识和能力的优秀艺师,我们缺少的只是适当的观念。

四、曲目创新的尝试——《朝台歌》

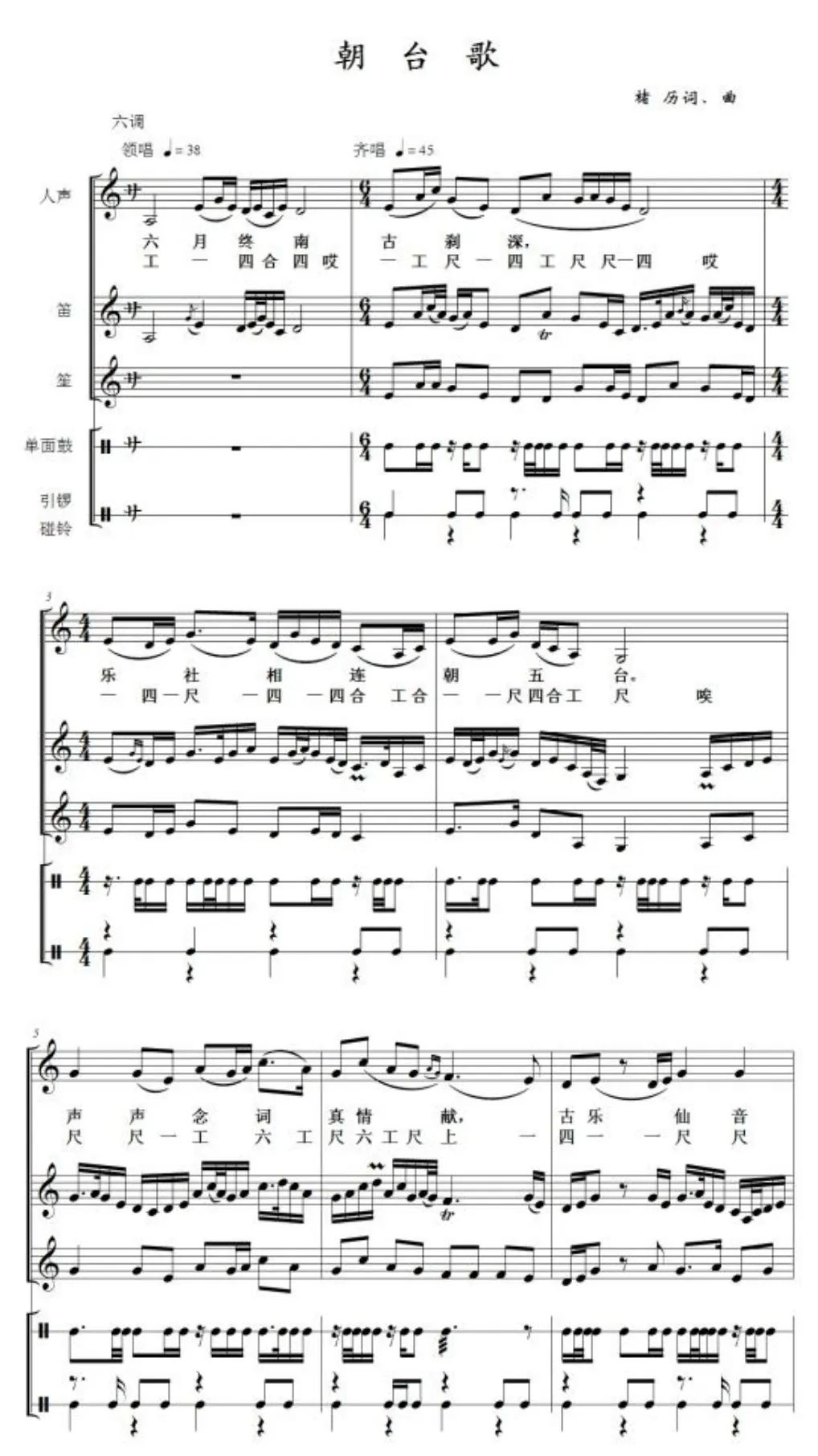

基于以上认识,笔者尝试创作了一首西安鼓乐乐曲《朝台歌》。其体裁形式借鉴念词,既短小精悍,又包含唱词和较丰富的内容。唱词两段,每段七言4句。第一段写西安鼓乐的主要活动——每年六月终南山南五台的朝山进香,第二段写西安鼓乐的历史——跨越诸多朝代的辉煌历程。唱词下方是西安鼓乐原谱的读音,包括润饰的“哼哈”。乐曲开始第一句唱词的前半为散起、领唱,以笛相和。其后上板、齐唱,群笙和打击乐器同时加入。乐曲旋律风格未采用念词的西北音乐风格,而是参考鼓段曲、耍曲等西安鼓乐主要体裁的平和雅正的基本风格,并加入一点现代歌曲的韵味。

传统的西安鼓乐,人声与器乐的各个旋律声部主要为支声关系。一般而言,采用支声织体时,民间性越强则齐奏性越强,民间性越弱则齐奏性越弱。以下版本中,在传统支声的基础上,为求音乐丰富,伴奏旋律声部笛、笙与人声的基本旋律不同之处较多,特别是笛,加了很多装饰音,以体现其细腻、花哨的特点。如果减少各个伴奏旋律声部的差异,向人声的主旋律靠近,则可降低演奏难度。

通过这首乐曲,希望有更多人(特别是专业人士)关注西安鼓乐本身乐曲的创作,增强西安鼓乐富于艺术本质的审美性,让这一古老乐种在我们手中能像往昔那样,不断开拓创新,延续辉煌。

注释:

①中国非物质文化遗产网:http://www.ihchina.cn相关网页,2018年9月9日查阅。

②参见褚历:《西安鼓乐的曲式结构》,中央音乐学院出版社,2008年,第312页,本文略有调整。各体裁按产生时间顺序排列,产生时间不明确的按在坐乐全套中的先后位置排列。可进一步说明的是:赶东山类乐曲用于坐乐全套后部正曲之后的结束部分,乐曲包括《赶东山》、《雨包头》(或《玉抱肚》)、《曲破》、《卓木》及一些特殊的《起目》;南词源于宋元以来的南曲套数,因其形式较完整,西安位于北方,故产生时间可能是元代;念词的产生与其运用场合——西安当地朝庙进香的历史有关(详参吕洪静:《朝山进香与伏腊华风》,《交响》1996年第3期),但具体产生时代不详。

③关于此问题,研究这几个乐社的一些硕士学位论文有简略提及,详见张颖:《西安周至南集贤东村鼓乐社的现状与变迁》,中国艺术研究院硕士学位论文,2007年,第46页;魏晓平:《西安市何家营鼓乐社六十年发展及现状调查研究》,西安音乐学院硕士学位论文,2015年,第8页;李璇:《西安市周至县南集贤镇东村鼓乐社六十年发展状况调查研究》,西安音乐学院硕士学位论文,2017年,第51-52、55页;张薪颖:《风雨飘摇 涅槃嬗变——西安周至集贤镇西村鼓乐社60余载变迁与现状考察》,西安音乐学院硕士学位论文,2017年,第29、121页。

④南集贤东村及下文何家营、南集贤西村和东仓乐社或艺师的曲目创新活动详见褚历:《20世纪60年代以来西安鼓乐民间乐社及艺师的曲目创新》,《交响》2018年第4期。

⑤早期的如曲云:《古曲填古词——为西安古乐曲〈柳含叶〉填词》,《交响》1986年第3期;雷家马先主编,西安音乐学院音乐研究所编:《长安古乐谱》,三秦出版社,1991年。

⑥例如职茵:《西安鼓乐有了新曲子——传承人尝试探索创作新作》,《西安晚报》2014年12月1日,第12版。

⑦中国非物质文化遗产网:http://www.ihchina.cn/3/189-45.html,2018年8月22日查阅。

⑧主要据笔者对周至县艺术职业学校副校长赵波先生的2次电话采访,2019年2月20、21日。