传统文化与其生境的同构

刘安全

摘 要:土家族文化起源与发展是土家人认识自然,获得知识积淀,改造自然,主动选择生活方式的结果。在文化与生境同构话语下,文化产生与发展不仅仅局限于自然生态系统的形塑,还要受人类社会人文环境影响和制度规制,更重要的是文化主体自主选择,对自然和人文生境产生不可忽视的影响。土家族传统文化的变迁与经过其改造的自然构成互动与交融关系。他们的同构是一个自觉的文化变迁过程。

关键词:民族文化;文化生境;同构性;土家族

中图分类号:K18 文献标识码:A 文章编号:1003-1332(2019)05-0026-07

土家族主要聚居在渝湘鄂黔三省一市交界之地,以武陵山脉为自然地理范围。以海拔800米左右的山地、峡谷为主的地形地貌,为土家族人生存提供了较封闭的地理环境和自给自足的物质条件。在这样的生存和发展空间中,土家族文化在历史上经过人的主观选择,创造出一套适应当地自然环境与人类社会环境变迁的传统文化体系。土家族传统文化与其生境同构这一命题,希望通过文化与生境互动的视角回顾土家族文化发展历史,以观照文化生境中少数民族传统文化产生与发展的走向问题。

一、从适应到同构:文化与生态研究的话语转换

生态人类学用“以文化解读生态环境或以生态环境解读文化”的方法提出“文化-生境”的分析框架。这种分析是“在弄清楚人类文化中自然起的作用的同时,理解被刻印在自然中的人类行为”。格尔茨提出将“文化”与“生境”相关联,来解释“地方性知识”与“时间、地方、阶级等论题”的相互关系,“当独具地方特色的事件发生时,又将当地人的想象之物与事件的发生之间相关联起来”。

文化与生境互动关系可视之为生态文化,而作为一项活态的文化必将是一个民族对其“所处的自然环境和社会环境的适应性体系”。一个民族文化从其历史发端,就不断地调适自身与环境的关系,适应性是较早前关于文化与环境关系的解读话语,源于生态学理论。动物会选择适宜生存的环境来生活和繁衍,而人类也不例外,“迁移就成了(人类或文化)适应自然的一种主要选择形式”。在这样的语境中,自然被放置在人类社会之外,人们与自然的关系是支配自然或者是受自然支配,文化与自然处于对立状态。生态人类学者认为,社会化的人将会合理地调节人与自然的关系,用消耗最小的力量和适合于人类本性条件进行物质交换,而人类社会本身文化的新陈代谢,也会在人类适应文化生境过程中不断呈现。文化的产生和发展便是这样一个循环,“生态环境决定生产方式,生产方式决定生活方式,由生态环境和生产方式所决定的生活方式一经形成,并固定为传统和习俗,便会反作用于生产方式并影响到生态环境”。

同构性话语认为人类始终寄生在自然系统之中,其文化也是在自然生态系统中得以构造。从文化起源来看,文化是人类在自然环境中“不断提高自身的思维能力,从而不断对外部世界各种事物进行价值思维肯定所创造的”。“culture”词源有“自然成长的倾向”,人类在自然中所创造出来的文化是“人类求及生存、发展、延续的人为信息系统”,因而,文化无法超脱自然生态系统,而与其并行。“人类社会和自然生态系统作为两个并存的自组织复杂系统,其间存在着诸多相似性,这种相似性贯穿到各民族文化与生态系统的互动关系中,在民族文化中得到完整的反应”。

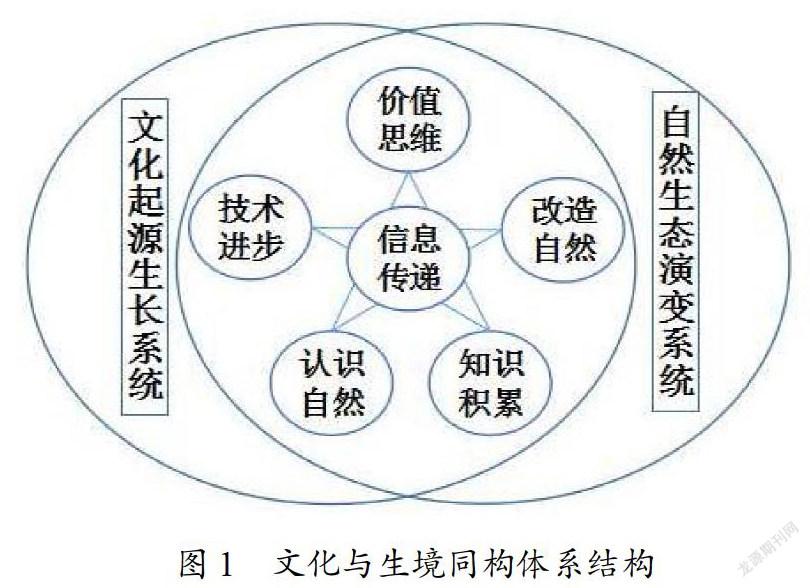

在文化与其生境同构的分析框架中,文化起源生成系统与自然生态演变系统是一个互促互进的整体,人在其中起到至关重要的作用。文化由人创造,在其认识自然和改造自然的劳动实践中,不断进行价值思维试错和完成知识积累,从而不断促进技术进步。同时,自然生态系统也因系统中人的创造性活动而产生重要变迁。文化的起源、传承与发展则通过人为信息的传递不断生产、传播和变迁。

二、土家族传统文化在认知自然过程中的自发性生长

(一)人、自然与神灵交织的世界观对天地的臆测

土家族传统文化中不乏有对人、自然与神灵关系的思考。从土家族《摆手歌》《梯玛神歌》等民间叙事史诗中发现土家族先民对于宇宙的起源、人类的起源作出的臆测般解说。土家族摆手古歌《雍尼和补所》讲述了土家族人起源的传说故事,包括开天辟地、洪水滔天、兄妹成亲和人类延续等内容;人类起源歌从张果老做天,李果老做地,衣恶阿巴做人唱起,解说了族人贪婪想吃雷公肉,而触怒神灵,引来天劫,人类毁灭的原因。描述了躲在葫芦里的雍尼(妹妹)和补所(哥哥)经天劫过后在天地神灵授意下结为夫妇,繁衍人类的过程。迁徙歌描述了土家先民在迁徙、定居过程中不断寻找乐土的故事。“毕兹卡的祖宗来路远,经过千险和万难,从十迷洞上来的,从十排楼走来的,从十八坪上来,从那黑那巴走来的,翻过千山万岭,渡过千潭万水,走过麂子走过的路,攀过猴子攀过的山,跨过螃蟹爬过的沟,踩过鲤鱼漂过的滩”,終于来到山清水秀、土地肥沃的地方安居乐业。他们设想人生活在自然环境之中,自然中所有的物都是有灵性的,是神灵的载体,对于天地人三界的秩序与相互关系进行最原始的解读。这一个充满神性的世界,既有序又平衡,人类及天地万物各得其所,各有所属,人与自然和神处于一种奇妙和谐的状态。

土家族许多文化事象的生成都以这种人与自然和谐的原始宇宙观为基础。神灵观念,如自然崇拜、万物有灵、自然禁忌通过一系列习惯法、村规民约等外在形式表现出来。独特的生态观又与渔猎采集、刀耕火种、梯田耕作和家庭畜牧等生计方式相适应。古树、怪石、洞穴成为乡民所敬奉神灵的载体。《永顺县志》记载:“施溶有猴栗三株,化为三妇,长年三十余,次年二十余,幼者十五六,有殊色,云与田和尚有夙缘。要入洞,旬日始还家,未几复不见,久而又还。如是者半载,田和尚羸瘠不堪,其家人牒诉县城隍神,妖乃息。”一些土家族村寨至今还遗留着果树崇拜的习俗,当地人在除夕之夜,要在果树上砍几个缺口,在缺口中放入肉块,希望来年果树能结更多的果实。猎神崇拜是土家族在渔猎生活中形成的原始信仰。鄂西南地区信奉猎神张五郎,打猎时先敬张五郎,请其“开山”,祈求平安,获得猎物;湘西地区信奉猎神“梅山神”;渝东南地区则视山神为猎神,出猎前要在山神庙前祭祀山神,请求山神准许猎手狩猎。

(二)图腾、祖先与族群文化记忆的融合

图腾与氏族的亲缘关系常常通过氏族起源神话和称呼体现出来。在土家族原始信仰中,某些姓氏的人家与自然界某种动植物具有亲缘关系,而产生图腾信仰。相传早期巴人以蛇为图腾,有“巴蛇食象”的传说。谭姓土家人传说始祖谭婆感应神鹰而孕育后代。田姓土家人相信紫荆树与家族的气脉相连。

清江流域土家族人崇拜白虎,以白虎为图腾。白虎图腾崇拜源于土家族人精神祖先廪君。清江流域土家族人自认为是白虎神的后代,不仅崇拜白虎,还以虎作为族徽。在武陵山区发现的从东周到秦汉时期的巴人青铜器物上,不管是兵器还是乐器,大都有虎的纹饰或图像。巴式柳叶剑的剑身上有虎斑纹饰和手心纹。在湖南石门新关、泸溪、贵州松桃木树乡、重庆涪陵小田溪、湖北长阳都出土过巴式乐器——虎钮錞于。湖北咸丰柳城盖女儿寨出土的土官服装佩饰,其中有虎纹金环和虎纹锡环。鄂西南地区的向王庙和天王庙是祭祀白虎神廪君的场所。《长阳县志》解释:“向王就是廪君。……廪君者,为人主,务相开其国,有功其民,今施南、巴东、长阳等地立庙而祝。”民间民歌和说唱词中也有白虎崇拜的遗蕴,如鹤峰民歌《小花灯》唱道:“来到老爷头门庭,玻璃宫灯。白虎神仙挎彩印,子子孙孙受皇恩,家发万事兴。”恩施扬琴唱词:“身后悬挂白虎旗,案头端放土王印。打马来到宫廷上,双膝跪拜白虎神。”

(三)原始禁忌、习惯和风俗对传统价值体系的维系

土家族传统文化中巫术色彩浓厚,与其“万物有灵”、白虎图腾崇拜和多神崇拜的民间信仰关系很大。以本土的祖先崇拜、土王崇拜和鬼神崇拜为内核的民间信仰对人们的日常行为起着一定的规约作用。《永顺府志》载:“二月社日,祭伏波将军之弟,曰祭花鬼,用羊豕鸡犬。三月杀白羊,击鼓吹笙曰祭鬼……六月六,炊,亦曰祭鬼。……十二月二十八日夜祀祖,亦曰祀鬼,禁闻猎犬声。此盖信巫尚鬼之俗,故皆以鬼为名。”重庆渝东南酉阳、秀山、彭水等地“凡卧病服药不效,则招巫祈禳”,“或白昼吹角跳舞,呶呶不休,俗谓之跳神”; “乡里有争角,辄任神以输服,有疾病则酬神愿,大击钲鼓,请巫神以咒舞”。

在丧葬制度方面,土家族都有“跳丧”习俗,“临葬夜,诸客群挤丧次,擂大鼓歌曲,或一唱众和,或答古今,皆稗官演义语”。打丧鼓、唱孝歌,是土家族传统文化所蕴含的民间信仰、习俗的外在表现,实则是土家族关于“灵魂不死”、祖先崇拜以及“老死是福”等宇宙观、伦理观和生死观的直接表达。

在婚姻家庭制度方面,土家族经历了原始婚姻和家族家庭制度,在漫长的封建领主和地主经济占主导的社会中,虽然接受了官方规定的婚姻形式,但在实际生活中仍遵守着本土文化遗留。婚姻以歌为媒、男女交往自由,女性在婚姻上有较多的自主权。由兄妹可婚演变为姑舅表婚习俗和兄纳弟妻、弟配兄嫂的收继习俗长期保留在婚姻形态之中。

三、自然环境对土家族传统文化的形塑

(一)村寨聚落格局的形成

由于交通、资源和生存条件限制,土家族乡村聚落布局以适应地理环境而呈现出若干生态性特征。一是逐水或水源而居,一些乡村聚落多选在河湾和水源地,如重庆酉阳龚滩、后溪,秀山洪安,湖北来凤百福司等,这些乡村地处江河岸边,随着经济社会发展逐渐发展成为水道航运上的重要码头。二是逐农田而居,一些乡村的选址尽量接近田地,乡村的辐射范围以利于农田劳作为度。三是穴居,穴居多出现在高山或高寒乡村,一般处于高海拔地区,且附近有森林便于狩猎或采集。

武陵山区山地生态环境决定了土家族乡村聚落的布局格局,同时也对土家族民居建筑形制产生深刻影响。土家族最为普遍的传统民居就是干栏式建筑。树屋是土家族较为原始的居住形式,依树积木以居其上,大小随其家口之数。“民居数十家,或架树枝作楼,或两树排此作门户,至崖尽处则万树葱笼,环拥于外,若栏栅然”。阁阑是将房屋修建在悬崖之侧,随山势高低,楼阁涵影溪上,用以防水灾、兽伤及敌寇。沅江、乌江、清江、酉水两岸多见这种土家族民居,当地人在江畔高坎之上修建房屋,下木柱支撑,其上建屋,悬于河空之上。吊脚楼最有特色,以木楼建于山间崖旁,或建于河畔,多为九柱落地,楼台悬空,飞檐上翘,独有绕楼的曲廊上有一排木柱悬于空中。清人田圭《濮阳口号》诗描写了武陵山区吊脚楼:“家家临水作崖楼,半是村街半是浮,十八小娥槛内绣,停针坐看上滩舟。”

(二)多元生计方式的养成

山地自然生态系统在很大程度上了决定了土家族刀耕火种式农业和传统渔猎等生计方式。与武陵山区富饶多样的生物资源相适应,其生计方式也呈现出多样化特征,采集、渔猎、农耕生产、传统手工、冶矿、制盐等等生计方式共存。

土家族农业生产以旱地种植为主。“高山峻岭上,种荞麦、豆、粟等雜粮,阴雨过多,多崩塌。水田甚少,有所谓早稻者,米性坚硬、不及水稻之滑腻,惟苞谷最盛,播不择地,不忌雨,但迎岁虫腐,不可久留。疾遍山,挖蕨作面,可备荒。”这取决于武陵山区山多田少,田地多在陡坡,蓄水不易的现实状况,“晴久则虑其旱”;而且山地田地面积窄小,农业种植规模不大。

远在春秋战国时期,重庆彭水郁山和贵州沿河咸井两处就有人煮盐。东汉时,郁山开凿鸡鸣井、老郁井和鹁鸠井。唐代仅黔州就有盐井41口,唐肃宗宝应元年(762)开始设盐官“监”,而后又设州盐特使管理当地盐业生产和征收盐税。至清初,郁山产盐量为每年1万担左右,其盐有时“止供思南、务川,黔江及酉阳各土司贩户零星易卖”,有时“借配富顺、犍为”,有时“行于黔楚附近之区”。

依托于乌江、酉水和清江等水系交通,土家族开辟了民间交易市场。宋时政府在武陵山区重要地区设立“博易场”。当地民众在“博易场”赶集互市,互通有无,成为民间的传统。每月逢一、二、三、四、五、六、七、八、九、十日,在不同地点举行互市贸易。干支市场也在武陵山区屡见不鲜,如龙场、马场、蛇场、猴场、牛场、鸡场、鼠场、兔场、猪场等,以12地支分配场期,如龙场每遇辰日聚集交易一次,猴场是每逢猴日和猫日赶集。土司时期,鹤峰屏山“客习中者,江浙秦鲁人皆有,或以贸易至,或以技艺来,皆仰膳官厨。有岁不愿去者,即分田授室”,以致于“当旺盛时,百货聚集,细肆典铺无不有之。”

(三)群体性生产生活模式的盛行

严酷的生存环境与土家族聚族而居的生活方式,为土家族传统群体性劳作创造了条件。大规模的狩猎、群体性田间生产以及祭祀仪式也都在应对来自自然的威胁而发展起来。

每到冬季,土家族人不分村寨、不分老幼,经常由经验丰富的猎手带领数十人或百人不等的集体,带着猎狗,进入山林围猎。“每冬行猎,谓之‘赶场’。先令舍把头目等,视虎所居,率数十百人,用大网环之,旋吹其草,以犬惊,虎奔,则鸟铳标枪立毙之,无一脱者”。“擂鼓取扬鱼”和“放闹”是一种农閑时的群体性捕鱼活动。武陵山区酉水河中有一种鱼闻敲梆击鼓声,会飞出水面。当地人捕鱼时要在船中击鼓敲梆,将鱼赶出水面,然后用网或船接住。“渔人捕鱼,滩河难施罾,昼用钓竿,夜以绳系钓于水,或放于滩上累石用笱,承流取鱼,名曰楗”。

薅草锣鼓是武陵山区土家族村寨共同传承的民间劳动音乐,由薅草劳动形式和田歌艺术形式两部分组成,是一种伴随劳动生产,兼有指挥、娱乐等功能的民间艺术。在武陵山区山大人稀这种特定的自然条件中,单家独户生产劳力不足,加上常有野兽出没,破坏庄稼,伤害人畜,人们通常结伴成群、协作生产。劳作期间,配以锣鼓敲击节奏指挥生产,又以节奏、演唱娱乐,久而久之,形成了独具特色的薅草锣鼓。薅草锣鼓常在群体薅草、挖土、栽秧时举行,一人击鼓,一人敲锣,锣鼓间歇时,由歌师傅领唱或对唱山歌。

四、土家族对自然的能动性改造

(一)疏通水道

土家族传统聚居地武陵山区河流水系交织,清江、澧水、酉水、乌江等河流穿山越谷而过,为土家人生产生活带来不便和危害。对于河流水道的治理创造和积累了土家族丰富的治水文化。早在巴人廪君部落时代,就开始对水道治理,廪君出钟离、杀盐神后,“复乘土船,下及夷城。石岸曲,泉水亦曲,望之如穴状。廪君叹曰:‘我新从穴中出,今又入此,奈何?’岸即为崩,广三丈余,而阶阶相承。廪君登之,岸上有平石,长五尺,方一丈。廪君休其上,投策计算,皆著石焉。因立城其旁,有而居之。”乌江中下游水道通过无数条陆路交通线将乌江干流和支流的沿岸地带连接起来,形成了水陆并用的古代交通运输网络,是土家族等少数民族长期对河道治理的成果。地处湘鄂西交界之地的卯洞是酉水河上最大的天然伏流洞,河水穿洞而过,清乾隆元年之前,因巨石阻隔,造成河道上游拥堵不畅,后由众人排石疏通,使酉水河水道交通上移至漫水司。“大河至卯洞,俯流其中,不通舟楫,商贾至此,必负担登陆,行人苦之。乾隆元年,县令于公令欲疏通之。备极人力,用大木横排而攻其颠,数月功成,可行舟往来”。

(二)宜农生态改造

土家族长期居住地以喀斯特地貌为主,农耕条件并不优越。黄庭坚谪居彭水时用“泥秧水畦稻、灰种畲田粟”诗句描述了当时粗放的农业生产。土家族人早在唐代时开始利用外来的农田水利技术改造自然,成功建设宜农生态。贵州思南、沿河等地在唐武德年间就广辟稻田,粮食充盈时还用作酿酒。宋元之后,梯田梯土和水利技术成熟,一些“茅草地”、“山坡”被改造成田坝和坡田,田土面积极大扩张,施州卫当时有屯田260顷、屯粮1058石。一些极具本地特色的引水灌溉工程大量出现,来凤县开渠引山洞之水使数千亩“茅草滩”变为良田,“开凿为渠三道,一引红岩溪水灌沙坨坪,一引龙洞桥水灌桐梓园,其西南则自伏虎洞导游,牛车坪得溉焉”,此三渠至现代仍在发挥作用。贵州思南塘头官庄坝曾烧制陶管埋进地里引水灌溉,使当地农田旱涝保收。

(三)宜居生态改造

土家族与山水相依,为与自然和谐共处,他们运用对本地气候、地域的生态认知,在生产和生活过程不断改造自己栖息之地,从土司王城到乡村聚落无不显示了土家人改造宜居生态智慧。如湖北省咸丰县唐崖土司城东临唐崖河,西倚玄武山,城池南北两面都有溪沟,天然形成一整片向东倾斜的缓坡;城墙沿山脊和河沟的内岸砌;玄武山辟有良田平坝,土司城沿山势而建,营造出山、水、田、人和谐的生态系统。对利于居住环境改善的风水林、经济林建立相关保护制度,最常见的是石刻禁碑,如湖南省永顺县大明乡《大明示禁碑》规定“青龙山庙前右两岸杂木不许砍伐”,贵州省思南县《长乡坡项护林碑》示:“不许提刀入林伐高茨”。“近河者种杉木,背阴者种蜡树,平坦者种桐油树,多沙石者种花椒树,园角墙边或种桑养蚕,或种麻纺绩”。在村庄选址、建筑布局、修桥补路、建陂筑坝、修屋植树,都展示了土家人对人居环境建设用心。黔江区冯家镇寨子村谢家大院现存一方“百年修路碑”,成为土家人改造生存环境的缩影。

五、地方行政制度更迭中的土家族文化信息传递

(一)传说时期原始氏族文化生态印记

从发现的文献和民间史诗材料中,我们不难推断出土家族先民巴人为了生存,经过长途迁徙,在清江、沅江流域及乌江流域沿途留下若干支部落。从选廪君为君长和与盐水女神的争斗故事之中,可以看到早期先民经历渔猎、穴居等生活方式。早期巴文化遗址多分布在江河边地势较低处,出土多种石制的陶制生活器具,如蚌形刮削器、斧、锛、凿、夹砂灰褐陶罐、甑、豆等。与原始氏族制度相适应,其文化也保留了较多的原始性。早期巴文化诞生于武陵山区的山水之间,一开始就有了山地水系生态印记。原始文化与人文文化以万物有灵和原始宗教为纽带,神灵观念如对天、地、水、山、树木等的崇拜构成人与自然生态和谐平衡的系统。

(二)巴人崇武、忠貞文化特质培育与聚集

巴国是武陵山区第一个奴隶制诸侯国,已经建立起一套国家体系。巴人勇武善战,歌舞以凌殷人。巴人建国之后,与其他诸侯多有争战,巴楚之战几乎贯穿了该国的整部历史。“尚武不仅是巴人文化至为显著的特质,而且还融合贯通于巴人的政治、经济、军事、文化、精神等领域”。巴人忠贞文化精神则体现在巴国名将巴蔓子身上,“周之季世,巴国有乱。将军蔓子请师于楚,许以三城。楚王救巴。巴国既宁,楚使请城。蔓子曰:‘籍楚之灵,克弭祸难。诚许楚王城。吾将头往谢之,城不可得也’。乃自刎,以头授楚使”。巴人崇武与忠贞文化特质在后来土家族参与反帝反封建、反外国侵略斗争中表现得淋漓尽致,涌现出一大批忠贞爱国的土家族英雄。

(三)羁縻政策下汉族与土家族文化初步交流

从唐至宋,中央政府对任用当地土家族首领作为地方行政长官,进行羁縻管理。羁縻政策在武陵山区的施行,实际上助推了强宗大姓在地方的政治割据。一方面,地方行政制度直接造就了地方强宗大姓的兴起,大宗族的封建政治割据,使武陵山区处于一种半封闭状态,“蛮不出境,汉不入峒”成为一种行为准则。土家族社会发展逐渐与中原地区拉开距离,内部也呈现出不平衡的发展势态。一些原始的经济文化习俗得以遗留。另一方面,中央王朝名义上对武陵山区进行的统治限于王朝与强宗大姓的交流。这种有限的交流相对地促进了武陵山区的经济和文化发展。地区首领朝贡和朝廷回赐,也成为一种文化交流形式,使中原地区先进文化和佛、道等宗教信仰文化开始传入武陵山区。现代少数民族土家族也从这一时期的特殊政治环境逐渐成长,“羁縻时期是土家族文化发展的第一阶段”,“到了宋代,随着汉族迁入人口的增多,汉族的社会风习便开始影响土家地区”。

(四)土司时期土家族文化传承与发展

元明清时期土司治理下的土家族以一种半封建半奴隶社会形态,在客观上维持了政治、经济和文化的相对稳定。少数民族首领自治权利得以加强,许多地方原始时期的社会习俗和文化事象得以遗留,保存了少数民族的文化特色。土王信仰、梯玛神歌、摆手祭祀、跳丧等民间文化传承活跃。

在地方行政制度规约下,土家族与汉地的文化交流较之以前相对频繁。明代以后,大量山外移民迁入武陵山区,充当了先进文化的传播者。农耕生产和涉农民俗得到发展,主要表现在普遍使用耕牛、分土壤种植农作物、大兴水利等。各地土司也在制度规定之下积极学习汉族儒学文化,在纺织、建筑、雕刻、文学等领域大量引入汉族文化,西兰卡普、官衙和摆手堂建筑等物质文化都是土家族与汉族文化融合发展的经典。通过学习先进文化,土司子弟在文学艺术、历史研究、雕刻绘画等领域涌现出大量人才。

(五)改土归流后土家族文化的转型发展

清雍正时期开始,中央王朝对西南土司进行改土归流,在武陵山区全面推行与汉地无异的社会制度,大量外地商人、军人、农民迁入,打破了山区文化封闭的局面。大批汉族官员由王朝委派进山,地方州、县利用国家行政力量发布了诸如《禁乘丧讹诈》《禁轻生》《禁端公邪术》告示政令文告,强制推行汉文化,对包括土家族在内的少数民族生活习惯、男女交流方式、宗教、礼俗等进行强制性的革除和干预。清王朝还在武陵山区大量设置学校、书院开展儒学教育,推行封建王朝礼仪。如乌江流域在改土归流之后就设置“官学有29所,书院有65所,义学有376所,私塾不计其数”。改土归流使土家族文化极速变迁,如土家语言逐渐被汉语代替、巫祀习俗淡化、传统服饰改变等。政府推广的主流文化开始改造土家族文化,大量蜂涌而来的先进思想、文化和生产技术进入武陵山区,加速了民间经济文化的交流,对土家族地方宗法制度和封建领主经济制度的解体产生极大影响。但是,在官方主推的文化革新之下,一些优秀的土家族文化受到歧视和人为打压而抛弃,使土家族优秀传统文化发展受到极大的冲击和制约。

辛亥革命之后,土家族文化融入了现代革命文化之中,现代文化因素在不断生长。“忠于国家、孝敬父母、尊重师长、友好睦邻”等优良道德品质被视为土家族文化的核心。中华人民共和国成立后,土家族人扬眉吐气,其文化被认同为中华文化不可分割的重要部分。在中国特色社会主义生态中,新型价值观和社会风尚融入土家族文化系统中,从而开辟了土家族文化发展新篇章。

结论

“民族文化依赖环境,同时也在改变环境,从而形成一个较为复杂的文化生态环境”。在这样的系统中,文化产生与发展不仅仅局限于自然生态系统的形塑,还要受人类社会人文环境影响和制度规制,更重要的是文化主体自主选择,对自然和人文生境产生不可忽视的影响。因此,从关于土家族传统文化与其生境同构的考察研究中,可以得出以下认识和结论:

第一,土家族传统文化的产生与发展,是土家人主观认识自然,获得知识积淀,主动选择生活方式的结果。活态的土家族文化是一种类生命体的存在,也是一种由多元自然环境形塑而成的多层次的、立体的系统。土家文化创造之初,原始低下的生产力水平决定了土家人“依山吃山,靠水吃水”的原生态生活文化,并将其捆绑在武陵山的土地和河水之上。在人类知识匮乏的时代,通过原始思维的臆想构造出文化的初始框架,较为集中地揭示了人与自然的和谐关系。

第二,土家族传统文化的变迁与经过其改造的自然构成互动与交融关系。土家族传统的采集狩猎、制盐炼丹、山地农耕生计方式转变,其根本原因不在于技术进步,而是在于山地生境的改变。土家人早期“采蕨挖葛为食”,“春来采茶,秋则取岩蜂、黄蜡,冬则入山寻黄连、割漆”等采集生活,和“持枪入山,野兽获焉”,“临渊捕鱼,则所获终至满笥”的渔猎生活,到唐宋以后“垦荒耕地,经营畲田”的农耕生活;从依托本地盐泉、丹砂资源开办煮盐、炼丹工业,到依托水系交通开创造“舟楫往来、商贾鳞集”的商业贸易,无不与自然生态变化息息相关。与生计生活相关的自然环境也远非自在自然,而是人所认识和改造过的自然。

第三,土家族文化与其生境的同构是一个自觉的文化变迁过程。这个过程是通过改变和创造条件,促进文化沿著适应人们的需要和诉求方向发展。一方面,文化发挥重要的能动反作用,使生态环境向着有利于人的发展方向进化,即人获得更多的食物和更舒适的生存空间。另一方面则是土家族文化的主动变迁与重构。土家族文化的近代传统是中国近代以来应对西方文化东进过程中,学习西方文化,不断改造自身文化而形成的社会文化质素。也就是土家族文化传统是其远古文化遗存在近代的积淀和张大,是对古代文化的取舍和对外来文化的吸纳改造,而最终融合而成的新的文化形态。

注 释:

[1] 尹绍亭:《生态人类学·序》;[日]秋道智弥、市川光雄、大塜柳太郎:《生态人类学》,范广融、尹绍亭译,云南大学出版社,2006年。

[2] Geertz C. Local knowledge: Basic books,1986。

[3] 郭家骥:《生态环境与云南藏族的文化适应》,《民族研究》,2003年第1期。

[4] 笪浩波、李想生:《生境的选择与楚文化的兴起》,《考古与文物》,2012年第1期。

[5] 司马云杰:《文化社会学》,中国社会科学出版社,2001年。

[6] 罗康隆:《论民族文化与生态系统的耦合运行》,《青海民族研究》,2010年第2期。

[7] 彭勃、彭继宽:《摆手歌》,岳麓书社,1989年。

[8] 《永顺府志》(民国版),《杂志》(卷二十六)。

[9] 《长阳县志》(同治版),《风俗志》。

[10] 《永顺府志》(乾隆版),《风俗志》(卷十)。

[11] 《增修酉阳直隶州志》,《风俗志》(卷十九)。

[12] 《龙山县志》(光绪版),《风俗志》(卷十一)。

[13] 《施南府志》(道光版),《风俗志》。

[14] 邵陆编纂:《酉阳州志》(乾隆版),酉阳自治县档案局整理,四川出版集团、巴蜀书社,2010年。

[15] 顾彩:《容美纪游》,吴柏森校注,湖北人民出版社,1999年。

[16] 《永顺府志》(乾隆版),《杂志》(卷十二)。

[17] 《鹤峰州志》(道光版),《风俗志》。

[18] 《风俗通义·姓氏篇》。

[19] 敖以深:《乌江航运开发与区域社会变迁》,《贵州社会科学》,2014年第3期。

[20] 《来凤县志》(同治版),《地舆志·古迹》(卷六)。

[21] 《恩施县志》(嘉庆版),《军置》(卷三)。

[22] 龚锐等:《乌江盐油古道文化研究》,民族出版社,2014年。

[23] 《桑植县志》(同治版),《风土志》(卷十)。

[24] 恩施新闻网:http://www.enshi.cn,2009年2月2日.

[25] 曾超:《巴人尚武精神研究》,中央民族大学博士学位论文,2005年。

[26] 汪启明、赵静:《华阳国志译注》,四川大学出版社,2007年。

[27] 段超:《土家族文化史》,民族出版社,2000年。

[28] 李良品、彭福荣、崔莉:《乌江流域民族地区教育发展史》,重庆出版集团、重庆出版社,2010年。

[29] 毛艳:《论少数民族地区可持续发展的民族文化生态环境》,《思想战线》,1998年第11期。

责任编辑:黄祥深

文字校对:向华武