比较视域下武汉市经济新旧动能转换程度测量与评价分析

张玲玲 徐柳怡

摘 要:推动新旧动能转换是新常态下保持经济持续健康稳定发展的必然要求。文章从新动能概念出发,构建经济新旧动能转换程度指标体系,利用正则法对武汉及14个副省级及以上城市2017年的经济效益、创新发展、对外开放、绿色发展、公共服务方面指数进行了测算,并在此基础上测量了经济新旧动能转换程度。研究表明:总体上看,2017年武汉经济新旧动能转换水平处于中间位置,实现程度为63.54%。武汉在评价新旧动能转换程度的五个方面指数中经济效益、对外开放、公共服务排名都比较靠前,在16个城市中排名第6位。

关键词:新旧动能;转换程度;正则法;比较视域

中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1003-1332(2019)05-0090-06

我国经济正在从高速发展转为高质量发展的时期,经济新旧动能的转化程度成为经济高质量发展的关键因素。我国副省级及以上城市作为我国经济最重要的组成部分,其经济新旧动能的转化程度如何?武汉在其中处于哪个位次?本文尝试在这些方面进行探讨。

2016年政府工作报告首次提出“加快新旧发展动能接续转换”。随后,国家统计局对“新经济”、“新动能”进行了界定,新技术、新产业、新业态、新模式、新产品、新动能这“六新”共同构成经济发展新动能。

目前学术界对经济新旧动能转换的研究集中在理论探讨阶段。有学者对新旧动能的内涵进行了探讨。李佐军认为旧动能与新动能最大的区别是对经济增长的驱动方式不同,旧动能依靠要素投入,新动能依靠创新驱动。同时,一些学者对新旧动能转换的必要性和路径进行阐述。隆国强通过分析新旧动能转换的意义和机遇,提出体制机制的改革创新是培育新动能的源生动力,同时理论、理念以及相应的政策手段的创新也是促进新旧动能转换的重要路径。吴维海等通过分析新旧动能转换的背景,提出通过传统产业的转型升级、培育新经济、新产业等来促进新旧动能转换。马海涛等从新旧动能转换的政策演变出发,提出通过提升全要素生产率和促进供给侧改革,达到市场资源配置效益最大化和政府调控最优化,从内外两个动力促進经济新旧动能转换。宋瑞礼认为应从深化改革、重视规划和改善调控三个着力点来促进两个动能顺利转换。还有学者将新旧动能转换与经济高质量发展二者相结合来探讨发展路径。

目前对于新旧动能转换的实证研究成果较少。郑江淮等通过构建与全要素生产率同源的中国经济增长动能指数,对我国当前新旧动能转换的进展进行评估。白洁依据索洛经济增长理论分析框架,通过测算1991-2015年湖北资本存量、全要素生产率等指标对新旧动能转换程度进行定量测度。还有学者通过剖析山东省这个试点区域的经济发展状况来揭示新旧动能转换现状。

综上所述,目前学术界对新旧动能转换的研究主要集中在理论讨论阶段,定量分析也集中在全国或省域,缺少对城市新旧动能转换程度的定量分析。

一、指标体系构建

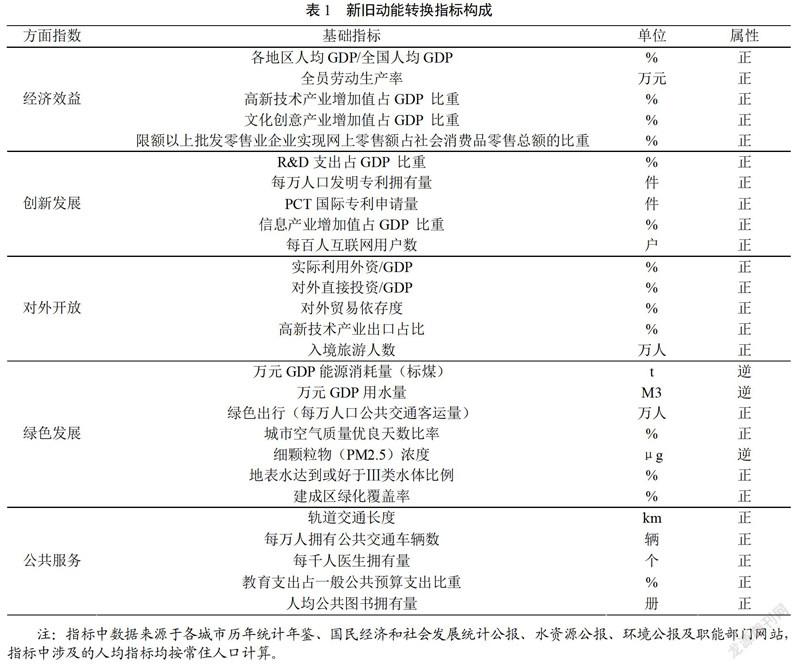

本文尝试从国家统计局定义的新技术、新产业、新业态、新模式、新产品、新动能出发,参考山东省2018年提出的新旧动能转换主要指标,并结合数据可得性和合理性,提出下列指标体系(见表1),对我国副省级及以上城市(济南、大连、沈阳、长春数据缺失较多,本次分析中不包括这4个城市)新旧动能转换程度进行测度,并对武汉新旧动能转换程度在副省级及以上城市中的地位进行分析,所选取的样本城市在级别上与武汉一致,通过分析这15个样本城市经济新旧动能转化程度得出武汉目前在副省级城市中所处的位置,代表性强。

由于各项指标的属性不同,在进行分析前先对原始数据进行正则化处理,对所有的逆向指标通过取负数进行正向处理,使所有指标对经济新旧动能转换程度的作用力趋同。本文将每项分析中得分最高的城市视为得到了100%的发展,再根据比值法得出各个城市新旧动能转换在现阶段的发展程度。

二、实证分析

(一)经济效益

1.指标说明

经济效益是经济新旧动能转换推动经济高质量发展的结果,经济效益的高低能直观反映经济新旧动能转换的程度。本文选取的经济效益类指标有衡量整体经济实力的各地区人均GDP占全国比重和全员劳动生产率,有衡量经济新动能高新技术产业、文化创意产业增加值占GDP比重指标,有商业新模式限额以上批发零售业企业实现网上零售额占社会商品零售总额比重,指标选取较为全面和合理。

2.数据分析

将每个城市经济效益各项指标进行正则化处理后逐项相加,得出每个城市的经济效益得分。得分最高的城市将其经济效益视为实现了100%发展,再根据比值法得出每个城市的经济效益实现程度。武汉经济效益得分为2.48,高于15个城市的平均得分,处于第6位,发展程度为62.09%。

武汉经济效益水平不到排名第一深圳的四分之三,差距主要体现在高新技术产业、文化创意产业和新零售等新动能的发展程度差异上。深圳作为我国改革开放的前沿,聚集了全国各行业的人才,在新动能发展方面较武汉具有先天发展优势,因此其经济效益水平远高于武汉。武汉的经济效益水平与南京、厦门和广州最为接近。南京除了新零售指标低于武汉,其它4项指标得分都略高于武汉,因此整体得分超武汉0.15。武汉和南京地理区位和经济发展模式基本趋同,因此两个城市在经济效益水平方面相差不大。在衡量经济效益的5个指标中,武汉人均GDP占全国比重、全员劳动生产率这两个指标远高于厦门,高新技术产业和新销售模式发展程度与厦门差距不大,落后厦门0.15的原因主要为文化创意产业发展程度远低于厦门。这主要是因为两个城市的发展定位决定的,武汉作为发展历史悠久正在转型中的工业城市,文化创意产业起步远远落后于以旅游、文化等第三产业为支柱的厦门。武汉经济效益水平反超广州的最主要原因集中在高新技术产业发展,武汉高新技术产业发展得分几乎为广州的两倍。

(二)创新发展

1.指标说明

创新是推动经济新旧动能转换的不竭动力。本文主要通过研发能力和信息化程度来衡量各城市的创新发展能力。研发能力主要通过R&D支出占GDP 比重、每万人口发明专利拥有量、PCT国际专利申请量来衡量;信息化程度通过信息产业发展状况和互联网普及程度来衡量。

2.数据分析

将每个城市创新发展各项指标进行正则化处理后逐项相加,得出每个城市的创新发展得分。得分最高的城市将其视为100%实现了创新发展,再根据比值法得出每个城市的创新发展实现程度。武汉创新发展得分为1.07,低于15个城市平均水平,处于中间偏下位次,发展程度为30.2%。

武汉创新发展水平几乎只有排名第一深圳的三分之一,差距如此大的原因主要是深圳的R&D支出、每万人口发明专利拥有量、PCT国际专利申请量和信息产业发展都远超武汉,深圳创新型企业集中,企业拥有的发明专利在全国遥遥领先,在创新发展方面具有天然优势,再加上深圳从政策制定和财政投入等方面鼓励创新,创新环境卓越。武汉与厦门和广州的创新发展水平相差较小。武汉的研发水平和信息产业发展程度都高于厦门,整体水平低于厦门0.03的原因主要是因为武汉作为常住人口超1000万的城市,外来务工人员流动性较大,因此每百人互联网用户数低于常住人口只有400多万的厦门。武汉创新发展水平高于广州的主要原因R&D支出程度较大,每万人口发明专利拥有量较高。

(三)对外开放

1.指标说明

对外开放程度与经济新旧动能转换程度为相互促进关系。本文衡量对外开放程度的指标包括“引进来”和“走出去”两个方面;引进来通过实际利用外资程度和入境旅游人数来衡量;走出去通过对外投资程度、对外贸易依存度和高新产品出口程度来衡量。

2.数据分析

将每个城市对外开放各项指标进行正则化处理后逐项相加,得出每个城市的对外开放得分。得分最高的城市将其视为100%实现了对外开放,再根据比值法得出每个城市的对外开放实现程度。武汉的对外开放得分为1.86,略低于15个城市平均水平,处于第6位,实现程度为56.12%。

武汉的对外开放水平是排名第一深圳的一半左右。武汉作为内陆城市,对外的吸引力远低于沿海城市深圳,无论是对外贸易发展程度和对境外人员的吸引力,武汉都远远落后于深圳,因此对外开放水平只有深圳的一半。武汉与成都和天津开放水平最为接近。成都开放水平高于武汉最主要是因为区位优势,成都作为我国西南地区对外开放的主要城市,其对外贸易发展程度和对外吸引力都强于武汉。武汉对外开放水平高于沿海城市天津,得益于武汉高新技术产品出口程度远高于天津。

(四)绿色发展

1.指标说明

绿色发展是经济新旧动能发展的结果,同时也会进一步促进新旧动能转换。本文主要通过经济发展过程中新旧动能转换带来的资源节约、大气和水体环境的改善、出行方式的绿色化等方面来衡量绿色发展的程度。

2.数据分析

将每个城市绿色发展各项逆向指标取其负数进行正向化处理,再将处理过的各项指标进行正则化计算,再逐项相加得出每个城市的绿色发展得分。得分最高的城市将其视为100%实现了绿色发展,再根据比值法得出每个城市的绿色发展实现程度。武汉的绿色发展得分为3.79,高于15个城市平均水平,处于第8位,实现程度为77.49%。

广州绿色发展水平在15个城市中排名第一,高于武汉1.1个水平,最主要原因广州为沿海城市,大气扩散条件较武汉好,空气质量高于武汉。再加上广州作为我国最先开放的城市,常住人口和流动人口都高于武汉,地铁等公共交通设施也较武汉完善,因此绿色出行比例也远超武汉。武汉与南京和上海绿色发展水平最为接近。尽管武汉资源利用效益远高于南京,但南京作为六朝古都吸引力远高于武汉,再加上南京靠海较近扩散条件较好,因此南京绿色出行比例和大气环境质量都明显高于武汉,其绿色发展水平整体超过武汉0.04。武汉绿色发展水平高于上海主要是因为其万元GDP能源消耗量较少,只有上海的二分之一;武汉的水环境质量也明显优于上海;因此尽管上海的大气环境和绿色出行都优于武汉,但整体水平落后武汉0.22。

(五)公共服务

1.指标说明

公共服务对新旧动能转换程度的影响是隐形的,公共服务的改善能提高城市的宜居性和美誉度,从而增强对經济新旧动能转换所需人才、资金等要素的吸引力。本文主要通过交通、医疗、教育和文化等相关指标来衡量城市的公共服务水平。

2.数据分析

将每个城市公共服务各项指标进行正则化处理后逐项相加,得出每个城市的公共服务得分。得分最高的城市将其视为公共服务实现了100%发展,再根据比值法得出每个城市的公共服务实现程度。武汉的公共服务水平为1.9,稍低于15个城市平均水平,处于第6位,发展程度为53.99%。

南京的公共服务水平位居第一位,接近武汉的两倍。衡量公共服务水平的5个指标中除了衡量医疗水平的指标,其它4项指标南京都远高于武汉,因此整体上超武汉接近两倍水平。公共服务水平的提高主要依赖于政府投入,因此武汉想追上南京就要不断加大政府在公共服务上的财政投入。15个城市中公共服务水平位次与武汉最为接近的是上海和厦门。上海虽然只比武汉高一个位次,但是水平却比武汉高了接近0.7,最主要是因为上海的轨道交通建设起步比武汉早,且其在文化上的投入也要高于武汉。武汉和厦门的水平最为接近,只比其高了0.03,两个城市在医疗、教育和文化水平上相差不大,差别主要体现在公共交通上,武汉的轨道交通建设远快于厦门,但厦门的万人公共交通车辆数要优于武汉,因此整体上两个城市的公共交通水平相差不大。

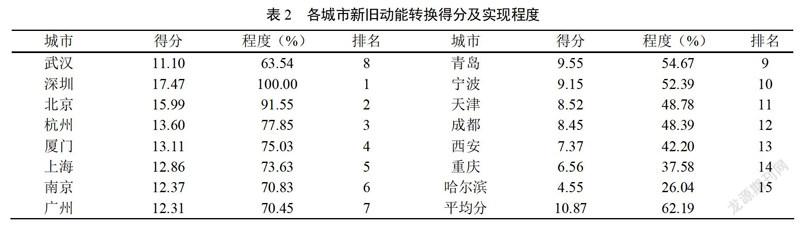

三、我国城市新旧动能转换水平和发展程度分析

将每个城市的经济效益、创新发展、对外开放、绿色发展和公共服务的得分逐项相加即得出各城市新旧动能转换水平,将排名第一的城市视为100%实现了新旧动能转换,再根据比值法得出其它城市新旧动能转换程度,结果见表2。武汉的新旧动能转换水平高于15个城市的平均水平,处于中间位次,其新旧动能转换程度为63.54%。

深圳的新旧动能转换水平居于首位。从图1中可以看出,除公共服务水平外,其它4项指标深圳都远远高于武汉。深圳的创新发展和对外开放都居于15个城市之首,经济效益和绿色发展水平也只略低于第一位城市,因此深圳的新旧动能转换程度远高于武汉。深圳作为改革开放的前沿,其发展比武汉不只具有地缘优势还具有政策优势,武汉应发挥自己科教资源大省的优势,专注于创新发展,提高科学研究转换程度,将科技资源转换为生产力带动整体经济的发展。

广州和青岛的经济新旧动能转换程度与武汉最为接近。从图2可以看出,武汉的经济效益、创新发展和对外开放水平都优于广州;虽然广州处于沿海比武汉具有地缘优势,但广州的高新技术产业发展水平和出口程度都远远落后于武汉,广州对研发的投入力度和成果转换力度也不如武汉。广州在绿色发展方面居于15个城市之首,公共服务水平整体优于武汉,综合发展水平高于武汉1.21。

武汉除绿色发展水平外,其它4项方面指数都优于青岛。青岛作为沿海城市,扩散条件天然优于武汉,恰逢上合峰会2018年在青岛举行,青岛在节能减排和环境整治方面做了大量工作,因此绿色发展指标高于武汉。

四、对策建议

武汉新旧动能转换程度一方面与北京、上海等先进城市有较大差距,另一方面与成都、厦门等同类城市差距很小,竞争日趋激烈。加快促进武汉新旧动能转换,就必须坚持扬长避短,最大限度地发挥特色优势,下大力气补齐发展短板。

(一)积极培育新兴产业,壮大经济发展新动能

从上文分析可以看出,在评价经济效益的指标中,武汉与北京、深圳等一线城市的差距主要在高新技术产业、新销售模式、信息产业等新兴产业发展程度与规模上,发展新兴产业最重要的是人才,武汉拥有发展新兴产业的各类人才,现阶段最重要的是继续推行人才优待政策,吸引各类人才聚集武汉。

(二)发挥科技资源优势,加快科研成果转化

在促进经济新旧动能转换最重要的推力创新发展评价中,武汉远远落后于一线城市,武汉拥有全国领先的高新和科研院所,但是科研转化程度远远落后于北京和深圳,要借助已有的科技孵化平台,继续加大科研投入力度,促进科研成果转换为实实在在的生产力。

(三)发挥自然资源禀赋优势,提升城市宜居性

武汉坐落于拥有“千湖之省”美誉湖北的省会,拥有丰富的水资源优势,在促进经济新旧动能转换时要抓住自然优势禀赋,武汉的公共服务水平与北京、深圳相差不大,通过自然优势禀赋提升城市的吸引力和宜居性,进而促进经济新旧动能转换。

注 释:

[1] 宁吉喆:《从“四新”到“六新” 新旧动能转换加快进行》,http://www.xinhuanet.com/fortune/2018-01/18/c_129794169.html,2018年4月18日访问。

[2] 李佐军:《加快新旧动能转换 促进经济转型升级》, 《领导科学论坛》,2017第18期。

[3] 隆国强:《新旧动能转换的意义、机遇和路径》,《中国发展观察》,2017第21期。

[4] 吴维海、宋岩:《明确战略方向 推动新旧动能转换》 《中国物价》,2018第1期。

[5] 马海涛、高珂:《我国经济新旧动能转换的现实思考》,《国家治理》,2018第21期。

[6] 宋瑞礼:《找准新旧动能转换着力点》,《中国改革报》,2018年7月2日第11版。

[7] 金辉:《产业新旧动能转换助推高质量发展》,《经济参考报》,2018年6月27日第6版。

[8] 魏杰、汪浩:《轉型之路:新旧动能转换与高质量发展》,《国家治理》,2018第21期。

[9] 王玉君:《加快新旧动能转换 推动高质量发展》,《中国党政干部论坛》,2018第6期。

[10] 郑江淮、宋建、张玉昌、郑玉、姜青克:《中国经济增长新旧动能转换的进展评估》,《中国工业经济》,2018第6期。

[11] 白洁:《湖北新旧动能转换的定量测度与对策研究》,《湖北社会科学》,2018第7期。

[12] 赵丽娜:《产业转型升级与新旧动能有序转换研究——以山东省为例》,《理论学刊》,2017第2期。

[13] 王川:《山东推动新旧动能转换的启示》,《领导之友》,2017第16期。

[14] 黄少安:《新旧动能转换与山东经济发展》,《山东社会科学》, 2017第9期。

[15] 张德艳:《山东新旧动能转换的实现路径》,《发展改革理论与实践》,2017第11期。

[16] 刘春萌:《加快推进新旧动能转换的路径选择——以山东省为例》,《中国经贸导刊(理论版)》,2018第2期。

责任编辑:黄祥深

文字校对:赵 颖