“交通”生活:龚新如访谈

孟尧 龚新如

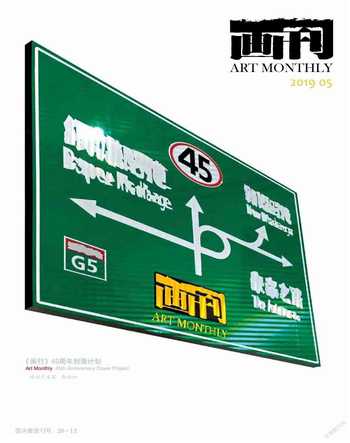

孟尧:在2018年的南京扬子当代艺术博览会上,我看到了你的个人项目“赤生活”,那是一组以金属交通警示牌材料创作的装置作品,你虽用了路牌的形式,但实际上展示的是各种网络流行语和有悖常识的文字与符号。在我们日常司空见惯的交通指示牌上,你以一种幽默、荒诞的方式去“警示”观众,作品的观念诉求和独特形式令我印象深刻。当时正值我在寻找“《画刊》45周年封面计划”合作艺术家的阶段,我记得我们在扬子艺博会的现场做了短暂的沟通,之后我又去了你上海的工作室,进一步了解你的创作情况并做了更深入的交流,随即才敲定了合作计划。

龚新如:是的,去年扬子当代艺术博览会主办方邀请我以个人项目参加,给了我很大一块场地,现场效果比较有人气,最后還获得了首届扬子当代艺术博览会的全场大奖。记得当时你说你正在策划“《画刊》45周年封面计划”,想邀请我参与。最初我以为你是要在封面上展示那件作品,后来经过交流,我理解了你的意图,《画刊》“封面计划”并不是简单地在封面上去展示一件作品。你希望艺术家通过一件新的创作来展现自己是怎么理解现在的媒介,以及媒介和艺术之间的关系的。南京碰面后,去年年底你又到我上海工作室来过两次,但那时我还没有想好方案,我们更多都在交流彼此对艺术的理解,谈我之前的作品。我估计当时你也有点急吧,哈哈!但其实我一直在思考我的作品以什么样的形式更适合这次的项目,因为我很重视这次合作,也蛮有信心能做好。今年3月份,还是在我上海的工作室,我把“封面计划”的草图和小样拿给你看,我们简单交流后很快敲定了方向。过程还是挺顺畅、愉快的。

孟尧:《画刊》“封面计划”是一个邀请艺术家和媒体共同探讨问题的项目,我们更看重艺术家如何在一种给定的条件或者说限制下,展示自己的思考能力和视觉表达能力。同时,“封面计划”也是《画刊》推荐艺术家的一种新方式。我们也希望这个项目计划的结果(封面、手记、访谈),能形成一种视觉和文本的合力:它既能回应项目的主题,也能反映艺术家的创作逻辑和视觉系统的新延展。从这个意义上来看你这期的封面作品,应当说是达成了这种诉求。接着这个聊开,你觉得这件封面作品和你之前交通警示牌系列的创作是一种什么样的关系?

龚新如:肯定是有关系的,而且很紧密。我认为一个艺术家的思考应该是连贯的、立体的。我一贯坚持围绕以交通元素创作,10多年了。所涉及的创作有架上绘画、装置、材料、影像、摄影等,这些不同的系列创作都是围绕“在路上”这个主题展开的。作品都是以人和社会的关系为线索,以艺术家的另类角度对生命、环境、自由的关注。近些年的创作多与城市化发展进程的主题有关。这次呈现的“封面计划”作品,在形式和思考上和以往的系列作品是有区别的。尽管和2018年我在上海Liang Space的“赤生活”个展作品,也就是后来南京扬子当代艺术博览会的个人项目上的这件作品,在材料上都是运用金属交通牌,但是所表达的情感和思考是完全不一样的。这次“封面计划”作品更加注重的是从艺术家个人角度出发对路牌的美学重新定义。

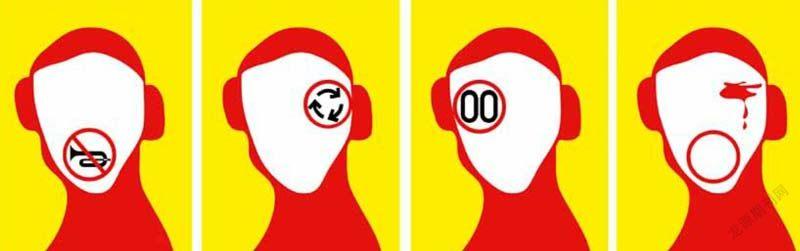

孟尧:斑马线、箭头、交通警示牌这些交通元素,是你长期使用的图像语汇。比如说,“迷途”系列(2007-2010)里,你以不锈钢、木板、铝板等材质对斑马线和箭头做了很多冷感的抽象处理;“囧途”系列(2009-2012)里,你创造了一个“交通人”的基本图像框架,并在其上做了大量各种符号化的交通表情。与之相比,以“交通牌”为主题的作品,则主要出现在你2010年之后至今的很多装置以及影像作品中。我在阅读你这些创作的时候,发现一个很有意思的现象:如果按照时间的线索,你的创作视角是从地面到天空不断抬高的,而作品在气质上,我觉得也经历了一个冷感、客观到热性、主观的转换。这是我的观察,你自己如何看?

龚新如:很荣幸你看明白了我的创作轨迹。是的,我前面就说了,一个艺术家的创作思路应该是连贯的、立体的。我的作品每个系列其实都很独立,就和我们说话一样,把一句话或一段话的每个词拆分开来,每个词也是独立的意思,但是把这些词联系起来形成一句话,那就是另一个完全不一样的表达意义了。有很多朋友看到某件作品的时候,有的会觉得好看,也有的会觉得我的作品不知道在表达什么。其实我很理解,因为他们没有看到一个立体的我,就像他们没有读完我说的那一句话,而只是读到了我那句话里的某个词而已。

孟尧:你曾谈到你之所以对各种图像和符号感兴趣,和你曾经的求学以及广告行业的经历有很大关系,我想了解这些背景,对于理解你的创作是很有帮助的。谈谈这方面的情况吧。

龚新如:我大学学的专业是平面设计。我1994年考取上海戏剧学院首届平面设计专业,这个专业那个时候归属戏剧学院舞台美术系装潢专业,应该就是现在上海戏剧学院创意学院的前身吧。读大学的时候我就在外面广告公司勤工俭学,一方面是减轻家里的负担,另一方面是通过社会实践学到更多的东西。当时接触的就是VI设计,也就是企业形象设计,从企业的LOGO到延展运用,一整套企业形象运用系统。我设计过很多行业的VI系统,有国企、有外企,工矿企业、汽车、教育、金融、服装、酒店、餐饮、文化传媒等等各个行业几乎都接触过。1998年大学毕业后有过短暂的学校教学的工作经历,很快又回到设计行业来了,一直到2010年年初完全放弃工作来从事我最初的梦想——做艺术家。我想你应该是从我的作品里看到了我有过平面设计的痕迹。没错,起初十几年的工作经历对我的艺术创作是很有影响的,否则这十几年的经历在我生命中是断崖的。

孟尧:在你的作品序列里,我认为围绕交通路牌的创作,是最具观念强度和视觉张力的。这些作品也更能传达出“在路上”系列所关注的人和城市生活的复杂关系。路牌最早进入你的创作,应该是2007年的油画《有转弯警示的风景》,那个阶段,好像也是你开始萌发以“城市道路”主题为创作方向的时候。这件描绘“转弯”的风景绘画,对你是有转折意义的作品吗?

龚新如:是的,这件作品对我后来的创作有很大的启发。2007年朋友请我去武夷山玩,旅途路上看到颜色鲜艳的警示牌,立刻就拍了下来。因为我做了十几年的标志设计,对各种图像和符号都很敏感,所以一直有拍摄素材的习惯。但是当时也没多想,畫出来以后,这个效果突兀、抢眼的指示牌造成的图像和景色的反差突然让我沉思了。我意识到这是人和城市、人和社会的命题,对于改革开放的中国来说更是有特别有意义。在那张画之前,我一直坚持画风景和静物作品,但始终找不到和我本身有太多?的关联点。这张画之后,我开始更加关注警示牌、斑马线、路牌等等交通相关基础设施,同时也联想到城市化进程中交通的迅速发展对城市环境的改变,对身边亲戚朋友生命的威胁或剥夺,让城市文明发展付出了代价。于是从此就把我引进了“在路上”这个系列的创作。

孟尧:2012年,你受邀参加了在瑞典哥德堡大学举办的“通天塔——世界通用符号艺术邀请展”,它似乎是对你的艺术成长比较有影响的一个展览?

龚新如:那是我创作 “迷途”和“囧途”的阶段。记得当时“通天塔”的主办方在西班牙巴塞罗那Swab艺术博览会看到了我的作品,于是发邮件邀请我参加这么一个主题的展览。他们在全世界寻找符合这个主题的艺术家,最后选了来自不同国家和地区的7位艺术家参加展览。应当说,这个邀请展确实鼓励了我,让我更加明确了我艺术思考和艺术创作的方向,并且坚定地做下去。

孟尧:最后一个问题,平时有哪些和艺术相关的内容会让你感兴趣去阅读(无论是通过纸质媒体获取还是移动端),也请给《画刊》未来的发展提一些建议。

龚新如:老实说,现在很少看纸媒了,一部手机浏览天下,确实更方便。但是阅读纸质书的那种状态,和即时性的刷屏浏览的体验还是不一样的,所以我还是希望纸质媒体能够做得更好。《画刊》现在的改革思路真的挺好,我也相信你的智慧,继续坚持。