智力资本视角下的贵州高校智库建设研究

王培 朱洪波 史琼

摘要:[目的/意义]贵州作为西部欠发达地区,是国家精准扶贫和乡村振兴战略重点实施的地区之一,面对新的发展要求,迫切需要熟悉贵州省省情的智库特别是高校智库为其发展提供智力资源。 [方法/过程]本文以贵州高校智库为研究对象,运用“智力资本”理论分析框架,对贵州高校智库建设中出现的问题进行分析。[结果/结论]从智力资本的人力资本、结构资本和关系资本3个方面探索贵州高校智库如何结合自身的优势服务政府和社会的需要,并对其建设提出对策和建议。

关键词:智力资本 高校智库 智库建设

分类号:C931.5

DOI: 10.19318/j.cnki.issn.2096-1634.2019.04.08

贵州作为西部欠发达地区,是国家精准扶贫和乡村振兴战略重点实施的地区之一,脱贫攻坚任务十分艰巨,迫切需要熟悉贵州省省情的智库特别是高校智库为其发展提供智力资源。高校智库凭借其基础研究雄厚、学科门类齐全、人才资源集中、学术交流广泛等优势[1],积极地围绕当前国家发展中的重大战略性课题进行深入研究,破解改革发展中的重大难题,为党和政府提供政策咨询和建议,日益成为推动经济社会发展特别是区域发展中的重要智囊。高校智库作为政策研究机构,是典型的知识密集型组织,智力资本是其发展的核心竞争力,决定了其发展水平和可持续发展能力。近年来国内学者对高校智库的研究主要集中在智库兴起背景、功能定位、存在问题、发展对策等方面,把智力资本理论引入高校智库建设研究却很少。在此背景下,借鉴智力资本理论的方法、思想来探讨贵州高校智库建设问题,具有重要的理论意義和现实价值。

1 智力资本及其与高校智库发展的关系

智力资本概念最早是美国经济学家加尔布雷斯(John Kenneth Calbraith)在20世纪60年代末提出来的。但是,其受到重视并引起广泛关注是在20世纪90年代以后。例如,1996年英国学者安妮·布鲁金(Annie Brooking)认为,智力资本是使公司得以运行的所有无形资产的总称,是公司无形资产的函数[2]。1997年美国学者斯图尔特(Stewart)认为,智力资本是每个人能为公司带来竞争优势的一切知识与能力的总和,即企业组织可以用来创造财富的集体智慧。并在同年提出智力资本的H-S-C结构,他指出智力资本的价值主要体现在人力资本、结构资本和顾客资本三者之中[3]。国内学者也对智力资本的内涵做出了尝试性的界定,例如,2002年浙江大学的王勇和许庆瑞认为智力资本是一种组织现象,是各种知识元素在特定企业中被有效整合后所表现出的能够用于创造财富的企业能力[4]。2004年西安交通大学的闫化海、赵武认为:凡是可以增加公司价值、为公司创造并享有竞争优势、整合员工承诺与能力、超出公司账面价值的无形资产都可以称为公司的智力资本[5]。

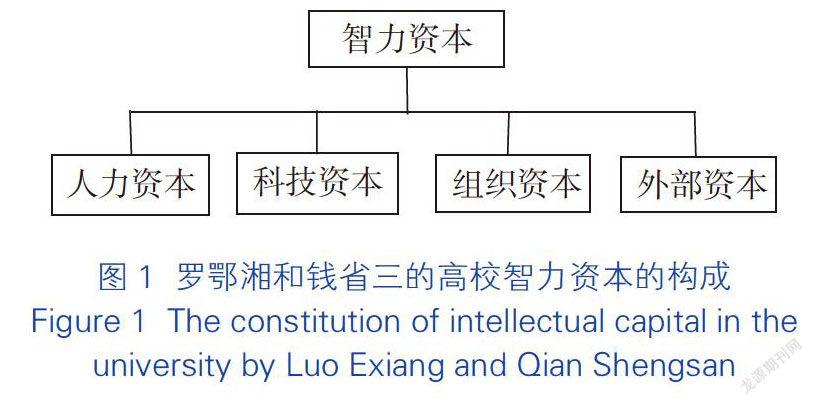

高校智库作为典型的知识密集型组织,在研究高校智库智力资本的构成时,首先要掌握高校智力资本的构成。2004年罗鄂湘和钱省三发表的《高校知识资本评估方法及实证研究》,认为高校智力资本是由人力资本、科技资本、组织资本、外部资本组成的。其中,人力资本主要包括教职工的教育程度、科研能力、学习能力和态度;科技资本包括专利、版权和发文数等有利于高校未来发展的资本积累;组织资本是指能促进知识传播、产生和共享的有效机制、信息技术和文化因素等;外部资本是指对高校产生影响并有利于实现高校职能的外部知识资本的总和[6](如图1)。

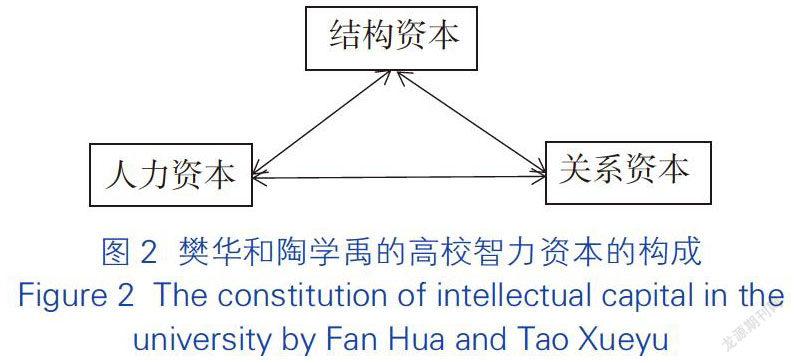

2005年樊华和陶学禹发表《大学智力资本集聚及管理研究》,他们在研究大学智力资本集聚及管理时,认为高校智力资本是由人力资本、结构资本、社会基础资本3个基本要素组成的,其中,人力资本主要是指教职工个人以及人际关系和社会活动能力和经验;结构资本是指高校的组织结构、信息数据、校园文化和规章制度等;社会基础资本主要是指高校的社会认可度和知名度、信誉和声誉以及所处的社会经济制度等环境[7](如图2)。

通过对智力资本及高校智力资本的分析,可以看出,目前国内外大部分学者认为智力资本主要包括以下几个方面的内容:一是智力资本是组织的无形资产;二是智力资本是组织或个人掌握的知识经验、技术;三是智力资本是组织员工能为组织获取竞争优势的一切知识和能力。智力资本主要包括人力资本(知识、技能和工作经验)、结构资本(组织结构、制度规范、组织文化等)和关系资本(组织声誉、与政府、顾客、供应商等社会关系网络)这3个基本要素[8]。

高校智库作为典型的知识密集型组织,其内部集聚了大量的知识分子,蕴藏着丰富的智力资本,这些是其发展的核心竞争力和关键资源。通过对智力资本的分析,可以看出,智力资本与高校智库发展存在明显的相关关系。第一,人力资本是最活跃的资本,是组织价值实现的核心。对高校智库而言,丰富的人力资本是其知识运用、成果转化和创新能力的基础,人力资本越丰富,智库研究成果的质量就越高,所产生的影响力就越大。第二,结构资本是组织的基础框架,是组织正常运行和规范管理的基础。对高校智库而言,丰富的结构资本、完善的组织构成和制度体系、优质的平台和条件是其运行质量和管理效率的关键。第三,关系资本是组织所拥有的外部资源,是组织发展不可或缺的重要条件。对高校智库而言,关系资本越丰富,知识交换和成果转化的渠道就越宽泛,智库的功能和价值就发挥得越充分。虽然三者的地位和作用有所不同,但它们并非是各自孤立的,而是一个有机联系的整体。其中,人力资本是组织进行研究创新的思想源泉和基础,是组织的核心;关系资本是组织实现研究价值的途径;结构资本则为人力资本和关系资本的实现提供制度保障[9]。因此,高校智库在对智力资本进行有效开发与管理时,要努力实现三者的优化整合,合力为高校智库的发展创造价值,提高高校智库核心竞争力和可持续发展能力。

2 贵州高校智库建设的现状分析及智力资本问题分析

2.1 贵州高校智库建设的现状分析

2019年2月1日上海社会科学院智库研究中心以“改革开放40周年与智库高质量发展”为主题发布《2018中国智库报告》,该报告显示,在中国智库综合影响力排名前50的智库中,有15家是高校智库,这些高水平高校智库主要来自于京沪两地和部分东部发达地区的“985”院校。西部高校智库进入综合影响力排名前50位的智库数量为零。贵州是中西部地区高校智库建设的落后省份[10]。

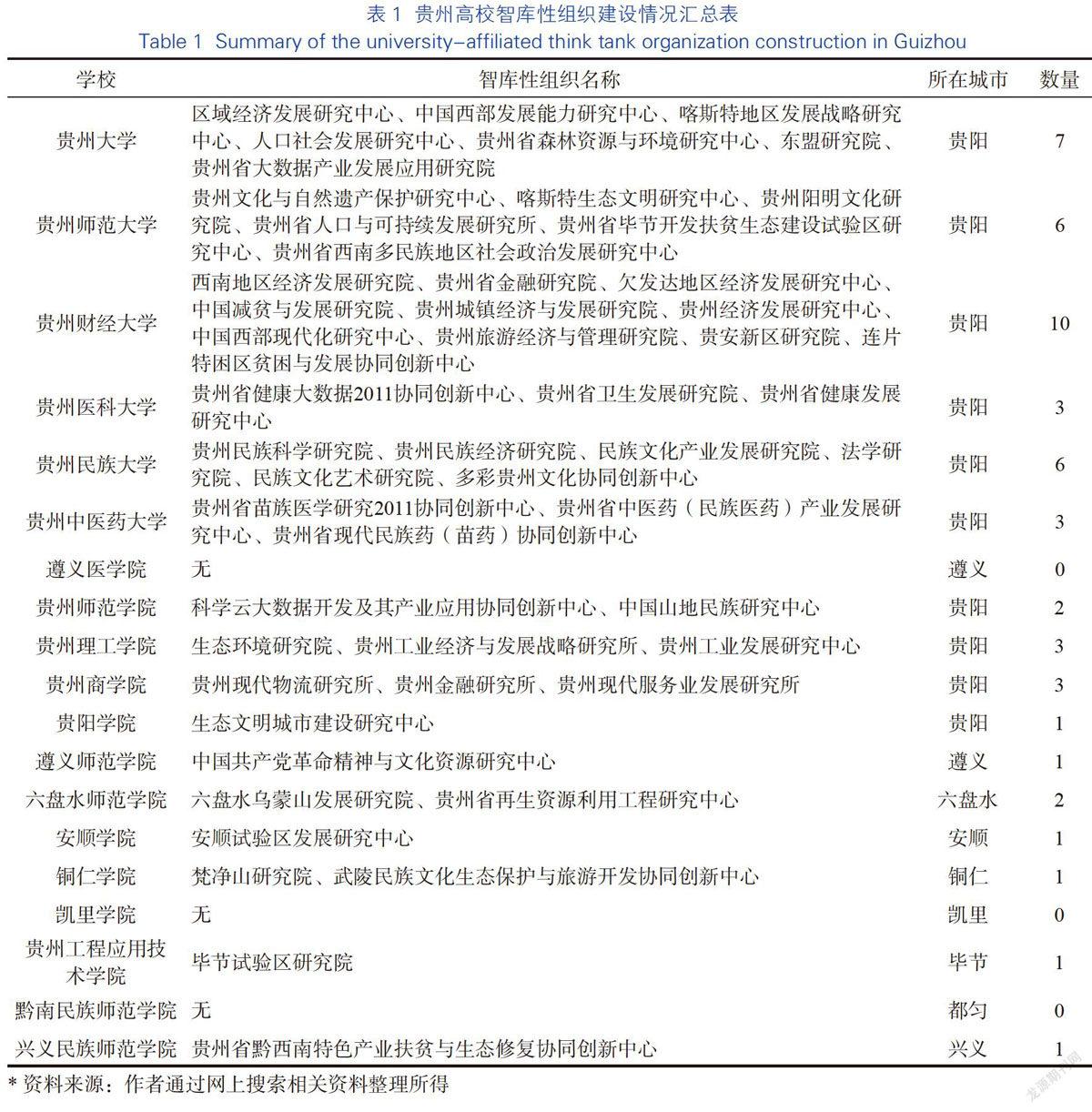

贵州省有19所本科院校,其中,省属本科院校10所,市(州)属院校9所。各院校智库性组织建设情况见表1。

其中,智库性组织有50余家,智库性组织数量较多的是贵州大学、贵州财经大学、贵州师范大学、贵州民族大学,共有29家,几乎占据了贵州高校智库数量的3/5,数量最少的是遵义医学院、凯里学院、黔南民族师范学院,3家院校的智库数量为零,其他院校智库也是象征性存在,比如贵阳学院、安顺学院等只有1家。根据实地调研和资料分析,贵州高校智库发展现状呈现出以下特点。

一是贵州高校智库数量已达50余家,且类型多样,包括研究院(中心、所)、协同创新中心等,涵盖经济、文化、社会、生态、科教、卫生等方面。但总体上基础比较薄弱,缺少具有显著实效和较大影响力的高水平智库,在高校智库排名前50中,更是无法觅见贵州高校智库。

二是从贵州全省情况来看,省属本科院校比市(州)院校相对重视智库建设,综合院校比专科院校建设力度大。贵州高校智库主要集中在部分省属本科综合性院校,此外,省属本科院校集中分布于作为贵州省经济政治文化中心的省会贵阳市,近年来依托贵阳独天德厚的经济政治文化条件,省属本科院校快速发展,并积极响应教育部在2014年2月发布的《中国特色新型高校智库建设推进计划》,开始不同程度地探索高校智库建设,而市(州)院校在智库建设方面发展还是很落后,还有些院校高校智库数量为零。

三是部分高校针对前沿问题或重大项目,进行协同合作,建设了一批协同共建高校智库。比如,贵州大学以举办多届“中国—东盟教育交流周”为契机,整合校内相关学科和研究力量,成立东盟研究院,开展东盟国家教育、文化、经济、国际政治等为中心的国别研究。贵州财经大学以贵阳市建立的国家级新区“贵安新区”为依托,成立“贵安新区研究院”,整合校内的学术资源和人才资源,组建专业研究团队,对贵安新区的区域发展、产业发展、社会文化等进行系统、深入地研究,及时向各级党和政府部门提供前瞻性、对策性的研究成果,为贵安新区快速发展提供智力支持。但这些高校智库缺乏有力的政策支撑,加之投入不足,这些因素极大地制约了其后续发展。

四是不少高校围绕全省发展战略,力图打造一批有特色、有潜力的智库。比如,贵州大学结合近年来贵州大力发展大数据产业的形势,成立“贵州省大数据产业发展应用研究院”。贵州师范大学结合贵州脱贫攻坚奔小康目标,以贵州特困连片地区的乌蒙山区为研究对象,成立“贵州省毕节开发扶贫生态建设试验区研究中心”。贵阳学院结合贵州省近年来打造大生态战略成立“生态文明城市建设研究中心”等。

五是几乎所有的高校都比较重视依托特色学科和重点学科进行智库建设。比如,贵州财经大学依托财经和管理优势专业成立“西南地区经济发展研究院”“连片特困区贫困与发展协同创新中心”等。贵州民族大学结合学校民族教育和民族文化研究特色成立“贵州民族科学研究院”“多彩贵州文化协同创新中心”等。贵州中医药大学整合校内中医药学,组建专业研究团队成立“贵州省中医药(民族医药)产业发展研究中心”“贵州省苗族医学研究2011协同创新中心”等。但这些高校智库市场意识不强,宣传推介不够,比如多家智库没有建立自己的官方网站,即使建立也是好几年没有发布信息和展示研究成果,长期下去势必使智库成果转化和利用效率受到影响。

2.2 贵州高校智库建设的探索与实践——以贵州大学中国西部发展能力研究中心为例

贵州大学在积极响应“2011协调创新计划”和《中国特色新型高校智库建设推进计划》时,综合利用校内学科齐全和学术基础深厚的优势,进行校内跨学科整合,形成了依托于相关学院、以项目研究为纽带、围绕当前社会发展的重大战略问题开展跨学科的合作研究。这一校内跨学科合作的传统,在贵州大学高校智库建设的探索中,集中表现为贵州大学中国西部發展能力研究中心的成立(简称“西部中心”)。2010年2月“西部中心”成立,是目前贵州省教育厅和贵州大学按教育部人文社科重点研究基地标准建设的,立足解决西部地区经济社会发展重大理论和现实问题,致力把“西部中心”打造成具有地方特色优势的研究型咨询智库和学术型思想库兼容的社会科学综合性研究机构。

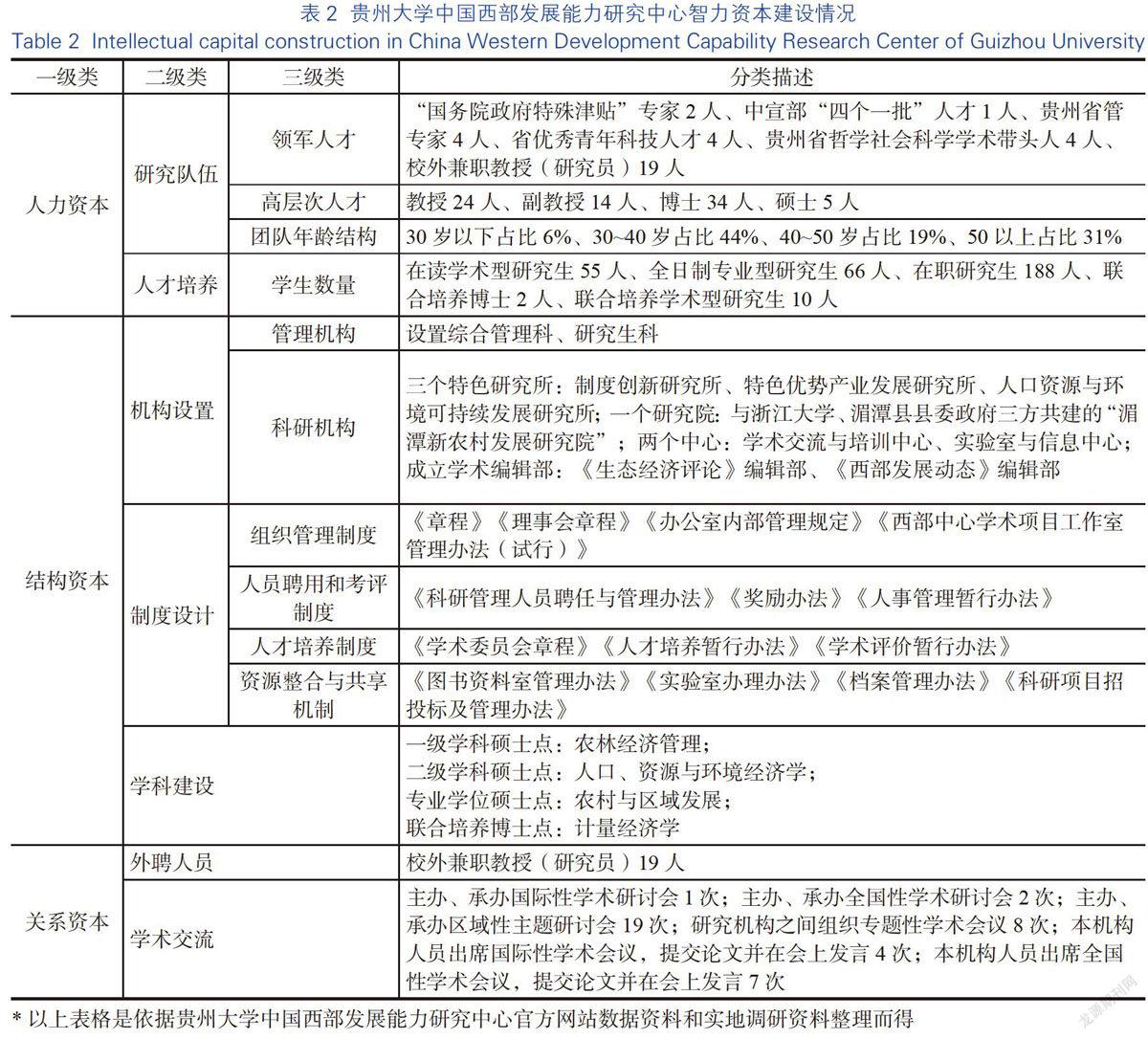

通过对“西部中心”情况的调研,结合上述高校智力资本构成分析,“西部中心”从成立至今在人力资本、结构资本、关系资本、科学研究等方面的情况见表2。

学术交流 主办、承办国际性学术研讨会1次;主办、承办全国性学术研讨会2次;主办、承办区域性主题研讨会19次;研究机构之间组织专题性学术会议8次;本机构人员出席国际性学术会议,提交论文并在会上发言4次;本机构人员出席全国性学术会议,提交论文并在会上发言7次

*以上表格是依据贵州大学中国西部发展能力研究中心官方网站数据资料和实地调研资料整理而得

根据上述关于“西部中心”相关资料的整理,并结合智力资本理论对这一代表性智库的建设现状进行分析,得出以下结论。第一,在人力资本方面。“西部中心”不仅引进领军人才、高层次人才,注重人才梯队建设和后继人才培养,还在制度上设计了一些关于人员聘用、考评和激励制度的办法,以此科学合理地聘用和考核科研队伍,为“西部中心”的发展积蓄科研力量;此外“西部中心”基于学校在哲学社会科学方面的研究优势,打破学科间的壁垒,引进不同学科的人才,利用高校智库学科门类齐全、人才集中的优势,充分发挥研究人员的专业特长。第二,在结构资本方面。“西部中心”创新管理方式,设置了一套自上而下的组织机构,规范智库的日常管理;同时“西部中心”通过制度设计制定了组织管理制度、人员聘用和考评制度、人才培养制度等一系列制度,为智库的管理和发展提供制度保障;此外“西部中心”还积极与省委省政府决策部门之间开展课题合作,以此提高省委省政府对西部中心的经费资助。第三,在关系资本方面。“西部中心”建立官方网站,及时发布信息和研究成果,并成立学术编辑部,以《生态经济评论》和《西部发展动态》两个学术期刊为智库成果提供发布平台,打造高校智库服务决策咨询的智库品牌和传播渠道;同时“西部中心”积极引进校外优秀人才,并与省委省政府、企事业单位进行合作,为智库发展拓宽社会关系网络;此外“西部中心”积极主办和承办各种学术会议,加强对外交流与合作,扩大智库品牌。

2.3 贵州高校智库建设的智力资本问题分析

通过对贵州高校智库现状调查发现,近几年贵州高校在贯彻落实国家关于中国特色新型高校智库建设方针政策时,在智库建设方面取得了巨大的进步。但在高校智库建设过程中出现智库整体水平不高、地区发展不平衡、影响力较低等一系列的问题,除了历史发展、基础条件、政策环境等因素外,内因才是其存在问题的根本。高校智库作为学习型组织,蕴含了丰富的智力资本。要想真正提高贵州高校智库建设的水平,就必须对智库建设的智力资本有科学认识并进行科学管理。基于智力资本理论分析框架,下面将对贵州高校智库建设进行智力资本问题分析。

一是人力资本方面。目前贵州高校智库大多是在高校原有的研究基地(中心) 的基础上建立而来,在人员结构分配上,主要依据其人员专业知识背景进行研究划分,面对经济社会发展的新形势、新问题,缺乏多学科、跨学科知识的交流融合,使得智库研究成果的实用性较低;在面对基础学术研究和应用对策研究时,高校智库更加偏重于学术研究,缺乏对策性研究;在研究人员年龄结构和人才队伍方面,高校智库出现老中青研究人员比例失衡状况,人才队伍没有形成梯队,人才结构不合理,更是缺乏具备政治智慧和政策把握能力的领导人才和思想创新的研究人才。

二是结构资本方面。目前贵州高校智库建设还处于初级阶段,没有设立专门的智库管理机构,大多是与高校科研管理部门“合二为一”,智库中没有固定的专职研究人员,大多情况是因项目需要聘用各个院系研究人员,致使智库人员分散。大部分高校智库挂靠在学校的各个二级学院内,作为学院的附属机构,智库在资源分配、人员安排等方面,与挂靠学院不存在实质性的关系,主要是为学院老师承担横向课题提供方便,使得智库缺乏正规的组织管理、规章制度、组织文化等,更是没有明确智库的职能定位和发展目标,沿用传统的管理理念和模式,研究成果与现实社会经济发展的关联度低。此外,在当前的高校科研评价机制下,对教师的职称评定、职位晋升以及科研奖励等,主要依据教师的纵向课题、学术期刊论文等一些传统的学术研究成果,缺乏对政策研究成果的相关界定,致使教师们对政策研究不够重视,高校智库作为高校的附属单位,在智库的建设发展中不可避免地援引了高校当前的科研评价制度,致使智库评价机制陈旧,评价制度缺乏。

三是关系资本方面。在智库的建设中,拥有畅通而多渠道的成果传递机制,更有利于把握政策话题的话语权。定期成果的形成与公布是高校智库研究实力的一种体现。通过调研发现,一是贵州高校智库多数都没有建立定期的成果发布机制,多数高校智库并未建立自身网站或网站更新频率太慢,部分智库的研究动态停滞在两三年前。表明高校智库对智库研究成果的宣传和推广意识较低,缺乏与社会、媒体和公众的互动,同时对智库品牌建设不够重视,没有意识到智库品牌影响力的重要性,致使智库的影响力不足。二是目前贵州高校智库研究成果的实际传播,主要是通过发表学术论文或自身网站建设,知识传播渠道狭窄,对政府决策影响力较低。三是贵州高校智库对关系资本开发不够重视,没有和政府、企事业单位形成良好的合作关系,坚守自己的学术传统,缺乏市场意识和竞争意识,出现闭门造车的状况,外部经费获取相对较少,主要依赖于高校的财政拨款,致使高校智库政策研究资金相当缺乏。

3 智力资本视角下贵州高校智库建设的对策思考

针对贵州高校智库建设存在的问题和不足,按照建设中国特色新型高校智库的要求和贵州省教育厅《关于加强贵州高校新型智库建设的指导意见》,当前,最为重要的,就是要更新观念,改革创新,重视高校智库智力资本的开发与管理,通过人力资本、结构资本、关系资本的全面优化和相互作用,着力提高高校智库建设水平,努力建设一批具有中国特色、贵州风格的新型高校智库,构建多层次贵州高校智库体系。

3.1 借鉴国外智库经验,更新智库发展理念

高校智库的发展,既要立足中国国情和本地实际,也要善于学习借鉴国外先进经验。西方发达国家高校智库发展历史悠久,核心竞争力较强,在建设发展中积累了丰富经验,对贵州高校智库的建设有积极启示作用。首先,高度整合利用智力资源,充分发挥人力综合效能。国外高水平智库都极其重视整合利用外部智力资源,尤其是领军人才和高端人才,同时又强调内部人员的科学管理。人才引进方式灵活,人才使用务实高效,除常駐的智库研究和管理人员外,普遍采用合同制、聘用制、访问制、项目制等多种形式,以实际工作需要和项目聘用方式引进各类人才,原则上项目结束合同自然终止。同时,“旋转门”机制成为智库人才流动和实践锻炼的常态机制。

其次,政策支持力度大,体制机制比较完善。包括配套系统的法律和制度支撑,现代化的治理体系,多元化的经费筹措机制,数据库建设与信息共享机制,研究成果的科学评价机制,国际交流合作机制以及强有力的宣传推介和成果推广机制等。成熟、系统而完善的体制机制是智库持续发展的基础。

第三,强调研究的高质量、科学性和独立性。即不受各种利益集团影响,强调独立自主开展研究,重视从事实出发,通过准确的数据、深入的分析、严密的逻辑、科学的方法寻求解决问题的答案,提出具有前瞻性、预判性和实效性的政策建议。高质量、科学性和独立性,现在已经成为国外高水平智库生存发展的基石和根本。

第四,职能定位准确,发展目标明晰。强调智库以影响公共政策和政府决策为使命,以现实发展需要和热点、难点问题为导向,以提出科学化、专业化对策为目标,把能否对政府决策产生影响作为最重要的成果评判标准。这些做法是对国外高水平智库长期发展的实践总结,应该结合实际学习借鉴,为我所用。

3.2 提升人力资本,增强智库核心竞争力

人力资本是高校智库核心竞争力中最重要的智力资本之一,是最具核心价值的资源,是组织创新的源泉。高校智库作为知识密集型组织,人才是其发展的基础。为此,在提升贵州高校智库的人力资本质量前提下,必须充分挖掘智库科研人员的智力资源:首先,对于高校智库来说,人才队伍的质量,决定了它的能力和水平。高校智库的人才主要由管理人才、研究人才和辅助人员3方面构成。管理人才是关键,研究人才是核心,辅助人员是必要条件,3方面人员都很重要。特别是研究人才,是智库研究工作的主要承担者,不仅要有敏锐的政策把握能力和快速的时政反应能力,还要有良好的政治素质、扎实的研究功底、较强的创新意识以及对事物的预判洞察能力。尤其是必须具有职业素养,能够恪守客观和独立原则,不唯上、不唯书、只唯实,既能够做政策研究,又善于提供决策咨询服务,既能够提出对策,又敢于针砭时弊。因此,必须重视引进、聚合和培养各类人才,重点引进一定数量的优秀管理人才和领军人才,同时,要发挥高校人才优势,通过学科交叉融合,实现人才的有效整合。

其次,优化人才选拔与考核机制,逐步加大专业人才引进力度,根据市场化规则招聘专业研究人员,并通过人员评价机制对研究人员进行考核评价,真正做到优胜劣汰。创新高校智库与政府间人才双向流动机制,借鉴欧美国家成功智库的做法,积极探索建立贵州特色的“旋转门”机制,实现高校智库人员在党政部门和高校智库之间的有序流动,这样不仅可以为政策知识精英提供施展才华的舞台,还可以为政府官员退休后从事学术研究提供平台。

第三,可以探索设立特聘岗位、兼职岗位的年薪制,聘任具有国际组织、政府部门、社会机构任职经验的人员到智库工作,共同参与研究选题、联合组建研究团队、共同研讨研究成果,有效解决“研”“用”脱节问题。只有如此,才能为高校智库建设发展提供坚实的智力支撑。

3.3 优化结构资本,促进智库持续发展

当前贵州高校智库总体上还处于发展的初级阶段,在智库的管理体制、科研评价机制、科研成果转化力度、经费筹集渠道等方面都需要不断的改革和完善。为此,需要构建全方位的结构资本。首先,要明确贵州高校智库研究定位,作为知识密集型组织,智库在进行建设时不仅要明确高校智库研究的内涵,还要依托高校自身的人才资源集中、学科门类齐全、基础研究力量雄厚、学术交流广泛等优势,并依据自身的特色学科,为省委、省政府提供决策咨询,促进党委和政府决策的科学化和民主化。

其次,改革智库内部管理体制和成果转化机制,设立专门的智库管理机构,引入市场意识和竞争意识,实行项目管理,综合不同学科背景的研究人员以项目为主组成研究团队,保证智库研究的高效完成。同时,要注重完善高校智库成果转化机制,启动贵州高校智库认定工作,制定智库认定标准、认定依据及认定程序,委托第三方开展考核评估,将具备基本条件、咨政服务有成效的智库纳入重点支持计划。制定科学的成果奖励办法,对有深度、有分量、有影响的咨询和研究成果进行重点奖励等。

第三,改革智库科研评价机制,积极探索与高校智库研究发展相适应的一套能够比较全面地评价研究人员的评价机制,激发研究人员参与政策研究的热情,多借鉴社会科学界关于政策性研究的学术评价、同行评价和政府评价相结合的评价方法,逐步建立起高校、政府、企事业单位多方参与的评价机制。同时,要改革现有的不合时宜的评价体系,可以将平衡计分卡引入到高校智库考核评价中,将其指标内容和框架体系调整为成本投入、业绩产出、智库内部流程、智库学习与发展4项内容,其中,成本投入主要是指高校智库运行过程中所发生的一切支出,包括办公耗材、雇员报酬等支出;业绩产出主要包括研究报告质量、咨政决策采用率与社会影响、媒体传播成果的频率等具体指标;智库内部流程主要体现在高端人才引进率和流失率、完成项目的效率、资源配置效率等方面;智库学习与发展则包括智库研究团队内部之间的交流次數、参与行业内交流次数和级别以及智库领导者的领导力等。针对以上指标进行具体细分和设置不同权重,按照平衡计分卡的操作流程进行相应的评价考核。

第四,经费筹措和管理方面,要重点改革收入分配制度,个人价值更多体现在智力劳动上,允许更多经费用在“人头”上。开拓多元化的筹资渠道,除了学校财政拨款以外,还要积极参与政府企事业单位研究项目的投标,承接政府委托项目以获得资金,寻求多方支持。有关部门应指导修改完善高校智库经费管理办法,出台符合智库特性的相关配套政策,从而为高校智库建设提供坚实的物质保障。

3.4 培育关系资本,打造智库品牌

关系资本在高校智库发展中起着“调节器”的作用。高校智库的关系资本越广泛,智库的研究成果转化的渠道就越宽泛。根据贵州的实际情况,可以采取以下措施。首先,加强对外交流工作,建立“贵州高校智库论坛”。贵州高校智库资源比较分散,个体基础都比较薄弱,因此,必须开阔视野,改革创新,加强与国内外智库组织的交流合作。可以每年一次围绕国际国内和区域发展重大问题,举办主题明确、重点突出的“贵州高校智库论坛”,在此基础上筹建“贵州高校智库联盟”,实现集中力量,协同发展。

其次,建立《贵州高校智库发展报告》制度,加强与决策部门的联系。每年对贵州高校智库建设发展的现状、问题、成效、发展态势和未来走向进行分析和总结,定期发布研究报告,并与智库论坛进行对接,反映贵州高校智库的积累与进展,反思探索进一步提升的路径和措施。同时,借此将高校智库成果推介给政府、社会和公众,不断扩大智库影响力。

第三,加强宣传推介和成果推广。在继续利用学术研讨会、讲座、出版物等传统方式进行宣传推介的基础上,善于和重视运用新媒体手段,通过多种传播渠道,加强宣传推介。重点要通过智库门户网站、微博、微信公众号等实现网上网下融合传播,不断扩大贵州高校智库的传播力和渗透力。

最后,深化国际交流合作,提高智库国际化水平。交流合作的形式和途径很多,除了论坛会议、人员交流、项目合作等传统方式外,还可以采取“互联网+”思维探索新的合作模式。交流合作尤其要重视双方共赢和成果共享,保障交流合作持续发展,通过赢得认同和获取应有的话语权,实现树立贵州形象,讲好贵州故事,发出贵州声音的目标。尤为重要的是,要借力“贵阳国际大数据产业博览会”“生态文明贵阳国际论坛”、中国(贵州)国际酒类博览会、中国-东盟教育交流周等平台,积极融入“一带一路”智库合作联盟,主动参与长江经济带战略发展研究,促进资源共享、融合发展和协同创新,努力打造一批具有特色优势的高水平高校智库。

人力资本、结构资本、关系资本三者共同构成了智库的智力资本,它们相互影响、相互作用,是一个有机联系的整体,共同构成了智库的核心竞争力。高校智库在对智力资本进行开发管理时,不能孤立、静止地看待三者的关系,更不能把三者割裂开来,要对三者统筹兼顾,使其协调发展,实现智力资本的有机整合,促成三者合力为高校智库的发展创造价值,推动高校智库的创新发展。

參考文献:

[1] 胡光宇. 大学智库[M]. 北京: 清华大学出版社, 2015: 16

[2] (英)安妮·布鲁金. 第三资源: 智力资本及其管理[M]. 大连: 东北财经大学出版社, 1998: 13.

[3] STEWART T, RUCKDESCHEL C. Intellectual capital: the new wealth of organizations[J]. Performance improvement, 1998, 37(7): 56-59.

[4] 王勇, 许庆瑞. 智力资本及其测度研究[J]. 研究与发展管理, 2002(2): 11-16.

[5] 闫化海, 赵武. 智力资本及其理论解释[J]. 管理科学, 2004(5): 40-45.

[6] 罗鄂湘, 钱省三. 高校知识资本评估方法及实证研究[J]. 科学学研究, 2004, 22(S1): 123-127.

[7] 樊华, 陶学禹. 大学智力资本集聚及管理研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2005(1): 114-117.

[8] 王丽莉. 智力资本: 中国智库的核心竞争力[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2015: 165.

[9] 朱洪波, 马彦涛. 基于智力资本的高校智库创新发展研究[J]. 贵州师范大学学报(社科版), 2016(4): 132-138.

[10] 上海社会科学院智库研究中心. 中国智库报告: 影响力排名与政策建义[R].上海: 上海社会科学院, 2019.

作者贡献说明:

王 培:资料收集整理,设计论文框架,撰写论文;

朱洪波:提出概念,论文框架修改,修改文稿;

史 琼:资料收集整理,参与讨论,修改文稿。

Research on the University-affiliated Think Tank Construction in Guizhou from the Perspective of Intellectual Capital

Wang Pei Zhu Hongbo Shi Qiong

Guizhou Institute of Integrated Agricultural Development, Guiyang 550006

Abstract: [Purpose/significance] As an underdeveloped area in Western China, Guizhou is one of the key areas for the implementation of the national strategy of precise poverty alleviation and rural revitalization. For the new development requirements, it is urgent to provide intellectual resources for its development by think tanks, especially those in universities which are familiar with the situation of Guizhou Province. [Method/process] This paper takes the university-affiliated think tanks in Guizhou as the research objects, and uses the theoretical analysis framework of “intellectual capital” to analyze the problems in the construction. [Result/conclusion] From three aspects of human capital, structure capital and relation capital of intellectual capital, this paper explores how the university-affiliated think tanks in Guizhou can serve the needs of the government and society with their own advantages, and puts forward countermeasures and suggestions for their construction.

Keywords: intellectual capital university-affiliated think tank think tank construction