缓慢性心律失常的发病机制及中西医治疗现状

李玉琴,王 静,李欣欣※,马晓慧,李志裕※

(1.中国药科大学药学院,南京 211198; 2.天士力医药集团股份有限公司创新中药关键技术国家重点实验室,天津 300410)

缓慢性心律失常(bradyarrhythmia, BA)是一种临床常见的心脏疾病,以心率低于60次/min为临床特征,可发生于心血管疾病患者,也可发生于正常人。由于在正常衰老及疾病发展过程中均会发生心率减慢和细胞间传导改变,所以老年人更易出现心动过缓和传导异常[1]。随着人口老龄化进程加快及高血压、冠心病等常见心血管疾病患病率的增长,BA的发生率持续上升,其不仅降低了患者的生活质量,严重时还可导致死亡。2013年,欧洲心律学会/欧洲心脏病学会根据发作特点将BA分为持续性BA和间歇性BA,其中持续性BA根据病变部位又分为窦房结功能不全和房室传导阻滞两大类[2]。目前,BA的治疗手段以药物治疗和植入起搏器为主,西药能较快提高心率,用于紧急危重情况或作为抢救用药,中药安全性较高,临床可长期用药;而持续性BA的唯一疗法是放置永久起搏器[2-3]。在欧洲,每年有50万个心脏起搏器植入[4];2016年我国BA患者对植入起搏器的需求量较2015年增长了11.09%[5]。现就BA的发病机制及中西医治疗现状予以综述。

1 BA病因病机

BA是由多种因素引起的以窦房结自律性受损、传导异常等为特征的一类疾病。近年来,研究人员主要从分子生物学、神经生物学及中医理论角度对BA的发生机制和病因病机进行研究,并取得了一定成果。

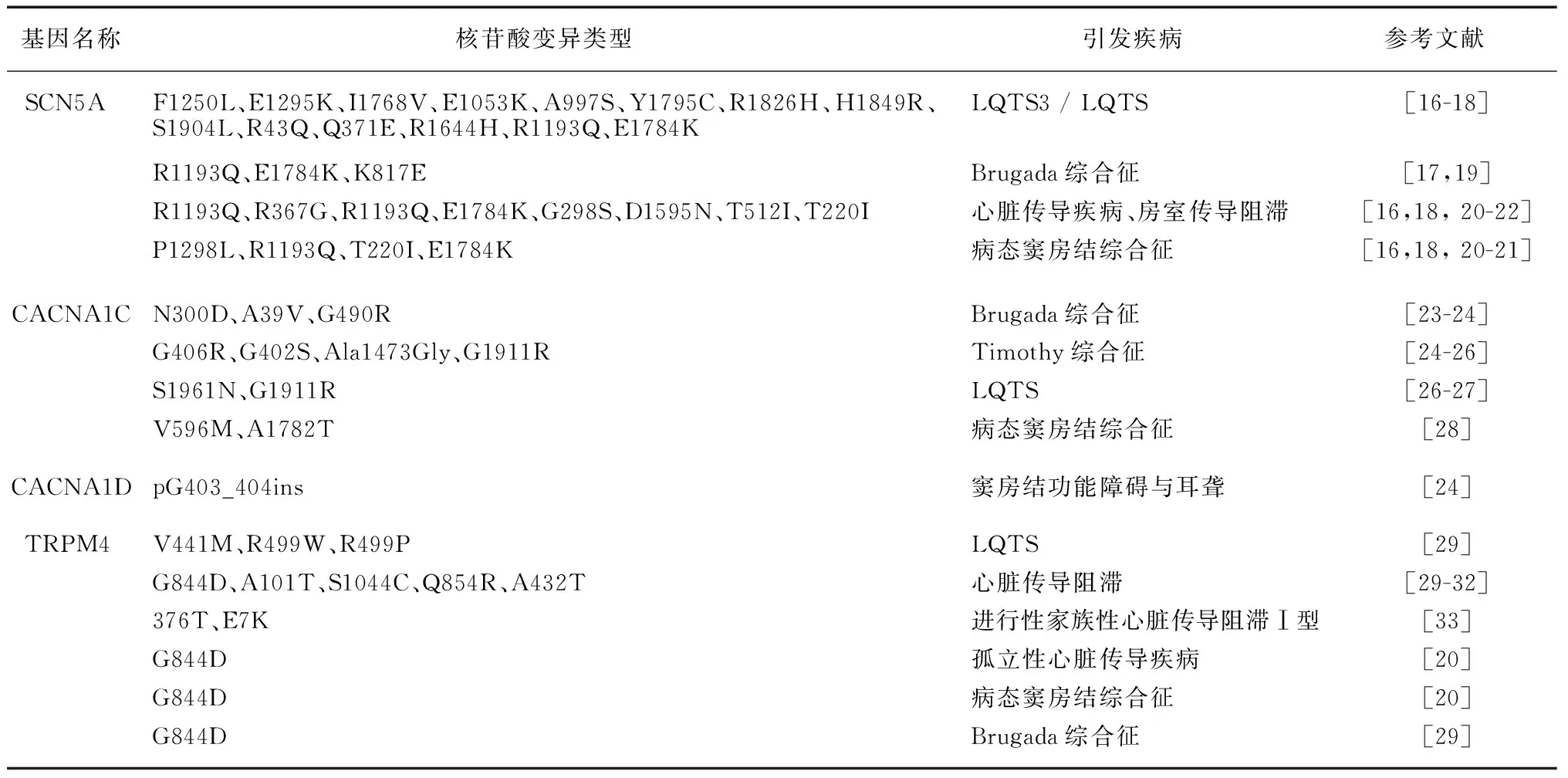

1.1心肌离子通道基因变异 心肌电信号转导的生理基础是心肌细胞跨膜离子通道电流,各离子通道间动态平衡是心肌电信号正常转导的必要条件。遗传学研究表明,遗传性BA可归因于多种功能基因缺陷或突变[6]。目前,研究较多的心肌离子通道基因的核苷酸变异类型及其变异所诱导的相关疾病,见表1。

1.1.1钠通道相关基因变异 SCN5A基因变异是目前在遗传性BA临床报道中最常见的变异。该基因参与了编码钠通道α亚基Nav1.5,Nav1.5是心肌组织中重要的电压门控型离子通道,广泛分布于心房肌、心室和浦肯野纤维,钠通道激活并开放,使钠离子快速流入细胞,引起细胞膜去极化,触发心肌动作电位[7]。SCN5A基因突变使动作电位传导受阻,引起窦房结与周围心房肌细胞之间的电信号转导阻滞[8]。SCN5A基因缺陷与多种遗传性心律失常有关,包括3型长QT间期综合征、Brugada综合征、病态窦房结综合征、进行性心脏传导缺陷、心房颤动、扩张型心肌病和婴儿猝死综合征[6]。

1.1.2钙通道相关基因变异 电压门控钙通道是心脏起搏机制的重要调节因子,参与细胞内Ca2+动力学的几种离子通道和蛋白均有助于起搏器的活性。其中,L型钙通道参与了心肌细胞动作电位平台期的形成与维持,并参与心肌兴奋-收缩偶联过程。Cav1.2主要存在于心房和心室,Cav1.2基因突变或缺失会影响L型钙通道功能,使动作电位平台期延长,进而延长动作电位时程[9]。T型钙通道主要存在于窦房结、房室结和浦肯野纤维,在心脏的起搏及冲动传导过程中起重要作用。研究表明,成年雄性小鼠缺乏Cav3.1的α亚基后,房室传导明显减慢,发生心动过缓和房室传导阻滞后恶性室性心律失常的风险增加[10]。基因组分析显示,心脏起搏细胞活性异常引起的疾病(先天性心动过缓、传导阻滞等)均与Cav1.3、Cav3.1通道功能丧失有关[11]。

1.1.3瞬时受体电位通道相关基因变异 瞬时受体电位通道M4主要分布在浦肯野纤维和右心室,其通过调节细胞膜电位影响细胞Ca2+通道和 Na+通道,参与心脏传导、起搏和动作电位复极化。瞬时受体电位通道M4基因的显性遗传突变可引起房室传导阻滞、右束支传导阻滞,与心脏束支传导疾病、进行性家族性心脏传导阻滞Ⅰ型、孤立性心脏传导阻滞、心动过缓和Brugada综合征等疾病相关[12]。任璐等[13]认为,瞬时受体电位通道M4的基因突变致使其发生功能缺失时,可能通过减少钠通道Nav1.5,或抑制电压依赖性钠通道开放,或调节细胞外K+浓度,影响心脏传导速度。

1.1.4超极化激活的环核苷酸门控阳离子通道相关基因变异 超极化激活的环核苷酸门控阳离子通道大量分布在心肌起搏细胞中,在窦房结细胞和未成熟心肌细胞的起搏活动中起重要作用,其中超极化激活的环核苷酸门控阳离子通道4亚型在人心脏窦房结中显著高表达,该通道激活后所产生的起搏电流(If离子流)是窦房结起搏细胞动作电位形成过程的重要电流,也是调节自律细胞起搏、细胞静息膜电位、异位搏动及突触传递等功能过程中至关重要的电流[9,14]。编码或调控超极化激活的环核苷酸门控阳离子通道蛋白的基因发生突变或异常,可引起窦房结功能障碍,导致家族性窦性心动过缓[15]。

1.2自主神经系统功能异常 自主神经系统由交感神经和副交感神经(又称迷走神经)组成,通过释放神经递质,与相应的受体结合后发挥作用[34]。自主神经系统相关的受体分为肾上腺素能受体和胆碱能受体。心肌的肾上腺素能受体主要有α受体和β受体两种,其中β肾上腺素能效应是交感神经调节的主要表现,心肌细胞膜上的β1受体与G蛋白偶联,激活腺苷酸环化酶,上调心肌细胞中的环腺苷酸水平,从而激活蛋白激酶A,影响心肌细胞中多种蛋白的磷酸化过程,涉及L型钙通道蛋白、肌钙蛋白、受磷蛋白等,增加心肌细胞Ca2+内流,加快心率[9]。因此当交感神经发生抑制时,易引起BA。乙酰胆碱递质与心肌M2受体结合,与相应的G蛋白偶联,抑制腺苷酸环化酶活性,减少肌质网Ca2+释放和心肌细胞Ca2+内流[34],或参与受体-G蛋白-腺苷酸环化酶-环腺苷酸-蛋白激酶A信号通路,使细胞内环腺苷酸水平降低,蛋白激酶A活性下降,从而发挥与激动β1受体后相反的生物效应,调节心率[9]。因此,副交感神经张力增强可引起窦性心动过缓、短暂或永久性房室传导阻滞,并导致血管迷走神经性晕厥[35]。自主神经系统对心脏功能的影响,见图1。Bezold-Jarisch反射是一种心脏的机械或化学感受器受刺激后反射性引起

表1 心肌离子通道基因核苷酸变异类型及其相关疾病

LQTS:长QT间期综合征;TRPM4:瞬时受体电位通道M4

↑:升高;↓:降低

迷走神经传出活动增强和交感神经传出活动减弱的心血管抑制性反射,可引起肾素和血管升压素分泌减少,最终导致血管舒张、心率减慢[36]。

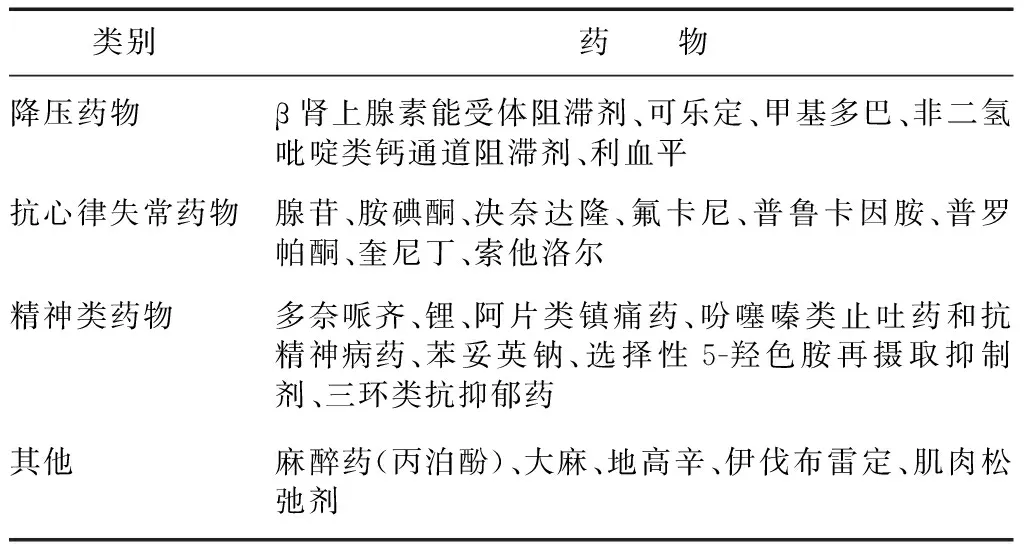

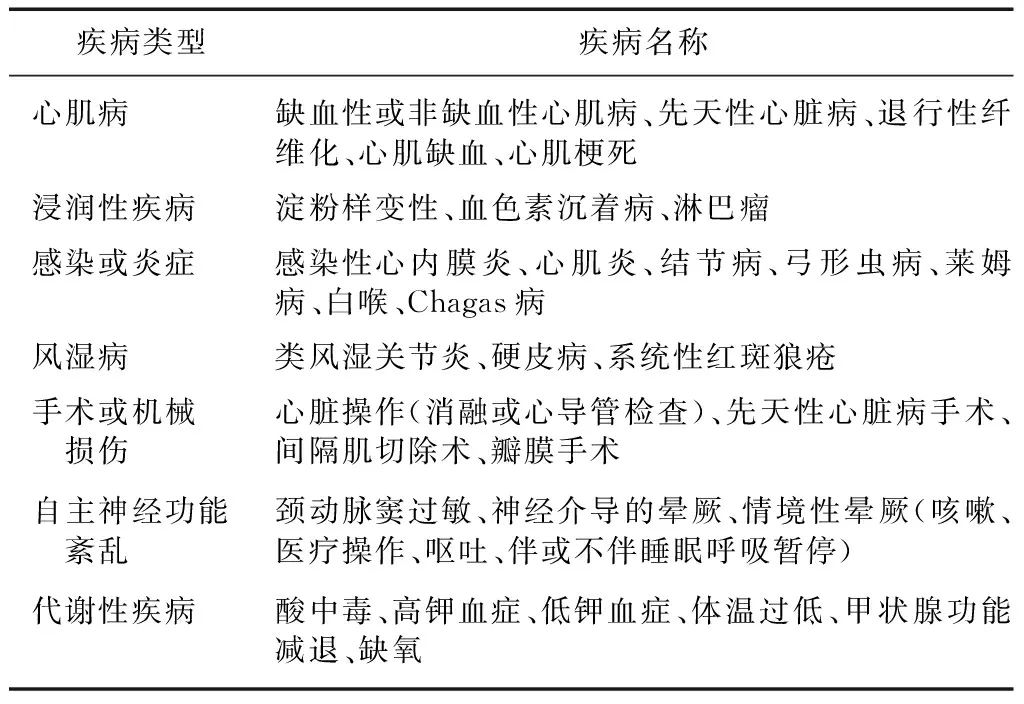

1.3药物及疾病诱发 除上述机体自身异常能导致BA外,临床常见的心血管病、感染、炎症等疾病和抗心律失常药物、降压药物、精神类药物及其他心脏疾病用药应用不当亦可诱发或加重BA。美国心脏学会、美国心脏协会和美国心律学会联合制订的《2018美国心脏学会/美国心脏协会/美国心律学会心动过缓和心脏传导延迟患者评估和管理指南》对上述药物和疾病进行了详细列举见表2和表3[37]。

表2 诱发或加重心动过缓及传导阻滞的药物

表3 诱发或加重心动过缓及传导阻滞的疾病

1.4中医病因病机 中医理论中,根据临床症状,BA归属于“心悸、胸痹、眩晕、迟脉”范畴,脉率不足,可导致心、脑等重要脏器供血不足,引起胸痹、心悸或晕厥。《内经》有载“心主血脉”;《脉经》曰:“迟脉,呼吸三至,来去极迟”;《证治准绳·惊悸恐》曰:“心悸之由,不越两种,一者虚也,二者饮也。”《丹溪手镜·悸》中记载:“有气虚者,由阳明内弱,心下空虚,正气内动,心悸脉代,气血内虚也,宜炙甘草汤补之。”其发病主要与阳气虚衰、心血瘀阻有关,而肾主一身之元阳,因此BA的根本病机为心肾阳虚,累及脏腑[38]。

2 治疗手段

2.1植入起搏器 电子起搏器是治疗症状性心动过缓伴有QRS波宽及严重左心室功能障碍心力衰竭的标准疗法。其中,无引线起搏器是一种新型的安全有效的经静脉单室起搏器,与传统起搏器相比,无引线起搏器仪器的体积可减小至小管状或胶囊状,能通过导管传送并完全植入心脏腔内,这不仅节省了导线,还减少了手术植入程序[39]。

目前,建立安全、长效的生物起搏器受到国内外心电生理专家的广泛关注。生物起搏器的来源主要有基因和细胞。其中,基因治疗策略有:增加向内去极化离子电流、减少舒张期向外超极化电流、增强兴奋性、转录因子过表达,将原代肌细胞重新编程转化为起搏器样细胞,以及采用裸质粒或病毒基因治疗[40]。胡雁南等[41]将Tbx18重组慢病毒转染的骨髓间充质干细胞移植入窦房结损毁猪模型的右心室心外膜下,结果显示其可以显著改善猪的心率。细胞起搏器的主要细胞来源有间充质干细胞、胚胎干细胞和多能干细胞[42-43]。通过诱导干细胞分化为窦房结样起搏器细胞,或将起搏器基因负载于干细胞,利用细胞融合将携带起搏器基因的细胞与天然肌细胞结合,使之与心肌细胞产生电偶联,可发挥心脏起搏效应。

2.2心脏神经消融术 心脏神经消融术可用于治疗迷走神经过度兴奋介导的BA,是对心脏周围的主要副交感神经自主神经节进行射频消融,改善或消除窦房结和房室结的迷走神经支配[44-45]。该技术对在阿托品作用下有正常反应的迷走神经介导的二度或三度房室传导阻滞、功能性窦房结功能障碍、神经性心源性晕厥及血管迷走性晕厥患者有确切疗效[45-46]。这些患者的心脏结构和功能正常,发病时常伴有心悸、乏力、胸闷头晕和晕厥等症状。由于迷走神经抑制剂选择性较差,缺乏器官特异性,因此药物治疗时易发生全身性不良反应,而起搏器对混合型及血管迷走性晕厥治疗效果较差[47]。有研究对拟采用起搏器治疗的功能性心动过缓患者行导管射频消融,结果显示窦房结和房室结功能显著改善,证实选择性消融心脏窦房结或房室结周围神经用以治疗迷走神经介导的缓慢心律失常安全有效,具有临床可行性[48-49]。

2.3药物治疗

2.3.1西药 抗胆碱药物和β受体激动药物是临床常用药物,对自主神经功能异常有关的BA有明显疗效。血清素能神经体液系统能够调节乙酰胆碱释放,从而调控迷走神经的心脏活动。García-Pedraza 等[50]经实验证实,5-羟色胺通过激活5-羟色胺2受体呈剂量依赖性调节心脏副交感神经传导。Yamaki 等[51]经研究发现,血管紧张素Ⅱ通过激活突触前血管紧张素Ⅱ1型受体,持续抑制迷走神经终末释放乙酰胆碱,从而抑制迷走神经性心动过缓。Kojima 等[52]实验发现,还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸氧化酶1在缺氧诱导的窦性心动过缓转基因小鼠模型中具有心脏保护作用,这可能是由于还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸氧化酶1对低氧应激反应血管张力的调节。

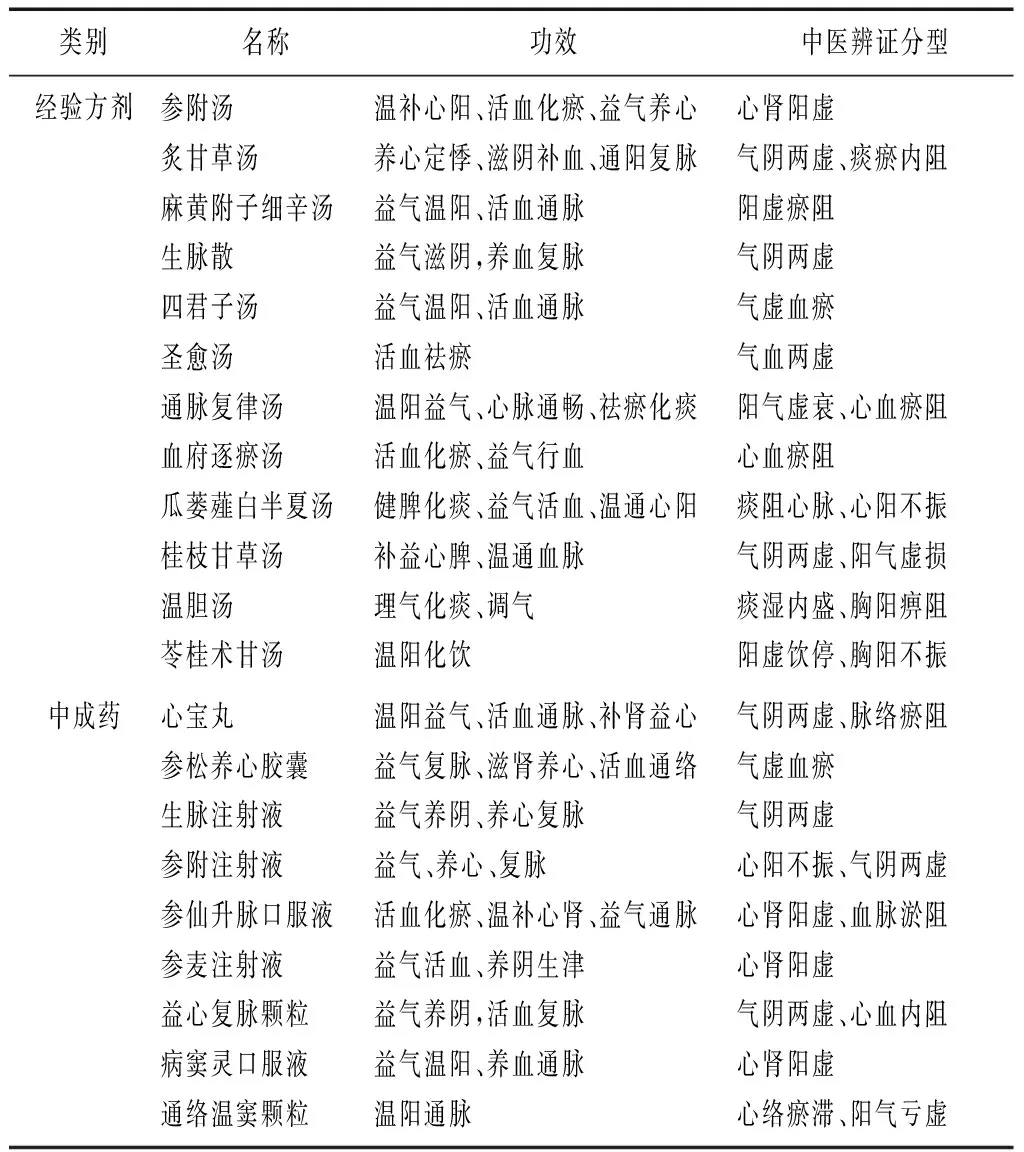

2.3.2中药 按照中医辨证分型,心悸常分为心肾阳虚型、元阳欲脱型、气阴两虚型、气虚血瘀型、气滞血瘀型、痰湿阻络型、痰浊内阻型、心脉瘀阻型[53]。临床多以益气复脉、活血通阳、滋阴祛瘀、化痰通络为原则进行治疗。目前,多种中药的药理作用已得到证实,对传统方剂及现代中成药抗BA的作用机制也正在逐步发掘,不同功效的药物合理配伍,中药多组分协同作用,可通过多途径、多靶点、系统调控复杂疾病,见表4。

3 小 结

近年来,BA的机制及治疗手段研究取得了很大进展,尤其是中医药领域发展迅速,多种中药古方经临床应用证实具有明显治疗效果,且不良反应少,其优势日益凸显,因此中西医结合疗法也受到广泛关注。但中医对病症的辨证分型往往是各成一体,缺乏统一的规范性指导,需要对中医辨证设立规范化的标准。另外,中药成分复杂,中药配伍后化学成分、药理学、药动学、毒理学及中药复方发挥药效的作用机制及其靶点仍需进一步研究。同时,中药对突发性疾病疗效不佳。因此,未来应进一步探索治疗BA安全、有效、快捷的治疗药物和手段。

表4 治疗BA的常用中药方剂及制剂