限制开发背景下林业生态扶贫路径探析

——以福建省欠发达山区为例

黄巧龙,曾京华,游玲娜,谢丽星,陈钦*

(1.福建农林大学经济学院,福建 福州 350002;2.福建农林大学管理学院,福建 福州 350002)

自党的十八大以来,“生态”和“扶贫”2 个关键词频繁出现在各级政府工作报告和政策文件中。如何实现生态文明建设和扶贫、脱贫工作两手抓、齐步走,是当前政府和众多学者关注的热点之一。习近平总书记反复强调“小康全面不全面,生态环境质量是关键。”习总书记明确指出全面小康的2 个基本要素:一是居民生活水平要小康,二是居民生活环境质量要小康。现实中,我国大部分欠发达地区的贫困程度与生态环境脆弱性呈显著的耦合关系[1],因此,扶贫与生态建设不能相互对立、区分对待,而要昂首并踵,并驾齐驱。一方面,欠发达地区由于基础设施建设薄弱导致交通闭塞,生产要素难以自由流动,尤其是偏远山区,受经济辐射的作用小,产业发展条件不成熟,无法适应新常态下对经济高质量发展的要求,进而难以实现居民生活水平小康化。另一方面,欠发达地区经济发展严重滞后,人类社会活动对自然环境的影响小,生态资源丰富,该类地区往往被划为限制开发区甚至禁止开发区,为人口集中区提供生活和经济发展所必需的生态产品。被列入生态红线、蓝线管控范围内的地区,采取严格的生态环境保护制度,在一定程度上对生态功能区的经济发展产生了抑制作用[2]。地理因素加上限制开发的政策阻碍了市场经济要素的流入,使得欠发达地区出现了“生态致贫”的窘境。

扶贫攻坚和生态>文明建设是关乎人民福祉的民生大事。而地处生态脆弱、资源承载力有限的欠发达山区时常陷入“贫困—生态破坏—限制开发—贫困”的恶性循环。习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”的发展理念,为如何将自然环境从约束条件转化为发展当地经济的优势资源指明方向。在保护绿水青山的同时,将之转化为金山银山,缓解欠发达地区群众脱离贫困的迫切需求与生态资源可持续利用之间的矛盾是当前需解决的重点问题。要想处理好这二者的关系,就需要探索一条统筹兼顾的生态扶贫路径。

伴随着精准扶贫工作在全国范围内全面铺开,学术界相关成果主要集中在理论层面研究、典型案例分析以及具体实践工作开展等方面,如探讨精准扶贫具体实践路径[3,4];精准扶贫工作的困境和长效机制建立[5];扶贫过程中各个主体的博弈[6];贫困与生态环境的相互关系[7]以及生态扶贫策略[8]等。

在贫困与生态环境关系的梳理上,有学者发现二者之间存在着交叉螺旋式关系,这种关系导致“贫困陷阱”产生[9]。一方面,在一定的外界条件约束下,欠发达地区稀缺的就业机会导致家庭收入来源受限,贫困的生活状态迫使当地农民通过开采自然资源以获得经济收入。当资源消耗殆尽时,收入来源又一次被迫中断,缺少其他工作技能的农民被迫陷入贫困[10]。另一方面,生态环境保护刻不容缓,如果缺少科学的就业引导,直接用行政手段限制资源开发以保护生态,也将使欠发达地区陷入“贫困陷阱”,使政府在生态保护和扶贫方面陷入两难境地。

政府和学术界期望从扶贫与生态保护之间的交叉关系中寻求最佳平衡点,然而,使二者在实践中发挥协同作用并不容易[7]。社会各界积极探索破解“贫困陷阱”的途径,其中产业扶贫能激发贫困户的“造血”功能,充分利用当地资源禀赋,发展特色产业,被公认为较有效的扶贫方法[11]。欠发达山区具有发展林业产业的基础和优势,产业扶贫能充分带动当地贫困户,从依靠政府补贴的“输血式扶贫”向自给自足的“造血式扶贫”转变[4]。在欠发达山区实施产业扶贫,强调以贫困户为主,政府和社会团体多方参与为辅,盘活农户的土地、资本和劳动力等生产要素[11]。在其他生产条件不变的情况下,林产品产量增加的比例大于各种生产要素增加的比例才能实现林业生产规模报酬递增[12]。目前,欠发达山区的林业发展现状为林地细碎化、资金短缺和劳动力供给不足,林业家庭生产规模过小,难以实现规模效应[13]。如何在限制开发的情况下,充分利用现有生产要素,发展经济林种植、林下经济等生态特色产业,实现规模报酬递增,是林业产业扶贫研究的重要议题之一。

扶贫开发和生态建设是我国现阶段2 个重要任务,二者的实施对象具有较高的重叠度,只有统筹兼顾才能使资源效率最大化,并在瞄准精度方面具有明显的比较优势[14]。除了发展生态产业,生态旅游扶贫作为一种全新的扶贫方式也受到广大学者的关注。乡村旅游的精准扶贫模式在打造“产业优、百姓富、生态美”的乡村新形象方面具有显著的效果[15]。旅游扶贫充分利用当地自然资源、文化、传统风俗等优势,因地制宜,在生态破坏最小的情况下发挥扶贫、减贫的潜力[16]。但是,旅游扶贫项目的实施条件较为苛刻,大部分欠发达山区往往资源禀赋有限,交通闭塞,财政资金短缺,基础设施不完善,不具备开发旅游项目的先决条件。

还有学者积极为不适合发展生态产业和生态旅游项目的欠发达山区探索其他扶贫路径,例如生态补偿机制、购买式造林、重点生态区位商品林赎买、碳金融创新等。其中生态补偿机制与其他模式相比,体系较为成熟,受益群众较多。大部分学者认为采用生态补偿形式不仅能起到扶贫作用,还能有效保护生态环境[17,18]。但补偿标准和方式决定着生态补偿的扶贫效果,有学者通过实证分析,认为中国现行的生态补偿标准对贫困户脱贫并没有明显的帮助。可以看出,目前我国生态补偿政策还难以兼顾生态保护和扶贫[19]。生态扶贫政策的理念创新、产业模式创新和市场形态发展将是我国精准扶贫未来发展的必然选择[3]。

从现有的研究看,大部分局限于理论层面,以定性分析的形式介绍某个地区的精准扶贫路径,而在生态扶贫路径结合定量实证方面的研究较少。现有研究主要以地区作为研究对象,从区域的宏观层面探讨生态扶贫模式。但精准扶贫强调的是“精准识别、精准帮扶、精准管理”的治贫方式,从宏观层面分析问题显然无法达到“精准”的目的。只有研究对象细化到个体层面,才能在有限的生产条件下,探讨政府如何引导当地贫困户实现生态环境保护与脱贫减贫双赢。鉴于此,基于对福建省欠发达山区的10 个县486 位林农的调查数据,运用二元Logistic 模型进行实证检验,分析有助于提高欠发达地区贫困林农脱贫概率的途径,在林农现有的生产要素条件下探索创新性高、可操作性强的生态扶贫路径。

1 研究数据来源与方法

1.1 研究区概况

福建省是全国首个省级生态文明先行示范区和国家生态文明试验区,有较好的生态文明建设基础。全国第八次森林清查结果显示,福建省森林面积801.27 万hm2,森林覆盖率为66%,位居全国首位。蓄积量为60 796.15 万m3,具有较强的固碳释氧、涵养水源、水土保持、维护生物多样性等功能,是我国南方地区重要的生态屏障。为了进一步推动生态文明建设,2012 年福建省编制实施《福建省主体功能区规划》(以下简称《规划》),将福建省划分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。其中限制开发区,包括重点生态功能区和农产品生产区,限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发,主要分布在福建省的中部和西部山区,即武夷山脉和戴云山脉。

福建省限制开发区面积86 442.9 km2,占全省陆域面积的69.8%;人口1 365.1 万人,占全省总人口的37.9%;2015 年国民生产总值(GDP)为4 626.52 亿元,仅占全省GDP 的17.8%。共涉及7 个地级市的33 个县(市),涵盖宁德市的古田县、屏南县、寿宁县、周宁县和柘荣县,福州市的闽清县和永泰县,漳州市的长泰县、南靖县和平和县,泉州市的安溪县、永春县和德化县,龙岩市的漳平市、长汀县、上杭县、武平县、连城县和华安县,三明市的宁化县、尤溪县、将乐县、明溪县、清流县、建宁县、泰宁县和大田县,南平市的建瓯市、顺昌县、蒲城县、松溪县、政和县和武夷山市。福建省的欠发达地区与限制开发区高度耦合,主要位于限制开发区且以交通不便的山区为主,包括部分中央苏区、革命老区,经济基础薄弱,产业单一,生产方式落后,当地群众以经营林业为主要经济来源。在限制开发背景下,探索一条脱贫、减贫路径是逃离“贫困陷阱”的唯一出路。

1.2 数据来源

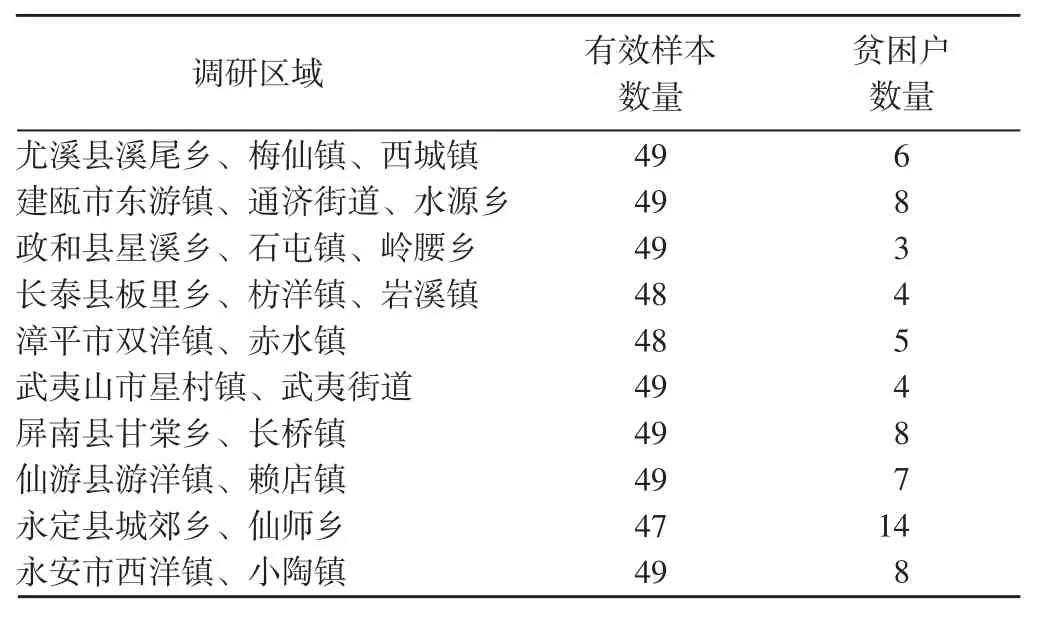

随机选取福建省尤溪县、建瓯市、武夷山市、政和县、屏南县、仙游县、长泰县、永安市、永定区、漳平市10 个县(市、区)的24 个乡镇(表1),采用入户访谈结合问卷调查的形式获取数据。每个乡镇选取2~3 个自然村,每个自然村随机选取7~10 户林农进行入户调查,调查样本共计497 个,剔除无效问卷,共获得486 个有效样本,有效率为97.59%。所选地区中武夷山市、屏南县、尤溪县的西城乡、仙游县的游洋乡、永定区的仙师乡、永安市的西洋乡和小陶乡位于自然保护区、风景名胜区、自然与文化遗产保护区内,被列为禁止开发区,其他地区均属于限制开发区。为保证调查的准确性和真实性,调研人员经过严格的培训和模拟演练,给予每位受访者30 元补贴,以提高受访者的积极性。访谈内容包括个人和家庭的基本信息以及家庭收入,主要收入来源、林业生产经营情况等。根据2016 年贫困标准线(人均年收入3 000 元),受访的贫困户共67 户(表1)。

表1 调查样本中贫困户的分布情况 (户)Table 1 Distribution of survey samples

1.3 研究方法

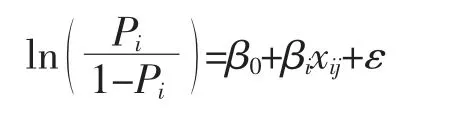

以农户为研究主体,从微观层面,探求影响农户家庭人均收入且有助于贫困户脱贫的因素。林农是否贫困主要根据人均年收入是否高于贫困线,高于贫困线属于“非贫困”,低于贫困线属于“贫困”,仅有2种情况,属于“是或否”的二元辩证问题。考虑到自变量为虚拟变量,因此,选择二元Logistic模型分析影响林农能否脱贫的因素,将“非贫困”赋值为1、“贫困”赋值为0,P 表示林农脱离贫困的概率,且0<P<1。为了消除量纲和异方差,对自变量和因变量取对数。构建如下模型:

根据调研实际情况,林业补贴主要包括生态效益补偿、人工造林、更新造林、低产低效林改造、抚育等补贴。林下经济包括林下种植、林下养殖、林下产品采集加工、森林景观利用等。为了便于放入模型回归,将上述项目总结为林业补贴收入和林下经济经营2 个主要指标,其中林下经济经营又分别从林下经济收入和林下经济面积2 个方面测度。

2 结果分析

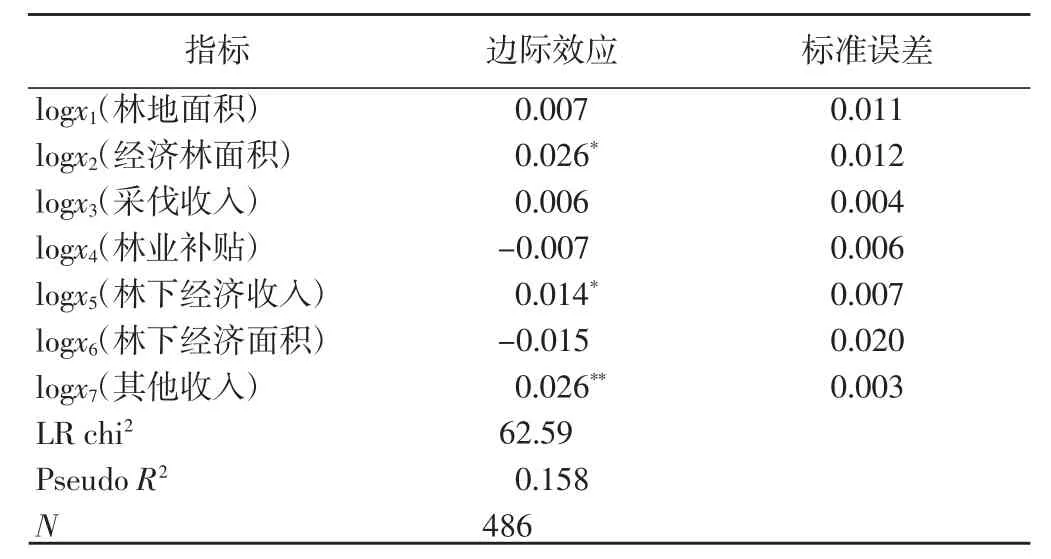

由回归估计结果(表2)可以看出,调整R2=0.16,LR 统计量为62.59,对应的P=0.044,整个方程的联合显著性较高。变量x1(林地面积)、x3(采伐收入)、x4(林业补贴)和x6(林下经济面积)无法显著提高林农脱离贫困的概率。x2(经济林面积)、x5(林下经济收入)和x7(其他收入)可以不同程度地提高林农脱离贫困的概率。从总体上讲,纳入模型中的变量对提高林农脱贫概率有显著的正向影响。从林业生产方面看,经济林种植面积和林下经济收入对脱贫具有显著的影响。

经济林种植面积(x2)在0.1 水平上正向显著影响林农脱贫的概率,边际效应为2.6%。在其他条件不变的情况下,经济林经营面积每增加1 个单位,林农成为非贫困户的概率提升2.6%。与没有种植经济林的林农相比,种植经济林的林农成为非贫困户的概率较高,进一步说明扩大经济林经营面积有利于提高林农的收入水平,与何方[20]的观点一致。发展经济林项目是繁荣欠发达地区经济的一项战略措施,是林业产业扶贫的主要形式。经济林主要栽培用于生产新鲜水果、食用油料、饮料、工业原料和药材等经济效益较高的林木,同时具备固碳释氧、水土保持的生态功能,有效结合了生态效益和经济效益。虽然前期投入高于其他林种,但成林后产生的经济价值普遍高于普通林木,是农户稳定的收入来源。经济林产品多样,地域特产性强,进行深加工的延展性高,发展为“名、特、优”商品的潜力较大。调研发现,种植茶叶、水果、木本油料等经济林的农户家庭收入显著高于其他没有种植经济林的农户家庭收入,经济林种植规模与家庭收入成正相关;有发展经济林产业及加工服务的地区,其贫困户的数量明显少于没有相关产业的地区,由此可见,经济林产业的辐射带动作用强,是实现林业生态扶贫主要的发展方向。

表2 OLS 回归估计Table 2 OLS regression estimates

林下经济收入(x5)在0.1 水平上正向显著影响林农脱贫的概率,边际效应为1.4%。在其他条件不变的情况下,林下经济收入每增加1 个单位,林农成为非贫困户的概率提升1.4%,说明林下经济经营有助于提高林农脱贫概率。林下经济经营是以林地资源为依托,发展林下种植、养殖、林下产品采集加工和森林景观利用。林下经济充分利用林木生长的空间结构和林地资源,林木和林下经济产品可同时管护,节省土地和人工成本。林下中草药、菌菇种植、禽畜养殖等项目一旦发展成功,经济效益将大大高于林业生产本身。交通较为便利且富有自然资源禀赋的地区可积极发展森林生态旅游项目,经济效益较高,辐射范围广,能有效带动乡村贫困户脱贫。另一方面,林下经济经营面积(x6)对于林农脱贫并没有产生显著的影响值得进一步探讨,可能有两方面的原因。(1)广义上的林下经济也包括林木生长过程中产生的附属产品,人工管理投入并不多,如竹笋等属于粗放型生产。在访谈过程中,大部分林农将有产竹笋的竹林算入林下经济,造成林下经济效益和经营面积不成比例。(2)部分经营林下经济的地区处于摸索阶段,如森林旅游开发等,经济效益和带动脱贫效果暂未显现。

其他收入(x7)在0.01 水平上正向显著影响林农脱贫的概率,边际效应为2.62%,在其他条件不变的情况下,每增加1 个单位的其他收入,林农成为非贫困户的概率提升2.62%,说明其他收入能有效提高林农脱贫概率。调研发现,欠发达山区的林农除了经营林业外,大部分农户的家庭成员进城务工,农村青壮年劳动力向城市流动的比例较高,家庭林地主要由家中的老年人负责管理经营。在信息时代,外出务工收入能方便地转移支付至农村的家中,且务工收入明显高于林业生产经营收入,其他收入增加能显著提高林农脱贫的概率是符合实际的。同时,由于老年人的劳动能力有限,再加上林业生产属于劳动密集型产业,大部分林农重点经营离家近或者地势较为平坦的林地,而离家远、地势陡峭、土壤条件较差的林地便无暇顾及,这也从侧面论证了家庭林地面积(x1)对林农脱贫影响不显著的原因。由于现阶段的林地流转机制还不健全,欠发达山区的林地流转率较低,进城务工的林农将林地流转给林业专业大户经营的情况较少,任由林木自由生长。虽然家庭林地面积较大,但是能产生经济效益的林地有限,因此,家庭林地面积扩大并无法有效提高贫困户脱贫概率。

林业补贴收入(x4)无法显著提高林农脱贫概率,与吴乐等[19]的结论一致。林业补贴是林业部门对林业经营者有关林木营造、抚育、保护和管理活动给予一定的补助,包括生态效益补偿、人工造林补贴、更新造林补贴、低产低效林改造补贴、抚育补贴等。调研发现,生态公益林补贴为195 元/(hm2·a),造林补贴为3 000 元/(hm2·a),森林抚育补贴为1 500 元/(hm2·a)。补贴金额较低,再加上采伐指标限制,现有的补贴收入并没有明显激发林农参与造林、营林的积极性,不足以对林农的家庭收入产生明显的影响,因此,该政策对贫困户脱贫的效果不明显。

林木采伐收入(x3)对提高林农脱贫概率没有产生显著的影响。欠发达山区生态环境较为脆弱,为了强化其生态功能,林业部门执行严格的采伐制度,采伐指标由市级林业部门统筹,逐层下放到各乡镇。由于采伐指标有限,林农可能需要等待几年才能获得采伐许可。2015 年有采伐许可的农户数量较少,大部分林农并没有采伐收入,虽然采伐收入对可采伐的农户家庭脱贫效果较为显著,但可采伐农户比重较小,对整体的脱贫率没有产生明显的作用,因此,未来林业发展要转变依靠采伐提高收入的传统发展路径,而要在限制开发的背景下探索新型生态林业的发展方式。

3 政策建议

从微观农户层面出发,紧扣“精准扶贫”和“生态保护”的主题,分析了影响山区林农脱离贫困的因素。欠发达山区林农在面临限制开发和生态保护的双重压力下,需要转变依靠采伐提高收入的传统观念。同时,政府要创新扶贫模式,结合当地林业资源禀赋,充分利用现有资源,集中力量培育经济效益好、发展潜力大的林业经营模式。除此之外,还要不断探索生态扶贫的长效机制,不断完善林业补贴政策、林地流转政策、林权抵押贷款,发展商品林赎买、碳汇林等其他林业金融衍生品,具体建议如下:

(1)调整林业产业结构,因地制宜发展特色经济林。经济林在提供生态公共产品的同时,还可有效地激发当地林业产业的发展动力。在限制开发的欠发达山区,调整林业产业结构,引导贫困农户适当地提高经济林的种植比例。一方面最大程度地避免过度开发造成的生态系统破坏;另一方面,充分利用当地资源优势,将之转化为精准扶贫的重要抓手,以此为契机打造生态林产品,培育本土品牌,发展农村电商等经营模式,开拓产业扶贫新渠道。

(2)发展集约化林下经济,提高土地利用效率。在限制发展和生态保护的双重约束下,提高林地的使用效率,不断发掘林地潜在的附属功能,是降低贫困率的有效方法。当地有关部门应深入分析当地林地资源现状,引进适应当地气候和土壤条件的林下农产品品种,积极探索“林下经济+贫困户”的脱贫模式,在政策和资金方面给予一定的支持,加强林农生产技术培训和实践操作能力培养,激发欠发达山区贫困户的经济“造血”功能,切实践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

(3)进一步明晰产权,完善林地流转制度。产权明晰是促进林地流转的必要条件,进一步完善土地流转制度,规范参与林权交易主体的市场行为,促进林业生产适度规模经营,鼓励有资本、有技术的林业经营主体通过林地流转的形式,将进城务工林农家庭闲置的林地集中经营,形成规模效益。雇佣当地困难群众参与林业生产,为贫困户提供经济来源。同时,没有生产经营能力的贫困户将林地流转出去,可获得稳定收入,最终实现精准脱贫。

(4)创新林业生态发展体制,实现生态建设与扶贫双赢。目前林业补贴水平对于精准扶贫效果不够明显,只有不断完善林业补偿制度,丰富补偿形式和方法才能同时实现生态保护和精准扶贫双重目标。同时,积极探索“生态建设+精准扶贫”的新型扶贫模式,充分整合贫困林农的人力资本和当地林地资源,发挥贫困户合作共享作用。政府将欠发达山区的造林、营林项目统一集中,通过购买服务的形式发包给贫困地区的村集体,由村集体组织整合贫困家庭的剩余劳动力,形成育苗、造林、营林、管护为一体的生态建设模式。同时,积极探索服务购买式造林、重点生态区位商品林赎买、碳金融创新等新兴生态扶贫机制,促进生态和扶贫事业统筹协调发展。