沧州市耕地多功能耦合协调度的演变

王芳,张路路

(1.沧州市地产开发服务中心,河北 沧州 061000;2.河北经贸大学旅游学院,河北 石家庄 050061)

耕地是粮食安全和农业可持续发展的保障,也是体现乡村景观风貌和传承农耕文化的重要载体[1]。耕地作为农业经营最主要的元素,已演变成为一个自然-社会-经济-生态复合系统,兼具农业生产、生态服务和景观文化等多种属性[2]。受经济发展、社会生活方式改变和居民消费结构升级驱动等影响,耕地呈现出功能多元化和复合化的趋势[3]。长期以来,人们侧重于对耕地单一生产功能的认识和利用,忽略了其他功能,甚至产生了割裂或者对立现象[4]。在乡村一二三产业融合背景下,亟待充分显化并协调耕地的多种功能以确保其可持续利用。

自20 世纪70 年代以来,在全球环境问题和传统农业升级改造的驱动下,耕地多功能成为农业和地理学等领域关注的重要热点之一[5,6]。许多学者就耕地多功能的内涵[7,8]、多功能构成[9,10]、指标体系的构建[11]、多功能评价[12,13]、时空演变特征[7,14]以及功能影响因素[1]等领域进行了研究,有效地促进了耕地的保护与管理。整体来看,耕地功能体现了耕地系统提供满足人类生存与发展各种需求的程度和能力[15],具体可分为生产、生活和生态功能[16],具有显著的层次性和阶段性特征,与社会经济发展和利益相关者联系紧密[4]。此外,耕地各功能间还体现出主从性和一定的排他性[4],多功能间此消彼长的拮抗和相互增益的协同关系日益复杂[17,18]。部分学者在空间上探讨了耕地多功能权衡与协同[6],但缺乏对地区耕地多功能之间长时间序列的耦合互动关系及其演化规律的分析,对于多功能之间相互促进和胁迫的关系研究尚不多见[2]。耕地各子系统之间的协调性直接关系着耕地系统的健康安全和可持续发展[2],而动态耦合模型是测度系统之间和内部子系统相互作用程度及协调配合情况的重要模型,已广泛应用于生态与城镇化等领域[19],并取得了丰硕成果,为耕地多功能协同关系研究提供了借鉴。

沧州市作为河北沿海地区率先发展增长极和京津冀区域新的增长极,目前正处于快速城镇化、工业化发展阶段。在国家大力打造环首都现代农业科技示范带和农村一二三产业融合政策的导向下,耕地生产、生活与生态功能亟待融合和转型。鉴于此,本研究以沧州市耕地资源为例,借助2005~2015 年的面板数据,通过构建指标体系与熵值法定量评价耕地多功能,运用动态耦合模型揭示沧州市耕地生产、生活和生态功能间的协调演变特征,为提升耕地资源整体利用效应和在乡村发展中的竞争力提供参考。

1 研究区概况

沧州市地处环渤海湾经济区,位于华北平原东部黑龙港流域。属暖温带大陆性季风气候,雨量集中但分布不均,干湿季明显,四季分明。沧州市是河北省粮、棉、油集中产区,耕地面积78.69 万hm2,优质耕地少,后备耕地资源匮乏[20],土壤盐碱化问题突出。随着耕地投入水平增加,耕地集约利用水平呈波动上升趋势[21],但耕地生态安全水平亦不容乐观[22]。随着农业产业化经营的不断扩大,经营主体由家庭承包逐渐向农民合作社、家庭农场、农业龙头企业等具有法人资格的新型经营主体转变,加速了耕地资源的多样化利用与城乡转型发展。近年来,随着国家沿海发展战略和京津绿色农副产品保障基地定位的提出,沧州市农业发展面临着向都市农业转型升级的机遇,亟需厘清耕地多功能特征和相互关系可为耕地多功能转型升级提供支撑。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本研究涉及耕地数据和社会经济数据,耕地数据主要来源于1996~2016 年《河北省土地调查统计年鉴》,社会经济数据来源于1996~2016 年《河北农村统计年鉴》及沧州市国民经济和社会发展统计公报。

2.2 研究方法

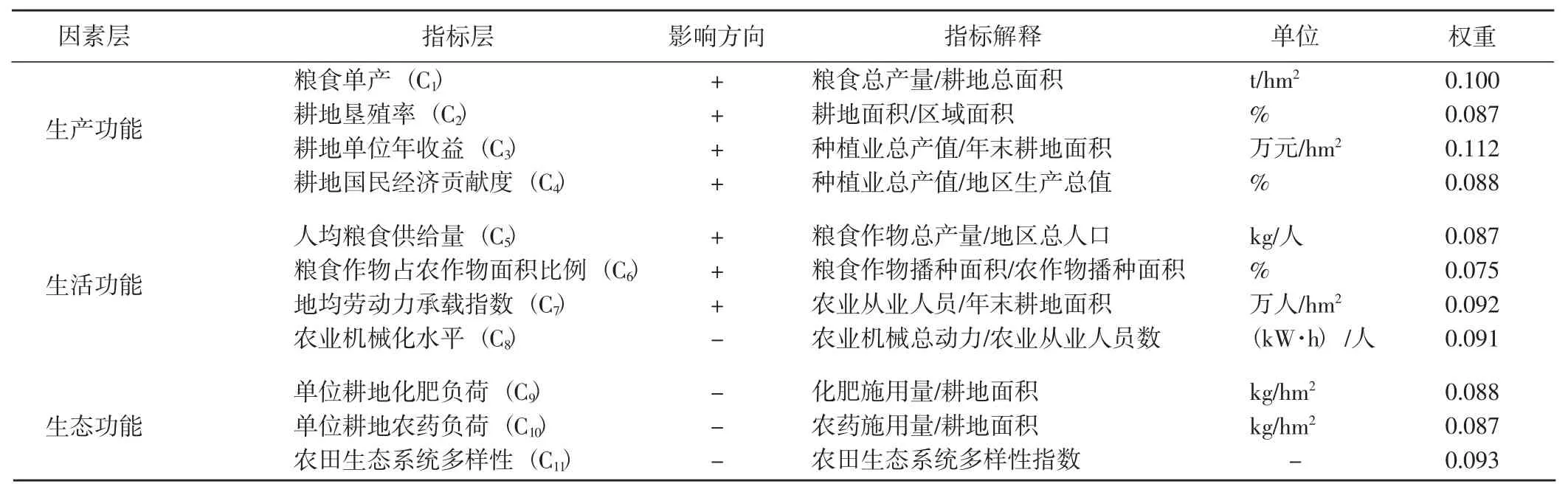

2.2.1 耕地多功能表征指标体系构建 将耕地社会-经济-生态复合系统分解为有限的、可被量化的功能指标,是多功能评价的重要环节。借鉴“三生”功能理论和相关研究[16,23~25],将耕地多功能划分为生产、生活和生态功能,参考已有研究成果和当地土地、农业、规划等方面专家意见,建立了耕地多功能表征指标体系(表1)。

表1 沧州市耕地多功能评价指标体系Table 1 Evaluation index system of cultivated land multi-function in Cangzhou

生产功能是耕地生产活动所带来的农产品供给及促进区域农业经济、国民经济增长的能力[9]。选择粮食单产、耕地垦殖率、耕地单位年收益和耕地国民经济贡献度作为表征指标。其中,粮食单产直接反映耕地系统生产力大小;耕地垦殖率反映耕地在区域土地开发利用中的比重,体现了耕地系统结构和生产功能的稳定性;耕地单位年收益反映出耕地经济产出水平和生产力的高低;耕地国民经济贡献度反映了通过农业生产和农产品产出供给促进农业经济与国民经济增长的能力。

生活功能反映了耕地通过食物生产保障特定区域内人口粮食需求以及承载农村剩余劳动力的能力[14]。利用人均粮食供给量、粮食作物面积占比来衡量粮食保障安全;选取反映乡村农业从业人员比重的地均劳动力承载指数、反映农业机械对劳动替代能力的农业机械化水平2 项指标来衡量就业保障情况。

生态功能指维护农村土壤健康和生态系统平衡的能力[26]。耕地生态功能不仅与自身多样性有关,还受到人类施用化肥等外部行为的制约。选择农田生态系统多样性、单位耕地化肥负荷和单位耕地农药负荷指标进行衡量。农田生态系统多样性计算公式[9]为:

式中,D 为农田系统多样性指数;bi为各类农作物播种面积占总播种面积比例;n 为研究区的农作物种类数,结合沧州市耕地种植实际[27],选取小麦、玉米、棉花、油料作物、豆类、谷子6 类典型农作物进行计算。

2.2.2 耕地多功能评价模型 采用综合加权求和模型对耕地功能进行评价。按照0.20 步长,从小到大将耕地功能分为非常低、较低、中等、较高、非常高5 个级别。

式中,S 为耕地功能值;xij为第i 年j 指标经标准化处理后的值;w 为指标权重,考虑到耕地功能变化的复杂性和系统性,采用熵值法确定权重[9]。

为揭示耕地功能类型的多样性与数量的均匀度,采用辛普森倒数指数法来计算。具体计算公式为:

式中,Ti为研究区第i 年的辛普森倒数指数,其值越大,表明耕地功能类型越多样,数量越均匀;Sij为研究区第i 年第j 项耕地功能值;n 为研究区耕地功能的种类数。

2.2.3 耕地多功能协调模型 耕地资源系统处于连续动态变化之中,与自然、社会和经济要素间经过不停地物质、能量、信息的交流与交换以实现系统演变[13],因此,子系统之间存在着相互促进或胁迫的耦合互动关系。系统论认为有序度是反映系统协调性水平的重要参数[15],借鉴动态耦合度函数模型[14],通过测算系统功能水平来分析耕地系统的协调性。

假设耕地生产、生活和生态功能分别是S1、S2、S3,都是关于时间t 的连续函数Si=f(t),i=1,2,3。可通过对Si=f(t)求导,得到子系统的演化速度VSi=dSi/dt。耕地系统发展演化遵循“S”型发展变化趋势[16],子系统之间相互作用,多功能之间的胁迫关系也存在一定的周期性变化规律。以生产、生态功能为例,其演化速度分别为VS1、VS3,两者构成了子系统V=f(VS1,VS3)。由于V 的变化是由VS1、VS3引起的,通过V 的变化情况研究耕地功能之间的协调性作用关系。将2 个子系统的协调度表示成VS1和VS3的夹角,其公式为:

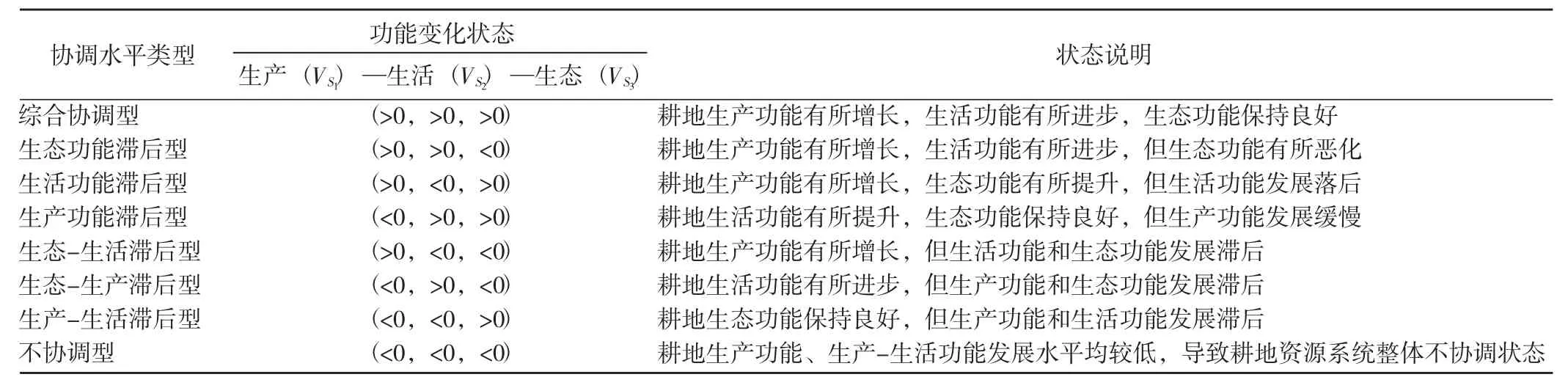

系统的协调性水平判定主要依据子系统的交互作用的强弱程度。按照夹角的值来进行判断,在一个演化周期内,整个系统将经历低级协调共生(-90°~0°)、协调发展(0°~90°)、极限发展(90°~180°)和螺旋式上升(-180°~-90°)4 个阶段[19]。但系统并不是完全按上述4 个阶段演化,特别是子系统之间出现拮抗,胁迫作用越来越明显,系统的恶化程度超过其承载力阈值时,若不采取保护措施缓和矛盾,系统发展将会出现停滞甚至倒退。4 个发展阶段总是相对存在的,某一条件的改变会导致新一轮协调关系的发展演化。假设VSi表示耕地3 个功能变化速率,根据相关研究[18],可以将复合系统协调性状态分为8 种类型(表2)。

3 结果与分析

3.1 沧州市耕地资源多功能评价结果分析

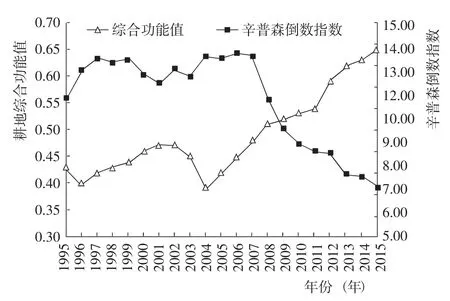

通过模型计算获得1995~2015 年沧州市耕地功能值(图1)。耕地综合功能呈现上升趋势,但生产、生活和生态功能的演变趋势有所不同。

3.1.1 耕地生产功能 耕地生产功能保持着平稳快速的增长趋势。生产功能由较低状态向较高的状态转变,1995 年功能值仅0.18;2015 年功能值达0.73,增幅305.56%。1995~2004 年耕地生产功能值的增幅低于2005~2015 年,这与国家农业宏观政策紧密相关。1995~2004 年受“三农”问题影响和制约,农产品生产功能的增速较缓[7]。该阶段研究区内粮食单产和耕地垦殖率均呈现波动性变化,粮食单产由3.03 t/hm2增至3.42 t/hm2,平均值为3.82 t/hm2;耕地垦殖率由55.99%调整至52.91%,平均值为55.12%;耕地单位年收益由0.75 万元/hm2持续提升至1.34 万元/hm2。2004 年以后,耕地生产功能呈现恢复性增长趋势,粮食单产持续提升,由2005年的3.52 t/hm2提高至2015 年的6.05 t/hm2,耕地单位年收益则由1.46 万元/hm2提升至4.8 万元/hm2。1995~2015 年耕地的国民经济贡献度由34.75%下降至10.48%,表明近年来耕地的经济创收功能明显弱化。

表2 沧州市耕地多功能协调性状态类型评判标准Table 2 Evaluation criteria of cultivated land multi-functional coordination state types in Cangzhou

3.1.2 耕地生活功能 耕地生活功能呈先波动性下降后上升的趋势。1995~2001年耕地生活功能呈现波动下降趋势。其中,粮食保障有所提高,人均粮食供给量由372.81 kg/人提升至448.56 kg/人,粮食作物占农作物面积比例保持在80%左右;耕地规模减少和农村劳动力的转移,共同导致地均劳动力承载指数由8.05 人/hm2提高至8.53人/hm2;农业机械化水平呈小幅增长,由4.50%提升至5.50%。2001~2015 年耕地生活保障功能由0.35 提高至0.7,提高幅度为100%。得益于耕地单产水平的提高和城镇化进程加速,人均粮食供给量显著提高。与此同时,种植结构小幅调整,粮食作物占农作物的面积由80%下降至78%,农业机械化水平显著提高,就业保障功能也逐渐提升,整体上使生活功能由较低状态跃迁至较高状态。

3.1.3 耕地生态功能 耕地生态功能值呈先持续下降后波动性小幅度提升的趋势,主要分为2 个阶段。第1 阶段为1995~2007年,表现为耕地生态功能持续下降。粮食生产功能的提升主要得益于农业技术和农资投入的增长,由此也带来了农药、化肥使用过量,土壤污染、板结等问题,生态功能级别由非常高下降至较低状态。单位耕地农药负荷由13.77 kg/hm2增加至18.34 kg/hm2,单位耕地化肥负荷由281.05 kg/hm2增加至411.31 kg/hm2。单一化的种植结构使得农田生态系统多样性指数由1.65 下降至1.26。第2 阶段为2008~2015 年,表现为耕地生态功能波动性变化,并有小幅提升,处于中等级别。随着国家“生态文明”战略的实施,耕地生态问题逐渐受到重视,耕地保护逐步由“数量、质量”向“数量、质量、生态”一体化管护方向发展。2015 年化肥和农药负荷量分别较2008 年降低了12.28%和31.31%;通过土地整治,农田生态系统多样性指数降低趋势减缓,由2008 年的1.25 下降至2015 年的1.19。

图1 1995~2015 年沧州市耕地多功能演化Fig.1 Multi-functional evolution ofcultivated land from 1995 to 2015 in Cangzhou

3.1.4 耕地综合功能 耕地综合功能整体呈现增长趋势,由1995 年的0.43 提高至2015 年的0.65。其中,1995~2004 年呈现波动性变化;2004 年以后该指标值持续上升。结合耕地生产、生活和生态功能的变化来看,沧州市耕地多功能利用转型在2004~2007 年;随后,耕地的生产功能、生活功能持续稳定上升,生态功能减弱明显趋缓,开始沿城乡居民多需求发展方向演变。

辛普森倒数指数与耕地综合功能变化相反。1995~2007 年耕地多功能的辛普森倒数指数波动频繁,但整体呈增加状态;2007~2015 年辛普森倒数指数一直呈下降状态。

综合分析表明,沧州市耕地多功能利用转型发生在2007 年。这与宋小青等[9]关于全国耕地多功能利用转型研究的结论相似,后者认为全国耕地功能自2006 年开始总体增强,各类功能均衡发展态势明显。

图2 沧州市耕地综合功能和辛普森倒数指数的变化Fig.2 Changes of comprehensive function and Simpson reciprocal index ofcultivated land in Cangzhou

3.2 沧州市耕地多功能耦合协调度

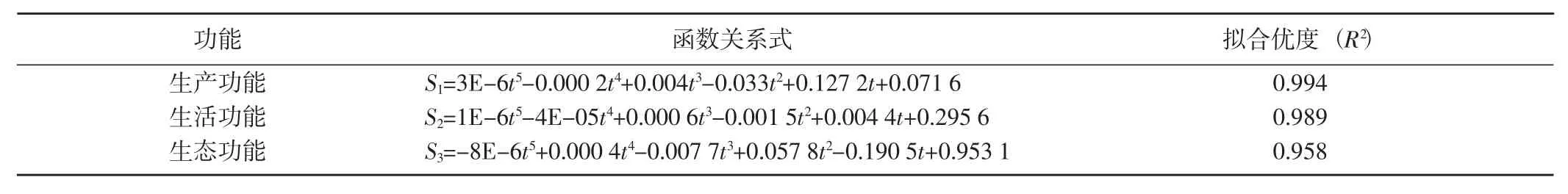

利用Matlab 7.0 软件,对沧州市1995~2015 年耕地生产、生活和生态功能的变化进行非线性曲线拟合,在保证最佳拟合优度的前提下,得到各功能的曲线方程(表3)。

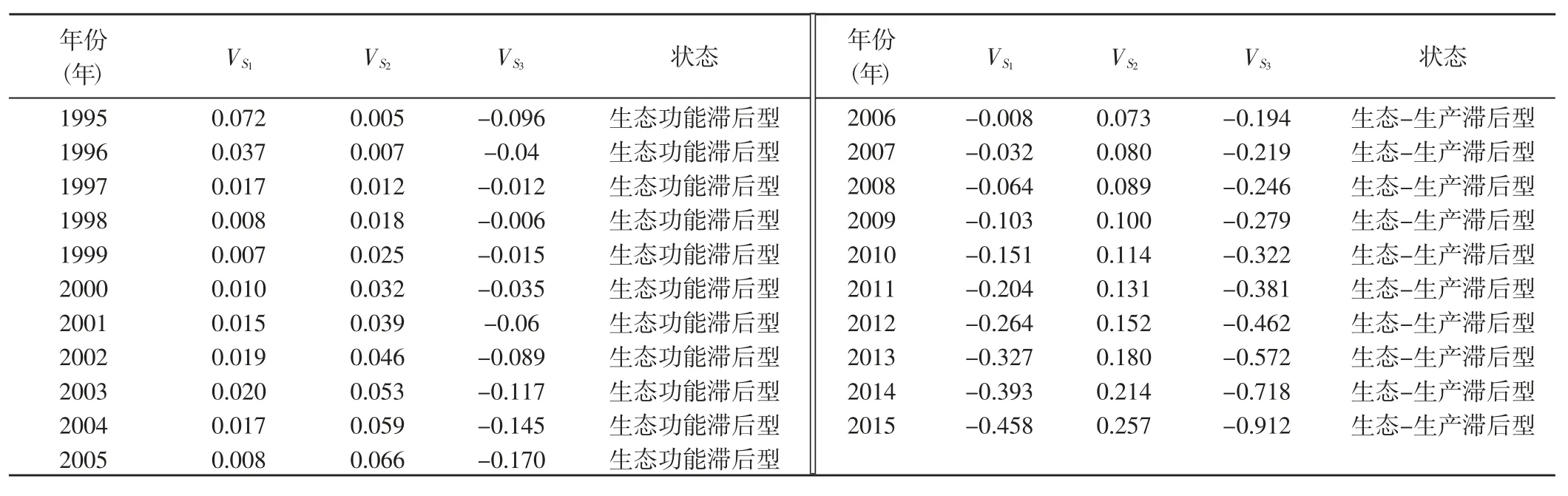

对Si=f(t)函数求导,得到耕地生产功能、生活功能和生态功能的演化速度,以及各个功能之间的协调度;最后根据协调性类型判定标准划分类型(表4)。数据显示,尽管沧州耕地功能整体上在增加,但多功能之间的多样化协同效应还未得到发挥。1995~2005 年,耕地功能协同性表现为生态功能滞后型,即耕地生产功能有所增长,生活功能有所进步,而生态功能有所下降;2006~2015 年,耕地功能协同性则表现为生态-生产滞后型,即生产功能尽管在增长,生态功能也有小幅提升,但与生活功能的增幅不匹配。

表3 耕地多功能演化拟合曲线Table 3 Fitting curve of cultivated land multi-function evolution

表4 1995~2015 年沧州市耕地多功能演化速度Table 4 Multi-functional evolution rate of cultivated land in Cangzhou from 1995 to 2015

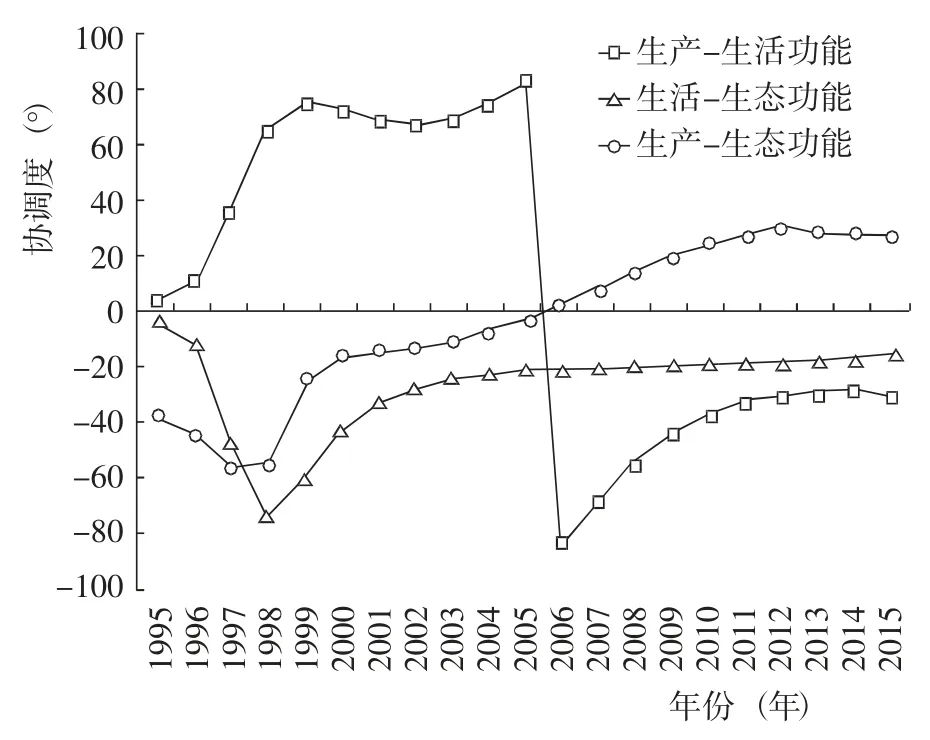

进一步分析单项功能之间的协同性,结果显示(图3),1995~2015 年沧州市耕地生产-生活功能经历了协调发展和低级协同共生的阶段。耕地的生产功能和生活功能作为耕地的传统与基本功能,受社会经济发展水平、政策等多因素的影响,1995~2005 年农户仍以家庭经营方式种植传统粮食作物为主要生计来源,粮食生产稳定,农村种植业从业人员比例和人均粮食保证率等表征的耕地生活功能较强,耕地生产与生活功能的协同度处于较好状态。2006 年以来,随着耕地投入和集约化水平的增加,耕地产出的边际效应逐渐显现,生产功能的提升幅度开始下降,与此同时,对耕地的社会保障功能需求日益提升,使生产与生活功能的协同性呈现迅速下降而后又逐渐有所提升的趋势。

图3 1995~2015 年沧州市耕地生产-生活-生态功能协调度的变化Fig.3 Coordination degree change of cultivated land production-life-ecology function in Cangzhou from 1995 to 2015

生产-生态功能协调性结果显示,2000 年以前,耕地经济与生态子系统处于低级协调共生阶段。为了追求更大的产出效益,耕地集约化水平、利用强度和程度越来越高,以高强度的农药、化肥投入等作为高产条件,使得耕地生态功能逐渐减弱,生产功能对生态功能产生了较强的胁迫作用,反过来生态功能对生产功能也产生了明显的约束作用。2000 年以后,生产与生态功能间的拮抗趋势开始缓解。政府开始提高耕地保护意识,不断加大对耕地科技和管理的投入力度,不可持续的农业生产方式逐渐被取代。2006 年以后,耕地生产-生态功能协调性水平提高,二者逐步进入协调发展状态。

1995~2015 年沧州市耕地生活-生态功能的协调性一直处于低级协调共生阶段。耕地生活功能缓慢提升,但对耕地生态功能的重视度不高,耕地生态功能的降低,在直接影响农业经济增长的同时,也降低了农民的环境福祉。随着区域整体生态环境的下降,耕地产生的生态价值受到重视,沧州市耕地生活-生态功能的协调性虽然有所提升,但仍处于低级协调共生阶段。

4 结论与讨论

本研究以沧州市耕地资源为例,以1995~2015 年面板数据为主要数据源,通过构建耕地多功能评价指标体系与熵值法定量评价了耕地功能,运用动态耦合模型揭示了沧州市在社会经济发展过程中耕地多功能的结构变化和重组规律,体现了不同社会经济发展阶段对耕地的需求,为耕地资源的合理利用指明了方向,且表明了耕地“数量—质量—生态”三位一体管护政策的重要价值。主要结论如下:

(1)研究期间,沧州市耕地综合功能整体上呈现上升趋势,而生产、生活和生态功能的演变出现分异。耕地生产功能保持着平稳快速的增长趋势,耕地生活功能呈先波动性下降后上升的趋势,耕地生态功能总体呈先持续下降后波动性小幅提升趋势。沧州市耕地多功能利用转型发生在2007 年,开始沿城乡居民多需求发展方向演变。

(2)沧州市耕地多功能之间的多样化协同效应还未得到发挥,多功能协调前期以生态功能滞后型为主,后逐步过渡至生态-生产滞后型。从单项功能来看,耕地生产-生活功能经历了协调发展低级协同共生的阶段,生产-生态功能由低级协调共生阶段向协调发展状态演变,生活-生态功能一直处于低级协调共生阶段。功能之间相互耦合协调性结果也支持了耕地保护由单纯的数量保护向“数量—质量—生态”一体化管护发展的政策。研究期间,尽管耕地的生产功能在逐渐提升,但由于长期忽视其生态功能,导致了多功能间的不协调,也充分体现了实施一体化管护政策的必要性和急迫性。未来在注重耕地数量保护的同时,应该加强耕地的生态管护,提升耕地系统的协调性,确保耕地可持续利用。

受研究数据的制约,本文未对耕地的文化景观功能进行探讨。同时,未来还可借助模型进行耕地多功能的预测和协调性预警,为区域耕地的永续利用提供参考。