大鲵野生种群可持续开发及保护的探讨

彭霄鹏

作为动物界的“活化石”,最为众人所熟知的莫过于国宝大熊猫,它们已经在地球上生存了800多万年了。还有一个物种历史更为久远,那就是早在约2亿年前的恐龙时代就已广泛分布于低纬度地区,并生存至今的两栖动物活化石——大鲵(Andrias davidianus),俗称娃娃鱼,它被认为是“淡水中的大熊猫”、“生态系统中无可替代的关键物种”。

中国大鲵

大鲵隶属于有尾目、隐鳃鲵亚目、隐鳃鲵科、大鲵属,而我国特有种为中国大鲵。古人对于大鲵的了解是十分有限,只知道大鲵会发出婴儿啼哭般的叫声,故“娃娃鱼”这个名字在民间流传至今。

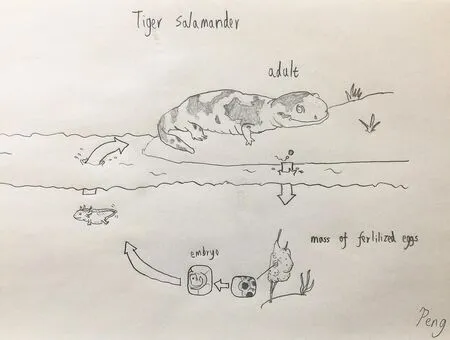

在三叠纪晚期的湖泊和河流中,虽为两栖类,但大鲵的祖先们在生态学上却表现出一些爬行动物的特征,生活习性与如今的鳄鱼类似,以扑食鱼类为生。中国大鲵是现存两栖动物中体型最大的一种,成年20-25千克,最大的达50千克,体长约1米多。相比于其它有尾目同类“表兄弟们”,诸如红瘰疣螈(Tylototriton verrucoosus)、虎纹钝口螈(Ambystoma tigrinum)及云石蝾螈(Ambystoma opacum),中国大鲵简直就是“庞然大物”。

中国大鲵体色随栖居环境色彩而有差异,背面呈棕色、红棕色、黑棕色等,上面有颜色较深的不规则斑点,腹面浅褐色或灰白色。头扁,有疣,嘴巴大而宽,小小的牙齿又尖又密,咬肌发达,猎物一旦被咬住很难逃脱。但它们不能咀嚼,只会将猎物囫囵吞下。中国大鲵四肢很短,前肢有四跟趾,而后肢五趾,趾间有蹼,摸上去肉嘟嘟的。它们还有一件御敌法宝,就是那体表光滑、满布黏液的身体,当遇到危险时会放出奇特的气味,令敌人知臭而退。

中国大鲵白天潜伏在河滩水底酣睡,夜幕降临时才静静地隐蔽在滩口乱石中觅食活动。大鲵的视力不好,主要通过嗅觉和触觉来感知外界信息,它们还能通过皮肤上的疣来感知水中的震动,进而捕捉水中的鱼虾以及昆虫。中国大鲵在它所处的生态系统中占据食物链顶端的位置,是生物链重要的一环。中国大鲵在不同的水域中,食物来源也略有不同,它们食量很大,主要捕食水中的鱼类、甲壳类、两栖类及小型节肢动物等,此外在大鲵的胃中也发现有少量植物组分。生活在长江流域大鲵所处栖息地内,有着白甲鱼、宽口光唇鱼、马口鱼等鱼类,为大鲵提供了广泛的捕食对象。

家养大鲵

和大多数有尾目动物一样,中国大鲵喜欢在温度相对较低的水域中生活:它们生活的溪流温度一般在10-25℃之间,当温度达到20-22℃时,35%的中国大鲵就会停止进食,26-28℃时仅10%个体进食,一旦温度达到35℃,大部分个体就会死亡,因此人工培育大鲵的环境中,对水温的控制尤为严格。除了繁殖季节,成年大鲵终日单独栖息,占据一处水中的洞穴,守株待兔般等候猎物从门前路过,一旦猎物接近它们或者它们主动接近猎物,就会张开大嘴将猎物吸入口中咬住,再借助咬住猎物的口的缝隙将水排出。这种捕杀行为多发生在夜里。

雌性中国大鲵会将卵产在水中的洞穴内,一次可产卵数百枚。刚出生的幼体体长只有约3厘米,在自然条件下生长至性成熟需要约15年。

中国大鲵现如今主要分布在长江、黄河和珠江流域及其支流。现在由于城市化的加剧以及环境的破坏,中国大鲵的分布变得支离破碎较为分散,野生的中国大鲵已经是进了附录二的生物。自然分布主要集中在湖南、湖北、陕西汉中、贵州遵义和江西等地,笔者曾在广东韶关丹霞山及珠江流域寻访过它们的踪迹。

然而,由于人类大量捕捉和环境污染,这种古老的活化石正在野外河流中渐渐消失。在1988年的时候,中华人民共和国野生动物保护法,明确规定中国大鲵是中国的国家二级保护动物,中国大鲵是中国的国宝之一。

在日本还有和它同一个属不同种的日本大鲵,日本大鲵体型相对中国大鲵稍小,但也是世界上第二大的两栖动物。由于在日本引入中国大鲵,并逃到河域中,与日本大鲵杂交,现在野外很难见到纯种的日本大鲵了。这里值得一提的是,在传统的分类体系内,越低等的生物杂交产生可育后代的可能性越高,哺乳类之下很多同属不同种的生物都可以杂交产生可育后代,日本原来没有中国大鲵,地理上与日本大鲵没法交配繁殖,就构成了生殖隔离。若隔离发生在受精以前,就称为受精前的生殖隔离,其中包括地理隔离、生态隔离、季节隔离、生理隔离、形态隔离和行为隔离等;若隔离发生在受精以后,就称为受精后的生殖隔离,其中包括杂种不活、杂种不育和杂种衰败等。这也是一些体型上继承了中国娃娃鱼优势的杂种大鲵可以在日本的河域中“横行”的原因。当然,如果生殖隔离仍被视为区分物种的严格标准的话,也许科学界应该对传统的分类体系进行再研究和变革。

中国大鲵捕食中华鳖

两栖纲有尾目动物生命旅程

中国大鲵成为濒危保护动物有多方面的原因,除了人为的屠杀,另外一个重要的原因就是中国大鲵对水的环境非常依赖,迁徙能力是动物之中最差者之一,它们的栖息地被山涧、湖泊、河流分开,因此造成了中国大鲵的基因在每个区都不一样,这就造成了互相之间的繁殖变得非常困难。正因为这种特殊的习性,中国大鲵成为研究遗传变异的重要生物对象,也成为进化论的重要研究依据。

中国大鲵分布及栖息环境(珠江流域)

早在几千年前,中国的山海经就提到了大鲵,这种山海经里面存在的上古神兽,如今飞入寻常百姓家,成为很多人桌面上的美食。大鲵肉质鲜嫩,有一股山椒的味道,故又被称为“大山椒鱼”。虽然大鲵成为了国家二级保护动物,但是依旧没有能改变它成为中国人桌上美味的命运。好在大鲵的人工养殖已经实现。通过人工养殖的个体一部分作为水族馆和动物园的观赏品,另一部分会被卖到市场之中去。2011年,仅陕西省一省的养殖场中就有多达2600万条中国大鲵,这个数字还在每年持续增大。昔日只有王侯将相才能吃得起的珍稀滋补佳品,现在也成为了百姓餐桌上能吃到了一味佳肴。虽然说现在人工养殖让大鲵的价格有所下降,但是大鲵的市场前景依旧非常好。

大鲵形成产业也许有积极的一面,它带动了当地经济发展,拓展了就业途径,使得不少人脱贫致富。但人工繁殖的意义不能仅局限于满足人们的口腹之欲。相关机构、部门可从繁殖场中收购健康的中国大鲵,并在适当的时机适当的地点进行人工放归,以保障生态链可持续发展。