慢性糖尿病患者的心理分析与护理

刘乐娥

[摘要] 目的 分析糖尿病者患病期间的心理特点以及有效的临床护理措施。方法 抽取院内自2016年1月—2018年12月诊治的50例慢性糖尿病住院患者为回顾分析对象,利用数字法来分组为观察组、对照组。运用SAS、SDS量表以及心理状态调查表等对患者的心理状态及特点进行评估。给予对照组患者常规护理,观察组患者则采取针对性心理护理,对比两组患者的护理效果。结果 两组患者在接受护理干预之前SAS、SDS评分较高(P>0.05);护理干预之后观察组患者在SAS、SDS评分对比中均显著低于对照组(P<0.05);观察组护理干预后空腹血糖、餐后2 h血糖控制效果优于对照组(P<0.05);观察组总体满意度为100.00%,对照组为88.00%(P<0.05)。结论 慢性糖尿病患者多数表现出不同程度的心理障碍,通过采取针对性心理护理有助于缓解患者负性情绪并提升其血糖水平控制效果,有利于维护良好护患关系。

[关键词] 糖尿病;慢性病;心理特点;护理;效果

[中图分类号] R47 [文献标识码] A [文章编号] 1672-4062(2019)07(a)-0102-02

糖尿病是临床中常见病,同时也是临床中发病率较高的慢性疾病,该疾病的产生是由诸多因素所引发的,以患者慢性高血糖为主要临床特征的一类代谢疾病。该次研究将重点分析慢性糖尿病患者患病期间的心理特点并探究有效的护理措施。

1 资料与方法

1.1 一般资料

抽取院内诊治的50例慢性糖尿病住院病人为回顾分析对象,利用数字法来分组,定义为观察组、对照组。观察组:包括患者25例,男性12例,女性13例;年龄范围46~84岁,年龄均值(62.3±0.4)岁;病程1~16年,病程均值(4.3±0.4)年。对照组:包括患者25例,男性14例,女性11例;年龄范围44~86岁,年龄均值(63.1±0.2)岁;病程1~15年,病程均值(4.4±0.2)年。两组研究对象上述线性资料组间比较均衡度高(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 调查方法 运用SAS焦虑自评量表以及SDS抑郁自评量表对两组病人的心理焦虑及抑郁程度实施评估;同时采用自拟心理状态调查表对患者的心理状态及特点进行评估,包括患者是否存在的烦躁、心理、恐惧、偏执、淡化等心理。

1.2.2 患者心理特点 ①焦虑心理:多数患者存在比较严重的焦虑心理。分析原因主要在于糖尿病的病程时间长属于终身疾病,患病后慢性并发症产生容易导致患者出现器质性损害,包括心脑肾等病变,这对患者形成了沉重的精神负担以及精神压力。再加上患者需要反复住院,同时出院后需要严格饮食控制,并接受胰岛素注射治疗以及尿糖测定等,这也给患者带来了诸多困难,因此患者容易出现焦虑情绪。其心理特点集中表现出烦躁不安、食欲减退以及睡眠质量下降等;②抑郁心理:抑郁心理也是慢性糖尿病患者比较常见的心理特点,集中表现出患者对于未来和治疗效果存在担忧心理,特别是在病情危重以及经过多次住院治疗,并无显著疗效时,患者更容易出现抑郁心理。除此之外,患病后由于对饮食的严格控制,因此影响了患者饮食喜好以及生活乐趣,再加上长时间高昂的治疗费用,进一步增加了患者经济负担,容易产生意志消沉情况,再加上病情影响和治疗负担等,患者容易出现郁闷、孤独和烦躁等心理。有部分患者认为自己是家庭的负担和累赘,对自身存在价值产生怀疑甚至出现轻生念头。

1.2.3 护理措施 给予对照组患者常规护理,主要内容有患者日常治疗期间的用药指导、饮食指导以及常规生活护理等;而观察组患者治疗期间则在常规护理基础上采取针对性心理护理主要措施如下:①焦虑心理护理:对于存在焦虑心理的糖尿病患者,需要及时有效地向其讲解关于慢性糖尿病的主要病因机制和疾病的预后情况,确保患者能够详细了解糖尿病的发展以及转归情况,进而能够更好的预防躯体变化和心理变化而带来的不适感,协助患者重新树立康复信心及勇气。在此基础上,给予患者科学的营养咨询以及日常饮食指导,向患者讲解坚持膳食治疗的意义和重要性,协助患者尽快掌握日常饮食治疗的具体方法以及步骤,帮助其养成科学的生活习惯以及卫生习惯,叮嘱患者坚持科学的作息规律,保持按时作息和起床。同时严格坚持就餐、胰岛素注射和服药等相关标准,同时了解患者每日的主食和副食摄入情况,指导其正确应用胰岛素方式,了解患者低血糖反应临床症状,并向其讲解低血糖的有效应急處理措施,叮嘱患者定期监测血糖水平,指导其定期加强尿糖水平监测。同时,向患者讲解保持心情舒畅的重要性,结合其身体机能给予运动指导以改善其身体机能。针对严重焦虑者,在完善好心理疏导和对症宣教等基础之上,可遵医嘱给予抗焦虑药物,确保其肌肉松弛以缓解患者紧张和焦虑情绪;②抑郁心理护理:针对存在抑郁心理患者,护理期间应保持亲切、和蔼、热情的态度,加强同患者的良好沟通和交流,尽快取得其信任,并尽可能满足病人需求,耐心的倾听患者内心主诉,尽快建立起和谐的护患关系。在此基础上,了解其心理状态,并针对性地加强心理疏导,使患者能够感受到来自于医护人员的关心与呵护,帮助其重新树立康复治疗信心。一方面协助其接受患有糖尿病的现实,另一方面使其意识到通过规范化治疗以及有效的饮食与运动其病情可得到有效控制,通过提升患者疾病认知改善其抑郁情绪。

1.3 评估指标

两组患者均在护理干预6周之后对其护理效果实施评估,比较两组患者护理干预前后的血糖指标变化情况,利用SDS和SAS量表对其心理焦虑、抑郁程度实施评估,采用问卷调查表法对两组的护理满意度情况实施调查评估。

1.4 统计方法

研究中涉及数据均利用SPSS 17.0统计学软件分析,计量资料均数±标准差以(x±s)描述,行t检验,计数资料采用[n(%)]描述,行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

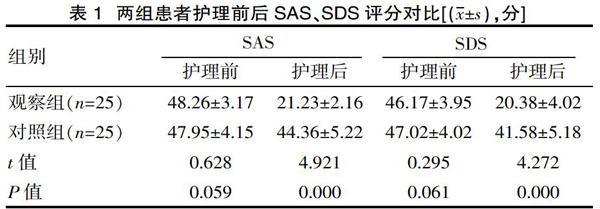

2.1 两组患者护理前后SAS、SDS评分对比

两组患者在接受护理干预之前SAS、SDS评分较高,且组间比较差异无统计学意义(P>0.05);护理干预之后观察组患者在SAS、SDS评分对比中均显著低于对照组,且护理后组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者血糖水平对比

观察组护理干预前空腹血糖为(8.95±1.24)mmol/L,护理后为(7.11±0.27)mmol/L(P<0.05),对照组护理干预前空腹血糖为(8.87±1.14)mmol/L,护理后为(8.86±1.20)mmol/L(P>0.05);观察组护理干预前餐后2 h血糖为(11.03±2.02)mmol/L,护理后为(8.24±0.11)mmol/L(P<0.05),对照组护理干预前餐后2 h血糖为(11.06±2.11)mmol/L,护理后为(10.52±1.03)mmol/L(P>0.05)。观察组患者的血糖水平控制效果优于对照组。

2.3 两组患者护理满意度对比

观察组中對于护理工作非常满意者17例,满意者8例,不满意者0例,总体满意度为100.00%;对照组中非常满意者9例,满意者13例,不满意者3例,总体满意度为88.00%,两组的护理满意度对比差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

该次研究中,对于观察组患者着重加强针对性的心理护理,结合糖尿病患者的具体心理特点以及心理状态,针对性的给予心理疏导。研究结果提示,观察组护理干预后在血糖水平控制效果、焦虑、抑郁情绪改善效果以及护理满意度等方面均优于对照组。这表明,通过采取针对性的心理护理,一方面有助于改善糖尿病患者负性情绪,另一方面有助于提升患者血糖水平控制效果,对于提升患者的护理服务满意度也有积极的促进作用[4]。

综上所述,慢性糖尿病患者多数表现出不同程度的心理障碍,通过采取针对性心理护理有助于缓解患者负性情绪并提升其血糖水平控制效果,有利于维护良好护患关系。

[参考文献]

[1] 管丽芳,李春花,杨长蕊.老年糖尿病患者的专科护理与健康教育[J].中西医结合心血管病电子杂志,2018,6(30):30-31.

[2] 石燕燕.护理干预对预防老年糖尿病患者低血糖的效果分析[J].健康教育与健康促进,2018,13(5):454-455,458.

[3] 许明霞.护理干预对糖尿病患者遵医行为的影响[J].中国冶金工业医学杂志,2018,35(5):531-532.

[4] 杨晓珍.综合护理干预对糖尿病患者的护理效果评价[J].中国现代药物应用,2018,12(19):175-176.

[5] 李玲,蒋双燕.糖尿病的心理干预和临床应用[J].中医临床研究,2017,9(35):138-139.