中西融合 借古开今—孙志钧访谈录

文/王鹏瑞 杨静媛

孙志钧

一九五一年生于北京,一九七八年内蒙古师范大学美术系毕业,一九八七年中央美术学院国画系研究生毕业,获硕士学位。现为首都师范大学美术学院教授、博士研究生导师,中国美术家协会理事,中国美协民族美术艺委会副主任,教育部艺术教育委员会委员,中国工笔画学会副会长,北京美术家协会副主席,北京工笔重彩画会会长,中国画学会理事。

王鹏瑞(以下简称王):孙老师您好。我想还是请您先讲讲您的艺术历程,先从您是怎样开始接触和学习绘画讲起吧。

孙志钧(以下简称孙):早期有点家传,我父亲在荣宝斋工作,画花鸟画。我那时候在外语学院附中学外语,没有专门学过画画,但是有点儿喜欢。如果不是“文革”,我可能会去外语学院。1968年初中毕业后我插队到内蒙古锡林郭勒盟西乌旗。1973年招工农兵大学生,内蒙古师范学院在锡盟设了考点,我去考了,但没考上。不过因为参加了这次考试,盟里就知道这里有个会画点儿画的知青,所以1974年我才有机会被抽调到盟里的群众艺术馆搞创作。在那里跟包世学、杨刚接触以后,在他们的影响下,我开始画生活速写,开始接触一些基础的东西。包世学是老一辈画家,20世纪60年代中期已经成名。杨刚那时候也很有名,有两幅画很有影响。当时我也搞了一张创作,参加了内蒙古的展览,但是不成熟。我真正开始学画是1975年被招到内蒙古师范学院之后。工农兵学员那会儿是上三年,我好不容易有个学习的机会,还是比较努力的。1978年毕业就留校了。这三年期间我接受了比较正规的美术训练,也经常下乡画写生,还常去火车站画速写,到车马大店画头像,去野外画风景,画了很多画。色彩那时候就是画小风景,一天画好几张。我后来画水墨画跟水彩画的技法有一定的融合,和那时候画了大量水彩写生有关系。我现在在中国画中进行中西结合的尝试,也跟那时候打下的基础有很大关系,因为中西都要比较了解才能做这个探索,这得益于内蒙古师范学院的教学。

王:请您谈谈您的知青生活。

孙:我1968年下乡到内蒙古,在西乌旗待了七年,之后又去内蒙古师范学院上学,毕业后又留校工作了七年,总共在内蒙古待了十七年。最主要是下乡插队的那段经历,我现在一直在画草原题材,就是和那段生活经历有关系。我下乡的时候很年轻,还不到17岁,对生活的记忆特别清晰,没法抹去,到绘画创作的时候这些都转化为营养了。那时候中央号召“上山下乡”,学校也不上课了,当时锡盟西乌旗知青办的人已经来学校做宣传了,我有一些关系好的同学也愿意去,就结伴去了。选择到内蒙古就是觉得那里比较神秘,觉得那里的生活和北京的生活反差比较大,很向往去草原。去的时候很难,路上需要走好几天,先从北京到叶柏寿,再从叶柏寿到赤峰,在赤峰住一晚,转天坐汽车去林西。当时都是军队大卡车,后面没有顶棚,遇到下雨了就顶上大帆布。从林西到西乌旗又走一天,到了西乌旗再住一晚上,然后公社的马车把我们拉到公社,拉回大队,路上起码得走五六天。刚到草原时安排我们住在牧民家里,虽然也给知青准备了蒙古包,但是根据当时的形势要跟贫下中农相结合,所以一定要先到牧民家里住一段时间,学一些东西。我住过两户牧民家,第一户夫妇两个人,后来生了个小孩儿。在这户住了几个月又转到另外一户,那户是个大家庭,有哥儿俩,还有个老额吉,三个小孩儿。他们都不会说汉语,我就学了些简单的蒙语,日常生活慢慢能交流。工作就是白天放羊,晚上下夜。牧民们挺关照我,下夜有时候把我叫起来,有时候看我睡得太香也就不叫了,老额吉和老阿爸晚上就自己看着羊,其实那是我的工作。在牧民家里住了有一年的时间,其实还是挺好的,跟牧民学一些语言啊,一些生活技能啊。之后就让我们自己放羊了,三四个知青一个蒙古包,给你一群羊,大概一千多只,我们大队还是比较富裕的。一个人放羊,一个人做饭,一个人下夜,一个月轮换一次。放羊也比较简单,就是跟着羊走,不要串群,让你在哪块草地上就差不多在那片儿,就是这种生活。我刚开始也不太适应,在北京的时候我不吃羊肉,到了草原你就得吃羊肉,而且到处都是羊膻味儿,夏天蚊子很多,冬天冻得不得了,但都觉得是很自然的,很快也就习惯了。现在回想起来我觉得那时候在草原还挺好,因为大家命运都一样,知青都是那种生活,另外我在北京是地主家庭,出身不好,“文革”中比较压抑,整个是一种比较麻木的状态,也看不到什么前途。反正大家都下去了,每天也能吃饱,所以我并没觉得去那儿有什么不好。可能年轻人适应性也比较强,后来大概每年能回一次家,也不觉得待不下去想回北京,另外回北京也没有机会、没有出路。在草原上放了几年羊,后来就干一些杂活,比如打草呀,盖羊圈、房子。我记得1975年上学临走的时候我还在山上打草呢。

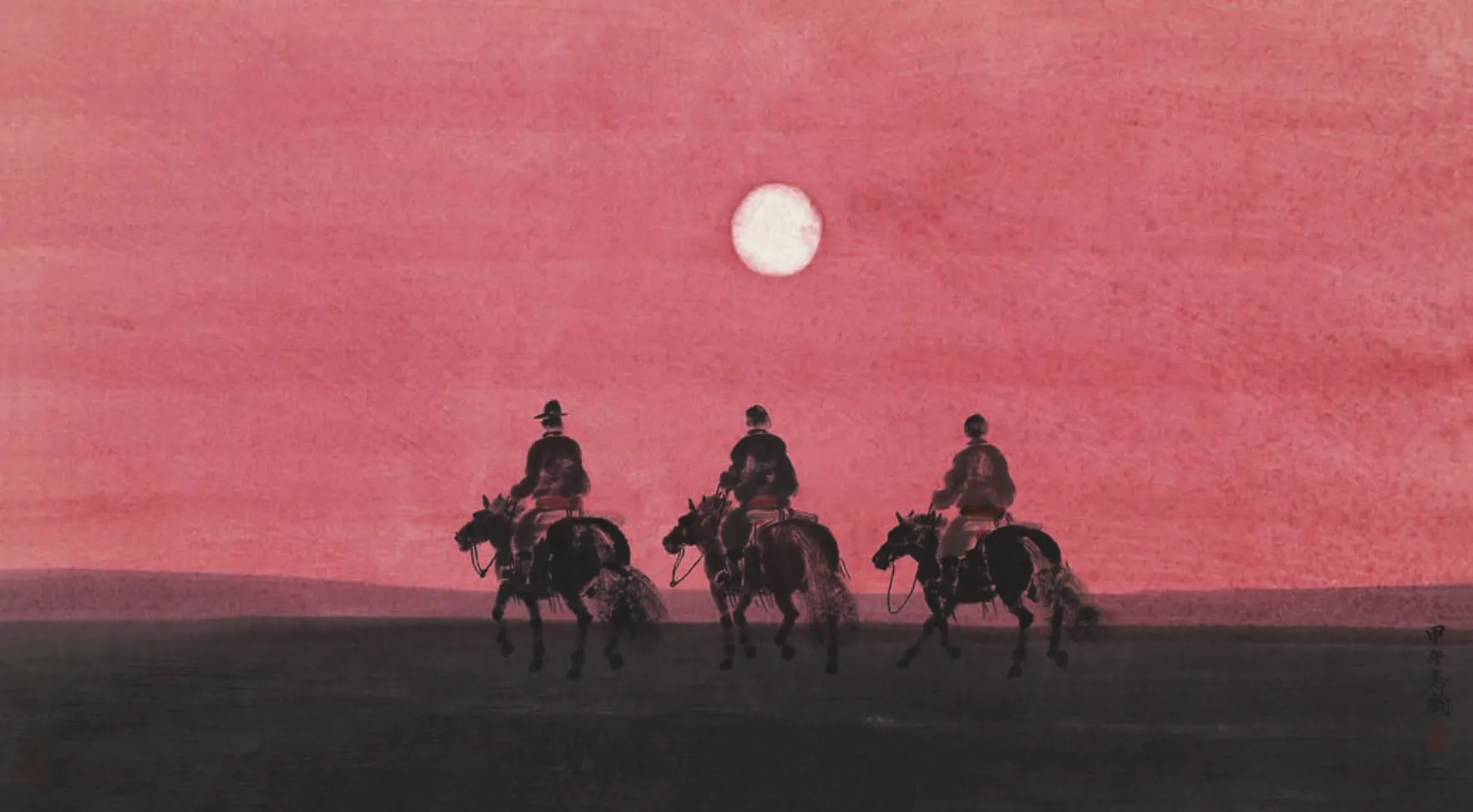

草原水墨系列之一 55cm×100cm 纸本设色 2016年

王:在内蒙古师范学院上学哪位老师对您影响比较大?

孙:素描、色彩得益于妥木斯老师,我那时候对中国画有一些理解,素描、色彩没什么基础,都是在妥老师的课上把这些问题解决了,他讲的结构素描使我对素描的理解帮助非常大。工笔画的课是郑霞秋老师上的,我后来的工笔画受郑老师的影响比较大,因为当时大部分工笔画的风格是像年画那样,她不是。后来我回到北京临摹了一些传统的工笔画,才发现工笔画不是那样的技法。所以我画工笔画时间长,因为摸索的时间长。

王:从知青到现在从事中国画创作已经40多年了,但您表现的题材内容大部分是内蒙古的草原生活。请您谈一谈对草原生活的理解和认识以及您是怎么从艺术上表达的?

孙:艺术跟人的生活和经历息息相关,我的生活经历就指引着我觉得应该画这些东西,所以没有放弃。到后来就更主动了。我报考中央美院研究生本来是工笔人物专业,后来阴差阳错学了工笔花鸟,跟随田世光先生。毕业以后也画了一段时间花鸟,但是后来觉得内蒙古的题材还是最想画的,就把花鸟放弃了,又回到了草原题材。从内蒙古师范学院毕业之后也找不到方向,那时候边给学生上课,自己也边画画,一直到1983年准备全国美展,画了一幅草原的月夜,其实我到现在也喜欢画月夜,我的草原水墨画也有很多是画这个内容的,这跟草原生活对我的影响是分不开的。刚才说到那时候下夜,下夜晚上不能睡死觉,一定得把羊看住了。因为那时候没有羊圈,羊就卧在蒙古包旁边,有个刮风下雨下雪的,它就容易跑,或者晚上狼来了要叼羊,所以晚上要出去若干次,看看羊是不是踏实,周围有没有什么动静。有时候狗叫,可能是远处有狼。然后我就要吼几声,狼听见人的声音就不敢近前了。草原的月夜下,银河看得很清楚,一片一片的星星。月夜下的马是静态的,基于那些年放羊下夜的经历,草原月夜的景色给我留下太深的印象,我才想表现它。其实草原上的热闹就是那么一瞬间,那达慕大会就那么几天,更多的时候是一种很单调的生活,有时候一天放羊见不到一个人。平常生活也就是拉水、捡牛粪、放羊,就是这些很单调的生活,用一个词概括就是孤寂。后来我慢慢强化这种感觉,把它上升到一种理性的程度,我觉得草原应该就是这样,所以我画草原和别人不一样与我的生活经历有关。传统的中国画,画远景画近景,要不就是山水画的方法,要不就是背景空白为主的方法,但这些手法画不出草原给我的那种感觉,不能把我对草原的感受充分表达。所以我后来才尝试用中西结合的方法。构图其实是焦点透视,让空间推远,然后色调上有早晨、有月夜,还有晚霞,跟我的生活经历能直接对应起来。草原虽然单调,但时间久了你又会发现它很有生气,所以后来我总爱画牧归这个内容。草原的傍晚就是牛群、羊群回家的时候,是很盼望的感觉,因为放了一天羊,在外边也不吃饭,回到蒙古包有热茶、热饭,就让人感到特别温暖。另外这种早晨、傍晚、月夜都很适合于表现一种情调、一种情绪,还有意境。所以就慢慢形成了一些固定的样式。

王:我们知道,工笔画创作是您的一大优势,早在1984年,您的工笔画《月夜》就在第六届全国美展上获了铜奖,引起国内美术界的关注。我想请您谈谈这幅画的创作。

孙:那幅画画了两稿,第一稿不太成功,后来又重新画了一稿。因为本身就是在探索,用了一些西画的方法。传统水墨画不画底色,我染了蓝调子,在马的身上也有了明暗和色彩的变化。这个在当时是一种尝试,但这种尝试一直影响着我后来的创作。那时候画家没有别的出路,画画就是为了参加展览,我没想到我的这件作品不但入选六届全国美展还得奖了。我总结为什么能得奖,有偶然也有必然因素。六届美展是“文革”结束后第一届大规模的全国美展。那时候国家的改革开放已经开始了,人的思想也慢慢解放了,所以允许一些有浪漫色彩的东西。当然,我们今天看六届美展,还有很多是延续过去的那种主题创作,比如正面的群像这种主题的作品比较多。而我画的是真实的草原生活,是一种诗意的东西,所以别人看就有一些新的东西和一些浪漫的东西在里面。可能当时评委是对这种开放的思想和新的尝试的一种肯定。

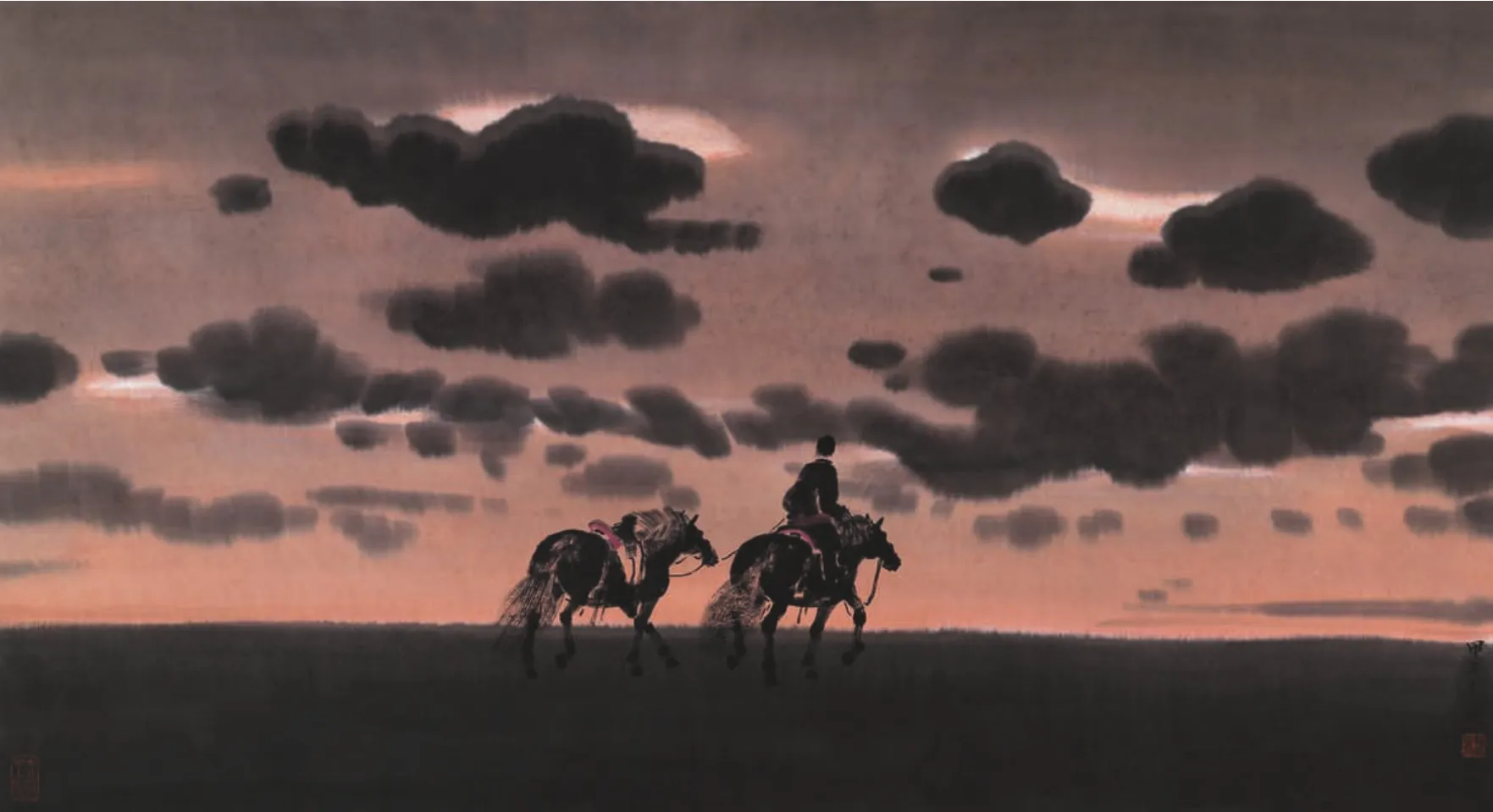

草原行旅之一 55cm×100cm 纸本设色 2014年

草原行旅之二 55cm×100cm 纸本设色 2014年

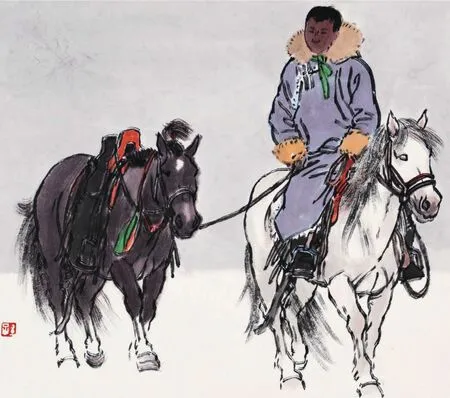

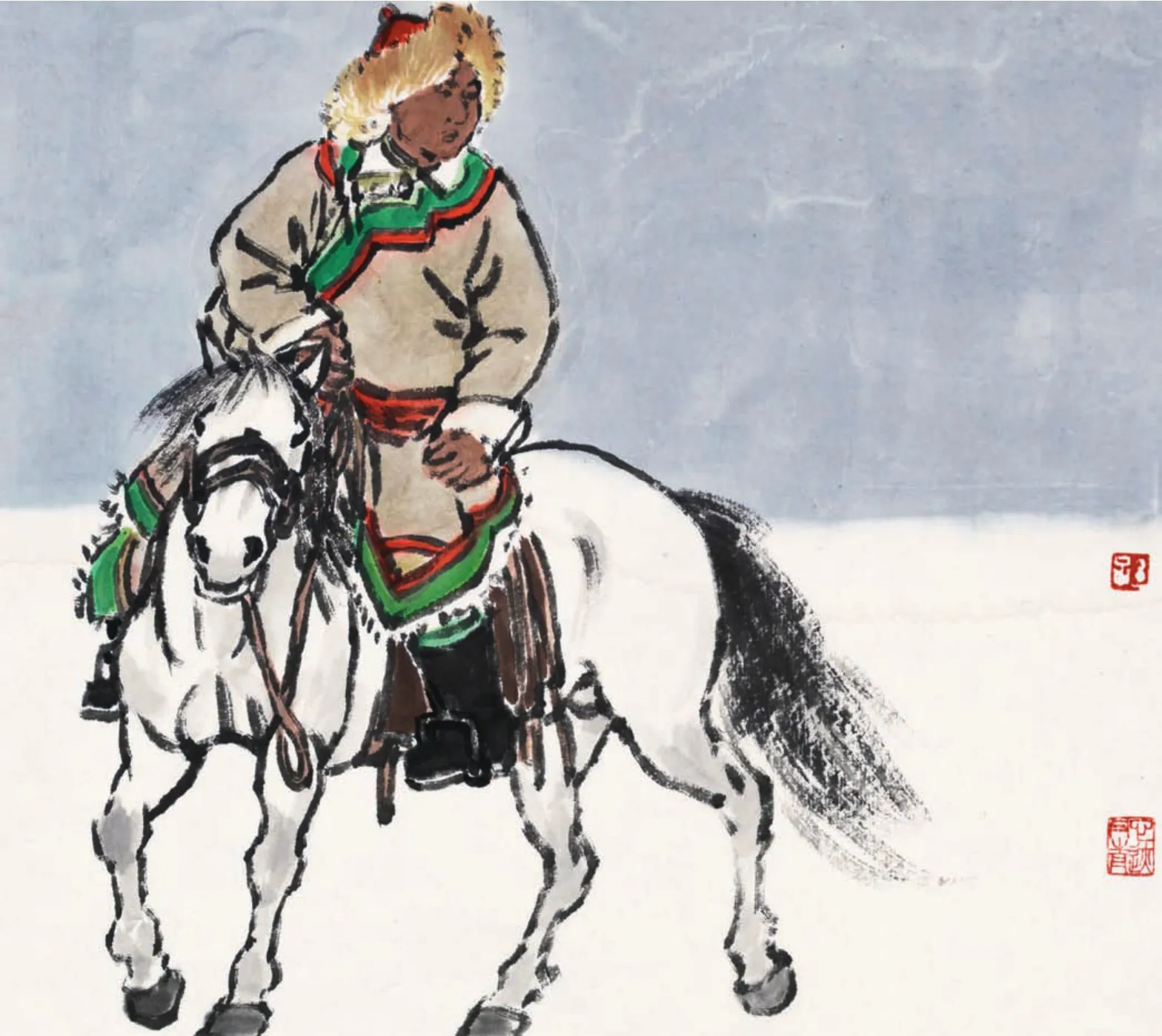

蒙古马系列之一 24cm×27cm 纸本设色 2017年

蒙古马系列之二 24cm×27cm 纸本设色 2017年

王:我觉得,在您的创作中,《月夜》所建立起来的这种绘画风格和审美追求一直延续至今,虽然后来您的画风有些变化,但变化不是很大,是在原有体系里的修正、提升和进一步完善,您是出于什么考虑?您是怎么把握作品中中西二者关系的?

孙:我画的是中国画,所以在对西画因素的利用和尝试上得有一个度,如果把握好这个度,还是有一定的实验空间的。我一个是坚持工笔画的线条,我在教学上也一直坚持用线造型,如果线条没有了那可能就不是中国画了,变成水彩画了。另一个就是坚持用传统的渲染技法,三矾九染,画的厚重感都是靠染出来的,而不是做一些肌理或者用一些岩彩的方法,就是坚持用传统的方法。这两点可能是使我的新的东西里边有传统的保留。我另一幅画《白牛》,也是这么多年草原生活的经验和后来对艺术认识的积累融合在一起产生的。那幅画原来是张小画,在去美国访学的时候,布法罗大学艺术学院的院长很喜欢那张画,他说那张画有象征主义的意味。北京国际美术双年展时我把那张小画放大了,放到3米宽,作品也受到了大家的好评。中国画要转型,在现代或是当代必须是有变化的,要变成现代中国画的一种形态。西画里有些东西就代表了一种现代感,但中国画加入西画的东西并不是简单地把西画的因素直接用到中国画里面。至于变化转型每个人都有不同的方法和路径,大家都在探索,我觉得借鉴西画的因素是一个重要的方面。

王:徐悲鸿、林风眠,岭南画派都是中西结合,但您和他们不一样。

孙:不能和别人一样,我的画要有自己的特征,另外避开一些大家现在流行的方法,这样思考的时候就有自己的立场和位置。时间长了以后就能和别人拉开一点距离。

王:刚才我们谈的是您的工笔画,现在来谈谈您的水墨画。您的水墨画已经完全不同于传统中国画的水墨体系,更不同于文人画的样态,形成了自己鲜明的风格。在您的水墨画里我们也看到了您对西画因素的借鉴,比如对真实空间的把握和描绘等,在这一点上和您的工笔画有相同之处。您的作品和传统的中国画拉开了很大的距离,您不怕这样处理会把中国传统的东西丢掉很多吗?

孙:艺术上进行探索肯定有几种可能。我现在叫草原水墨画,也算是从工笔画延续下来的一种水墨画。这种想法在过去画工笔的时候就有过,能不能用水墨来表现这个东西。想的时间可能比较长,有时候需要一个契机,契机就是1999年杨刚、陈继群我们三个人搞的“曾经草原”画展。当时觉得好多工笔画展过了,画不太够,我就在准备这个画展的过程中做了一些实验和探索。当时都是比较小幅的水墨画,用刷子做底子,包括有些地方是空出来的。用笔时主体的人采用的是结构的画法,就是在团块的结构之间留一些缝儿,缝之间也能够融合在一起,但是有光的感觉。这样看起来既有西画的因素在里面,也有笔墨的东西在。一开始是纯水墨的,后来又加进了一些色彩的因素。这类作品从1999年开始,一直到现在还在画,但是现在技术逐渐成熟了。我的想法还是跟工笔画有一个延续性,另外就是不要离开中国画的材料和语言,但里面加进了一些西画的东西,好不好由大家评价。从我自己的角度来说,主要的还是想表达的东西和出来的东西是不是契合,这种方式最能把我对草原的感受画出来。至于是不是中国画,纯不纯粹,没有考虑太多。这里面肯定有不足的地方,不像传统中国画笔墨那样能自成体系,或者说画内蒙古草原题材,笔墨的魅力好像在这就受到局限,不能像传统文人画那样发挥出来。虽然草原的氛围比较好,但是没法画细节和近景,所以我现在又开始有新的尝试。

草原水墨系列之二 55cm×100cm 纸本设色 2016年

红霞 68cm×136cm 纸本设色 2013年

王:您在首都师范大学任美术系主任和美术学院院长达十四年,您在任期间把工笔画的创作和教学打造成首师大的品牌和优势,在中国画坛很有影响。请您介绍一下这方面的情况。

孙:工笔画是首都师范大学美术学院的强项和特色。刘福芳老先生是中央美院毕业的,以前画工笔仕女,后来也画一些现代人物。刘福芳老师第一届和第二届研究生都留校了,都是画工笔人物的。所以正好集合了一些工笔画的人才,形成了我们的特色和优势。其实在我任系主任和院长期间,工笔画只是一个点。现在看来首都师范大学的美术学学科在教育部的学科排行能排到前几名,和清华美院、南艺都在一个档次,仅次于央美、国美,是很不容易的。这和那些年首都师范大学比较早地实行了引进人才的政策有关,当时的办学思路也比较开放,这些人才对首都师范大学的认可也在于多元的格局。综合的优势才能使我们的排名这么高。到现在影响力还是靠当时引进的人才在支撑,当时引进的人现在还在带博士,都是六十岁以上了,目前还在发挥着很大的作用。

王:您自己其实是个传统型的人,画的画很多也是传统的中国画,但引进的很多人才是从事现代艺术和当代艺术创作。其实办学这一点很重要,当年林风眠主持国立杭州艺专也是特别开放,特别包容才培养出那么多大师级的人物。

孙:是的。

王:您还兼任北京工笔重彩画会的会长,这是从哪一年开始的?

孙:从2003年到现在。北京工笔重彩画会是我国工笔画创作的一支重要力量。是1979年潘絜兹先生为了振兴工笔画而发起成立的。其实北京工笔重彩画会和现在的中国工笔画学会在当时是一套人马两块牌子,这两个学会都是潘先生主持,本来“中国工笔画学会”没有注册成,因为开展的活动都是学术上的,所以管理上就不是很严。但是“北京工笔画会”是在北京民政局注册的,一成立就注册了。潘先生去世后,在老先生们的举荐下,我开始任会长。

王:四十多年来,这个画会凝聚了首都地区广大的工笔画家,开展了很多活动,为我国工笔画的创作和繁荣做出了积极的贡献。请您从这个角度谈谈我国目前的工笔画创作,您的判断和评价?

孙:这个画会最初没有经济来源,只能拉赞助,然后拿画去回报人家,挺不容易。当时好多画会都开始搞经营,弄的学术氛围很不够。我们一直在坚持画会的学术影响力,团结一些专业院校画工笔的老师和社会上一些有影响力的人来做。现在在北京东五环外我们做了一个艺术空间,叫北京塞隆水泥库艺术空间,相当于画会的一个美术馆,这样做展览、搞活动就更方便一些。说到工笔画的发展,现在画工笔画的年轻人很多,工笔画从振兴到现在这种态势,原因是多方面的,有这些年我们国家的政治形势和艺术教育的原因,也有画会起的作用。从中华人民共和国成立以后开始提倡深入生活、表现生活的主题性创作,这些对于再现性的工笔画来说是个优势。从艺术创作的角度来说,再现性的东西不是很着急,但是在现实社会里又有这种需求,和我们现在提倡的主旋律能结合起来。美术教育方面,现在美术学院的学习,基本上是学西画的素描、色彩,学生搞创作的时候工笔画容易入手,尤其现在摄影发达,写实更容易入手。但刚毕业的大学生想用写意水墨搞创作就很难,他们笔墨的锤炼和对水墨的理解还达不到。所以很多因素促成了工笔画的发展。工笔画虽然这些年很繁荣,从画面的写实精准程度,再现的准确性都非常好。但是真正深刻的作品,真正把握了时代脉搏,表达当下人的心理,能打动人心,震撼人心的作品并不多。我觉得这有隐忧在里面,就是它还是以传统的唯美主义为主的审美,不够多元,看不到未来发展的方向。艺术没有精神的高度,没有精神的深度是不会长久的。我现在在教学时也引导学生虽然用写实的手法,但表达的不要是你看到的表面的东西。西方有些写实绘画语言是写实的,表现的东西是非常当代的。工笔画虽然不像西画那么写实,但跟水墨画比起来还是写实的,它在中国画的体系里就是写实的,水墨画就可以不写实,工笔画要不写实就没有它的优势了。但写实的东西不要只做表面文章,比如说现在很多人爱画现代美女、爱画民工、爱画老头和少数民族这些,这都是表层的。工笔画再想向前发展,西画的一些东西和日本画发展的一些经验是值得借鉴的。语言本身没有什么新旧,完全可以用工笔画表现非常当代的精神。如果总是表现过去陈旧的东西,对生活没有新的发现,那就没有前途了。所以反过来我觉得水墨画比较“高冷”一些,可开拓的空间更大,应该是中国画未来发展的一个主流。

王:作为一个从内蒙古成长起来的画家,您离开内蒙古已经三十多年了,但您的创作至今依然以表现内蒙古的草原生活为主。也回去办过几次展览,另外您在中国美术家协会任民族美术艺委会副主任,所以您对国内的“民族美术”创作肯定也比较了解。请您对中国当前的“民族美术”创作谈谈看法。

孙:最近几年,中国美术家协会搞过几次大的民族美术展览,西藏的“雪域高原”,新疆的“天山南北”,内蒙古的“浩瀚草原”,后来还有“七彩云南”和“多彩贵州”等展览,都是少数民族主题的。民族美术艺委会成立的比较晚,搞了几届双年展,影响力还在慢慢扩大。但目前“民族美术”创作的问题,其实应该从中华人民共和国成立后的美术开始探究。从20世纪50年代开始,国家就号召艺术家到边疆、到少数民族中去,在这一过程中确实产生了许多优秀的作品,表现民族风情,表现少数民族的新生活。但现在的创作还是以“风情”为主,画少数民族题材仅停留在风情层面是不够的,应该挖掘少数民族的历史文化、精神内涵、人物的心理和精神气质等,才可能继续发展。这还需要画家的努力、国家文化政策的引导及文化艺术管理层的远见卓识,才有可能改变这种局面。中国美协现在连续办了五届少数民族青年画家培训班,是中央民族大学和首都师范大学承担的教学任务,听说还要做十年。这个培训班挑选学员的时候以少数民族画家为主,所以可能会产生一些视角不同的作品。这是一项具体在做的工作,可能对改变现状会有所帮助。