和光翰墨薮 润朗云湖山—李有来的诗书画印

文/何学森

李有来

别署润堂,1966年3月生于安徽省和县。现为中国书法家协会理事、行书委员会委员,北京书法家协会副主席。供职于中国书法出版传媒有限责任公司。书法作品数十次参加中国书法家协会举办的全国“三名工程”书法展等大型展览,并获首届中国书法兰亭奖创作奖、第二届中国书法兰亭奖艺术奖、全国第七届书法篆刻展全国奖、全国第八届中青年书法篆刻展二等奖等多项大奖。3次获全军书法一等奖。曾出任第五届中国书法兰亭奖,第十一届全国书法篆刻展以及全军书法展,北京国际书法双年展等全国、全军、北京市书法大展评委。多次举办个人书画展,有著述、书法集、画集、字帖、教学光盘20余种行世。2002年被中国书法家协会评为德艺双馨会员。

李有来说:“余幼时观林散之老人挥毫,可谓从容淡定,一招一式,仿佛太极推手,如行云流水,自然回环,相互映带,张弛有度。弱冠从军至京畿后,又侍于张公荣庆先生之侧问艺,时见先生挥毫,悠游自在,不激不厉,心之所想、笔之所从,得从容之至。”1

这段话表现出李有来对林张二公的崇敬感戴之情,也流露了他从不驰骛浮名,内心一直以“学习者”进行自我定位,而不愿轻就评论者所推许的“名家”“大家”名号。“行云流水”“从容淡定”“不激不厉”“悠游自在”传达了对两位前辈的歆慕,也是其本人之心灵映射。

有来的父亲任过塾师,颇富文化情怀和艺术素养。不到六岁时,有来即在父亲指点下临习颜楷。后来又得到了林散之、黄叶村两位大家指授。李有来成名很早,最为引人注目的影响在书法界。十几岁时,他获得安徽省书法大赛一等奖,轰动艺界。后从军游艺京华,先后受张荣庆、程大利等名公的指点,屡次斩获国展大奖,名动书坛。二十七岁就在中国美术馆举办个人书画展。有来在书法方面的主要成就以行书为代表,他一直是“二王”一系帖学书法的优秀实践者,我印象最为深刻的是其行书中蕴含着王右军之雅逸、赵松雪之温润、董玄宰之虚和。

实际上,有来以博涉兼优的老一辈书家为楷模,其艺术修养极为全面。他认为,诗、书、画、印皆是书家的分内事,“诗、书、画、印这四门学问自古以来就是相互关联的。有人说,治印乃雕虫小技,壮夫不为,所以很多人不刻印,只做诗、书、画三门功课。中国近现代大家堪称‘四绝’的可以数出好几位……诗书画‘三绝’的亦是一大批……‘四绝’的高度太高,我们很难达到吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿的高度,但做到‘四会’不是没有可能,关键是做不做”2。

有来的绘画,早年师法林散之、黄叶村二先生。2006年,又随程大利潜修山水。他在山水画上由当代名家一窥门径,既而进一步地追寻传统文人画的精髓。有来能将其书法和绘画的

艺术旨趣相融合,其山水画以宋元传统为指归,尤得董、巨遗意,用淡墨渴笔,写尽江南平远山川,素雅苍茫的水天景色。他的印章,也是风格多样。或古朴沉雄,或意境清新。章法方面,聚散有致、布白生动,疏可走马,密不透风;字法方面,以汉印为主,广涉六国古玺和秦印,并作适当变化;刀法上,冲刀、切刀互相运用,刀法娴熟,表现出极强的力度感和金石味。明代吴宽说:“世之学书者,如未能诗,吾未见其能书也。”(《匏翁集》)有来耽诗,不仅涵泳于名篇名作,而且有很多自出胸臆的佳构。如以下这首《惊蛰》五律:“孤馆微风起,曲池浮藻黄。西山多画意,北岭尽云光。紫燕衔泥返,辛夷吐蕊忙。园林今作主,系日挽春长。”仰观俯察,景语皆是情语;一咏三叹,弥漫悠长意蕴。他在2014年出版了《李有来自书诗集》,收录了他从多年来自作格律诗中精选出的一百首,多以纪游、题画、论书为主题,诗风高雅,意境幽远,与其书法风格相融相生。

诗、书、画、印,李有来既能兼善,又能融会贯通,既能上追古人气派,又能有着自己的风格追求,好学不倦,兼修博取,规旋矩折,从容裕如。

有来曾用过一个斋号:小蟫堂。蟫,蠧鱼,白鱼,也就是通俗所谓的书虫。这个斋号寄托了深意:希望自己能够枕席经史,蠹鱼岁月,做一个死啃书本的读书人。

一直以来,“书卷气”是书法的一个重要的鉴赏和品评标准。在众多的艺术门类中,没有哪一门艺术像书法这样强调读书。书法想要脱离匠气,必须读书万卷。宋代苏轼的一句诗简明扼要地阐释了阅读与书法的紧密关系:“退笔如山未足珍,读书万卷始通神。”东坡将唐以前较为重视的“工拙”“意象”等形质问题放在其次,大力强调书家的文化修养问题。他指出,读书问题若不解决,即便笔墨功夫超过智永,也不足珍贵。有来秉承古代文人的优良传统,书法与诗文并进,没有诗文底蕴的书法难称之为书法。他说:“绩学大儒不以书为能事,偶一书之,得学问滋养,别有一种韵致。”3

(1)项目设立阶段:针对项目立项阶段的危险源,具体辨识内容涉及项目地址的确定、项目平面布局情况、项目建筑体的运输条件及消防安全等;另外还有关于生产设计方面的因素,包括工艺路线设计与安全设施布置、物料选择与特殊的大型大体设备配置等,以及项目具体的作业环境,比如生产带来的粉尘、噪音、高温、辐射、有毒气体方面的影响。

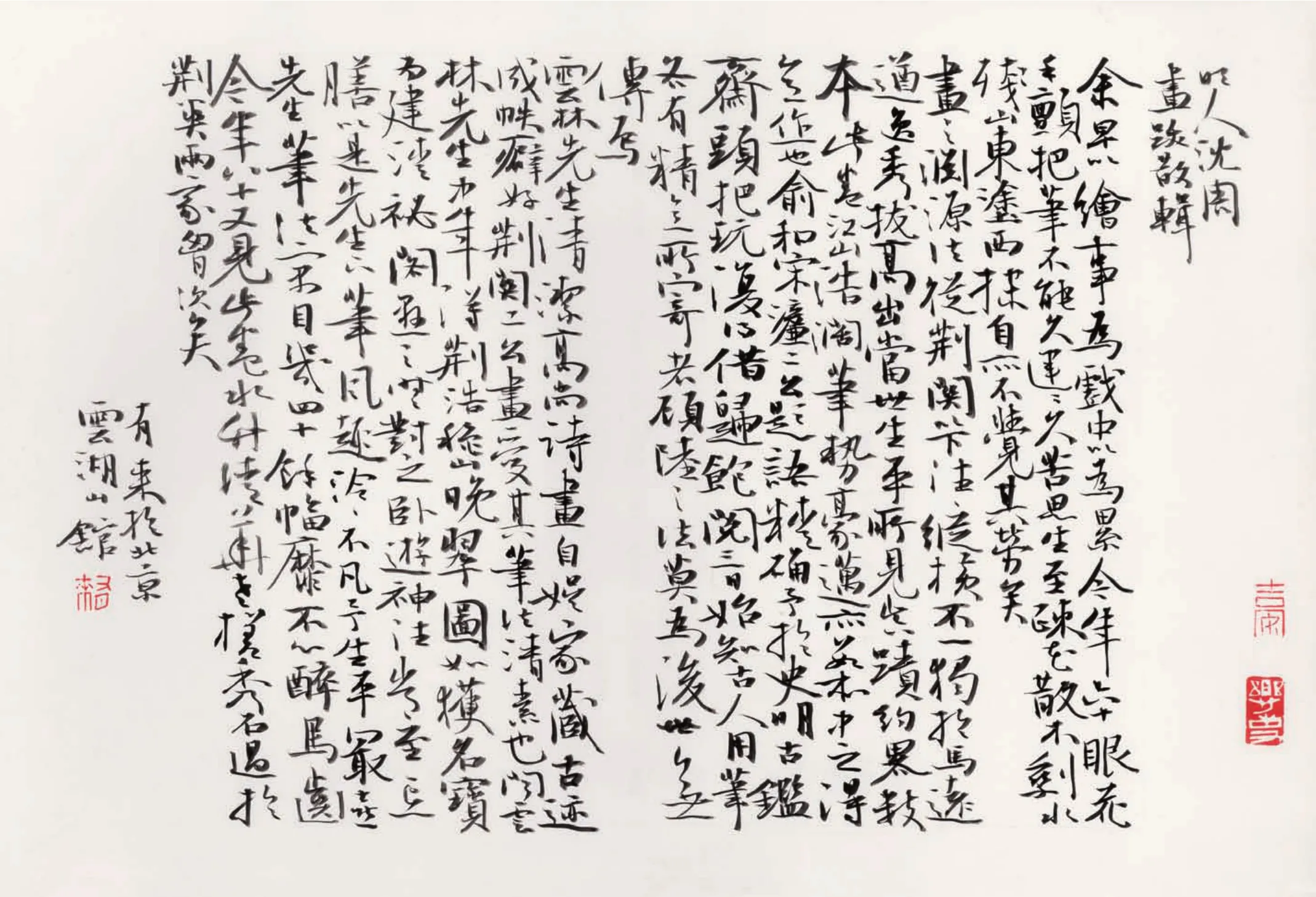

小楷明人画跋 32cm×55cm 纸本 2018年

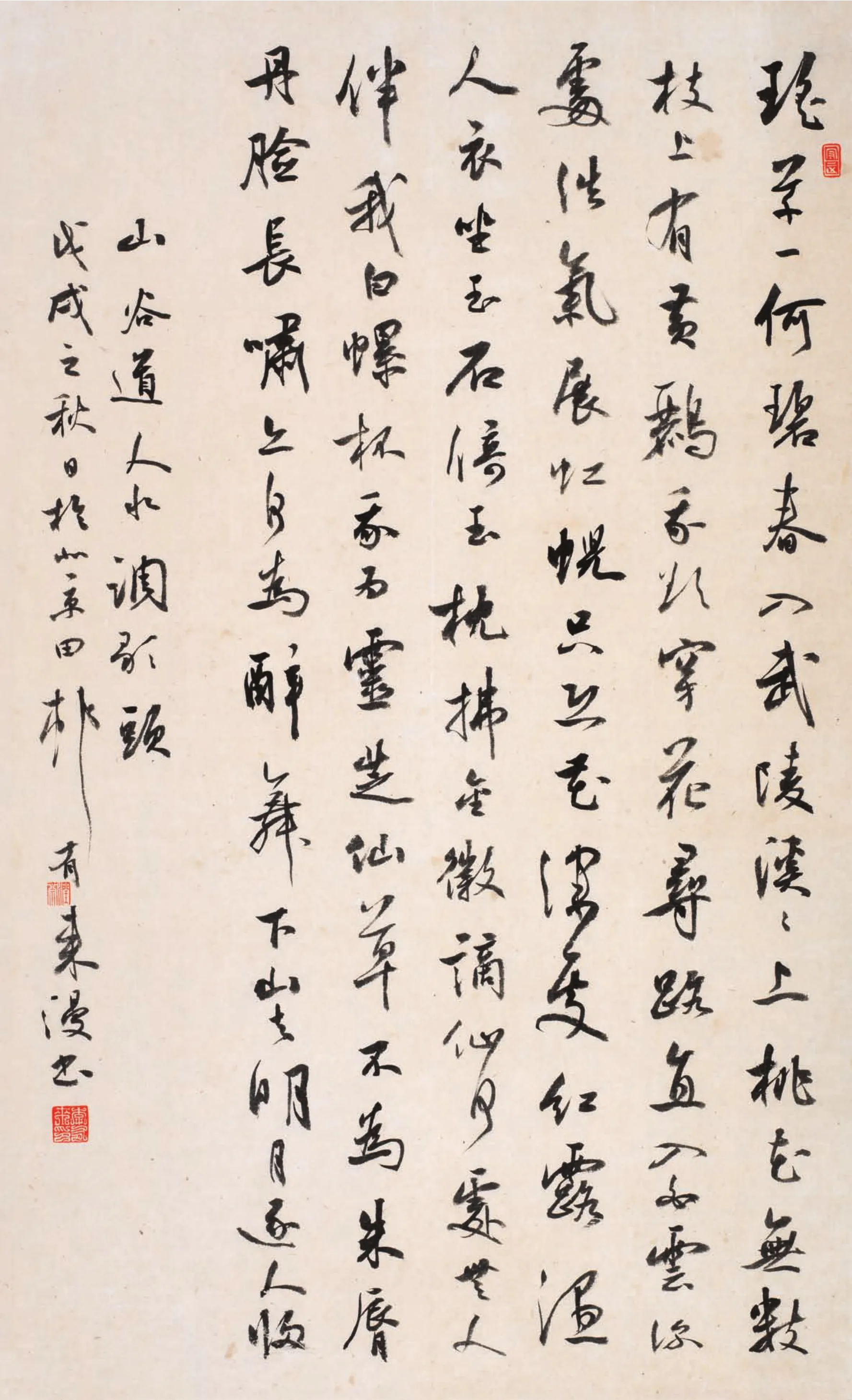

行书黄庭坚词 68cm×46cm 纸本 2018年

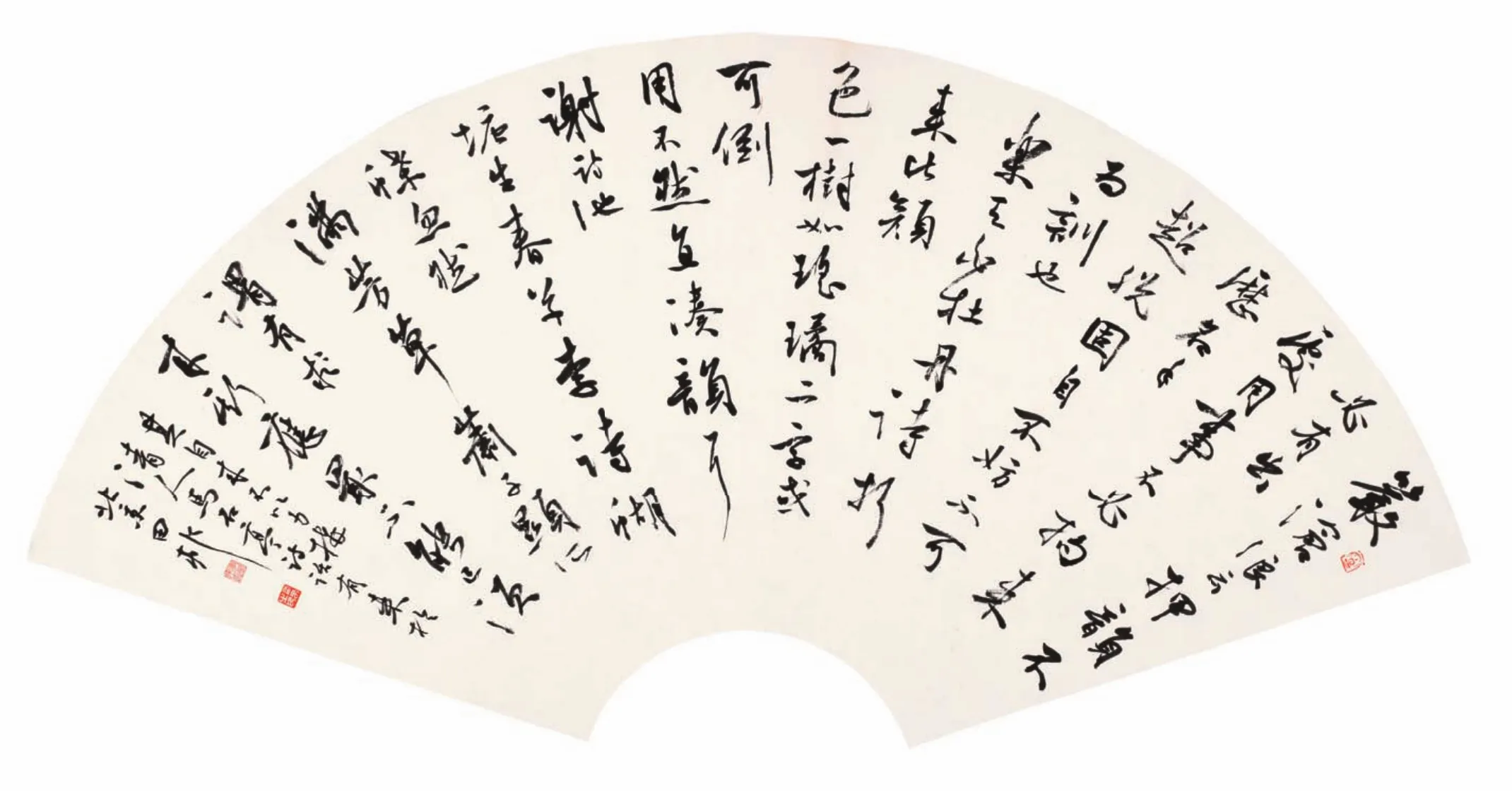

行书扇面清人诗话 纸本 2018年

“小蟫堂”斋号寄托了有来浸淫于书山学海的心愿,流露出谦虚笃行的决心。由于诗书对他性灵上的陶冶,温雅之气润乎笔端,从而真实地反应到他的作品风格上,他的书法风格具有强烈的书卷气息。从书法立场来看,这是以读书滋养书法的结果。但是,我觉得在有来先生心目中,书法、读书之间并非简单的主从关系。我作此推测的依据之一,是他谈书法作品内容的这段话:“所谓内容,当然未必局限于文词。但若以文词论,须得选择恰当。创作试验中,余曾以八大山人手法抄宋人豪放词,以王铎手法写禅诗,等等,终觉不妥。何故?笔墨有动静,内容亦有动静,相互依存,便和谐统一;相悖则失之允当,令人顿觉眼生异物。”4书法风格与文字内容必须统一协调,到底谁统一谁呢?读书在书风、内容之间处于什么地位呢?很有必要认真推敲李有来的答案。

诗书画印是形式,读书也是形式。读书所代表的是问学、学问。“思而不学则罔,学而不思则殆”(《论语·为政》)。有来先生以读书、临池为功课,覃思冥想,并把心得记录下来,认真梳理,以《砚边呓语》《砚边随想》为题,在《书法报》《中国书法》披露。我仔细阅读了他的这些论述之后发现,书法理论与实践的很多重要问题,有来先生都做出过深入的思考。比如关于临帖、创作以及二者关系,他这么说:“简单地讲,临帖是要深入到传统经典的内核中去;创作就是将临帖获得的信息加以整合表现出来。从这个意义上讲,临帖显得尤为重要,堪称创作的‘加油站’。”“创作需要的元素是什么?无非是运用临帖学到的笔法、字法、墨法和章法将一个内容书写出来。这里边重要的是体现自己的审美理想和思想情感。”强调临帖不可以是“机械式的重复劳动”,而创作必须是一种“整合”。5如此简明扼要,言简意赅,不但道出书法学一些关键问题的真知灼见,而且点滴零碎的日积月累已经在不知不觉间覆盖了一个比较完整的体系,形成了他独特的书学观。而且,有来还将这些道理融通于其他艺术领域,践行于他的人生求索。

在李有来的著述中,《文化自信视角下的书家修养》是我极为推膺的篇目之一。该文从书法与文化、书法家与文人的关系问题入手,分析个人修养积淀的方法问题、个人修养的全面性问题,重点涉及字内功和文字功,哲学与美学、文学与历史,诗、书、画、印兼修等问题,内容极为宏富,可谓体大思精,神采飞扬。6

立梅

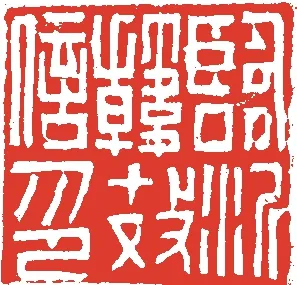

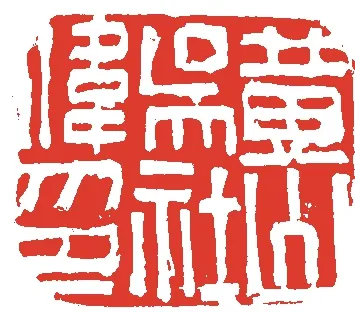

临沂韩效信印

王国顺印信

有来对于读书的本质意义有着非常透彻的思考和认识。他曾经谈及两件事。一件是,某些书者爱用碑别字,故作高深,令人不识,以观者诵读不畅为快事,待有人提出异议时,便言之凿凿,谓出自某名碑之中。有来对这种卖弄学问、炫耀于人的行为持批评态度。这如同孔子所感叹:“古之学者为己,今之学者为人。”(《论语·宪问》)另一件事,一位名牌大学教授在讨论读书与书法关系时,唯追求“视觉冲击力”,劝别人不必读书,而自己却勤于学术、旁征博引。7有来对这种遮掩藏私同样持批评态度,其背后秉持的逻辑与理念是:学术为天下公器,学者当如盗火之普罗米修斯,以文明之光照映心灵。

诗书画印不是鹄的,读书其实也不是。它们都只是弓矢,是一种形式与手段,都是格物致知、涵养心性的方法而已。如琢如磨,如切如磋,根本目标则是为了明理,为了获得觉悟和自在。有来之意,予如是忖度之。

有来出生地叫“和县”,他斋号中我觉得特别贴切的一个是“润堂”。“和”“润”二字颇能体现有来先生的风范。

秀改

兆斌印信

黄山吴社伟印

和县位于安徽省东部,与南京市仅一岸之隔,水系发达,交通便利,经济富庶。和县古名历阳,以处历水之北而得名,秦朝属九江郡。西晋置历阳郡。历阳颇得南北文化融汇之益,公元555年,北齐、南梁在此地协和,历阳因此改名和州。民国元年改为和县。其东南为沿江平原,西北是低山丘陵。此地有李太白诗句“天门中断楚江开,碧水东流至此回”所吟诵的天门山,有“诗豪”刘禹锡以“斯是陋室,惟吾德馨”而自矜的陋室。和县文风颇盛,自古以来名人不绝,是唐代诗人张籍、宋代词人书法家张孝祥、明代画家戴本孝、当代“草圣”林散之的故乡。

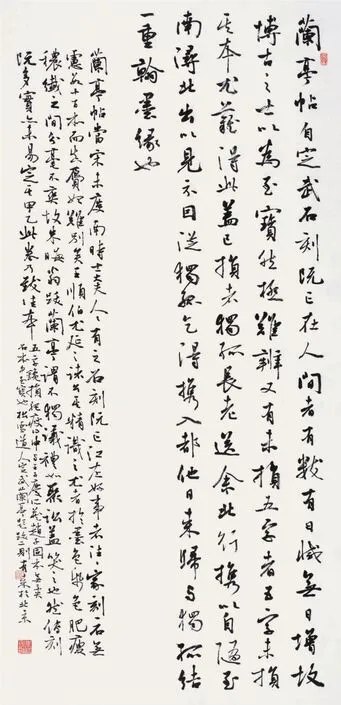

行书赵子昂论书 70cm×36cm 纸本 2018年

善守

李有来一直崇尚“求变”,他说:“林(散之)先生书凡四变,前三变不过是积累,最后一变则自立面目,七十纵笔作草,终成大家。”8有来本人的书法也一直是在脱化求变的。在最初阶段,他广涉诸体,篆、隶、真、草、行诸体,书法史上的名家名作都是他研究、取法的对象。后来他把主要精力放在帖学行草书上,主要取法“二王”、米芾、董其昌、赵孟,虽得米芾之体,但减弱了米书结体过于跳荡之弊,以“二王”详静温润之气化之,古淡厚重。其小字秀美精到,淡雅空灵。而近年来他的用笔渐趋于沉雄老辣,线条内部变化丰富,提按顿挫,收放自如;在字的空间处理上,表现出虽正犹奇的体势,并将王羲之的书法气韵内在品格化变于笔下;其作品整体上墨色变化丰富,字形随势大小错落,行间左右摆动而又能和谐统一。而有来兄的大尺幅、条幅创作也是其一大亮点。他创作时,心随手动,贯全身之力于毫末之间,随手挥洒,一幅潇洒恣肆的作品豁然而出,犹如老酒,愈品愈醇。这样的作品纵使布于展厅之内,仍觉字态雄浑,气度不减。

李有来扬名书坛已三十年,审美基准和风格倾向总体上比较稳健,没有鼓努为力的躁进、遽变,他的书法风格实实在在地发生着从容不迫的递进,他的迁变是一种自然生长的化变。我们惊叹其茁壮之势,也能用心谛听到拔节的声音。有来行书的基调是新妍而朗润的,而他在论著中很多次表达了对于章草浑朴风格的推崇。我想,大概其间已经隐伏着他自立面目最后一变的某个设想或者某种元素。

王炜

他所谓的“求变”,其实就是追求精进,也就是昂扬的向上生长。他说:“在情感共鸣的同时,如作进一步理性梳理,必然会发现,在成功的艺术实践背后,有着诸多不可或缺的重要因素在支撑着:人品、学养、生活、功力、状态,以及承传开拓、立定脚跟、我行我素、不趋时尚等理念。”9他还说:“好的作品不仅要体现深厚的功力,同时还要有性情的流露。所以,功力与性情是衡量作品质量的重要标尺,相辅相成,缺一不可”“性情从何处得来?窃以为,从参悟经典中得来,从经典多重叠加的过程中堆集而来,从文化对书法的不断滋养中升华而来”“设若舍弃了文化的滋养,一味书内求书,可能不会产生想法。”10他实际上是在强调,艺术、读书、文化、修养、性情之间有着回环复沓、极其缠著的关系。因此,有来先生谈论书法或者其他某个艺术时所强调的求变,所寄托的其实是各种艺术风格以致思想境界的向上生长。

有来最近感慨说:“本来读书、写字、画画是正业,而今俱是余业了。”以我的理解,他把很多精力投于中国书法出版传媒集团,对整个中国书法事业的发展将产生极为重要的经济之功。读书、阅世,需两相得兼,而不同阶段会有所偏重。有来先生目前工作性质或略偏重于阅世,而工作范畴很有意义,超越了“小我”的立场,对于整个书法界来说是可贵的奉献,是在实践菩提萨埵的大乘精神。从前的修为,偏于艺;现在的工作,近乎道。这也应该属于有来所追求的“道艺相砥”吧!

李有来是一位朴素的学习者、思考者,他本质上是个文人,在诗书画印等领域都有很深造诣,没有必要在他的名字前加上“诗人”“书法家”之类的前缀。精进、觉悟、自在、兼济,是作为学习者、思想者的李有来的一条必然之路。本文篇首所引文字,出自《云湖山馆谈艺录》。“云湖山馆”是有来

静寂 35cm×50cm 纸本 2017年

注释:

①李有来《云湖山馆谈艺录》,《大众书法》2018年8月刊。

②李有来《文化自信视角下的书家修养》,《中国书法·书学》2018年第12期,118页。

③李有来《砚边呓语》,《中国书法》2013年第8期,164页。

④李有来《砚边随想》,《书法报》2017年8月16日。

⑤李有来《临摹是创作的“加油站”》,《中国书法》2013年第10期,146页、147页。

⑥李有来《文化自信视角下的书家修养》,《中国书法·书学》2018年第12期。

⑦李有来《砚边呓语》,《中国书法》2013年第8期。

⑧李有来《砚边呓语》,《中国书法》2013年第8期,164页。

⑨李有来《高山仰止——片谈业师张荣庆先生》,《艺术品》2015年5期,55页。

⑩李有来《内外兼修是正途》,《书法》2017年第2期,48页。的另一个斋号,“云”“湖”“山”这三个意象折射出其理想志趣、胸中丘壑。《谈艺录》生动洋溢着他的脱俗才情、高迈之风。

我所了解的李有来,儒雅蕴藉,含蓄超逸。他的文艺作品气息脱俗,如瑶台风月,无一丝烟火尘埃气息。深以为其郡望、斋号中的“和”“润”“云”“湖”“山”等字眼颇能体现他的精神气质与价值追求,因此不拘工拙,缀合出一个简单的对仗句,作为本文标题:和光翰墨薮,润朗云湖山。

“和光”也者,概有三义:共同照耀;柔和光辉;才华内蕴,不露锋芒。除了想要以此概括有来的谦逊品格,我还想借此表达一个希望:希望有来一如既往地焕发着明亮而不刺眼的光芒,与书法界、文化界的其他翘楚人物一起,继续担任优秀的读书人、传承人、求索者、建设者、引领者。