基于激光点云的敦煌洞窟空间信息重建

许丽鹏 黄先锋 吴健 俞天秀 张帆

內容摘要:本文针对敦煌石窟壁画数字化图像的形变问题及洞窟空间信息缺失情况,提出基于激光点云的洞窟空间信息重建方法。此方法以三维扫描仪采集到的洞窟点云信息为基准,结合强度图像,实现高分辨率壁画图像与洞窟三维空间的位置关联,并定位纠正壁画图像。本方法已在敦煌石窟壁画数字化实际工作中得到了应用,实现了多个洞窟的三维重建及单幅采集图像和整幅拼接图像的定位纠正与测量,其精度能满足文化遗产保护工作的需求。

关键词:壁画数字化;空间定位;图像纠正

中图分类号:K879.21;K854.3 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2019)04-0121-07

Abstract: In order to solve the deformation problem of digital images and the lack of spatial information on the Dunhuang caves, this paper proposes a method of spatial information reconstruction based on laser point cloud technology. Based on the point cloud information obtained from 3D laser scanner and composite images, this method can help obtain location association data between high resolution mural images and the relevant caves, as well as position rectification information for the murals. This method has already been used in digitizing murals in Dunhuang caves for the purposes of 3D reconstruction, image rectification, and the measurement of both separately photographed and composite mural images; it is believed that the precision and past success of these techniques are adequate for the demands of cultural heritage conservation.

Keywords: mural digitization; spatial orientation; image rectification

1 引 言

1987年,莫高窟被列为世界文化遗产。按照世界遗产遴选条件规定,文化遗产只要达到六条标准之一,就可被列为世界文化遗产,而莫高窟符合全部六条标准,说明莫高窟具有无与伦比的突出价值。在上世纪80年代末,樊锦诗先生就提出了建立“敦煌石窟的数字档案”的构想,要“永久保存、永续利用”人类珍贵文化遗产莫高窟,于是敦煌研究院在文物界首先开始了壁画数字化的试验。敦煌研究院提出并开始的莫高窟壁画数字化的构想和试验,也恰好符合1992年联合国教科文组织启动的“世界的记忆”项目 [1]。

敦煌石窟的壁画数字化探索之初,就采用了基于轨道的覆盖式拍摄采集技术及基于Photoshop的图像拼接技术 [2]。这种方法是有效的,其基本方法至今我们还在沿用。敦煌研究院通过和国内外科研机构合作,历经30年持续不断地探索研究,逐步克服形状畸变、色彩偏差、图像拼接等技术难题,相继形成了数字图像采集[2]9-10[3-4]、色彩校正[5]、图像拼接[6-7]、图像检查、定位纠正、数据存储[8-9]等壁画数字化技术[10-15],形成了一套适合于石窟寺数字化的理论与方法[2]9-10[16-17],并在石窟三维数字化领域也展开了深入研究 [18-21]。

在敦煌石窟壁画数字化保护中,壁画图像的准确性和壁画在洞窟空间中的位置信息非常重要。由于受到石窟结构、摄影采集设备及图像处理工具的限制,导致壁画数字图像产生不同程度的几何形变。另外,现有技术只能采集壁画的平面图像信息,获取不到洞窟的空间信息。针对以上问题,本文提出基于点云的洞窟空间信息重建技术路线,建立壁画与洞窟的空间信息,精确控制壁画图像的几何形变,使数字化的壁画图像尽可能达到与原壁画一致。

2 数字化拼接图像产生几何形变的因素

敦煌石窟的开创特点是手工打凿而成,洞窟大小不等、形状不一,壁面凹凸不平。敦煌壁画数字化图像采集分辨率的要求为300DPI,使用的设备是EOS-1DsMarkIII 相机,采集时将相机架设在可移动的轨道上,基于轨道平行移动相机,从左至右,从下至上,逐点逐层拍摄采集。这种方法是将弯曲起伏的壁面抽象成垂直于水平面的一个平面来拍摄,采集的单幅图像实际面积大小不一,导致单幅图像拼接成整幅图像后产生整体形变。

单幅壁画图像的采集采用了标准定焦镜头,虽然标准定焦镜头比广角、变焦镜头所产生的畸变轻微的多,但是由于光学成像系统不完善,镜头畸变是客观存在的,从而导致采集的单幅壁画图像存在着变形。将大量的单幅图像拼接合成为整幅图像时,需要人工干预,且图像数量越大,产生的累计误差越大,所以拼接之后图像的整体形变无法避免,且无规律可循。

图像处理时采用过一系列的方法来降低形变[7]92-95。比如:拼接前,针对单幅图像,运用镜头校正降低镜头畸变产生的形变,裁切图像四周边缘形变较大的部分,留取图像中心形变较小的区域拼接;分幅图像合成整幅图像时,运用十字骨架拼接法控制整体尺寸,降低多次拼接产生的形变。但是由于缺少壁画空间信息的参照,壁画数字图像的几何形变问题还是没有彻底解决。

3 洞窟的空間信息重建方法

敦煌石窟空间结构复杂,基于多张图像的空间信息重建方法存在数据匹配困难和控制点设定难度大等问题,在实际应用过程中较激光扫描复杂、可用性稍差。而基于激光点云的空间信息重建在实际应用中有一定的优势。激光扫描是一种非接触式的测量方法,能以高密度、高精度的方式快速、精确地获取整个洞窟的三维点云。因此,敦煌洞窟的空间信息构建采用了基于激光点云的三维重建方法。

空间信息重建要实现以下三个方面的目标:

一是,纠正壁画图像的形变,提高壁画图像的精度;

二是,将散点透视的数字图像纠正为正射影像;

三是,将壁画图像纳入到洞窟统一的空间坐标系中,建立壁画的空间位置信息。

技术路线是以激光扫描数据为基准,结合点云强度图像,实现壁画图像与洞窟三维空间的位置关联。由于激光点云的强度信息反映了壁画表面颜色的变化,并且强度信息可以生成强度图像,因而以强度图像作为配准基元,可以建立壁画图像与空间点云之间的一一对应关系,对壁画图像进行几何纠正。几何纠正之后的壁画图像和三维模型套合在一起,这样就可以将整幅壁面的图像定位到洞窟三维坐标系中,赋予壁画图像的空间位置信息。

此方法主要有激光扫描数据采集、点云数据处理、三角网模型构建、壁画定位纠正等关键技术。具体技术路线如图 1所示。

关键技术中的具体步骤如下,以莫高窟第322窟为例说明:

(1)建立敦煌石窟窟区测量控制网

莫高窟崖壁及洞窟呈相对复杂的不规则形,为精确定位洞窟的方位,运用工程测绘的方法,引入“敦煌莫高窟永久性基础控制网点”围绕窟区建立控制点闭合环,形成测量控制网,为全站仪观测提供相互通视的参照控制点,建立贯穿整个窟区的地面控制网。

(2)全站仪误差控制测量

全站仪采集的数据不仅为洞窟的激光扫描提供控制基础和测量依据,而且用于控制与检查激光扫描采集数据。全站仪单点测量的精度优于三维激光扫描仪,在测绘中采用全站仪对每个扫描站点的标靶进行一一定位,将其精确地统一到同一坐标系下,起到全局误差控制的作用,从而提高了多站数据配准的精度。

(3)多站激光扫描点云数据采集

多站采集点云数据主要是为了建立高精度的模型和生成高质量的强度图像。由于三维激光扫描仪没有穿透性,敦煌石窟结构复杂,必须采用多站扫描、多次测站互补的方式,获得洞窟的完整点云数据。

(4)多站点云配准

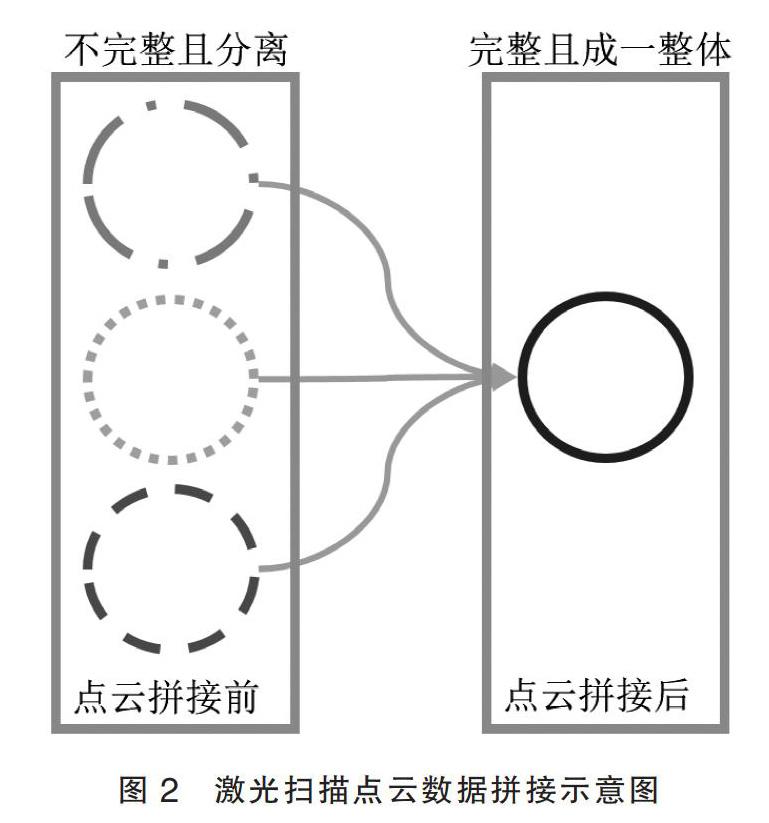

洞窟的多站点云运用Cyclone软件实现配准。原始的点云数据仅仅能存载单站的可视信息,是不完整且分离的(图2),在软件中采用点云拼接的方法,将多个站点的点云配准,获得该洞窟完整的点云数据。

(5)洞窟定位

利用贯穿窟区的控制网数据建立窟区的整体坐标系,通过控制网将单独洞窟的激光点云数据纳入到窟区整体坐标系下。

(6)高精度模型建立

在Geomagic Studio软件中,先选取多个单站的点云分别建模,再将多个单站的三角网模型配准融合,获得洞窟高精度的三角网模型。三角网模型的顶点是根据点云数据按照曲率抽稀形成,所以可以最大范围地接近洞窟壁面。

(7)强度图像生成

运用ModelPainter软件计算洞窟壁面的空间曲率,拟合出正射投影面,将点云平行投影后生成强度图像(图3)。视图窗口左边显示的是洞窟的三维模型,右边为经过正摄投影生成的强度图像。

(8)高分辨率图像匹配

软件自动寻找强度图像与数字图像之间相同的特征点关联配准。由于强度图像准确地套合在三维壁面上,而且控制点也是三角网模型的顶点,所以依托三维模型,可以准确建立强度图像与数字图像之间的对应关系。利用Sift算子[20]自动查找强度图像与数字图像上的特征点,根据特征点进行图像匹配,实现高分辨率数字图像与点云信息的准确配准(图4)。

敦煌壁画里面包含许多内容重复且相似度极高的特征,如果图像内容清楚,针对相似特征,Sift算子仍然能够自动快速地完成图像匹配;若图像比较模糊,则会导致计算错误,需要用手动匹配的方式实现图像匹配。在自动匹配过程中,有时存在匹配点分布不均匀的状况,针对此现象,人工或半自动添加匹配点微调坐标,可以达到更好的精度(图5)。配准效果显示强度图像与壁画数字图像之间的匹配特征点十分丰富,且分布均匀(图6)。

(9)定位纠正数字图像

设定拟合的壁面正射投影面为参考面,可输出壁画图像平行投影后的正射影像以及对应的定位信息(图7)。单张照片输出的正射影像为bmp格式的文件;高分辨率壁画拼接图像输出正射影像为ptml格式文件,ptml格式的文件可通过PS2MP插件转换为psb格式的文件存储在数据库中永久保存;壁画的位置信息采用xml格式的文件记录存储,存储的信息为壁画图像的三个偏移量与三个方向偏角。

(10)建立高分辨率彩色模型

通过定位纠正,洞窟的三角网模型被赋予壁画纹理,实现壁画图像的空间信息重建(图8)。

4 重建结果分析

将莫高窟第322窟作为实验洞窟,分析了壁画的空间信息重建精度。实验过程为:在洞窟的北壁以及东壁随机选择若干检查点,分别在洞窟实体内和重建洞窟模型中测量出检查点之间的距离,然后比较分析重建精度。

在北壁上选择了6个检查点,A-F检查点分布如图9(a)所示;同时,在东壁上也选择了6个检查点,G-L检查点分布如图9(b)所示。选择的控制点都是比较容易分辨的图像的角点,可减小误差,增加结果的稳定性。

控制点之间的测量结果如表1所示,从统计结果看,东壁、北壁的误差相当,而东北壁之间的误差稍大。因本次测量采用的测量工具为卷尺,本身也存在误差,因此,实测值本身是有一定的精度损失。

全部测量结果中误差为2.8mm,平均相对误差为0.22%,相当于1米的距离有2.2mm的误差,能满足遗产保护的需求。

5 总结及展望

本文针对敦煌壁画数字化图像的形变问题,运用三维激光扫描技术,结合壁画数字化摄影采集及图像处理技术,重建了敦煌石窟壁画的空间信息,将壁画数字图像的精度控制在毫米级。本方法过程相对复杂,但在现有条件下使纠正后的图像最大程度地接近原壁画。本方法已在敦煌石窟壁画数字化实际工作中得到了应用,实现了多个洞窟壁画的单幅采集图像和整幅拼接图像的定位纠正与测量,其精度能满足遗产保护的要求。但是由于目前数字化技术的局限性,本方法还不能解决对壁面有佛龛、龛中有彩塑以及壁面有影塑的壁画的重建。这方面的工作,还需要今后进一步的研究。

参考文献:

[1]迪特里希·舒勒.世界的记忆[J].中国民族,2003(3):15.

[2]William G·Bowen,樊锦诗.中美合作研制敦煌数字图像档案[J].敦煌研究,2002(4):9-10.

[3]吴健,俞天秀,张若识.敦煌艺术图像数据库的建设[J].敦煌研究,2008(6):68-71.

[4]余生吉,吴健,王江子,等.敦煌莫高窟狭小空间内立体面摄影采集与图像处理:以莫高窟第254窟数字化为例[J].敦煌研究,2012(6):108-112.

[5]赵良.色彩管理在壁画数字化工作中的应用[J].敦煌研究,2008(6):72-78.

[6]劉刚,鲁东明.敦煌壁画的数字化[J].敦煌研究,2003(4):102-104.

[7]俞天秀,吴健,孙志军.基于几何形变改善的莫高窟数字壁画图像拼接方法研究[J].敦煌研究,2011(6):91-

95.

[8]张建荣.敦煌石窟影像档案的科学管理与保护[J].丝绸之路,2012(10):84-87.

[9]孙志军,俞天秀,路育成.关于敦煌莫高窟文物信息数据灾难备份预案的思考:以数字中心的数据备份工作为例[C]//中国图书馆学会专业图书馆分会,敦煌研究院.中国图书馆学会专业图书馆分会2009年学术年会论文集.北京:中国图书馆学会专业图书馆分会,2009:6.

[10]张伟文,杜鹃.历史档案图片资料的数字化编辑:以敦煌研究院存图片资料数字化编辑为例[J].敦煌研究,2009(6):112-114.

[11]刘刚,郑新.敦煌石窟壁画大型数字展示技术选择[J].敦煌研究,2005(5):112-116.

[12]吴健,余生吉,俞天秀.莫高窟雕塑数字化与艺术表现:以莫高窟第158窟三身雕塑为例[J].敦煌研究,2009(6):109-111.

[13]宋利良,李大丁.敦煌石窟数字化工作中的洞窟全景漫游技术初步应用[J].敦煌研究,2010(6):93-97.

[14]李成,吴健,吕爱,等.媒体资产管理系统在敦煌石窟影像资料中的应用与实践[J].敦煌研究,2011(2):120-124.

[15]樊锦诗.敦煌石窟保护与展示工作中的数字技术应用[J].敦煌研究2009(6):1-3.

[16]王旭东.基于中国文物古迹保护准则的壁画保护方法论探索与实践[J].敦煌研究,2011(6):1-7.

[17]吴健.石窟寺文物数字化的内涵:融学术、技术、艺术于一体[J].敦煌研究,2015(2):125-129.

[18]李德仁.虚拟现实技术在文化遗产保护中的应用[J]. 云南师范大学学报:哲学社会科学版,2008,40(4):1-7.

[19]刘刚,张俊,刁常宇.敦煌莫高窟石窟三维数字化技术研究[J].敦煌研究,2005(4):104-109.

[20]张帆.激光扫描数据三维建模中高保真度纹理重建研究[D].武汉:武汉大学,2009.

[21]张帆,黄先锋,李德仁.基于球面投影的单站地面激光扫描点云构网方法[J].测绘学报,2009,38(1):48-54.