大数据下高职会计专业课程体系重构

——基于AGIL框架分析

(台州科技职业学院会计与金融学院 浙江 台州 318020)

一、引言

随着大数据理念和技术在各个领域的渗透,大数据的发展也为专业改革与发展带来了新的契机和方向。2015年9月国务院发布《促进大数据发展行动纲要》明确指明推进教育文化大数据建设,充分发挥大数据技术对教育变革的支撑作用。2017年9 月22 日,德勤财务机器人投入运营,人工智能技术应用于会计、财务、税务、审计工作中,由机器完成数据录入、合并及汇总统计,实现财务流程管理与监控的自动化运行。财务机器人的面世对会计人才培养提出了新的要求,具备大数据思维、数据挖掘和深度分析能力的复合型人才将受到市场认可。高职会计专业人才培养定位亦从传统会计账簿处理、技能应用型向复合型应用技能人才培养方向转变,课程体系也将迎来新的变革和调整。目前会计学科课程体系设置仍旧沿用学科思维模式,开设专业基础课、专业核心课程学习,学生在学习会计学原理之后进入财务会计等传统理论课程学习,尤以会计分录的教学占据主导地位。在大数据的冲击下,会计逐渐向提供企业经营管理活动监管、辅助战略发展为方向,如若墨守成规会计专业学生势必将与财务机器人一争高下,因而建设与市场需求相接轨的课程体系迫在眉睫。

二、研究综述

(一)大数据的内涵

舍恩伯格与库克合著的《大数据时代:生活、工作与思维的大变革》首次将大数据推入公众视野。大数据即为海量数据,全新数据处理手段及方法的应用,带来的不仅是技术的革新更是对思维的彻底洗礼:以全样本分析替代随机样本抽样,放弃精确性接受混杂性,接受相关关系不执著于因果关系,是对思维和资源的重塑。

(二)大数据对教育的影响

学术界对大数据研究主要以定量或定性的方法展开,定量研究以CiteSpace可视化软件进行科学图谱分析展开,以探索研究的趋势、热点。崔晓鸾等(2016)利用共词可视化分析研究发现,大数据在教育领域的热点集中分布为:基础理论研究、促进教育改革和创新发展、教育应用和技术支持学习四个大类共23个方面,并指出教育和技术一体化的发展为大势所趋。裴莹等(2017)梳理知网1408篇文献,认为我国教育大数据研究领域热点集中分布于基础理论研究、教育大数据技术、学习行为分析、学习方式探索、教育资源管理、个性化教学改革和教育政策7各方面,但目前行业标准尚未确定、数据隐私保护、实证研究文献缺乏。定性研究则从会计教学模式、教学目标定位、课程内容建设、发展趋势探究等视角展开。

现有研究还表明,大数据可以改善质量监控体系,为实时、全面、动态的质量管理奠定基础。基于学习行为数据的分析、追踪学习者学习轨迹在新兴技术下可行,教师和管理人员可利用用户数据优化教学考核方式,在更为深入教学分析基础上为学生提供更有针对性的教学干预(魏顺平等,2013)。基于此,大数据思维接受相关关系不执着于因果关系将得以运用,海量教学问题描述、教学问题解决方案将替代传统教师经验摸索,在掌握每位学生学习数据分析的基础上实现分层化教学,由过程预测学习效果的差异,真正做到有的放矢、因材施教。

(三)大数据对会计专业课程体系影响

学者们对于会计教育的探讨围绕会计人才培养、会计专业建设发展、教学改革、新兴技术与专业融合等视角展开。在市场化、国际化背景下,迎合会计教育层次化、会计人才市场需求,改革会计人才培养模式,重构会计课程体系,利用新型互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术,优化教学手段、教学方法、评价体系,融入思政化教学思想,培养符合时代发展需求的会计复合应用型人才。刘慧凤等(2015)整理分析我国2009-2013 年核心期刊发表的213 篇会计教育研究文献,认为我国会计教育研究主题词为会计教育改革,研究文献数量多但精品少;规范研究文献多,调查研究、实证研究、实验研究文献少。会计系统顶层设计及国际化生源竞争是未来研究方向。王雄(2017)选取CNKI核心期刊所发表的165篇会计教育研究文献为对象,总结归纳我国会计教育研究主要领域为会计教育的发展与人才培养、专业与课程体系、教学模式与改革、专业课教学、学生、教师与教学技术。刘学文等(2011)等以美国教育改革过程探究世界会计教育改革的主要方向,认为改革主要是应对不断变化的经济环境及市场对会计人才的需求。郝桂岩等(2016)以沈阳城市学院为例阐述了PST-CCE,即“以岗位能力形成为核心的职业情境化教学”人才培养模式倒逼课程体系重塑。在设立人才培养目标的基础上分解任务,确定专业核心能力,并基于此构建会计专业课程体系。

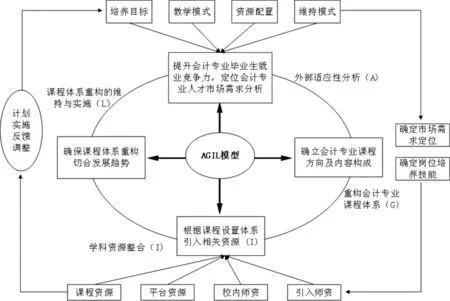

三、AGIL模型与高职会计专业课程体系重构契合性分析

AGIL模型用于衡量社会结构和相关功能的问题,最早由哈佛大学教授帕森斯提出,1953年帕森斯将其完善为“四功能模型”,该模型由适应功能(Adaption)、实现目标功能(Goal attainment)、整合功能(Integration)、潜在模式维持功能(Latency pattern maintenance)组成。大数据背景下高职会计专业课程体系重构作为一项系统性工程,AGIL模型保障其顺利实施有者天然的契合性。

四、基于AGIL框架的大数据下高职会计专业课程体系重构模型

综合现有文献,以培养适应市场化需求的复合型应用技能人才是教育的最终产物,人才培养目标倒逼课程体系重塑。现有文献对大数据发展、教育领域应用、会计教育改革进行了深入探讨,但就大数据背景下如何完成会计课程体系建设仍有进一步探究空间,本文以为高职会计专业课程建设为例,引入AGIL框架构建高职会计专业课程体系改革模型,为后续研究抛砖引玉。

在大数据背景下,复合型应用技能人才培养需嵌入数据处理与分析、互联网技术、数据挖掘等课程,以适应传统会计向财务云发展,实现业财融合,为经营管理需求提供决策支持。这就要求高校以市场、社会发展需求设定合理的人才培养目标,在学习传统专业核心课、专业选修课基础上再增设跨专业选修课程,拓展学生“互联网+”思维,重构课程体系内容。同时整合校内外资源,实现人力资源、平台资源、课程资源的相互整合,多方促进培养目标的实现,最后通过计划、实施、反馈、调整的闭环链条保障该体系的有效运作。基于此,本文重构课程体系如图1所示:

图1 基于AGIL高职会计专业课程体系重构

(一)外部适应性分析

适应功能(Adaption)要求不断适应外部环境的发展,是社会系统与周围环节之间的互动,通过互动获取外部发展的可支配资源,获得自身发展。复合应用技能型人才培养过程中要不仅要融入信息化技术,更要渗透大数据智能发展趋势思维的形成,帮助学生开拓“互联网+”思维,培养与时俱进会计人才。为实现培养目标,需制定与时俱进的培养计划重构课程体系,在传统教学模式上引入如慕课、SPOC等移动教学资源,开展校际合作丰富学生知识结构、内涵;引入如蓝墨云、云课堂等信息化教学手段,增强师生互动,促进目标从传统单项学习向双向互动学习的转变与升级,同时完善过程考核机制,通过学习过程、学习行为等用户数据分析更好展开分层教育,实现因材施教;引入校外专家,帮助学生更多的了解企业,紧跟实务发展。在校内课程之外,引入校企合作,在理论学习的基础上强化学生应用技能的培养。综上所述,笔者将其概括为培养目标、教学模式、资源配置和维持模式四个方面,其中后三者均围绕培养目标展开。

(二)课程体系重构定位及内容

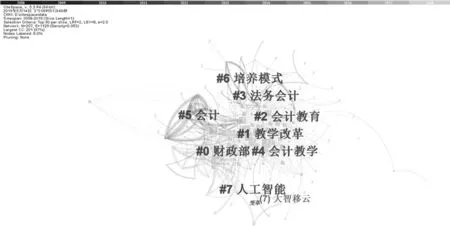

目标达成功能(Goal attainment)分为明确目标和实现目标两个方面,要求系统在确立目标的基础上努力实现这一目标。高职教育目标是满足技能型需求人才,目前高职会计课程设置虽然尝试与市场接轨,但系统性、完整性尚有待完善。受制于师资、生源影响,大数据相关课程有开设需求,但全面普为时尚早。为明确课程体系设置目标,本文选取2008年-2019年4月间所有发布4058篇文献,运用CiteSpace软件进行追踪分析(其中2019年仅19篇,影响可忽略不计)。

1.课程体系重构定位

本文CiteSpace软件探究在会计教育领域发展趋势和动向,为课程体系构建提供思路。本文以“会计教育”、“大数据”为关键词在CNKI进行检索,共得文献36篇,文献多从“互联网+”、人工智能的能视角探讨人才培养模式、教育创新,难以形成系统化脉络梳理会计教育研究热点变化方向。因此本文修改关键词为“会计教育”拓展文献至4058篇进行梳理分析。

十年间会计教育的研究视角主要集中分布于教学改革、会计教育、法务会计、会计教学、会计、培养模式、人工智能七个领域,其中人工智能为新兴探究领域(详见下图2),文献集中产生于2018年间。

图2 会计教育CITESPACE可视化分析

此外,本文利用Network Summary Table提取关键词频数和中心度列表,选取每年中心度集中、频数较高的词汇整理如表1所示,以此判断每年研究热点及研究趋势(count、centrality值均为keywords第一个关键词,排名二、三的关键词直接列入)。除2008年研究集中分布于会计人才、会计专业和会计教育,其余年份研究热点较为分散,这或许与2008年会计国际化进程加速,对会计专业建设提出了新的挑战与机遇,引发集中探讨相关。其他年份研究热点虽未呈现集中化,但大致分布于人才培养、新常态发展及变革应对,彰显了市场经济发展、技术日新月异背景下会计学科不断发展带来教育目标、人才培养方向及方式的转变。

表1 会计教育研究热点及发展方向

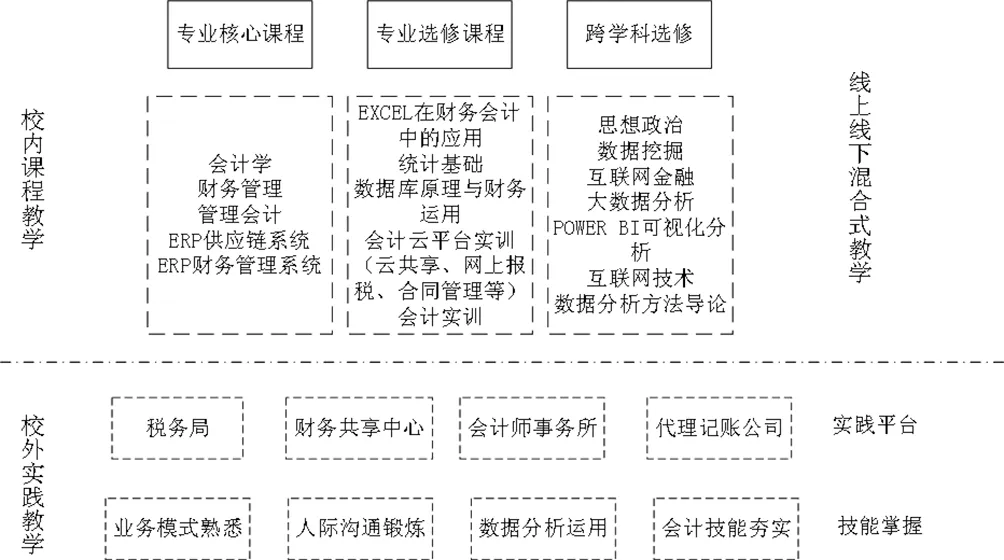

2.课程体系重构内容

基于外部适应性研究成果,结合会计专业学科特点,确定大数据背景下会计专业课程体系重构内容如下图3。划分课程体系为专业核心课、专业选修课,增设跨学科选修课。专业核心课以传统会计理论课程为主,专业选修课引入专业必备数据处理技能课程,如数据库原理与财务运用。跨学科选修课程则主要以数据处理与分析、数据挖掘等顺应时代发展的技能型课程为主,内容涵盖新兴互联网技术、大数据分析、数据挖掘(甚或条件允许考虑网络爬虫技术的使用)等。

图3 大数据会计专业课程体系重构

同时注重实践训练,强化校外实践教学。增加会计技能实训,搭建校企合作平台,助力学生实习实训。熟悉业务模式、紧跟行业发展,如我院目前与正保集团合作,整合校内外课程资源,为翻转课堂、线上线下混合教学提供资源保障;与正誉集团合作开展财务云共享中心实训,建立校内实训基地,为学生提供实习实训,完成学生理论知识向实践运用的转化,保证知识的时效性、及时性;与国地税、会计师事务所、代理记账公司展开合作交流,帮助学生掌握最新前沿税务、会计理论与实践知识。

(三)学科资源整合

整合功能(Integration)是将不同资源根据发展需求协调统筹,使各要素协同发展。在大数据技术下,发挥人力资源、课程资源、平台资源、师资资源的叠加效应,在资源整合和融合的基础上保障各维度有效运作,推动人才培养目标的实现。以SPOC、慕课等平台引入校际合作,整合校际师资资源,跨团队备课、研讨,实现教育资源的公平、充分和及时。以校企合作形式引入客座教授,不断丰富核心课程和师资队伍建设,调动校内教师、校外导师、学生的能动性,将各自所拥有的隐性知识和显性知识充分整合、转化和提升。以跨学科整合丰富课程资源,在传统学科基础上引入计算机、数据挖掘与分析、数据处理等方面教师、专家,深入挖掘“互联网+”会计业务,加强教学的时效性和聚焦性。

(四)课程体系重构的维持与实施

潜在模式维持功能(Latency pattern maintenance)要求系统内各部分按照一定秩序运作,保留原有模式,发生阻断重新开始运作时能恢复固定运作模式。本文所指课程体系重构模型维持功能可通过计划、实施、反馈和调整来开展。围绕人才培养目标展开,首先是在人才培养方案指引下针对重构建课程设定授课编排,其中包含大一、大二课程安排、选修课程学分设置、资源协调等。其次是实施阶段,根据构建课程体系、整合的相关校内外资源开展日常教学工作,期间通过学习委员座谈会、教师座谈会等形式了解最新进展及学习反馈,并就出现问题及时调整,形成完整闭环链条,保障机制的有效运行。