“张议潮夫妇出行图”的图像学考察

祁晓庆

引言

敦煌莫高窟、瓜州榆林窟壁画中现存四幅出行图,最早的一幅绘于莫高窟晚唐第156窟。莫高窟第156窟主室南北两壁下部分别绘“河西节度使检校司空兼御史大夫张议潮统军除吐蕃收复河西一道行图”(简称“张议潮出行图”)“司空夫人宋氏行李车马”(简称“宋国夫人出行图”) ,两幅出行图合称“张议潮夫妇出行图” ;莫高窟第94窟南北壁下部绘“张淮深夫妇出行图”;莫高窟第100 窟南北壁下部绘有“曹议金夫妇出行图”;瓜州榆林窟第12 窟南北壁下部绘“瓜州刺史慕容归盈出行图”。这几幅出行图的绘制时间均为归义军时期(848~1036),以“张议潮夫妇出行图”开其先,其它洞窟中的出行图无论从所在位置、图式、意义等方面看都是对第156窟“张议潮夫妇出行图”的模仿,而精美程度却远不及前者,可以说是“张议潮出夫妇行图”的复制和延续。

莫高窟第156窟主室为张议潮夫妇的功德窟,前室和甬道为其侄子张淮深所绘。①此洞窟规模较大、壁画保存完整、内容丰富,且有《莫高窟记》之纪年和这两幅继往开来的出行图而得到了研究者们的广泛关注。早期的研究多集中在对156窟开凿时间及功德主的判定方面,由于洞窟题记和藏经洞文书中都没有关于这个洞窟开凿年代的确切文字记载,学界对此的研究意见不统一,大体有861~865年之间②、858年前后③、851~856年④等三种观点。这几种观点主要的分歧在于张淮深是否参与修建了这个洞窟,多数学者认同861~865年,即唐咸通二年至咸通六年之说。关于这两幅出行图,段文杰在论及敦煌壁画艺术中的衣冠服饰时提到了此出行图中的人物衣冠,尤其是吐蕃冠服⑤。暨远志发表系列论文讨论了位于南壁的张议潮出行图,从出行图反映的唐代节度使旌节制度、敦煌归义军长行官健制、蕃汉兵制、出行图中的打马球人物服饰以及唐代打马球风尚等方面进行了初步研究。⑥卢秀文研究了此窟宋国夫人出行图中的人物服饰⑦。可以说,以上研究基本都是站在历史学、考古学的角度,将石窟图像作为一种历史材料或考古材料进行的考证研究,对图像本身的特点及意义鲜有论及,本文想就该出行图的图像学意义谈一些看法。

“图像学”一词来自西方艺术史家潘诺夫斯基的图像学研究理论,他将图像学研究分为三个彼此融合的层次,即前图像志描述、图像分析和图像学解释。⑧本文尝试运用他的图像学研究方法对敦煌莫高窟第156窟的张议潮夫妇出行图进行分析,首先对出行图本身进行客观描述;其次是在相关文献和图像资料中寻找到特定图像的母题,对这幅图的基本内容和构图特点进行分析;最后找出这幅图的象征意义,也即图像的内在意义及其产生的文化背景。

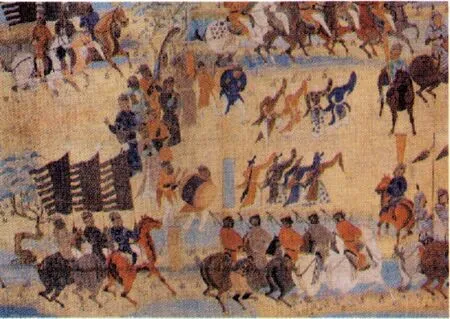

图1:“张议潮统军出行图”,莫高窟第156窟南壁下部,晚唐

图2:大体方形的“横吹队” ,“张议潮统军出行图”局部

图3:“张议潮统军出行图”局部,莫高窟第156窟南壁下部,晚唐

这两幅出行图有土红色的边框,一方面将出行图与洞窟内其它壁画分隔开来成为一幅独立画面;另一方面,两幅出行图是完全世俗意义上的壁画,绘画风格和内容与洞窟内其他佛教题材不同,画面内容和构图形式独特,为敦煌石窟壁画中的首例;再次,与其它同时期或者之前的洞窟相比,相同位置的其它大多数洞窟中绘制的是供养人像或屏风画,唯独归义军时期几位节度使(张议潮、张淮深、曹议金)功德窟中绘了此类出行图。出行图表现了本窟功德主的优秀事迹,而且画面中人物众多,排列整齐,或可视为一种新形式的供养人画像。基于这三方面的特征,我们既可以相对脱离洞窟语境,将之视为一幅独立的出行图,也可以结合本窟整体图像程序、同时期洞窟图像内容以及窟主的特殊社会历史背景来进行分析。对整幅出行图的画面细节及构图形式的分析是本文论述的重点。

一、画面细读

莫高窟第156窟 “张议潮夫妇出行图”分别位于洞窟南北两壁下部,画面中的所有人物均朝着西壁主尊佛行进,按照男左女右方式布局。“张议潮出行图”占据东壁门南、南壁和西壁佛床南侧的一部分,“宋国夫人出行图”占据东壁门北、北壁、和西壁佛床北侧的一部分。整体来看,这两幅图南北相对,各占了洞窟南北壁下部的一半面积。单看两幅出行图,犹如两幅长长的画卷在观者面前徐徐展开。

两幅出行图中描绘了张议潮及夫人接受唐朝廷旌节仪式的仪仗队伍(图1)。两列队伍因功能和构成的不同而各具特色。张议潮出行图严格按照唐代旌节仪式的礼制绘制,很大程度上反映了当时的现状和盛况。关于画面的具体内容,暨远志已经根据两《唐书》《唐会要》《资治通鉴》 等内容,结合敦煌藏经洞文书P.3773卷子背面《凡节度使新授旌节仪》的内容,对“张议潮出行图”所反映的节度使旌节制度和仪式进行了详细的考证。文书当中记载的旌节仪仗队列从前往后的排列顺序为:1、横吹队;2、执矟仪仗、五方旗、队旗;3、导引官;4、衙官(都押衙);5、伎乐舞队;6、六纛;7、门旌、信幡;8、旌节;9、衙官;10、衙官(衙前兵马使);11、银刀官;12、衙官(引驾押衙);13、节度使张议潮;14、子弟军;15、射猎、驼运和马球队,共15组人物。⑨

诚如上所述,画面内容基本可以与文献记载相对应,只不过文献记载的出行队伍由15组人马构成,而实际画面内容却只有九组。如果严格按照暨远志的文献内容与图像比对的方法,则伎乐舞队与张议潮之间还应该有“六纛、门旌、信幡、衙官、银刀官、衙官”等六组人物,而实际画面中的伎乐舞队与节度使张议潮两组人物是紧挨着的,画面中间只隔了一座桥,说明此出行图所描绘的内容与文献记载之间并不是严丝合缝。由此可见,完全依照文献记载来比照图像内容的方式明显不妥。反过来看,文献只是为画师创作此幅出行图提供了一定意义上的支撑,但图像的制作并不完全执行文献和礼制。

出行图中每组画面本身的人物组合将画面自然地分隔成了一个一个的单元。最前方的乐舞,即“横吹队”是一个大体方形的队列(图2),前部残留部分可见四位手握旗幡的骑马人,二马面向前方,另外二马一左一右身体左转朝向身后的队伍,这二位骑马人身后又各有五位骑马者朝向前方,11位骑马者组成了一个方形的队伍。队伍中间还有两组每组四人共八人的平行舞蹈队列,八人服饰统一、舞姿一致。在他们身后左右两侧各一人正在擂鼓,擂鼓台后方是一横排的鼓吹乐队正在演奏各种乐器。这组画面共有32人组成,我们可以看到画师在绘制这组人物时既表现了仪仗队列整齐划一的特点,又照顾到了人物之间的呼应关系,避免了呆板。队伍是整体向前行进的,但人物并不是个个向前,而是有的向前看有的向后看,人物之间有对话和交流。同样的情形在之后的几组画面中也都有体现,每组人物当中必然有一两人是转身看向其他人的。九组画面或呈方形、菱形,或呈三角形排列,方形、菱形的队伍人物数量相对众多,画面密集,三角形队列则人物稀少,画面舒朗。

图4:“宋国夫人出行图”,莫高窟第156窟北壁下部,晚唐

图5:“佛本生故事画连幅画”,莫高窟第275窟北壁中部,北凉

“横吹队”身后是两列举着不同旗幡的骑马者,即“执矟仪仗、五方旗、队旗”,每列六人,共二列,其中前面三人为一组紧挨在一起,排列整齐,举着相同的旗子,后面二人举着的旗子形制与前面三人不同。

“导引官”二人,并排站在前方举旗队伍的中间靠后位置,二位骑马者举着类似的旗幡,但是旗子是用蓝色的布包裹起来的,形成竖长条形,两头大,中间小。紧接着是由左、右、后三位骑马者组成的衙官 (都押衙)队伍。为了与前面的“引导官”相间隔,两列队伍之间画了一棵树,后面的这位骑马者转头看向后方,他的后方又是一队乐舞,位在其马后两侧,每队四人共八人正在徒步演奏乐器,乐队身后就是张议潮及其随从了。

张议潮位于画面中心位置,是队列的核心人物,他骑着一匹白色骏马,正要跨过一座小桥,与前后左右随从人员的距离相对疏远。这组画面中张议潮本人形体比其他人高大许多,人物数量较少,所占空间却最大,充分体现了这位骑马人物身份的高贵(图3)。桥为拱形,马要过桥则前蹄抬起,呈斜向上的态势,马的身体虽然大幅抬起,但马上人物却没有因此而失去平衡,这也足见画师在掌握画面平衡感方面的卓越之处。事实上,“张议潮出行图”整幅画面的人物和马匹都向右上方倾斜,画面呈现向前行进之势,这种富有动感的表现方式并没有打破画面整体的稳定。试想,如果将所有的人物和马匹平置,画面静止,就无法表现队伍向前行进的状态,也就无法充分体现出行的主题了。

张议潮身后紧跟两名随从,之后就是子弟军队伍,这队人马人数最多,横六人竖四人排成一个方队,由于画面的透视关系,实际上是一个菱形队伍,前排骑马者和马的前腿斜线排列,观者能够看到距离最近的这一列和第一排骑行者和马匹的完整构图,其余人马仅能看到骑马者的上半身,马匹全部隐去,这是采用了人物剪影和透视短缩手法来表现垂直队列,使得画面不再是一个平面,而是有了一定的深度感。最后一排中间一人举着一面类似不规则半圆形的大旗,旗子中间有一个圆形图案,边缘为蓝色,其余部位均为黄色。

画面最后部分为射猎和驼运队伍。这一组画面动感十足,生活趣味浓厚。我们可以看到一人策马奔腾,正在追赶前面奔跑的猎物,马的四蹄腾空几乎与身体平行。后面十多位骑马者似乎并不着急前行,他们左顾右盼正在交谈商议着什么,最后面的两位骑马者面朝后方正在呼唤队伍尾部的四匹空鞍驼马。并列的马匹不容易辨别清楚,所以画师采用了黑、白、橘黄三种颜色进行区分。

图6:“五百强盗成佛图”,莫高窟第285窟 南壁上部,西魏

图7:“九色鹿王本生故事”,莫高窟第257窟西壁下部,北魏(敦煌研究院 高鹏临摹)

再来看看“宋国夫人出行图”(图4)。如果说“张议潮出行图”中描绘的是官员仪仗行列,那么这幅图则反映的是家眷后勤辎重队伍。画面与 “张议潮出行图”相对,画中主角宋国夫人与对面墙壁上的张议潮相对齐,榜题框、山水、树木、人物组合形制都与张议潮出行图相似。最前方一组是乐舞杂技,紧接着为三组车马,车马后方为宋国夫人及其前导和随从,最后一组为狩猎驮马队伍。

与“张议潮出行图”相比,“宋国夫人出行图”车马队列要严肃规整许多。此幅图最大的特点是位于宋国夫人前方的几组车马行列。整幅画面共绘出三组七辆车马。最前面的一辆马车位于鼓吹乐队之后,一车构成一组画面。车顶为人字坡倒梯形结构的篷帐,车身方形,马两侧御马者和侍从四人,左右各二人;马车后的随行侍女八人。接下来是一上一下并排行进的两辆八抬轿辇,轿身均为六角攒尖顶的圆塔型结构,八人共抬,前后各四人,轿后各有一组侍女,人数分别为四人和六人,两辆轿身颜色和形制略有不同。紧接着的一组画面由前后左右四辆马车构成,后面一辆车的马头紧挨着前面一辆车靠近观者一边的车轮,使得前后两辆车形成上下错落关系,而不似一条线紧跟在后面,四辆车的车身相同,方形车体,车盖为椭圆形两头向上翘起的盖板,盖板前后部分超出车身许多,车前御马人和侍者各两人,车后侍女三五一组,数量不等。

两幅出行图都以山水树木为背景,随着队列分成远景和近景,以淡蓝色和水墨绘出。张议潮出行图中,近景山水草木位于下方队列人物的脚下,用浅浅的色块表现连绵起伏的小山丘或高低不平的地面,山势不论高低急缓,永远在人的脚下,虽然有山,但行进的人却如履平地。间或用粗粗的黄色线条勾勒出山的棱角,用墨点表现植被或队伍走过的脚印。远景的山石树木也是用深浅蓝色晕染出山的远近起伏,间或还有云层在山间若隐若现,颇具水墨意境之美。远处的山峦时而被行进的人群挡住了视线,时而在人物稀疏的部分露出其面貌。画面中还有各种形状的树,上下错落排布,既填充了画面,也部分起到了分隔画面的作用。

“宋国夫人出行图”中的山水背景仍以淡蓝色色块表现远景山水,画法与“张议潮出行图”略有不同,“宋国夫人出行图”人物队列脚下没有表现山石,只用较为平缓的横向浅墨色长线约略勾勒出地面的高低起伏,间或有蓝色色块表现青绿路面。远处的山林用淡淡的蓝色和墨色涂绘,几乎没有用线条勾勒,远景的山石、云朵和近景的出行队伍之间的远近透视关系分明,浅淡的色彩作为背景与肃整的出行队伍相得益彰,衬托出整个画面的静谧。这幅图中虽有前导鼓吹杂耍队伍正在演奏乐舞,但丝毫没有喧闹之感,与“张议潮出行图”中彩旗飘飘、策马向前的热闹场景形成些微的反差。

图8:“五百强盗成佛图”,莫高窟第296窟南壁下部,北周

二、图式分析

郑岩在研究韩休墓山水图的“图式”时将“山水图中所包含的各种物质元素,如石、水、云、树、日、亭等称作‘母题’(Motif),将母题和画面结构所遵循的具有稳定性的范式称作‘图式’(Schema)”。⑩本文也取此“图式”概念,对“张议潮夫妇出行图”中的画面结构和山、水、树木、车马、人物等物质元素进行分析。

1、画面结构

“张议潮夫妇出行图”是晚唐敦煌石窟壁画中新出现的独立的大规模出行图像,但其图像的产生并非无源之水、无本之木,而是受到了莫高窟原有图像范式与唐代流行的出行仪仗图的双重影响。

先从整幅画面的构图进行分析。以山水为背景,树木山石或建筑作为画面分割单元的横长卷构图形式在敦煌石窟早期壁画和各时期墓葬壁画以及传世绘画作品中都可以看到。

莫高窟最早的长卷式构图是北凉第275窟南北两壁的佛教本生故事画,其中南壁龛下绘佛传出四门图,北壁绘本生故事连幅画(图5),用横长卷的形式展示一个一个的佛教故事,但故事之间没有内在连续性和时间的延续,南北壁之间既无情节对应关系,也无图像的对应关系。莫高窟西魏第285窟南壁中部“五百强盗成佛图”是一幅横长卷形式的佛教本生故事画(图6),画面按照故事情节的发展由左向右逐步展开,随着时间的延续,观者视线由左及右缓缓移动,故事情节一一在观者面前展开。故事发生在山林之中,人大于山,山在人的脚下。故事情节之间的分隔方式多样,如:相对的两组人物围成一个空间单元,两组山体本身自然围成的空间单元,用来分隔画面的榜题框、房屋等。这个洞窟仅有南壁绘出一幅故事画,北壁绘七佛题材。北魏第257窟南壁和西壁下部绘多幅故事画,其中西壁下部绘“九色鹿王本生故事”(图7)、南壁下部绘“难陀出家因缘故事”“沙弥守戒自杀因缘故事”等,也是以横长卷式构图。北周296窟南北壁下部分别绘“五百强盗成佛因缘”(图8)、“须闍提太子本生因缘”,同样以横长卷形式自左至右表现佛教本生故事,这两幅横长卷贯通了此窟南北壁下方主要部分,最底层还绘制了药叉形象。实地考察莫高窟第156窟和296窟,会感受到此两窟南北两壁下部横卷绘画惊人的相似之处。这里仅列出了绘制于洞窟南北壁下方的横长卷故事画的例子,而实际上敦煌石窟壁画中还有很多故事画绘于洞窟顶部四坡及人字坡顶,因不属于本文讨论范围,故不多赘言。可见横长卷形式的故事画在敦煌壁画图式中有着悠久的历史,在洞窟南北壁下方用横卷形式表现佛教故事也是其来有自。那么晚唐时期的第156窟南北壁下方以横卷形式绘出张议潮夫妇出行图就有了基本的图式依据。莫高窟壁画传承千年,形成了一套完整的洞窟壁画图像传承系统,后期壁画元素对前期绘画传统的借鉴和延续是比较常见的现象。尽管佛教故事画与出行图在题材方面截然不同,但也不能否认此出行图在图式方面对前者的借鉴。

图9:“仪卫图”及其身后的山水画,懿德太子墓第一天井西壁壁画,唐

“车马出行图”是中国绘画史上常见的绘画题材,东汉画像砖、画像石、墓葬壁画中都有一些车马出行图的例子,唐宋时期的一些卷轴画、墓葬壁画中更是多见。如内蒙古和林格尔东汉1 号墓壁画与山东嘉祥武氏祠堂石刻浮雕,就有表现墓主或祠主生前荣耀的出行图⑪,到了隋唐时期,出行图更加成为常见的绘画题材之一。现存遗迹以墓葬中最为多见,如北齐徐显秀墓⑫,隋娄睿墓⑬,唐懿德太子墓⑭、章怀太子墓⑮等墓中均绘有“骑马狩猎图”或“仪卫图”。仪仗出行是唐代礼制的重要组成部分。《新唐书·仪卫上》云:“唐制,天子居曰‘衙’,行曰‘驾’,皆有卫有严。羽葆、华盖、旌旗、罕毕、车马之众盛矣,则安徐而不哗。其人君举动必以扇,出入则撞钟,庭设乐宫,道路有卤簿、鼓吹。”⑯太皇太后及天子以下皇太子、亲王、一品至四品官员、内命妇、妃嫔的出行车驾卤簿礼制都有与其等级身份相应的仪卫,不仅是身份地位的象征,也是皇帝“尊君肃臣”的手段。因而,唐代墓葬中的出行图,通常都彰显了墓主的家族势力和世俗地位。懿德太子墓第一天井东西两壁《仪卫图》以横长卷的形式绘出了由196人组成的车队、骑马仪仗队、步行仪仗队,队列正朝着墓室方向前进,但人物和马匹的动作都是静止的站立状态,只有飘动的各色彩旗表明队伍在移动。仪仗队队列肃整,画面壮阔,辂车装饰华丽。仪仗人物形象清晰,头戴幞头,脚穿长靴,腰间佩挂弓囊、箭囊,左手握剑,步骑诩卫迎风掣旗。这些生动的画面在敦煌石窟第156 窟张议潮夫妇及其它三个洞窟的出行图中都有相应的表现,其绘制目的就是为了宣扬窟主的丰功伟绩。

“张议潮夫妇出行图”同时还是两幅优秀的山水画。由于壁画保存现状的原因,画面中的山水场景在洞窟内的光线条件下不容易识别,但是在数字图片中则清晰可见。“宋国夫人出行图”中的山水背景甚至比“张议潮出行图”更加意境悠远。两幅出行图构图一致,出行队伍又大体分为上下两列,但并不是规整的排列,而是疏密有间,两列队伍时而分开,时而整合在一起。人物背后的山水也随着队列分成远景和近景,以淡蓝色和水墨绘出。

图10:“虢国夫人游春图”,传赵佶摹张萱本,辽宁省博物馆藏

图11:“都督夫人礼佛图”,莫高窟第130窟甬道南壁,盛唐(段文杰临摹)

图12:“索义辨家族供养人像”,莫高窟第12窟前室西壁,晚唐

横长画卷中的山水多采用平远式山水作为背景,与唐代中期以前墓葬中流行的所谓“主峰式”和“峡谷式”构图不同,⑰“张议潮夫妇出行图”无疑为平远小景。类似以平远山水图作为背景的山水画在敦煌唐代壁画中较为常见,而在出行图中以山水为背景的例子还见于章怀太子、懿德太子和节愍太子等墓墓道东西两壁的仪卫图中(图9)。章怀太子墓墓道西壁“马球图”为斜坡三角形画面,其中的山石背景,山坡错落,树石相间,类似丘陵地形,由于长度大于高度,亦类似长卷构图。懿德太子墓墓道东壁阙门“仪仗图”上方的山水背景面积很大,山水元素多样,山峰、峡谷、小丘、缓坡、沟坎、岩洞、树木和溪流均有,各种元素较为合理地结合在一起,形成山峦连绵稠密、变化有序的长卷式画面。

“张议潮夫妇出行图”中的山水画法又与懿德太子墓、章怀太子墓中的山水画法不同,没有墨线勾勒,而是以纯然的水墨淡彩画法表现。开元二十五年(737年)贞顺皇后墓墓室西壁中央的六屏山水画中未来得及敷色的第三、四、五、六屏山水画,在客观上可以看作是目前“已知中国最早有纪年的纯然的水墨山水画。但是,当时画工主观上却认为这是未完成的画作,是一个意外的存在,并不足以说明开元二十五年就已经流行纯然的水墨山水画了。”⑱而到了晚唐时期,纯然的水墨画法已经成熟并有流行之势。张彦远 《历代名画记》 卷二《论画体工用拓写》:“夫阴阳陶蒸,万象错布。玄化亡言,神工独运。草木敷荣,不待丹碌之采;云雪飘飏,不待铅粉而白;山不待空清而翠;凤不待五色而綷。是故运墨而五色具,谓之得意。意在五色,则物象乖矣。夫画物特忌形貌采章,历历具足,甚谨甚细,而外露巧密。”⑲道出了水墨淡彩画法的特点,因而“张议潮出行图”中山水背景的表现手法已经是当时比较流行的山水画法了,画家选取这样的山水作为背景也是比较自然的。

图13:“职贡图” ,传北宋摹唐代阎立本图,台北故宫博物院藏

2、绘画母题分析

再对“张议潮夫妇出行图”中的车马、人物等绘画母题进行细节分析。

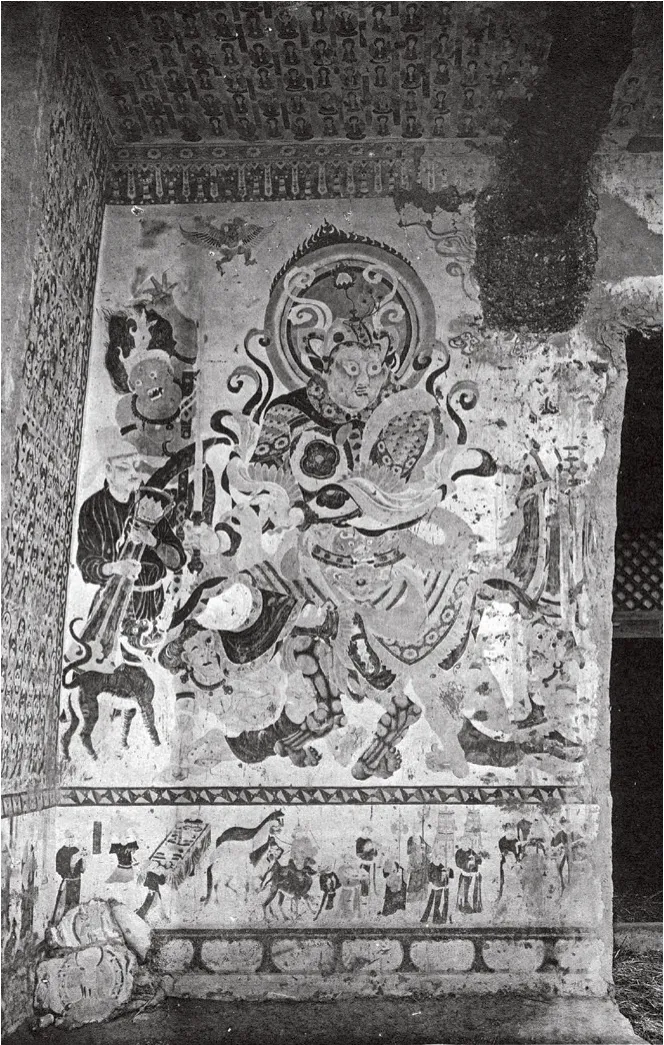

“张议潮出行图”中张议潮本人的形象比其他人都要高大,这也符合敦煌壁画供养人中地位较高者形象更高大的传统,尤其是晚唐时期表现的更为显著。此幅图中张议潮骑着白色的马,与其他骑行者的马匹颜色明显不同,张议潮的坐姿与马匹前脚上抬的姿态与莫高窟第296窟北壁下部“须闍提故事”中间的部分—邻国出兵场景中的骑马人物如出一辙,而且两幅图中这组画面的场景与构图也非常相似,同样的构图还见于莫高窟第61窟西壁下部的屏风画中。

出行图中人物众多的骑行队伍和车马、狩猎场景构成了画面非常重要的细节。张议潮身后和宋国夫人身后排列整齐的方形队列中,马匹与骑马者队伍排列方式亦可与第296窟北壁须闍提故事画中的邻国王者出兵的画面相对比,也可与第61窟西壁下方第二块屏风画中的骑马者队列相对比,可以看到其构图的相似性。

“宋国夫人出行图”中骑马的宋国夫人形体高大,仪态端庄,头上装饰着 “一品九树”的花钗。队伍前面有百戏歌舞和行李车马,身后有侍婢护卫,其奢华气派与行进队列可与传赵佶摹张萱的 “虢国夫人游春图”(图10)相比。若将“宋国夫人出行图”看作是一幅游春图也毫不为过。敦煌壁画中的女性出行队伍最典型的例子莫过于绘于130窟甬道南壁的 “都督夫人礼佛图”了(图11)。图中都督夫人王氏带领一众女眷迤逦前行,走在队伍最前方的都督夫人形体高大,衣着装饰华丽,背后绿树掩映、花团锦簇,画面描绘的是都督夫人礼佛的场景,同时也是一幅仕女游春的画面。

“张议潮出行图”中全部为男性形象,而“宋国夫人出行图”中既有男性骑马者、牵马者、抬轿者、百戏等,又有侍女紧跟在马车前后,还有头戴幞头,身着靴穿男装的女性骑马者,与唐代女性流行男装的风尚一致。宋国夫人所骑的白马与张议潮所骑白马一模一样,从一个侧面说明两幅出行图可能出自同一画师。

图中的三组车马队伍成为该图中占比最大的部分。其中第三组四辆马车的画法最早可以在隋代第303窟东壁门北、隋代第62窟东壁看到相似的画法,只不过这些洞窟中画的是牛车;在莫高窟初唐第329窟主室窟门南侧下部、第331窟主室东壁窟门北侧的牛车图中的车辆画法也与第156窟出行图中的马车一模一样,在晚唐第85窟、98窟壁画中也可见到相似类型,可见这类马车装置从隋代、初唐到晚唐、五代都是壁画中车马形象的常用范式。第二组为两乘八抬式轿辇,这种八抬式肩辇在第85窟壁画中也可见到几乎一致的图像。车马队伍是宋国夫人出行图的重点,要绘制这么多的车马图,最考验画师的画技,既要显示出队伍的严整规范,又不能让画面重复单一,所以画师画出了几种不同类型样式的车马形象,仔细观察却也不难看出画面的重复性:第二组的两辆八抬轿辇虽然辇的形状颜色有所区分,但是两组抬轿人物的布局却如复制一般,后面四组车马的御马人和车后的侍女形象也是同样。

“宋国夫人出行图”起始部分的勾栏百戏—顶杆表演的场景是莫高窟晚唐五代壁画中的常见类型,在莫高窟第85窟窟顶东坡以青布帷幔围成勾栏,栏内三名橦末伎正在表演顶杆;莫高窟第61窟南壁也绘有青布条幔围成的勾栏内正在表演乐器百戏。从时代上来看,第156窟早于第85窟和61窟,因此此勾栏百戏的表演画面或许是首次在此洞窟中出现。

三、一种特殊的供养人图像

通过对第156窟 “张议潮夫妇出行图”画面细节和图式结构的分析对比,会发现虽然这幅出行图为首创,但在细节和构图方面吸收了莫高窟原有绘画元素,同时也受到唐长安地区社会风尚和出行图绘画程式的影响。而整幅图又不仅仅是将旧有图像库中的图像元素进行简单的排列组合,而是一幅全新的创作。图中人物、车、马、山水等母题均可以在同时期或更早时期的敦煌壁画中找到相同或相似的造型,说明此类母题的画法在当时较为流行,画家在进行新的图像创作时会自然而然地选用这些图像材料。

从图像使用的范围来看,出行图供养像仅在归义军时期的洞窟中绘制,归义军之前和之后的洞窟中均未发现这种类型的图像。除莫高窟第156窟外,在第94窟、100窟、榆林窟第12窟等窟中都有类似出行图。这些洞窟也都可视为其家族的礼佛堂,具有纪念碑意义。

在莫高窟第12窟前室还有一幅以出行图为构图方式的供养人队列。此窟前室西壁门南北东西下部绘一幅供养人列队礼佛场景,窟主为索义辨(图12)。整个队伍分为先导和供养人两大部分,供养队列呈行走状,队伍以前室西壁门南为起点,按照长幼、男女顺序排成一排,窟主索义辨就在队列中,但并未突出其核心地位。范泉、孔令梅、李金娟均对此洞窟前室的供养人有过专门研究。⑳孔令梅认为反映的是“无遮法会”,李金娟研究认为是举行“盂兰盆会”的场景。举行何种法会不是本文讨论的重点,本文关注的是这种以出行队伍来表现供养人礼佛场景的图式有别于以往单个供养人排列的方式,是一种特殊形式的供养人画像。出行仪仗队列乃是具有一定身份等级的官员才可拥有的礼仪,其他人是不可僭越的。实际的礼制规定如此,图像的选用也须遵守这一规定。因此,这种出行供养人队列形式只在归义军节度使等地方高级官员的家族窟中采用,其它洞窟中均未见到。莫高窟第12窟“索义辨家族供养人像”无疑是对“张议潮出行图”图式的借鉴,用以彰显索氏家族在佛教界的地位和影响力。队列中并没有乐队等仪仗,所以不属于僭越行为。

从出行图所在的位置及表现形式来看,洞窟功德主节度使本人及其子弟、衙官、仪卫等众多人物以仪仗队列的形式代替以往家族窟中单个排列的家族供养人形象,有其独特的形式意义和内涵。与晚唐之前各时期敦煌石窟供养人像进行比较后,我们会发现早期供养人像千人一面,画像本身几乎反映不出任何供养者本人的身份和个性特点,识别这些供养人的身份只能通过榜题文字。中唐以后尤其是从归义军时期开始,洞窟壁画中的供养人形象开始变得高大,有的如真人一般,穿着能够代表身份和民族特征的服饰,按照身份等级和在家族中的地位依次排列。而自晚唐第156窟开始,供养人画像出现了一次较大变革,不再是单个人物横向呆板的排列,而是将人物置于特定的场景中,这个场景代表了功德主本人或其家族某一个辉煌的瞬间:156窟“张议潮夫妇出行图”将张议潮本人形象置于最能代表其丰功伟绩的旌节仪式的队伍中,其个人事迹和家族荣耀都可以通过规模庞大的出行图展现出来;莫高窟第12窟“索义辨礼佛图”以出行队列的形式将举行佛教法会的场景绘于洞窟壁画中,彰显了其家族在佛教界的地位。也就是说,这一时期,在供养人的描绘方面,不再局限于以往单调的单个供养像形式,而是为人物设定了特定的“故事场景”,让人物在洞窟中有了生命力,这种生命力较之以往单个供养像而言更加鲜活也更加具有真实性。相应地,他们在洞窟中,在历史长河中的意义也更加不同。与洞窟内其他佛教题材“庄严”的佛国人物和场景不同,出行图完全是一个世俗化现实场景的再现,画家描绘了每一个人物丰富的动作、表情,仔细刻画了奔跑或站立的马匹、衣着配饰和手中所持的各类物件等,甚至近处和远处的山水,都无不在向我们展示这个场面的真实性,任何进入洞窟中的观者也都会从中感受到这种真实。这种将人物描绘置于真实情景当中的做法早在初唐阎立本创作的“职贡图”中就已经有所体现(图13)。比起萧逸“职贡图”中以描绘独立人物横向排列并旁列榜题的方式,阎立本“职贡图”以一字形横列法描绘了一行二十七人的队伍,每个人肩扛手抬各种物品,从衣着可以看出图中人物等级分明,人物面部表情严肃、身态灵动,有的顾首交谈,有的抬臂指向,人物体态显示出一种遮掩不住的喜悦。

出行图这一供养人新形式虽然在形式上比以往横向单个排列的供养人像更加丰富和生动,也更有故事性,但是它并不代表这种图像类型的“进化”,而是新时代新历史背景下,功德主对供养人像的功能所赋予的新的历史含义。出行图这一新形式的供养人像的出现与统治者的个人野心和政治目的直接相关。我们结合莫高窟洞窟制作的过程以及当时流行的社会风尚来分析和还原这幅出行图的绘制过程:窟主一般会对即将修建的洞窟形制及内容有所要求,而真正参与洞窟开凿和壁画绘制的是各类工匠和画师。工匠团队需要遵从出资人的意愿,实现出资人对洞窟的愿景,但他们也会在制作的过程中不自觉地加入自己的风格和创造。张议潮出行图是一幅新创作的绘画,张议潮也许曾经对画师授意其想要绘制出行图的意愿,而画什么、如何画则完全体现的是画师的灵感和创作了。通过对这幅出行图画面细节和图式的分析,我们可以看到,作为画家,要创作一幅新的图像,需要借鉴原有的一些艺术元素,如队列、马车及随从、乐舞、狩猎等场面,均取材自敦煌壁画以往的图像库,出行队列的排布方式在遵循规章制度的同时从图式上仿照了中原地区流行的仪仗图,这些物质元素和图式结构经过画家本人的酝酿构思,结合张议潮接受旌节仪式的真实场景,最终形成了一幅崭新的画面结构。

张议潮出行图反映了张议潮本人最具历史纪念意义的一个时刻,为了将这一时刻永久留存下来,功德主与画师共同努力诞生了一幅新图像,让我们看到,作为归义军统治者,也作为洞窟功德主,他们比以往更加想要利用石窟永久留存自己的英雄事迹,也更加想要让后人相信他的历史功绩和地位,因而选用了更具有说服力的带有故事性和场景再现的方式来讲述自己的故事。

绘于石窟壁画中的出行图队伍同时也是两列礼佛供养队伍。在洞窟这一内部空间中,他们以礼佛者的身份出现,是佛教的虔诚信仰者,而对于前来观看洞窟的节度使家族成员及其后来的参观者而言,参观洞窟、礼拜佛陀的同时其实也参拜了他们的祖先和家族的丰功伟绩。如果说莫高窟是一座千年的佛教纪念碑的话,那么这些家族窟也随着莫高窟的存在而成为了他们家族的纪念碑。同时我们还可以进一步观察到,中唐以后洞窟壁画中对单个人物形象或者家族人物的强化表现,都表明绘画者对“人”的兴趣逐渐增强,如第98窟于阗国王及其眷属、130窟甬道南壁乐廷瓌夫妇礼佛图、61窟主室南北两壁供养人像等,这种创作兴趣的转移还表现在对附属于经变内容的“世俗”生活场景的描绘,反映并歌颂现实生活远远超过了以往对神的世界兴趣。

注释:

①贺世哲:《从供养人题记看莫高窟部分洞窟的营建年代》,敦煌研究院《敦煌莫高窟供养人题记》,北京:文物出版社,1986年,第209页。

②贺世哲:《从供养人题记看莫高窟部分洞窟的营建年代》,第209页;暨远志:《张议潮出行图研究—兼论唐代节度使旌节制度》,《敦煌研究》,1991年第3期,第28-40页;马德:《敦煌莫高窟史研究》,兰州:甘肃教育出版社,1996年,第100-101页;荣新江:《归义军史研究—唐宋时代敦煌历史考索》,上海:上海古籍出版社,1996年,第5、6、152页。

③陈明:《关于莫高窟第156 窟的几个问题》,《敦煌学辑刊》,2006年第3期,第90-96 页。

④李国、沙武田:《莫高窟第156窟营建史再探》,《敦煌研究》,2017年第5期,第49-56页。

⑤段文杰:《敦煌石窟艺术论集》,兰州:甘肃人民出版社,1988年,第250-317页。

⑥暨远志:《张议潮出行图研究—兼论唐代节度使旌节制度》,《敦煌研究》,1991年第3期;《张议潮出行图研究( 续)—论沙州归义军的长行官健制和蕃汉兵制》,《敦煌研究》,1992年第4期;《论唐代打马球—张议潮出行图研究之三》,《敦煌研究》,1993年第2期。

⑦卢秀文:《敦煌民俗乐舞服饰图像研究—<宋国夫人出行图>女子乐舞服饰》,《敦煌学辑刊》,2014年第1期。

⑧(美)欧文·潘诺夫斯基著、戚印平、范景中译:《图像学研究 文艺复兴时期艺术的人文主题》,生活·读书·新知三联书店,2011年,第13页。

⑨暨远志:《张议潮出行图研究—兼论唐代节度使旌节制度》,第28-40页。

⑩郑岩:《唐韩休墓壁画山水图刍议》,《故宫博物院院刊》,2015年第5期,第90页。

⑪刘达:《汉代车马出行图的构图与造型研究—以和林格尔壁画墓车马出行图为例》,中央民族大学,2016年5月。

⑫山西省考古研究所、太原市文物考古研究所:《太原北齐徐显秀墓发掘简报》,《文物》,2003年第3期,第4-40页。

⑬山西省考古研究所、太原市文物管理委员会:《太原市北齐娄睿墓发掘简报》,《文物》,1983年第10期,第1-23页。

⑭陕西省博物馆、乾县文教局唐墓发掘组:《唐懿德太子墓发掘简报》,《文物》,1972年第7期,第26-31页。

⑮山西省博物馆、乾县文教局唐墓发掘组:《唐章怀太子墓发掘简报》,《文物》,1972年第7期,第13-25页。

⑯[宋]欧阳修、宋祁、范镇、吕夏卿等:《新唐书》卷二十三上《仪卫志上》,北京:中华书局,1975年,第493-494页。

⑰李星明:《唐代山水画的形状—基于山水画诗和墓葬出土山水图像的新观察》,巫鸿、朱青生、郑岩主编:《古代墓葬美术研究》第四辑,湖南美术出版社,2017年6月,第194-196页。作者将唐代墓葬出土山水画的构图技法大致分为“主峰式”“峡谷式”和“平远式”三种,本文认为张议潮夫妇出行图中的山水图为平远式山水背景。

⑱李星明:《唐代山水画的形状—基于山水画诗和墓葬出土山水图像的新观察》,第201-202页。

⑲[唐]张彦远著,俞剑华注释:《历代名画记》,上海:上海人民美术出版社,1964年,第37页。

⑳范泉:《莫高窟第12窟供养人题记、图像新探》,《敦煌研究》,2007年第4期,第86-90页;孔令梅:《关于莫高窟第12窟前室供养人的再思考》,《敦煌学·丝绸之路考古研究》,兰州:甘肃教育出版社,2016年,第350-364页;李金娟:《莫高窟第12窟“索义辨出行图”研究》,《敦煌学辑刊》,2016年第3期,第113-122页。