大理国密教佛王信仰与禅宗传持的密化

——关于《梵像卷》“南无释迦佛会”祖师图序意蕴的再议

黄 璜

引言

宋时大理国张胜温《梵像卷》绘于盛德五年(1180)左右,现藏于台北故宫博物院。该卷绘有众多佛、菩萨、金刚(明王)等像,以及连续绘有大篇幅的佛会图等,是研究大理国宗教文化及其艺术的重要图像资料。本文所涉为“南无释迦佛会”图①中的“十六祖师”图序。

在此前学界对“南无释迦佛会”图的研究中,以台湾李玉珉先生的《梵像卷释迦佛会、罗汉及祖师像之研究》②最为深入、最具代表性。李氏将错简的十六罗汉图序重新排序,使其恢复原貌,并根据相关经典,指出十六罗汉是佛涅槃后佛法的护持者,故出现在佛会图中。同时又从图像学和文献学的角度对祖师图序做了深入的研究,并考证出从第51~55页所绘的“张惟忠”“贤者买□嵯”(即李成眉)“纯陀大师”“法光和尚”及“摩诃罗嵯”(隆舜)等五人即是云南禅宗五祖。同时,指出祖师图序中以西天二祖—中土七祖—云南五祖的连续相接的方式,构成了一组“传法定祖图”,以此表明云南禅宗法源的正统性。但文中也认为隆舜之后所接的密僧赞陀崛多和沙门□□与禅宗系统无关,这样安排只是因画面对称的需要,形成“十六”祖师对应“十六”罗汉的画面格局。随着近年来新材料的发现、整理和公布,我们对该佛会中“祖师图序”的意蕴又有了新的理解。而在重新审视“祖师图序”意蕴之前,又有必要先阐明图序中最关键的一个人物—云南禅宗第五祖隆舜的佛教信仰形态。

一、“南无释迦佛会”中的隆舜:显密信仰的圆融

1、隆舜(“摩诃罗嵯”)的禅宗信仰:在佛会图中的两次出现

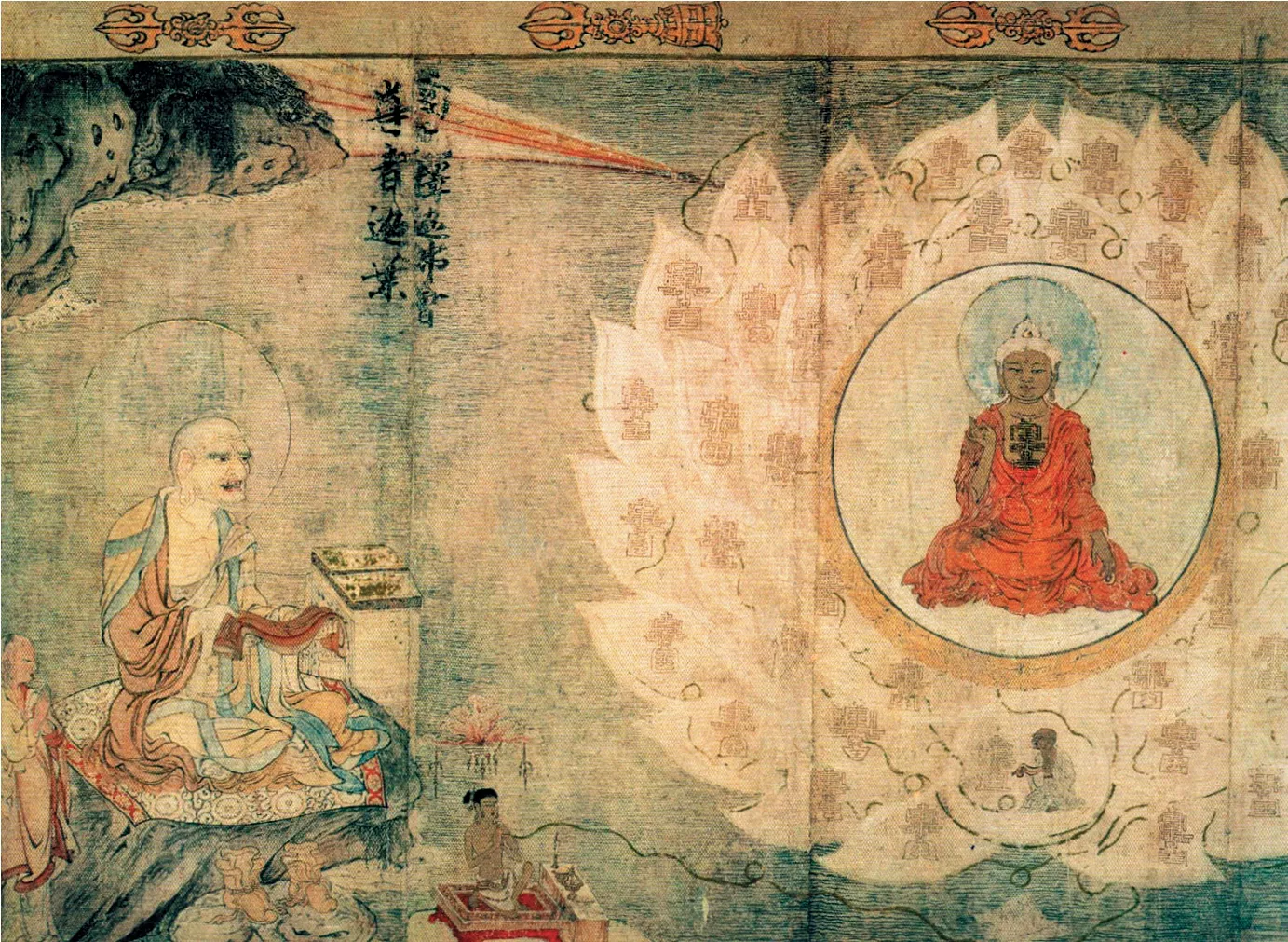

“摩诃罗嵯”即南诏第十二代国主隆舜,其形象在“南无释迦佛会”中出现过两次:第一次是佛会右下角供养人的形象(图1),其胡跪于案前,双手合十,胸口一缕金丝穿过掌心,与释迦佛所坐大莲花的花瓣相绕,以此表示释迦付法传衣图实则是隆舜心中之想,其与佛祖心心相印;再一次则出现在该佛会之右侧祖师图序中,接第54页法光和尚而绘,题榜上墨书“摩诃罗嵯”(图2)。此二处隆舜皆垂髻插簪,双耳饰环,且上身袒露,下着短裙,并都以右膝跪地,双手合十的形象出现。而祖师图序中隆舜身后还绘有二侍从,一人持仪仗,一人持净瓶和拂尘。法光和尚为云南禅宗第四祖,隆舜和法光和尚相向而绘。法光和尚盘坐于禅师椅上,右手作说法印,而隆舜的形象则表示他正神情专注地虔心听法—其意是在表现法光和尚付法于隆舜。那么隆舜自然就是受法光和尚付嘱,成为云南禅宗的祖师③。祖师图像显示,至少南诏晚期,禅宗也传入大理地区,并被王室接纳。同时也显示出隆舜的佛教信仰也包含禅宗在内。

图1:佛会右下角供养人“摩诃罗嵯”,台北故宫博物院藏

2、隆舜“无二平等”的密教观音佛王信仰

(1)隆舜的观音佛王信仰:“灌顶升位”后的“摩诃罗嵯”

“南无释迦佛会”图向我们透露出隆舜的禅宗信仰。但我们所习知的是,隆舜钦奉密教,尤其是密教观音信仰。其中最显著的是他崇奉“阿嵯耶”观音④,亦自称“摩诃罗嵯耶”。所谓“嵯耶”即“阿嵯耶”观音之简称,隆舜于公元889年亦将自己的年号改成了嵯耶,即取其“阿嵯耶”观音之名号作为年号。而这里的“摩诃罗嵯耶”就是“摩诃罗嵯”和“嵯耶”,它们都是指隆舜⑤。换言之,隆舜既可以是 “摩诃罗嵯”,又可以是“嵯耶”。那么,何为“摩诃罗嵯”?

“摩诃罗嵯”源自梵音mahārāja,即“大王”之意。贵霜王在使用佛教转轮王之时,也使用印度“大王”的称号,作为说明自己为转轮王的一种称号⑥。《南诏图传》中,隆舜旁亦书有“摩诃罗嵯土轮王担畀谦贱四方请为一家”的题榜。很显然,“摩诃罗嵯”即是指自己就是转轮王中的“土轮王”。因此,可以看出隆舜自号“摩诃罗嵯耶”时,既在宣布他是转轮王中的土轮王,又在宣布他是阿嵯耶观音,这即是南诏晚期确立的密教观音佛王信仰⑦。这种信仰即是说隆舜在以转轮王“摩诃罗嵯”之名治国时,也以观音的面貌面世,也就是说以观音佛王信仰治世。这种同时以转轮王之名及观音面貌统治世间的帝王,就是观音佛王治世的特征⑧。换言之,在观音佛王信仰下,转轮王、观音和王者(隆舜)已被认为是相互合体的了。

那么,转轮王与王者之间如何圆融转换?《四十华严》中强调须“灌顶升位”而“作转轮王”⑨。 “灌顶”是王者升“转轮王”位或“佛王”位的一个重要且必不可少的密教仪轨。《宋高僧传》中也有唐不空“续诏入内立坛,为帝灌顶”⑩,以及为唐肃宗“七宝灌顶”,将其登上“转轮王”位的记载⑪。正因为通过“灌顶”登上“转轮王”位的传统历来已久,因此在《南诏图卷·文字卷》中才提到:“至嵯耶九年丁巳岁,圣驾淋盆。”⑫“淋盆”即灌顶, “南无释迦佛会”中在隆舜身后绘侍从持仪仗、拂尘、净瓶的图像,表现的正是为王者“灌顶”的仪式。

图2:祖师图序中的“摩诃罗嵯”,台北故宫博物院藏

大理国写经《金刚大灌顶道场所用支给次第》⑬中又云:

据敕正月八日早朝于含清殿开结大灌顶道场一期,支给所用料度具前如后。

庞爽下一内道场中用灌顶佛一帧,如无者,海会佛亦得。金刚藏菩萨一帧、不空王观音一帧、法观音□莲花部观音一帧,羂索观音亦得、一百八海会□□一部。五佛、四诵请、八供养、安坛文一部、别□光帝天神并侍从等一帧、甲胄金刚八躯、甲胄神王八躯、四天王幡四口、神王幡二十四口……萨埵院内要金刚萨埵一帧、火天神一帧、十方神一部、五佛地贴一部、四佛母地贴一部……⑭

可见在为皇帝灌顶的仪式中,需要礼请如此众多的神祈云集道场。这里值得注意的是,《次第》中说灌顶道场中不仅需要请金刚藏菩萨、不空王观音、法观音□莲花部观音(或羂索观音),以及五佛、四诵请、八供养、帝天及侍从、金刚、神王、天王、金刚萨埵、火天神、十方神等神祈,同时也直接指明还需“一百八海会□□一部”,并且说“灌顶佛”可以用“海会佛”置换。因此,开结的这个灌顶道场其实就是一个“佛海会”道场,这个灌顶道场仪也可以视为海会道场仪。其主尊自然是“海会佛”。因此灌顶仪式是可以和海会道场相结合的。既然王者需要经过灌顶仪式才能成为转轮王,而灌顶仪式又可以在海会道场中进行,故而,在《梵像卷》“南无释迦佛会” 中就出现了示意为“摩诃罗嵯”隆舜“灌顶”的图像仪式。

《灌顶圣上每年正月十五早朝略灌顶次第卷十》中又云:“次更想水三度内本尊种随色入法身内,变凡身成圣身也……成遍照身也”⑮。这进一步说明,为皇帝灌顶的意义不仅是让其成为转轮王,同时也让其成为佛(大日遍照佛,即大日如来)。而南诏大理国时期出土的佛塔梵文砖上多有“释迦佛祖化观音,佛内之名如来佛。天下佛有迦蓝神,如来观音迦蓝咒”⑯的偈诵,这说明佛祖可以化成观音,也就是说当皇帝灌顶成为佛王时,也就意味着可以转化为观音。这就是上述“转轮王、观音和王者(隆舜)”被认为圆融一体的义理基础,也就是隆舜之所以自号“摩诃罗嵯耶”的原因。日人大村西崖《密教发达志》中阐述道:“惟金轮佛顶者,佛与国王之合成,出于会融王、佛二法之思想。”⑰所谓“金轮佛顶”,就是唐达磨栖那译 《大妙金刚佛顶经》中的金刚顶 “佛顶轮王”,这也反映出了“佛 (神)、我一体”、“佛(神)、我合体”的思想。

(2)这种信仰的本质是金刚乘瑜伽密教观想法门中的核心思想—“无二平等”

上述这种“佛我一体,无碍融通”的“佛王”思想实际上就是金刚乘瑜伽密教中“无二平等”的观想法门。这是南诏大理国王者佛王信仰的本质。

唐善无畏述,一行录著的《大日经疏第三·入曼荼罗具缘真言品第二》中云:“于平等心中修曼荼罗行”⑱;不空译《圣观自在菩萨心真言瑜伽观行仪轨》中云:“修瑜伽者自身与本尊观自在菩萨身等无差别,如彼镜像不一不异”⑲;《仁王护国般若波罗蜜多经陀罗尼念诵仪轨(出金刚瑜伽经)·第四释陀罗尼文字观行法》中亦云:“瑜伽者,能缘所缘,悉皆平等”⑳。后北宋施护译大瑜伽密典《佛说无二平等最上瑜伽大教王经第一》云:“谛想自影像,等诸佛无异”㉑“从是光明中出生诸仪轨,然想佛影像及诸贤圣相,彼即成观想”㉒。这些经文即阐述了瑜伽密教中佛身与自身“无二平等”的观想修习法门,其二相同一相,自证菩提,即身成佛。

大理国写经 《通用启请仪轨》 中亦云:“瑜伽行者持此真言,自作此想:我心中有一切智,洞达无碍。复次若行者贫乏,不办图画本尊形象,但随取一佛像或菩萨像,对佛塔前,系心而住,想念佛像,心不散乱而常寂然,即贤圣无异。若得系心鼻端,为最上品,便同诸圣入定无异”㉓,又云:“能入正定及自身心同观世音菩萨”㉔等,可见其思想从中原传入云南一脉相承。《南诏图传》 颂辞中载:“至武宣帝摩诃罗嵯,崇像教真宗,自获观音之真形……”㉕这里即是说隆舜已有与(阿嵯耶)观音同体的体验㉖,他所进行的即是瑜伽密教中“本尊”与“自我”(“瑜伽行者”)“无二平等、圆融一体”的观想修习法门。

3、“南无释迦佛会”和“佛王信仰”的新视角:禅、密的契合

上文之所以费墨于隆舜的“观音佛王信仰”,实际上是为了回到“南无释迦佛会”和佛会中隆舜的关系上来。

首先,隆舜通过佛会,也就是海会道场中的灌顶仪式表现出以密教观音佛王信仰治世的思想。这种思想下的转轮王、观音和王者被认为是相互合体的,这种“佛我一体”的思想实质就是金刚乘瑜伽密教中的重要的观想法门。

其次,隆舜两次出现在禅宗的传承谱系中。第一次以一缕金丝将隆舜和释迦付法传衣图相连,表示其心中所想,即为佛祖心传妙法。虽然这表现的是禅宗传法,但这不正与瑜伽密教行修以及密教观音佛王信仰中自我和本尊“无二平等、圆融合一”的观想法门殊途同归吗?实际上二者都是以“‘佛’‘我’圆融一体”的法门作为思想基础。这就是在禅宗传法图中又出现具有密教观音佛王“灌顶”图像仪式的契合点。而第二次隆舜则被作为云南禅宗第五祖,其后紧接的是南诏历史上所谓的“国师”—密僧赞陀崛多。可见隆舜前启禅宗祖师,后承密宗上师—他既接受禅宗传法,又以密教观音佛王信仰治世,自号“摩诃罗嵯耶”。这昭示了他圆融无碍,显密兼修的佛教信仰。

当然,《梵像卷》绘于大理国时期,而图像中所绘的是南诏晚期隆舜的形象。但大理国与南诏佛教文化一脉相承,同为以佛教治国的政权,前者对后者极具认同感。《梵像卷》中的“梵僧观世音”“建国观世音”“真身观世音”(阿嵯耶观音)等图像的蓝本都出自南诏。而且,据李霖灿先生研究,隆舜“摩诃罗嵯”的封号至少从隆舜起直到大理国末帝段兴智止,都是一直存在的㉗。此外,佛王治世的思想在大理国时期依旧盛行,《梵像卷》中多处绘有“转轮王七宝”,第115页还绘有“大圣三界转轮王众”。因此,虽然“南无释迦佛会”图中描绘的是南诏晚期隆舜的形象,反映的是隆舜的佛教信仰,但也同样可以映射出大理国时期的佛教信仰形态—显密圆融。

二、圆融的背后进一步反映的是禅宗传法的密化

1、隆舜是祖师图序中衔接显密祖师的过渡式人物,反映出禅宗密化的思潮

因大理国时有道悟、玄凝、皎渊等禅师的活动,所以较南诏时禅宗有了更多的发展。因此,在《梵像卷》中出现祖师图序并不为奇。而且,在强调所承法源正统性的时候,将中土七祖置于西天初祖、二祖和云南五祖之间,让西天法源通过中土再衔接至云南,从而形成了一脉相承的图序格局。

但更值得考量的是将禅宗谱系与密宗僧侣衔接的图像安排。上文指出隆舜皇帝既心受禅法,又秉承密教的观音佛王信仰,将瑜伽修法中“‘佛’‘我’无二平等”的观想法门也圆融于禅宗的供法中,这样的图像安排显示了他显密兼具、圆融无碍的信仰方式。这就使隆舜成为图序中的一个重要的过渡式人物—通过显密信仰圆融的人物(隆舜),将禅宗谱系和密宗僧侣相衔接。我们认为这一图像安排与晚唐五代时汉地佛教经忏信仰中禅宗密化的思潮相关,表现出了禅密合流的信仰变化。也就是说,隆舜之后所接密宗僧侣的图序实际上有其内在的意蕴,并非只是为了凑满 “十六位”僧侣与 “十六罗汉”对应。

2、晚唐五代水陆忏仪《金刚峻经四十二种坛法仪则》中禅密合流的传法谱系为祖师图序中禅宗传持密化的意蕴找到依据。

我们在一本由晚唐或五代时由中国僧人假借不空之名所撰的忏仪《金刚峻经四十二种坛法仪则》㉘中找到禅宗传持密化的依据。其卷四载:

大迦叶临般涅盘,付正法眼已,法付嘱第二代付法藏人圣者阿难。

阿难化缘将毕,临般涅盘,付正法眼已,法付嘱第四代商那和修。

商那和修从阿难承受付嘱,登大毗卢金刚界,得证无上菩提。商那和修化缘将毕,临般涅盘,付正法眼已,法付嘱第二代付法藏人圣者优婆鞠多。

……

菩提达摩圣者在八地菩萨位时,从天亲菩萨承受一代士教法,登大毗卢金刚界,承受付嘱,得证无上菩提。菩提达摩圣者化缘将毕,临般涅盘,付正法眼已,法付嘱第廿九代付法藏人圣者惠可禅师。俗姓姬,武平人也。

惠可禅师圣者在八地菩萨位时,从菩提达摩圣者承受一代士教法,登大毗卢金刚界,承受付嘱,得证无上菩提。惠可禅师圣者化缘将毕,临般涅盘,付正法眼已,法付嘱第卅代付法藏人圣者璨禅师。圣者不道名姓。

璨禅师圣者在八地菩萨位时,从惠可禅师承受一代士教法,登大毗卢金刚界,承受付嘱,得证无上菩提。璨禅师圣者化缘将毕,临般涅盘,付正法眼已,法付嘱第卅一代付法藏人圣者道信禅师。圣者俗姓司马,河内人也。

道信禅师圣者在八地菩萨位时,从璨禅师圣者承受一代士教法并袈裟,登大毗卢金刚界,承受付嘱,得证无上菩提。道信禅师圣者化缘将毕,临般涅盘,付正法眼已,法付嘱第卅二代付法藏人圣者弘忍禅师。圣者俗姓周氏,黄梅人也。

弘忍禅师圣者在八地菩萨位时,从道信禅师承受一代士教法并付袈裟,登大毗卢金刚界,承受付嘱,得证无上菩提。弘忍禅师圣者化缘将毕,临般涅盘,付正法眼已,法付嘱第三十三代付法藏人圣者韶州僧没惠能禅师。圣者俗姓卢氏,范阳人也。

惠能禅师圣者在八地菩萨位时,从弘忍禅师圣者承受一代士教法并传袈裟,登大毗卢金刚界,承受付嘱,得证无上菩提。惠能禅师圣者临般涅盘,付嘱后代修行菩萨密传佛心印,秘密宣传,不令虚妄,直须苦行,苦节修行,莫生懈怠放逸,堕落三涂。从上过去诸佛苦行修行,尽经三无数劫,六度万行,具修诸度,递代相承,密传心印,递相付嘱,令法久住。

世有三种沙门,如何是三种沙门?第一是持明大教,是说道沙门;第二是传持经论,是活道沙门;第三是不习经论,拨无因果,懈怠放逸,是坏道沙门。

告诸大众,后代修行菩萨,要修无上速证菩提,直须至心修持《最上大乘深妙秘密金刚界大三昧耶总持大教王成佛经》并四十二种坛法,昼夜六时,苦行修持,不令间断,直趣无上菩提。㉙

“南无释迦佛会”中先绘西天初祖、二祖,之后绘西天第廿八祖,也就是中土初祖达摩祖师。从达摩祖师到慧(惠)能的传承图序就是按照引文中的传承顺序而绘制的。只不过《梵像卷》中将神会绘于六祖慧能之后,视其为中土第七祖㉚。

虽然本段引文是在叙述从西天到中土的禅宗传承谱系,但是从西天初祖、二祖之后,所传承者均“登大毗卢金刚界,承受付嘱,得证无上菩提”,其中就蕴含着禅宗密化的思想。这一思想在文末表露无遗,引文中没有明确说慧能之后的传承,而是说“付嘱后代修行菩萨密传佛心印,秘密宣传”及“递代相承,密传心印”,这显然与密教传持相近。最后还强调“要修无上速证菩提”,只要直接修持此忏仪所述的《最上大乘深妙秘密金刚界大三昧耶总持大教王成佛经》和相关坛法即可。从经名我们便可知此经属瑜伽部密典,并且在末段之前的仪文中咸曰“得证‘无上菩提’”,而末段中却曰“要修 ‘无上速证菩提’”,多出“速证”二字,此即密宗强调的“三密加持”“即身成佛”的思想。所谓“昼夜六时,苦行修持,不令间断,直趣无上菩提”,与密教修持中认为的一旦修得“三密加持”,便可“即身成佛”类似。

此忏仪的编撰时代正处于中土由唐入宋之际,也是中国信仰性佛教,或叫忏仪佛教大规模发展的时期。滥觞于南北朝时的忏仪佛教,经过唐时的发展,至宋时到达一个高峰,并成为唐宋以降汉地佛教发展的一大主流。忏仪中禅宗传持的密化说明了忏仪佛教,或叫经忏信仰的圆融性。显密的充分交融,这不仅是教义上的方便,更是为方便世俗而进行的一种佛教形态的整合。对于这种圆融性,辽陈觉在为辽代成书的《显密圆通成佛心要集》所作的《集序》中直接称这种圆融性为“圆宗”。㉛而《显密圆通成佛心要集卷下》认为有“上上根”者,应要显密双修,不以普贤行愿及不修三密门,则不能成佛,其曰:

若双依显密二宗修者,上上根也。谓心造法界帝网等观,口诵准提六字等咒。此有二类:一久修者,显密齐运;二初习者,先作显教普贤观已,方乃三密加持。或先用三密竟然后作观。二类皆得。余虽下材心尚显密双修。故仁王般若陀罗尼释,并仁王仪轨皆云:若不修三密门,不依普贤行愿,得成佛者无有是处。又华严经字轮仪轨云:夫欲顿入一乘修习毘卢遮那法身观者,先应发起普贤行愿。复以三密加持身心,则能悟入文殊师利大智慧海。是知上根须要显密双修,中下之根随心所乐,或显或密科修一门皆得。㉜

同时认为密可显说,即“今密部一切神咒,当显教中所诠法也。实而论之具含能所诠。一切神咒说文,当显教中能诠言也”㉝。故此《显密圆通成佛心要集卷下》认为禅宗亦可密说:

今又说真言总含三藏,即知真言备含一切禅定之门。何以今时禅者不许持咒耶?答云准诸传记。竺天华夏,古来禅德众善奉行,何况神咒是无相定门诸佛心印耶!故白伞盖陀罗尼颂云:开无相门圆寂宗,字字观照金刚定。又云:瑜珈妙旨传心印,摩诃衍行总持门。如龙树菩萨准传灯录,是西天禅宗第十四祖。节略持明藏经,弘扬准提神咒。一行禅师是中夏圣人,赞述神变真言。智者禅师得宿命通,广示持咒轨仪。契符禅师,人问最上乘法,直教持诵密言。古来禅师岂不许持咒耶?又禅宗既说一切诸法皆是真如,持诵真言岂非是真如耶?今有或禅或讲,见弘密咒。㉞

《显密圆通成佛心要集卷下》对禅师持咒的论述与《金刚峻经四十二种坛法仪则卷四》最后强调的“密传佛心印,秘密宣传”的思想可以说是殊途同归。这说明晚唐五代至宋时期禅宗以此时中土佛教显密圆融思想为基础,确实出现过禅密合流的思潮。《显密圆通成佛心要集》作为辽宋之际阐述显密二教圆融思想的主要论著,出现在了《金刚峻经四十二种坛法仪则》之后,这说明禅宗密化的思想早于入宋,至少在晚唐五代就业已出现。而入宋以后又得到了充足的发展。在此之前,由于与显密兼容的忏仪相契合,因此禅密合流的思想早已被吸收到水陆仪轨中去了。

禅宗至少南诏晚期就已经进入云南,至大理国时期,禅宗又得以进一步发展。晚唐至宋之际禅宗传持的密化或禅密合流的信仰风向也浸淫到大理国。《梵像卷》祖师图序中形成的在云南禅宗四祖后承接本身具有密宗传持的第五祖隆舜以及密僧赞陀崛多和沙门□□的图序是最直接的例证。按照忏仪《金刚峻经四十二种坛法仪则》中的禅宗传承,第六祖慧能之后就付嘱后代传持要“密传佛心印”,但是《梵像卷》中还是在中土七祖之后安排了云南四祖,并没有直接接有密宗信仰的隆舜等祖师,这不过是在特意强调法源的正统性,表示与汉地一脉相承。和隆舜一样,云南四祖本身也是整个祖师图序中的过渡部分—图序通过云南四祖先将从西天流传到中土的禅法转入南诏,再而安排第五祖隆舜承接密僧,表现出禅宗传持密化的意蕴。赞陀崛多作为南诏所谓的国师,将其安排在云南禅宗第五祖隆舜之后,其寓意的就是《金刚峻经四十二种坛法仪则》之禅宗传承谱系中所强调的“密传心印”。最后的沙门□□虽然题榜已漫漶不清,但既然承接在此,则应该也是一位南诏大理国重要的高僧,至少属于“说道沙门”或“活道沙门”吧!

三、结语

《梵像卷》将南诏晚期具有密教观音佛王信仰的隆舜安排在禅宗祖师图序中,并将其绘成与释迦佛心心相印的供养人形象,这样的安排一定有其意蕴,而非随意绘制。

由于赞陀崛多在南诏晚期之劝丰佑时就已来到南诏,因此,隆舜之后接赞陀崛多并沙门□□的图序是在绘制大理国《梵像卷》时的“人为安排”。不过选择赞陀崛多承接在后并不难以理解:第一,南诏大理国宗教文化一脉相承。赞陀崛多作为南诏历史上众多外来密教僧侣中相对真实的一位,早在劝丰佑时就被尊崇为所谓的“国师”,在大理国时被安排在祖师图序中合情合理。可隆舜毕竟是王者,“国师”地位再尊崇又岂能僭越至王者之前?第二,最主要的原因是隆舜显密圆融的佛教信仰,使其成为图序中显密衔接时的一位重要的过渡式人物。

过去认为赞陀崛多和沙门□□与上述禅宗系统无关,这只是画面布局的安排㉟。这两位高僧虽与十四位禅宗祖师没有传法定祖的关系,但出现在这一人为安排的图序中则并非毫无关联。与十六罗汉形成对应是经营画面的表层需求,实际上更深层次的原因是为了表达大理国禅宗传持密化的意蕴㊱。晚唐五代时的忏仪—《金刚峻经四十二种坛法仪则》就给《梵像卷》中的祖师图序做出了最到位的注解。该忏仪说明禅密合流的思想,至少在五代时就已被吸收到水陆忏仪中,大理国时人为地将赞陀崛多绘入 《梵像卷》祖师图序中,即表达出了此时大理国禅密合流的信仰思潮。

大理国写经中亦不乏水陆忏仪,如《广施无遮道场仪》 《无遮灯食法会仪》等,有显有密,显密圆融。这些忏仪都是汉文写本,实际上“与宋代成书并流行于明代的佛教科仪相近”㊲。这些都说明,大理国时期的佛教信仰形态并没有孤绝于宋时汉地佛教经忏信仰或叫忏仪佛教大兴的潮流之外。《梵像卷》中的祖师图序反映出大理国的精神文化与中原汉地有着相同的脉动。

注释:

①“南无释迦佛会”图以作说法印的释迦牟尼佛为中心,左侧绘有十六罗汉像,右侧绘有西天二祖、中土七祖和云南五祖及赞陀崛多并沙门□□。释迦牟尼仰莲座顶端两侧绘出赤黄白紫色光,将左侧的第十六罗汉像和右侧的禅宗祖师图系连接在一起,构成了一个完整的佛会图。侯冲进一步认为《梵像卷》第7-57页(除了其中错简的第9-10页)都是佛会图的内容,其中除了主尊释迦佛、十六罗汉及禅宗祖师外,还包括了左执金刚、右执金刚、八大龙王、天王帝释、梵王帝释等。侯冲:《大理国对南诏国宗教的认同—石钟山石窟与〈南诏图传〉和张胜温绘〈梵像卷〉的比较研究》,载侯冲著:《云南与巴蜀佛教研究论稿》,北京:宗教文化出版社,2006年,第132页。因此,可以看出,“南无释迦佛会”本质上就是一个佛陀说法、神众云集的佛海会道场。

②李玉珉:《梵像卷释迦佛会、罗汉及祖师像之研究》,载《中华民国“建国”八十年艺术文物讨论会》,台北故宫博物院,1992年。

③李玉珉:《梵像卷释迦佛会、罗汉及祖师像之研究》,载《中华民国“建国”八十年艺术文物讨论会》,台北故宫博物院,1992年,第210页。

④《南诏图传》中就绘有隆舜面向阿嵯耶观音的合十立像,其后有二侍从,皆一手持拂尘,一手持净瓶,这与《梵像卷》“南无释迦佛会”右侧祖师图序中的隆舜画面类似。

⑤侯冲:《南诏观音佛王信仰的确立及其影响》,载侯冲著:《云南与巴蜀佛教研究论稿》,北京:宗教文化出版社,2006年,第28页。

⑥古正美著:《从天王传统到佛王传统—中国中世佛教治国意识形态研究》,台北:商周出版社,2003年,第444页。

⑦侯冲:《南诏观音佛王信仰的确立及其影响》,载侯冲著:《云南与巴蜀佛教研究论稿》,北京:宗教文化出版社,2006年,第29页。

⑧古正美著:《从天王传统到佛王传统—中国中世佛教治国意识形态研究》,台北:商周出版社,2003年,第441页。

⑨CBETA电子佛典2018,T10,No.293,p.794c07-p.794c08.后略“CBETA电子佛典2018”。

⑩T50,No.2061,p.712c12-p.712c13.

⑪T50,No.2061,p.713a01-p.713a03.

⑫“中国哲学书电子化计划”(https://ctext.org/zhs)检索。

⑬《金刚大灌顶道场仪》,现藏云南省图书馆。现存卷七、卷九至十一以及卷十三。署“大理摩伽国三藏赞那屈多译”,卷十三末有“大明建文三年(辛)巳岁三月十一日大理赵州五峰寺僧比丘释妙真为法界有情造,习密阿左梨不动金刚书文,回向无上菩提者”的题记。侯冲根据仪文内容和其中出现的“布燮”“坦绰”等南诏大理国特有的相当于唐时宰相的官名,指出现存该道场仪是明初抄本,其底本是编纂于大理国时期,并非梵文佛典的汉译本,“大理摩伽国三藏赞那屈多译”则是明人抄写时加上去的,该道场仪实则属于传抄的大理国写经。侯冲:《大理国写经研究》,载侯冲著:《“白密”何在—云南汉传佛教经典文献研究》,桂林:广西师范大学出版社,2017年,第157页。

⑭杨世钰、赵寅松、郭惠青等主编:《大理丛书·大藏经篇》卷三,北京:民族出版社,第686-687页。

⑮杨世钰、赵寅松、郭惠青等主编:《大理丛书·大藏经篇》卷三,北京:民族出版社,第606页。

⑯李东红著:《白族佛教密宗阿叱力派研究》,昆明:云南民族出版社,1999年,第74页。

⑰(日)大村西崖著:《密教发达志》,上册,台北:武陵出版有限公司,1993年,第295页。

⑱T39,No.1796,p.611a06.

⑲T20,No.1031,p.06b01-p.06b03.

⑳T19,No.994,p.518b05.

㉑T18,No.887,p.515c13.

㉒T18,No.887,p.516b22-p.516b24.

㉓根据云南省图书馆“古籍数字图书馆”高清电子图版录。该段直接出自唐般若译《诸佛境界摄真实经》,T18,No.868,p.282a02-p.282a07.

㉔根据云南省图书馆“古籍数字图书馆”高清电子图版录。

㉕“中国哲学书电子化计划”(https://ctext.org/zhs)检索。

㉖古正美著:《从天王传统到佛王传统—中国中世佛教治国意识形态研究》,台北:商周出版社,2003年,第446页。

㉗李霖灿:《南诏大理国新资料的综合研究》,中央研究院民族学研究所专刊之九,1967年,第56页。

㉘本忏仪全名为《金刚峻经金刚顶一切如来深妙秘密金刚界大三昧耶修行四十二种坛法经作用威仪法则 大毗卢遮那佛金刚心地法门密法戒坛法仪则》,未收录于历代藏经。现由侯冲整理,收录于方广锠主编:《藏外佛教文献》第二编,总第十一辑,北京:中国人民大学出版社,2008年。本忏仪原属水陆法会仪轨,前三卷叙述各种坛法仪则,第四卷叙述传法世系,可以看出本忏仪显密兼备,既有不空所传金刚部的密宗教法内容,又有僧侣自己对禅宗灯史的理解,是“研究禅宗密教化、华严宗密教化、密教中国化和早期佛教科仪的重要资料”。侯冲撰本忏仪之“题解”,载方广锠主编:《藏外佛教文献》第二编,总第十一辑,北京:中国人民大学出版社,2008年,第17、20页。

㉙方广锠主编:《藏外佛教文献》第二编,总第十一辑,北京:中国人民大学出版社,2008年,第105-114页。

㉚神会是禅宗菏泽派的创始人,他曾斥责神秀所倡之北宗渐顿,认为南宗顿教为禅宗正法,正式建立六祖慧能在中土禅学史上的地位。唐德宗时又敕命立神会为禅宗七祖,并御制七祖赞文。李玉珉:《梵像卷释迦佛会、罗汉及祖师像之研究》,载《中华民国“建国”八十年艺术文物讨论会》,台北故宫博物院,1992年,第206页。

㉛T46,No.1955,p.989b17-p.989b28.

㉜T46,No.1955,p.999a09-p.999a21.

㉝T46,No.1955,p.1003b22-p.1003b23.

㉞T46,No.1955,p.1002a16-p.1002a21.

㉟李玉珉:《梵像卷释迦佛会、罗汉及祖师像之研究》,载《中华民国“建国”八十年艺术文物讨论会》,台北故宫博物院,1992年,第211页。

㊱大理佛图塔出土了一部12世纪中叶的大理国写经《金刚般若波罗蜜经》。该经有卷首扉画,左书“施主杜踰城隆造”,右书“南无灭正报释迦牟尼佛”。扉画之后抄有曹洞宗真歇了禅师所述之经序,其末句曰:“时绍兴丁巳因遗讲师若讷,以广流通,真歇叟清了述”(据笔者2018年参观云南博物馆展览“妙香秘境—云南佛教艺术展”时拍摄的该经照片录)。“绍兴丁巳”,即公元1137年,时为大理国时期。根据《僰古通纪》载,南诏末时就有《金刚经》流入,其曰:“天启五年(844)甲子五月……就椒岭额开四季道场,高置一法座,讲《金刚》《般若经》,三公群臣皆在会听法。”尤中:《僰古通纪浅述校注》,昆明:云南人民出版社,1998年,第68页。作为重要的大乘经典,该经本有禅师之“经序”,说明该经本是由禅宗祖师所传,大理国可能是得到若纳传本后,又大加推广。但传入大理国后,该经本中又有多达十处插写大理国重要的密宗镇国护法神“大黑天神”的名号,这也反映出大理国彼时显密圆融,乃至禅密合流的信仰特质。

㊲侯冲:《中国有无“滇密”的探讨》,侯冲著:《云南与巴蜀佛教研究论稿》,北京:宗教文化出版社,2006年,第257页。