地方本科院校物流专业“1+3”人才培养模式探究

李平

摘 要:随着新经济的到来,在最近十余年间,教育部产生了一大批新建地方本科院校。对于新建地方本科院校的专业建设、人才培养模式,一直都是制约高校发展的瓶颈,更是专家们研究的热点问题。文章以地方本科院校宜宾学院为例,探索物流管理专业“1+3”人才培养模式,通过课程体系设置来支撑学生素质能力发展计划,从而达到地方院校“创新性应用型人才”的培养目标。文章的结论和观点,可以为新建本科院校尤其是地方二本院校提供一种探索人才培养的路径,也为其他高校的专业建设和人才培养提供参考。

关键词:培养目标;知识素质能力;课程体系;“1+3”人才培养模式

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2019)13-0152-03

Abstract: With the advent of the new economy, in the past ten years, the Ministry of Education has produced a large number of newly established local undergraduate colleges. The professional construction and talent training mode of newly-built local undergraduate colleges has always been a bottleneck restricting the development of colleges and universities, and it is also a hot issue for experts. Taking the YibinUniversity, a local undergraduate college,as an example, this paper explores the "1+3" talent training mode of logistics management, and supports the development of students' quality ability through the curriculum system setting, so as to achieve the cultivation of "innovative application talents" in local colleges. The conclusions and viewpoints of the article can provide a new way for the newly-built undergraduate colleges, especially the local two colleges, to explore the path of talent cultivation, and also provide reference for the professional construction and talent cultivation of other universities.

Keywords: training objectives; knowledge quality ability; curriculum system; "1+3" talent training mode

引言

高等院校的人才培养,小者关乎着学生未来的成长、成才、发展,大者关乎着学校的转型发展方向、中国高等教育未来的发展趋势、国家和民族的前途和命运。所以,高等院校制定定位准确的人才培养目标,契合地方经济发展的重大需求,才能够培养出“接地气”的优秀人才;否则“闭门造车”,培养出的人才不能为社会所实用,就只能“纸上谈兵”。目前,中国高等教育正处在关键的“转型期”、“阵痛期”,尤其是新建地方本科院校,更是在“夹缝”中生存,更应该冷静思考自己的未来,走出一条具有地方特色的本科院校路子。在教育部最近的新建地方本科院校中,诞生了一批具有地方特色的高等院校。比如:四川警察学院、中国计量大学、浙江海洋大学等特色鲜明的地方高等学校。

一、人才培养的文献梳理

关于大学人才培养模式研究的文献很多,比如杨红霞在国家教育体制改革试点调研报告中就谈到如何改革人才培养模式、提高人才培养质量[1]。常甜,马早明在《清华大学教育研究》中阐述了美国大学通识教育课程实践模式,强调通识课程实践的重要性[2]。高职教育人才培养模式的研究相对地方本科院校来说更容易,例如李桂霞、刘丽敏[3]和李贤政[4]分别研究了高职院校的人才培养方案。然而,地方本科院校的人才培养模式更具不确定性、复杂性,这是因为地方本科院校的人才培养模式一定要接“地气”,但又区别于高职院校的“技能型”培训,例如孙晓波在研究了应用型本科高校物流管理专业人才培养模式,文章对我国应用型本科高校本身和物流管理专业人才培养存在的问题进行了分析[5];又如骆达荣等人对地方高校转型期物流专业创新应用型人才培养进行了探讨[6]。本文就是针对地方本科院校,提出了具有地方特色的“1+3”人才培养模式。

二、培养目标、知识素质能力、课程体系三者的逻辑关系分析

大学的人才培养目标是一个学校发展的灵魂,也是高等院校的顶层设计。全校上下各部门要紧紧围绕人才培养目标来开展工作,各二级学院的专业人才培养目标是学校总人才培养目标的子目标。只有专业人才培养目标落地实施,才能最终达成学校总人才培养目标的实现。培养目标的制定,不能好高骛远,更不能追求高大上。只有因地制宜,制定符合学校实际发展需要的人才培养目标,最终才有可能达成,否则就是空中楼阁。

知识、素质、能力是大学生循序渐进的一个形成过程。知识是学生学习的主体,教学也就成为大学师生的主要任务,所花的时间最长、精力最多。通过知识的获取,目的是要形成一定的素质,包括職业素质、人文素质、道德素质。职业素质要通过专业知识学习获取,人文素质要通过通识课程相关知识的学习获取,道德素质要通过政治知识学习以及大学文化熏陶获取。知识形成素质,最终转化成能力。能力的培养不是一蹴而就,要通过知识积累,素质转化而形成,并因人而异。有的学生知识学得好,但也不一定会转化成能力,这就是所谓的“高分低能”。因此,培养学生能力,除了需要知识育人,还需要通过环境育人、社会育人等多种途径达成。

课程体系则是实现知识素质能力、人才培养目标的具体方案和计划,也可以叫做手段。良好的课程体系设置,有助于知识素质能力的培养,更有利于人才培养目标的落实。因此,课程体系的设置是大学的行动方案。高等院校的教学改革,表面上是改革教学教法、教育理念,实质上是改革课程体系的设置。

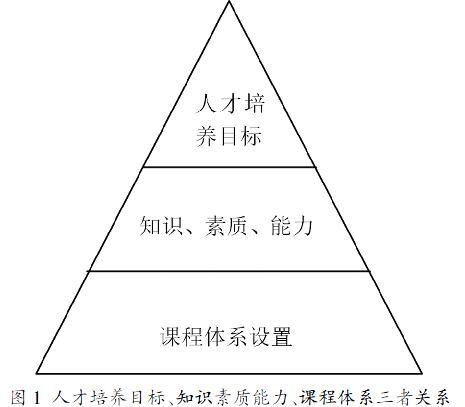

综上所述,课程体系设置是大学人才培养目标达成的基础,人才培养目标则是学校的顶层设计,是学校发展的引领方向。知识素质能力则是通向人才培养目标达成的“桥梁”,没有这座“桥梁”,人才培养目标就不会实现。三者的逻辑关系如图1所示:

三、实证分析——以宜宾学院物流专业为例

(一)人才培养目标

宜宾学院物流专业人才培养目标:本专业面向第三产业发展方向,立足四川自贸区和长江上游航运中心等地方经济的建设需要,培养德、智、体、美全面发展,具有良好的创新精神和创业意识,掌握经济学和管理学基本知识,掌握物流管理的基本理论与方法,具备从事物流管理、物流业务操作及物流系统优化的能力,着重培养口岸与航运物流方向理论与实务的创新性应用型人才。本专业毕业生能够适应港口、自贸区、物流园区、外贸公司、第三方物流公司及企业物流等行业,从事运输、配送、储存、加工、装卸、客户服务、信息服务、订单处理、流程计划、国际货运代理等方面的岗位工作。

以上专业人才培养目标是学校总目标下的子目标。该学校的总目标是:契合地方经济发展需要,培养德、智、体、美全面发展的创新性应用型人才。

(二)知识、素质、能力要求

本专业致力于培养创新型物流管理应用人才,毕业生应具备以下知识、素质和能力的要求:

1. 素质要求:热爱祖国,拥护中国共产党的领导,掌握中国特色社会主义理论体系,牢固树立正确的世界观、人生观、价值观、道德观,具备良好的科学人文素养和职业素质,具有良好的心理素质和健康的体魄。

2. 知识要求:了解国内外现代物流的发展历程、学科前沿和发展趋势,了解相关政策法规,认识物流业在经济与社会发展中的重要地位与作用;掌握必要的供应链管理理论与方法、物流系统优化理论与运营管理方法、物流工程与装备的开发与应用技术;掌握本专业内所需的管理学、经济学、工学等相关学科的基础知识。

3. 能力要求:具备较好的分析问题和解决问题的能力;具备独立地获取本专业相关知识的学习能力;具备将所学习的专业理论与知识融会贯通,灵活应用于专业实践之中的基本工作技能;具备以创造性思维方法开展科学研究和就业创业实践的创新能力;具备较高的计算机操作能力和外语听、说、读、写能力;具备良好的沟通能力和一定的跨文化、跨语言交流与合作能力。

(三)“1+3”课程体系设置

本专业旨在培养港口与航运物流方向的创新性应用型物流人才,在学校“1+3”课程体系设计的总体要求下设计物流管理专业的“1+3”课程体系。课程体系分为校级(宏观层面)、学院或学科级(中观层面)、专业级(微观层面)三个层级,涵盖思维科学、自然科学和人文科学三大科学体系,分别培养学生创新思维能力、专业技能和应用创新能力。宜宾学院物流管理专业“1+3”课程体系设置如表1所示:

表1中,“1”指的是创新思维能力课程体系模块,“3”指的是通识课程体系、专业核心课程体系、应用创新课程体系三大模块。

(四)“1+3”课程体系全过程贯穿“创新性应用型”培养目标

创新性应用型人才是具有创新思維能力和创新实践能力的、具备相应专业知识深度和通用知识广度、具备良好社会素质和个性素质、能够指导社会化操作实践活动的专门人才。该专业“1+3”课程体系设置,最终凝练成“1+3”人才培养模式。在课程体系设置中,全过程贯穿“创新性应用型”人才培养目标。

1. 创新课程体系设计。本培养方案采用“1+3”课程体系设计:“1”是指培养学生创新思维能力的基本课程。包括《创新性思维与方法》、《创新工程与实践》、《创业策划与实践》、《区域经济与产业政策》,分别从校级、院级及专业级层面,多层次培养本专业学生创新思维能力和创新实践能力。“3”是指培养学生通识能力、专业能力、应用创新实践能力的课程,由人文社科或自然科学通识课程模块、专业核心课程模块、应用创新课程模块等三大类型课程构成。应用创新课程方向模块除了常规课程设计、毕业论文(设计)、专题讲座与专题研讨等培养环节外,另单独设置了两门课程:《创新创业实践》、《创业策划与实践》,学分分别为2学分,其中《创新创业实践》课程与第二课堂活动实现深度融合。

2. 强化实践环节培养应用能力。实践教学环节是培养学生动手能力和分析问题能力的重要环节,由于物流管理专业具有较强的实践性,因此,强化实践教学环节是锻炼学生实践能力、激发创新意识的有效途径。首先,完善实践教学内容。对物流管理专业的实践教学内容进行整体的规划与设计。在实践教学的基础上,还需要通过校内综合实验、课程设计与毕业论文、校外实践等环节,对学生进行物流管理的模拟实训等实践性实习,培养学生的动手操作能力,强化学生的职业培训。其次,积极组织学生参加社会实践调查。鼓励学生应用所学的专业知识,结合当前物流领域的热点问题参加社会实践活动,让学生学会在实践中积累经验、拓宽思路。最后,加强产学研合作教育,强化校外实习基地。应用型本科院校可以通过产学研合作开展相关的教学与实践,实现优势资源共享,为学生参加社会实践提供机会。还可以不定期地聘请有丰富实践经验的公司经理、物流部门经理、物流培训师等到学校作专题讲座,体现专业教学的开放式。同时还可以聘请物流企业的管理者和技术骨干作为学生实践训练的导师,指导学生进行实践操作,使学生更深刻地理解和掌握物流管理的基本理论、方法和技能。

3. 课堂教学培养创新能力。教师的课题教学可以采用启发式、案例式、互动式、讨论式、模型演示式等教学方法。加强实践环节,在实践课程的授课中,注意发挥学生的主观能动性,培养学生解决实际问题的能力,培养学生的人际交往能力、口头表达能力、逻辑思维能力。实践性教学可以利用案例教学、参观、认知实习、生产实习、毕业实习等方式进行,以巩固学生的理论知识,提高学生的实践能力。

4. 开展科研和科技创新活动。学术研究和科技创新活动,激发学生的创新意识,培养学生的创新精神和创新能力。鼓励学生积极参加各种学术科研活动,比如学生参与教师的科研项目,或者学生自拟题目申报大学生创业创新训练项目,学校给予一定的费用支持。教师要对学生的科技活动进行定期检查和鉴定,以培养学生的创新意识和责任心。以学术科研为载体,通过内容丰富、形式多样的活动可以最大限度地发掘学生们的创造潜力。鼓励学生积极参加科技创新活动,像“挑战杯大学生科技作品大赛”、“全国大学生物流设计大赛”、“互联网+大学生创新创业大赛”、“四川省白酒品牌营销策划大赛”等,不仅可以使学生在参赛过程中取长补短,发现自身的不足,还可以激发学生的创新意识,提高创新能力。鼓励学生参加国家职业资格认证考试,实现双证上岗。将“职业资格证书”培训和“专业技能认证”纳入教学计划,通过职业技能的训练使学生具有从事物流管理专业的操作技能,并获得从事相关工作的职业资格技能证书。资助学生参加国内外学术交流活动,通过这些学术交流平台,增强学生学习兴趣,使其在本科阶段即接触到国际上的学术前沿,开阔了视野,锻炼学生国际交流的经验和能力。

5. 开展特色鲜明的第二课堂。为培养创新性应用型人才,引导学生在“第二课堂”活动中自我教育、自我管理、自我完善,建立更为科学的学生综合素质培养体系,探索实践教育教学新形式和新途径,经济与管理学院特制订《第二课堂管理办法》。第二课堂按内容分类进行评分量化,每学期第二周由学生本人提供相关证明认证上学期参加第二课堂的情况,并做好得分情况档案记载,于第八学期(毕业前)第十周按照总分60分计1学分计算,计分不设上限,超过60分不多计学分。

四、结束语

通过对高校人才培养内涵的界定,得出人才培养目标、知识素质能力、课程体系设置三者的逻辑关系。实证分析了宜宾学院的人才培養模式,作为地方本科院校,契合地方经济发展的需要,制定出了适合本学校发展的人才培养目标,提出了知识、素质、能力的具体要求,通过“1+3”课程体系设置,从而达成物流专业人才培养子目标。本文得出的结论是:地方本科院校要制定契合地方经济发展需求的人才培养目标,通过实施有效的课程体系方案,全面培养学生知识、素质,并转化成各种能力,最终达成人才培养的总目标。宜宾学院的人才培养模式值得地方本科院校借鉴和学习。

参考文献:

[1]杨红霞.改革人才培养模式 提高人才培养质量——国家教育体制改革试点调研报告[J].中国高教研究,2014(10):44-51.

[2]常甜,马早明.美国大学通识教育课程实践模式及哲学基础探析[J].清华大学教育研究,2014(06):85-91.

[3]李桂霞,刘丽敏.关于高职人才培养方案研制的思考[J].教育与职业,2013(15):169-170.

[4]李贤政.高职院校人才培养方案核心要素的思考与分析[J].中国高教研究,2010(02):77-78.

[5]孙晓波.应用型本科高校物流管理专业人才培养模式研究[J].物流科技,2018(07):159-161.

[6]骆达荣.地方高校转型期物流专业创新应用型人才培养的探讨[J].大学教育,2017(12):133-135.