竞技能力理论的中国建构

李 赞(天津体育学院 运动训练科学学院,天津 301617)

竞赛是竞技体育最重要的基本特征。为了在运动竞赛中取得胜利,运动员首先要在运动训练中培养和提高自己的参赛本领,并努力在比赛中充分地表现出来。这是每个运动员坚持不懈的追求,也是运动训练理论研究高度关注的一个重要问题。不同国家对运动员的参赛本领有不同理解与描述,比较几个竞技体育强国对运动员参赛本领的定义,可清晰地表明之间的区别。如英文的表述是“Performances Ability”,直译为“表演(成绩)能力”。俄文的表述是“уровень подготовки”,直译为“训练水平”。德文的表述是“Leistungsfaehigkeit”,直译为“成绩能力”。日文的表述是“竞技力”,其含义为“比赛的能力”。

我国运动训练界关于运动员参赛能力的认知,早期多称为“运动能力”。20世纪50年代,我国竞技体育全面学习苏联,其随之称为“训练水平”。田麦久分析认为,“运动能力”含义过于宽泛,包含着生长发育、健身、康复、竞技等身体运动的众多领域,释义不专一。“训练水平”意味着将运动员的“能力水平”局限于“训练”,忽视了遗传及生活因素对其的影响。同时,对“训练水平”的理解并不具有明确的定向性,既可以用来衡量运动员的能力状况,也可以被用于表述教练员的执教能力,不能明确地指向运动员的参赛能力。因此,在建立我国运动训练理论体系之前,确定一个准确的概念来表述运动员参赛所需要的能力十分必要。为此,在多向参考国际观念的基础上,结合中国语言的逻辑规范,田麦久于20世纪80年代提出使用“竞技能力”概念表达这一重要的理论范畴。进而围绕这一核心概念,中国运动训练学界不断推进竞技能力理论体系的构建。

1984年,田麦久在《试论竞技能力决定因素之分析》[1]一文中正式提出“竞技能力”概念,并对其进行了“运动员参加训练和比赛所必须具备的本领/能力”的界定。这一概念很快被国内学界普遍认同,并广泛应用于竞技体育运动选材、训练、参赛各领域的研究中。围绕竞技能力的本质与类型、竞技能力结构、竞技能力模型、竞技子能力协同、竞技能力发展、竞技能力诊断、竞技能力表现等众多论题,我国学者开展了深入研究,推出了一批原创性的研究成果,逐步形成竞技能力理论系统的中国建构。本文从竞技能力理论中国建构的基石生成、竞技能力发展理论的多元探究、竞技能力理论的系统应用3个方面,对竞技能力理论的中国建构进行简明论述。

1 竞技能力理论中国建构的基石生成

1.1 竞技能力释义:比赛本领与才能

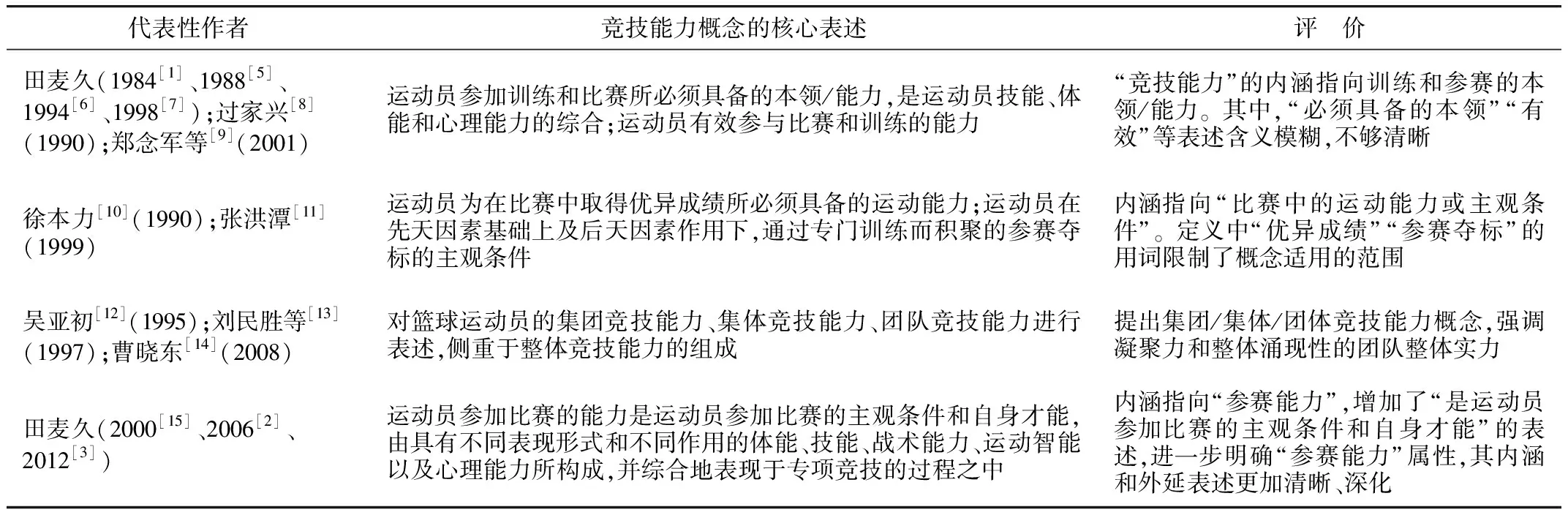

中国运动训练学界对竞技能力概念本质的认知,经历了一个逐渐集中、逐步明确的过程。回顾20世纪80年代以来我国部分运动训练学者对竞技能力概念的定义,可清晰地看到这一点(表1)。

由表1可知,竞技能力概念的界定几经变更和发展,表达逐步精练和准确。无论是个体类项目还是集体类项目,其核心内涵最终都聚焦在运动员比赛中所具备的能力。正如田麦久2007年以来在其主编的全国高等体育院校多本通用教材《运动训练学》中关于竞技能力的界定,无论其表现形式还是实质都指向运动员的参赛能力;关于竞技能力的外延——“具有不同表现形式和作用的体能、技能、战术能力、运动知能及心理能力所构成,并综合地表现于专项竞技的过程之中”,体现了构成竞技能力的不同子能力的复杂动态特点。由于项目各异、运动员的个体差异及比赛性质的不同,各种竞技子能力也体现出不同的表现形式和作用[2-4]。

表1 我国学者对竞技能力概念的表述

1.2 竞技能力构成:要素与结构模型

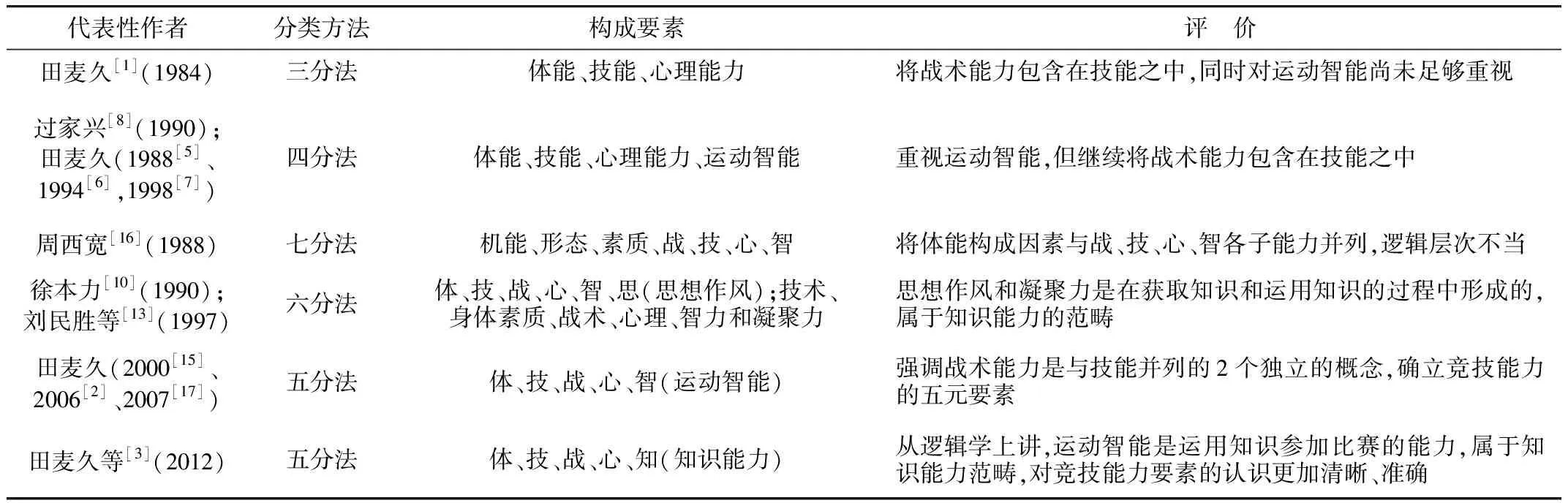

关于运动员竞技能力的构成要素,众多学者根据相关要素在比赛过程中的地位和作用进行了不同的组合搭配,以期构建更加完整的竞技能力构成要素系统。关于竞技能力构成要素的数量,学者的认识也经历“由少到多”直至趋于稳定的“五元要素”发展演变过程(表2)。

表2 我国学者对竞技能力构成要素的研究

由表2可知,竞技能力的构成要素由最初的“三分法”“四分法”,逐步发展到“五分法”“六分法”“七分法”,再到逻辑更加严谨的“五分法”,体现了竞技能力结构由不完整到完整、由逻辑不够严谨到逐渐完善、由主观认知逐渐到客观理性的过程。

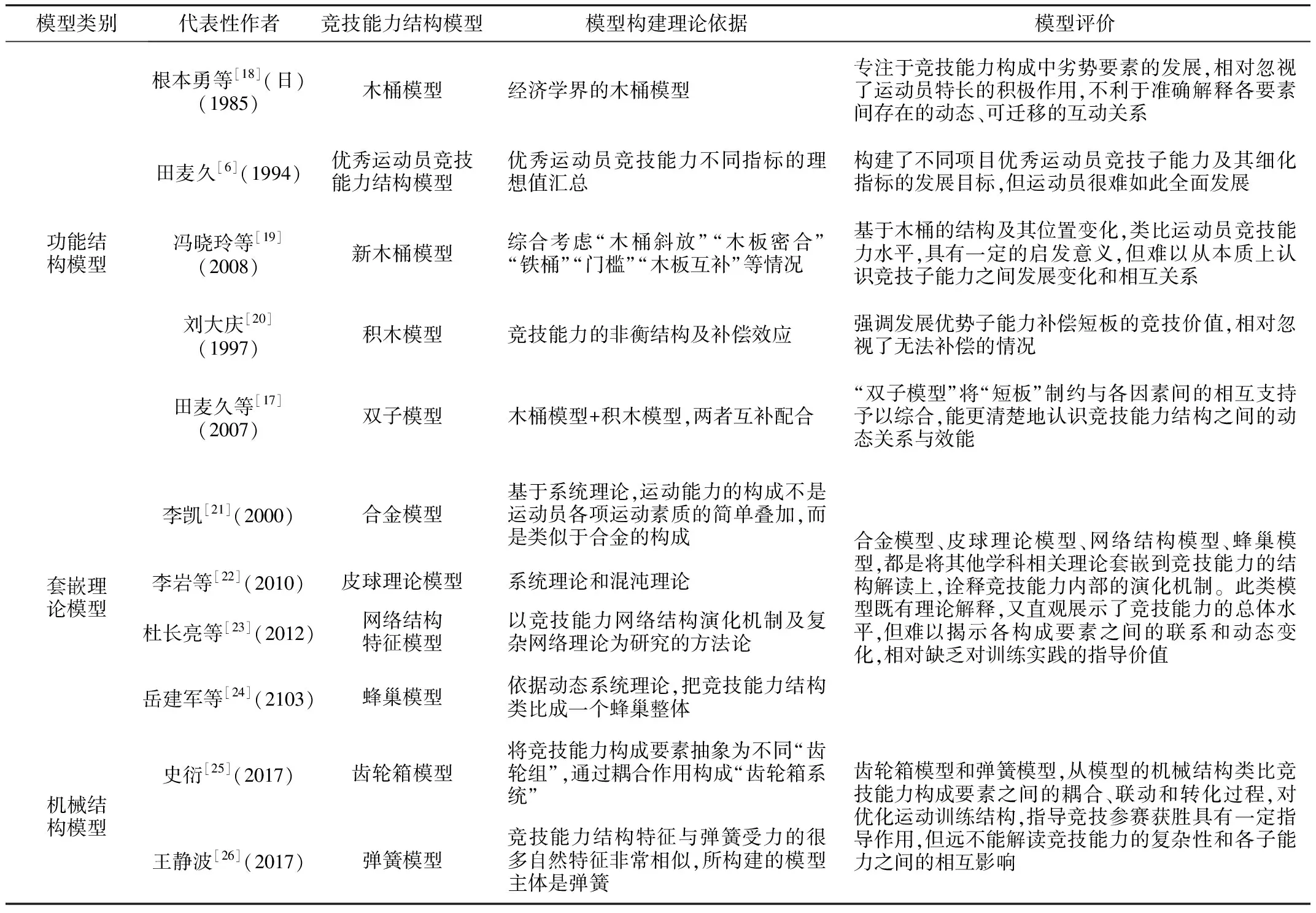

为了对一个复杂事物进行简化描述,以便更为清晰地理解该事物,人们往往采用模型构建的方式,解读或描述事物发展变化的机制。对竞技能力结构的认识和探索亦是如此。为了更清晰地解读运动员的竞技能力,学者对竞技能力结构进行了不同种类的模型构建(表3)。

由表3可知,学者建构的竞技能力模型实质上可以分为“功能结构模型”“套嵌理论模型”和“机械结构模型”3种类型。比较而言,“功能结构模型”能够较好地解释竞技能力的内在联系和发展变化。考虑到“木桶模型”和“积木模型”都各有优点和不足,两者不能简单地择优而就。田麦久将“木桶模型”和“积木模型”予以组合,既强调竞技能力各因素的整体性与整合性,又注重其相互间的内部可迁移性与互补性,并将这一复合结构模型称之为“双子模型”[17]。

运动员竞技能力结构的“双子模型”形象地描绘了竞技能力各要素相互融合及其与整体的关系,通过运动训练过程中竞技能力各要素之间的转移、补偿,促进整体竞技水平的不断发展和提高。同时,运用“双子模型”可以有选择地确定训练的主攻方向,以及不同训练时期、阶段应集中时间和精力“扬长”还是“补短”,正确处理两者之间的辩证关系,进而高效益地改善和发展运动员的竞技水平。应该说,运动员竞技能力结构“双子模型”的提出和解读,是关于竞技能力理论认识的整合创新。

表3 竞技能力结构模型构建

2 竞技能力发展理论的多元探究

2.1 时空协同:竞技能力发展变化的过程探究

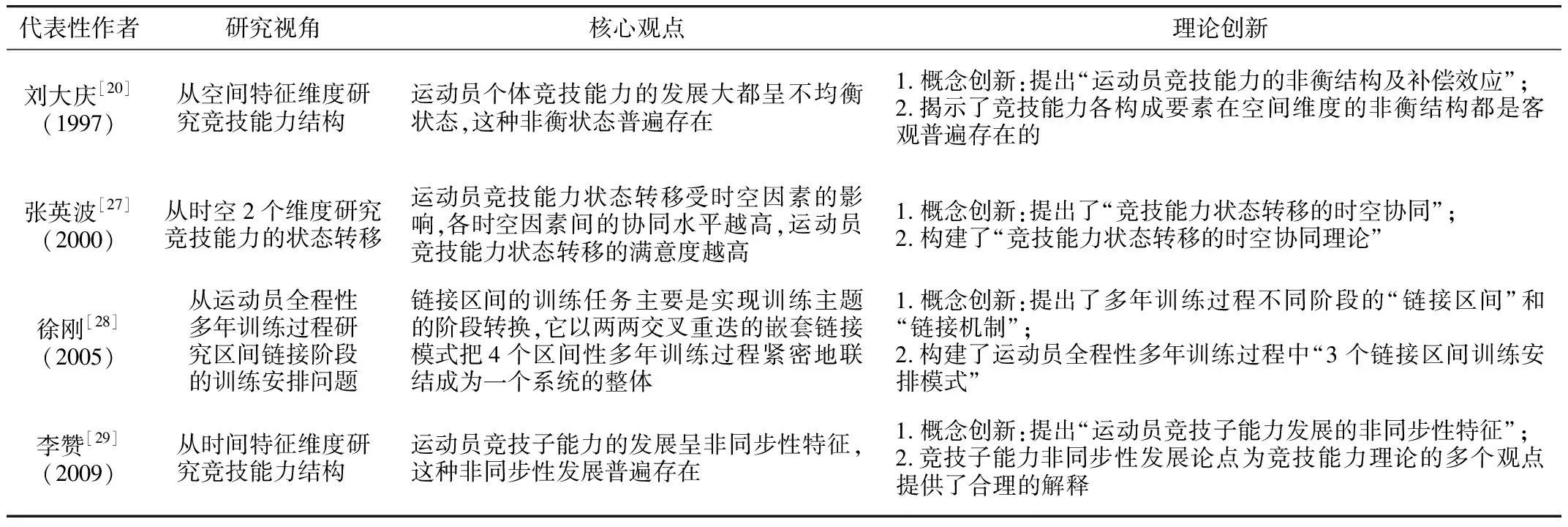

运动员竞技能力的培养是一个长期的过程,通常需要经过多年的坚持训练才可能达到自身竞技水平的巅峰。只有洞悉竞技能力发展过程的规律和特点,才能科学地调控运动训练的实施过程,有效提高运动员的竞技能力水平。因此,对运动员竞技能力发展变化过程的研究,也成为运动训练理论研究领域的重点问题。多年来,田麦久研究团队主要聚焦在竞技能力及其子能力在时间维度和空间维度的协同动态变化方面,开展了多项专题研究(表4)。

表4 竞技能力发展变化过程理论创新研究举例

竞技能力的非衡结构及补偿效应,是对优秀运动员竞技能力相关指标统计结果的反映。它首先揭示了运动员竞技能力空间维度的非衡结构;同时,不同年龄、不同阶段运动员的数据反映竞技能力非衡结构的时间维度特征。竞技子能力的非同步性发展,一方面反映了各子能力在时间维度上的发展速度不同;另一方面,解读了由于各子能力的发展速度不同,才导致空间结构上的“非衡状态”。于是,由运动员竞技能力现实状态到目标状态的转移,必将通过竞技能力的时空维度协同发展,才能更好地得以实现。这不仅需要科学合理地安排不同时段的训练,同时需要高度关注基础训练阶段、专项提高阶段、最佳竞技阶段和竞技保持阶段之间3个链接区间的训练安排,确保其承上启下,实现运动员竞技能力由低向高的状态转移。

2.2 专项深化:竞技能力专项特质与培养环境

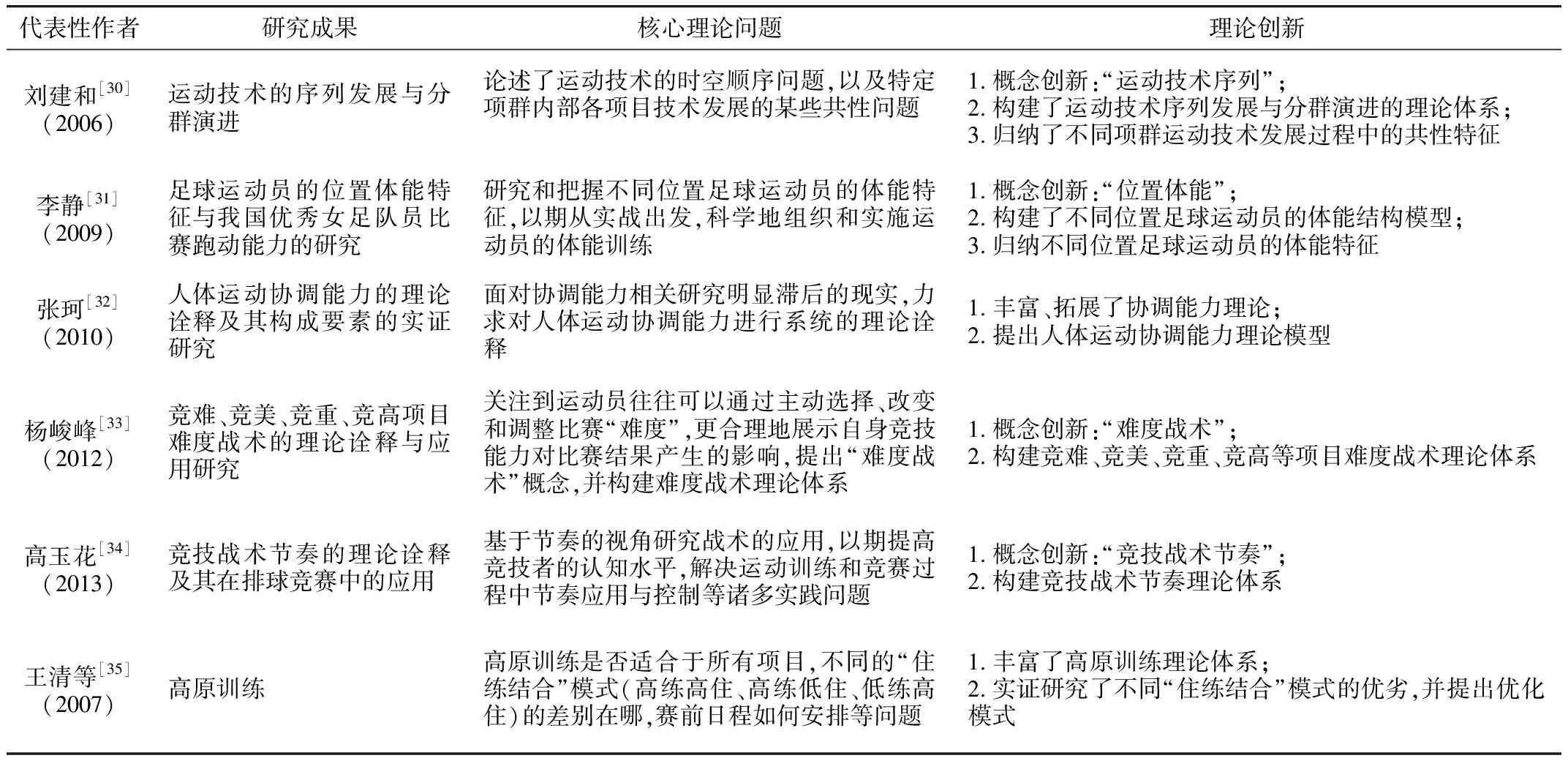

运动员竞技能力的理论研究,一方面从整体的研究逐渐深化到竞技子能力(体、技、战、心、知5个子能力)规律和特征的研究;另一方面,从一般的共性理论研究,逐渐深化到项群共性研究,再到专项竞技能力,乃至优秀运动员个性化专项特质的竞技能力特征研究。我国运动训练学者在不同维度、不同层面进行的研究取得了丰厚的创新理论成果(表5)。

表5 我国学者关于竞技能力深化研究的部分创新成果

由表5可见,关于竞技能力深化研究的内容广泛而丰富。技能方面,有刘建和的“运动技术的序列发展与分群演进”和张珂的“人体运动协调能力”;体能方面,有李静的“位置体能”;战术方面,有杨峻峰的“难度战术”和高玉花的“竞技战术节奏”。他们在竞技能力理论研究中不乏概念创新、理论模型和理论体系的构建等。高原训练提升耐力性项目运动员竞技能力和运动成绩的研究成果也相当丰硕,王清等学者针对高原训练的“住练结合”模式进行了深入研究,为相关竞技项目的高原训练提供了理论支撑和实践参考。

3 竞技能力理论的系统应用

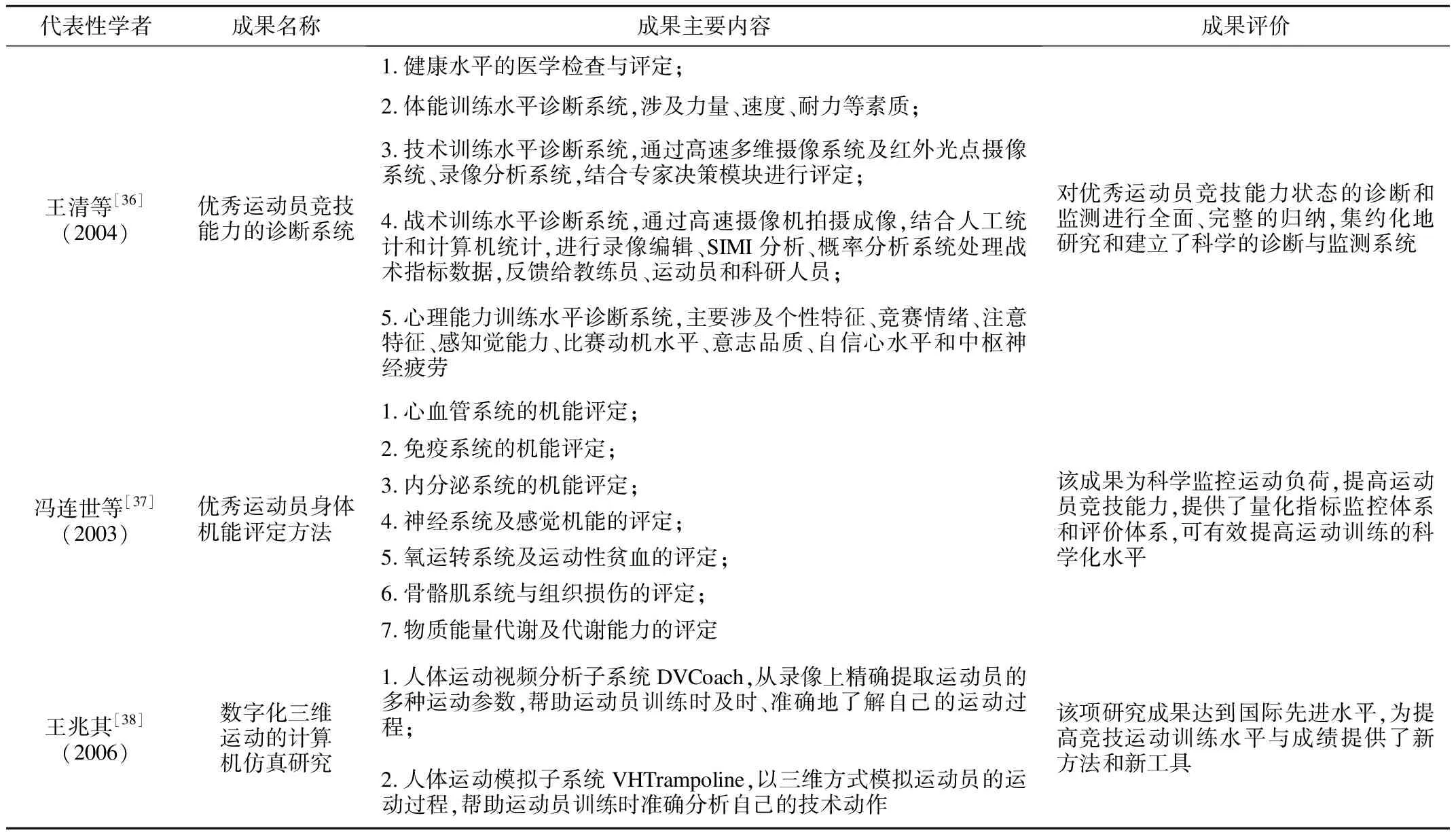

3.1 竞技能力状态诊断:系统测评与虚拟仿真

运动员竞技能力现实状态的诊断,是进行针对性训练的必要环节。竞技能力诊断水平的优劣,很大程度上影响运动员竞技能力的发展水平。随着科技的发展和对竞技能力诊断研究的深入,我国学者在优秀运动员竞技能力诊断系统的构建、身体机能的评定和技能诊断的虚拟仿真等方面,取得了一系列研究成果(表6)。

如表6所示,王清等学者从一般的健康水平到专项竞技能力,从体能测评到心理能力的量表评价,从现代科技仪器的测评到专家组的主观评价,建立了优秀运动员竞技能力诊断的宏观和微观指标体系,以及相应的科学诊断和监测系统。冯连世等侧重于优秀运动员的身体机能评定,为运动员科学承载训练负荷,调控训练过程,提高竞技能力训练的科学化水平提供保障。王兆其等基于虚拟仿真技术,针对运动员的技能水平进行测评和优化模拟,为运动员改进技术提供科技助力。这些应用研究成果,为我国奥运备战工作作出了突出贡献。

表6 我国学者关于竞技能力诊断的部分研究成果

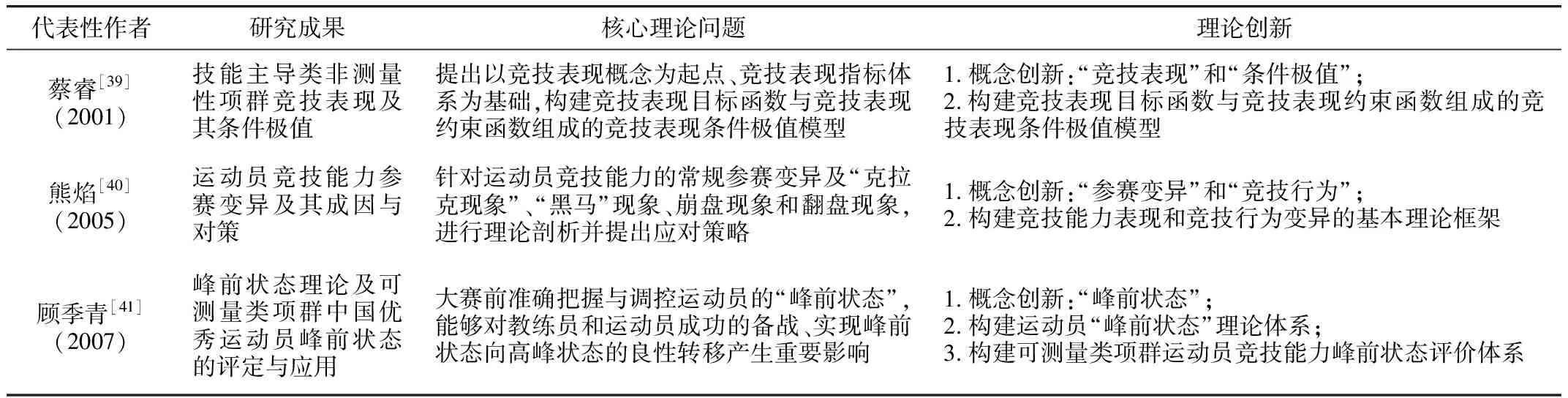

3.2 竞技能力表现与控制:条件极值与变异应对

运动员竞技能力的即时状态处于不断变化之中,尤其是在赛前和比赛过程中,竞技能力的表现常常出现明显波动。这就需要对运动员竞技能力的变化进行适宜调控。竞技能力表现方面的研究,从运动训练领域延伸到竞技参赛领域。我国学者提出一批关于运动员竞技能力表现的创新理论研究成果,如运动员竞技表现的“条件极值”“变异应对”和“峰前状态”的调控等(表7)。

表7 我国运动训练学者关于竞技能力表现的部分创新研究

由表7可知,蔡睿基于竞技表现的指标体系构建了“条件极值模型”,为调控运动员的竞技能力表现提供了区间性的量化指导。熊焰针对运动员比赛中竞技行为的变异现象(包括竞技能力的常规变异与非常规行为表现)进行了系统研究,并基于组织行为学、心理学等相关理论,剖析变异原因,制定相应对策。顾季青关注到运动员赛前竞技能力表现的波动性,提出要调控好运动员的“峰前状态”,使其顺利过渡到“高峰状态”,为运动员展现良好的参赛竞技能力和取得满意的比赛成绩提供理论指导。上述研究从运动员竞技能力表现调控的不同方面,取得了可喜的原创性理论成果。

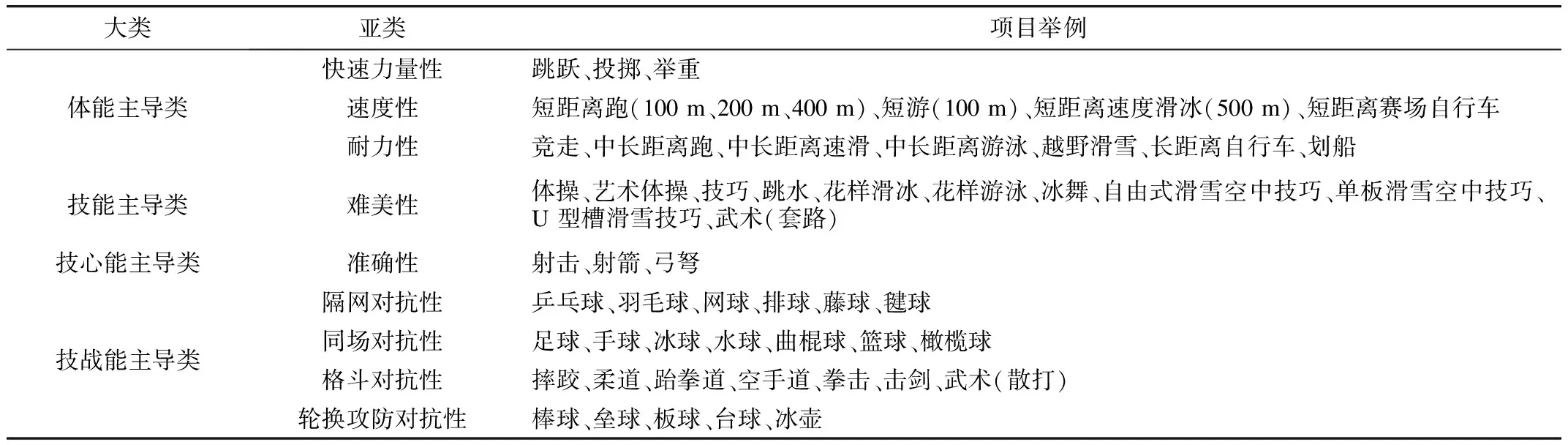

3.3 竞技子能力的主导定位:项目分类的首要标准

竞技体育比赛设立了多种多样、丰富多彩的竞技运动项目。如里约奥运会设有28个大项、306个小项。每个项目有各自的竞技特点,对运动员的竞技能力也有不同要求。一般训练学理论很难对不同运动项目的竞技特点和训练要求进行高度统一的概括。竞技运动项目中存在着分类集束的特征,根据各运动项目的竞技特点和训练要求,建立正确的分类体系,对运动训练学理论研究和实践发展都具有重要意义。

分类的首要工作是选择相应的分类标准。鉴于竞技能力的提高和发展始终位于运动训练活动的中心,按不同项目运动员竞技能力的主导因素进行分类,可以反映各竞技项目对运动员竞技能力的不同要求,便于对运动训练活动进行更为准确的分析与控制。田麦久等于20世纪80年代以运动员的竞技能力主导因素为首选标准,将运动项目分为体能主导类、技能主导类、技心能主导类和技战能主导类4个大类。之后,以各种能力的主要表现形式为二级分类标准,又将其进一步分为9个亚类(表8),以此为基础创立了项群训练理论。

表8 按竞技能力的主导因素对运动项目进行分类[2]

4 结束语

竞技能力作为运动训练领域的核心概念和热点问题,历来备受学者关注。田麦久及其研究团队与我国众多运动训练学者一起,以竞技能力概念中文表述的确立为起点,从概念释义到构成要素,从模型构建到训练过程,从竞技能力发展到竞技能力表现,从一般理论到专项实践,从竞技项目的分类到项群训练理论的建立,在不同层面、不同方面对竞技能力理论进行了多方位、多维度的开创性研究,获得了丰硕的成果,初步完成了竞技能力基本理论的中国建构。

未来,我国运动训练学者对竞技能力的理论研究,需从一般理论向专项理论细化、深化、具体化发展,切实把握专项竞技能力的复杂结构,更为有效地指导专项训练。同时,注意理论建构和实践支撑的双向互动,开展交叉学科的助力合作,促进竞技能力理论研究的中国建构更加丰满、完善。