京津冀协同发展的空间重构与城市间结构效应分析

王玉海 张鹏飞

摘 要:都市圈是人口集中产业集聚功能重组形成的城市圈层式结构。京津冀協同发展就是要探索一条具有中国特色的都市圈形成之路,其空间结构重组是顶层设计的核心,也从整体决定着空间结构效应。本文以京津冀都市圈为研究对象,利用引力模型、空间自相关等方法,探讨京津冀都市圈的空间重构,分析空间重构对区域经济、人口的集聚与扩散效应。研究发现:(1)京津冀都市圈的空间组织重构,已初步形成“三足拱卫”的雏形;(2)中央政务区、北京城市副中心、天津和雄安新区形成的“一核三足”城市架构,将是实现京津冀协同发展的空间载体和结构优化路径;(3)北京城市副中心的设置和雄安新区的设立,加强了北京、天津、石家庄等中心城市与周边的联系,扩大了中心城市的辐射范围,促进了城市功能定位与城市间联系的关联度。

关键词:京津冀;都市圈;空间重构;结构效应

中图分类号:F292 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2019)05-0005-10

京津冀协同发展的目标是建立“以首都为核心的世界级城市群”,协同发展的目的是形成一个合作共赢的区域共同体,对内承载好首都功能,对外形成以首都为核心的京津冀都市圈,以带动区域发展,塑造国际经济新的体系格局。党的十八大以来,习近平总书记到京津冀考察调研6次,主持召开相关会议9次。2019年1月16-18日,在党中央谋划提出京津冀协同发展五周年之际,习近平总书记连续5年又一次在京津冀考察。他指出,过去的5年,京津冀协同发展总体上处于谋思路、打基础、寻突破的阶段,当前和今后一个时期进入到滚石上山、爬坡过坎、攻坚克难的关键阶段。强调京津冀要向改革创新要动力,发挥引领高质量发展的重要动力源作用。目前京津冀正在建设“新的两翼”,即以雄安新区与通州新区共同形成北京新的两翼。津冀地区开始告别“单中心聚焦、摊大饼发展”的模式,形成“一核”辐射“两翼”齐飞的格局。今后的重要任务就是在区域空间格局调整重组过程中发掘协同发展的新动能新动力。基于此,要重点分析京津雄新的空间重组及其潜藏于其中的动能效应。《京津冀协同发展纲要》实施以来,设置通州北京城市副中心和雄安新区作为顶层设计的新举措,无疑将打破既有的区域格局,为三地后续发展拓展空间范围、提供协同的载体平台。这一举措的影响也无疑是深远的,将会打破既有的城市结构,注入发展的新动能。为此我们要从空间重构的角度,运用诸如引力模型、空间自相关等方法,研究京津冀都市圈空间重构对区域经济、人口的集聚与扩散效应。

一、京津冀协同发展提出以来的空间关系调整

京津冀同属京畿重地。地缘相接、人缘相亲,地域一体、文化一脉,历史渊源深厚、交往半径相宜,这为实现优势互补、协同发展提供了良好条件。自2014年党中央提出京津冀协同发展国家战略以来,随着《京津冀协同发展规划纲要》的颁布实施,北京城市副中心和雄安新区相继设立,京津冀城市间的关系构成发生了根本性的改变。三省市也相互签署了一系列合作框架协议,建立了多层次、宽领域的协作关系,协同发展的思路日渐清晰、领域不断拓展。

空间结构不合理是京津冀协同发展面临的首要问题。长期以来,“单中心”“同心圆”的城市空间布局是北京城市空间结构矛盾的总根源[1]。在北京与天津相互竞争抵梧的背景下,北京“摊大饼”式扩展,天津呈“水波纹”式的城市布局,河北省出现了南北分隔乃至分割的现象[2],形成世人关注的“环京津贫困带”①,发达的京津“双核”与环绕京津的“贫困带”并存。这种格局使政治、商业、文化、教育、医疗、旅游等城市核心功能都集中在中心城区内。城市功能过度集中于中心城区,强化了中心城市的“磁力”作用,发展要素不断向核心积聚。正是在这样的背景下,京津冀协同发展的空间重组被作为顶层设计提上议事日程。

(一) 北京城市副中心建设与京津冀空间结构调整

2016年北京城市副中心确认落地于通州区。2016 年3月习近平总书记在中央政治局常委会会议上对北京城市副中心规划建设作出重要指示:北京正面临一次历史性抉择,从摊大饼转向在北京中心城区之外,规划建设北京城市副中心和集中承载地,将形成北京新的“两翼”,也是京津冀区域新的增长极。2018 年12月,《北京城市副中心控制性详细规划(街区层面)(2016年—2035年)》出台。无疑,这一选择将起到重构京津冀城市间关系结构的作用[3]。从京津冀全局出发审视,通州具有独特的地理位置优势,北京城市副中心距离北京中心城区23千米,距首都机场20千米,距北京新机场58千米,便捷的交通对北京中心城区人口疏解、产业分散和资源分配都有极大的促进作用。

城市副中心建设对通州区的经济发展、城市管理标准的提高都有积极意义。城市副中心建设将带动北三县(三河市、大厂县和香河县)、天津市武清区及河北省廊坊市的城市发展,对提升京津冀协同发展具有重大意义。早在2016年,北京市就已明确通州与北三县的“三个统一政策”,即统一规划、统一政策和统一管控。2018年,在此基础上又增加一条“统一标准”,提升为“四个统一”。与此同时,2016年2月,京津冀三地签署了《通武廊战略合作发展框架协议》,目的是促进空间格局调整,带动盘活京津冀东部地区,以北京城市副中心作为增长极,带动通州区——通武廊(北三县)——京津冀的协同发展。

如此一来,京津冀东部地区核心与外围、中心与腹地的一体化关系也将加强。将联合形成相对紧密型区域。在功能上是人流、物流、信息流和通勤密集的区域功能综合体,在形态上是通过便捷交通联系起来的多节点网络型区域综合体,在管理上是“四统一”联合体,通过政府引导、市场运作以及合作共建等方式,打造“通武廊”金三角新区。

(二) 雄安新区建设与京津冀都市圈空间结构布局

河北雄安新区于2017年4月1日设立,一年后的2018年4月《河北雄安新区规划纲要》颁布,这是以习近平同志为核心的党中央针对京津冀协同发展,作出的又一项重大决策,是继深圳经济特区、上海浦东新区之后又一个具有全国意义的新区,是千年大计、国家大事,也是京津冀协同发展的历史性战略选择。雄安新区将作为北京非首都功能疏解集中承载地,要建设成为高水平社会主义现代化城市、京津冀世界级城市群的重要一极、现代化经济体系的新引擎、推动高质量发展的全国样板。雄安新区将与北京城市副中心形成北京发展新的两翼,有利于调整优化京津冀城市布局和空间结构,加快构建京津冀世界级城市群。

雄安新区地处北京、天津、保定腹地,范围包括雄县、容城、安新三县行政辖区(含白洋淀水域),规划面积1770平方千米。距北京、天津均为105千米,距石家庄155千米,距保定30千米,距北京新机场55千米,区位优势明显,交通便捷通畅,发展空间充裕。雄安新区就如一个楔子,在既有京津冀行政格局不变的前提下,以最小的成本,类同于一个撬动京津冀协同发展的支点,有利于转变京津“中心地”极化趋势,突破“以邻为壑”区域分割格局,打造京津冀南部地区区域联动发展的新模式,形成开放性、互动性、共生性的网络化城市群结构。

雄安这一国家级新区的成立,将重塑京津冀都市圈空间结构。在空间上与京津形成“新三角”空间联系,形成京津冀都市圈京津雄的三角城市群空间形态与布局,最终实现以首都为核心的高品质世界级城市群。一方面能够突破地域和区划的壁垒,疏解北京人口和非首都功能,释放区域间人才、资本、信息、技术等要素活力,缓解中心城市与城市群之间的矛盾,理顺城市层级间资源配置关系,另一方面,雄安新区也被赋予反磁力中心的功用,可以化解京津冀城市间结构失衡、功能失调,改变过去重“外引”而轻“内联”的问题,形成功能层次完善、结构明晰的都市圈空间均衡发展结构。

(三) 北京城市副中心设置和雄安新区设立下的京津冀都市圈空间结构布局

当今全球经济体系建立在 “流”、网络和节点的城市群空间结构基础之上。城市是资金流、人才流、信息流、技术流的汇集地,是连接区域经济和全球经济网络体系的节点,是国家进行政治、经济、文化多层面竞争的重要空间载体。京津冀都市圈内部的城市间关系如何?

《京津冀协同发展规划纲要》规划的空间格局是“一核、双城、三轴、四区、多中心”,随着北京城市副中心的设置和雄安新区的设立,京津冀都市圈进一步具象成为围绕首都的“三足拱卫”“龙爪形”城市形态。就是构建以首都为核,北京(副中心)、天津、雄安三足拱卫,重塑京津冀都市圈空间架构,这意味着京津冀都市圈及其城市间关系结构也已初具雏形[4]。

如此京津冀城市间关系构成将发生根本性改变。这可能会打破由来已久的京津各自“单中心”“同心圆”扩展的京津冀城市空间结构,改变京津“双城争雄”的局面,破解“环京津贫困带”的困境,在空间上重塑京津冀都市圈三角空间联系。

同时为京津冀协同发展注入新动能,培植“三叶旋转”的“风扇型驱动发展系统”。北京城市副中心和雄安新区就如两个楔子,在既有京津冀的行政格局不变的前提下,以最小的成本,撬动京津冀协同发展,注入“风扇三叶旋转”的新动能,这意味着京津冀协同发展正在走出一条结构(顶层设计)—格局(实施过程)—功能(作用动能)的深化路径。

综上,北京城市副中心、雄安新区、天津在空间上形成的三角关系属于空间架构的重组,基于城市定位及不同分工,结合中心地理论构建新空间格局下城市的空间图景[5](图1),结果表明:理论上而言,三角形空间格局对打破行政边界束缚、提高中心城市的辐射范围,带动京津冀全域发展有重要作用。

二、方法与数据

(一) 研究方法

1.引力模型

(二)数据来源

本文的研究尺度分省市级和区县级两类,使用的数据来自2013年、2017年《北京统计年鉴》《天津统计年鉴》《河北经济统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》。

三、京津冀都市圈城市间联系及结构效应分析

(一) 城市空间引力模型分析

1.城市质量指标体系的构建

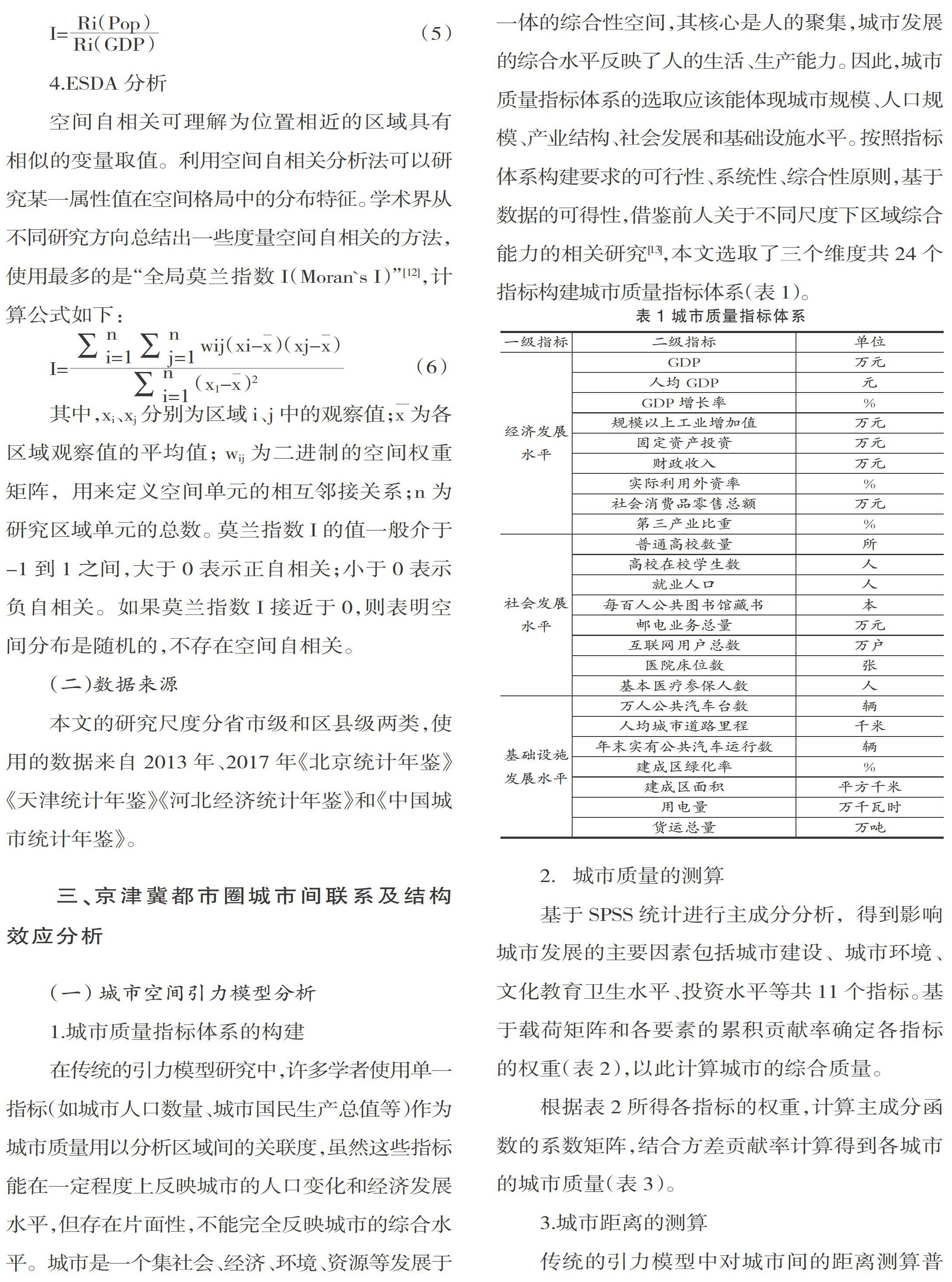

在传统的引力模型研究中,许多学者使用单一指标(如城市人口数量、城市国民生产总值等)作为城市质量用以分析区域间的关联度,虽然这些指标能在一定程度上反映城市的人口变化和经济发展水平,但存在片面性,不能完全反映城市的综合水平。城市是一个集社会、经济、环境、资源等发展于一体的综合性空间,其核心是人的聚集,城市发展的综合水平反映了人的生活、生产能力。因此,城市质量指标体系的选取应该能体现城市规模、人口规模、产业结构、社会发展和基础设施水平。按照指标体系构建要求的可行性、系统性、综合性原则,基于数据的可得性,借鉴前人关于不同尺度下区域综合能力的相关研究[13],本文选取了三个维度共24个指标构建城市质量指标体系(表1)。

2.城市质量的测算

基于SPSS统计进行主成分分析,得到影响城市发展的主要因素包括城市建设、城市环境、文化教育卫生水平、投资水平等共11个指标。基于载荷矩阵和各要素的累积贡献率确定各指标的权重(表2),以此计算城市的综合质量。

根据表2所得各指标的权重,计算主成分函数的系数矩阵,结合方差贡献率计算得到各城市的城市质量(表3)。

3.城市距离的测算

传统的引力模型中对城市间的距离测算普遍采用两城市间的直线距离进行计算,这种计算方式的不足之处在于仅通过两城市间的直线距离无法准确反映城市间的相互作用与距离衰减间的关系。随着交通设施的不断完善,交通对不同城市间的关联度影响越来越大。不同城市间交通耗时可以反映城市间的距离。因此,可以用城市间的交通用时替代传统引力模型中的两城市间的距离,称为“时间距离”。

交通方式具有多样化性,包括公路、铁路和航空,城市間不同交通方式下的时间距离不同,本文采用三种交通方式下城市间的时间距离是算术平均数作为综合时间距离。其中,公路时间距离通过城市交通网获取城市间的公路距离,计算80千米/小时速度下的时间作为公路时间;铁路的时间距离参照铁路网站数据;航空的时间距离参照航空网站数据。

(二)城市空间关联度结果分析

1.京津唐是京津冀城市群的核心

从京津冀城市群空间关联度图(图2)分析得出,北京、天津、唐山三地间的关联度最高,其中,北京和天津之间的关联度达到27.74,京津双核作用明显;天津和唐山间的关联度次之,达到6.93,北京和唐山的关联度为4.89。主要原因是北京和天津都是京津冀城市群主要的资源集聚地,且京津时间距离最短,因此二者相互联系度最高;唐山是重要的工业基地,是北京、天津城市发展的后备基础,因此京津唐三地间的联系度都高于其他城市间的联系度。

2.京津唐石辐射带动作用不足

北京除与天津和唐山联系度较高之外,与廊坊的联系度高于与石家庄和保定。而北京与张家口和承德的联系度小于1,说明北京对其周边城市的辐射范围较小,带动周边城市发展动力不足。张家口和承德作为京津冀生态涵养区的功能定位限制了其发展,缺少资源和企业优势,其与周边城市联系度较低。受北京“虹吸效应”的影响,天津经济发展水平受限,加上制度机制的影响,其与周边城市的联系度较低,除北京和唐山外,只与沧州和廊坊联系度较强,辐射范围较小。与石家庄联系度较高的城市主要分布在河北南部,共有四个,分别是北京、保定、邢台和邯郸。京津唐石四个中心的对外辐射范围尚未完全覆盖京津冀全域,应充分发挥中心城市的优势,加强区域联动,提高区域辐射带动作用。

四、 北京城市副中心对京津冀人口经济影响分析

2019年1月11日,北京市级行政中心正式迁入北京城市副中心。未来将带动约40万人疏解至通州,通州的人口分布将有较大的变动。随着行政部门的迁入,通州的商业区、教育、医疗、公共交通等都将逐步完善,这将从根本上疏解首都人口。在政府介入下,通州的经济和人口都将有明显的改变,这对通州、北京主城区及京津冀地区都有重要意义。我们重点分析北京城市副中心建设对京津冀人口和经济集聚的作用,以点带面阐释新城建设之于京津冀城市空间结构的影响效应。

(一) 北京城市副中心建设对京津冀区域人口和经济集聚的作用分析

1.人口地理集中度分析

根据公式(3)计算得到京津冀县级人口地理集中度,其在空间格局上的变化趋势如图3所示。从人口地理集中度空间分析来看,2012年京津冀地区人口集中分布在张家口市市区、承德市市区,北京市中心城区、唐山市中西部、天津市区、保定市中东部、石家庄市中部、邢台中部和邯郸市中东部地区,2012年京津冀地区人口地理集度最大的地区是天津市和石家庄市,分别为26.66和11.79,人口集中度最小的地区位于河北省承德市的丰宁满族自治县,仅为0.116。

整体而言,京津冀地区人口聚集呈现“北低南高”的分布趋势,人口聚集程度的最大值和最小值差距较大,说明京津冀地区人口分布不均。2012至2016年间,人口聚集程度最大的地区有天津市和河北省廊坊市,人口地理聚集度指数增幅都超过0.2,人口聚集主要以京津地区为核心呈环状分布。四年中,人口聚集程度有所下降的区域有北京市、石家庄市、邢台市、保定市和邯郸市,这些区域人口聚集度指数降幅都达到0.3左右。

京津冀地区人口聚集仍然呈现出以北京、天津为核心区的集聚,在距离北京、天津较近的区域,如廊坊的香河、三河、燕郊等地人口聚集程度较高,北京中心城区的人口聚集度增长幅度在不断减小。北京城市副中心建设对带动三河、香河和大厂的人口集聚及经济发展有积极的促进作用。

2.经济地理集中度分析

从经济地理集中度的空间分布格局来看,京津冀地区2012—2016年经济地理集中度指数减少最大的地区是河北省承德市隆化县,其次为张家口市张北县、唐山市曹妃甸区,经济聚集度指数降幅达3以上。经济地理集中度增长幅度高于0.4的地区有北京市顺义区、天津市宝坻区、河北省沧州市河间市、廊坊市霸县、石家庄市元氏县、保定市安新县、邢台市威县、张家口市怀来县,经济地理集中度增长的区域都在京津冀大城市包围圈周边。

以北京城市副中心、天津市和雄安新区为顶点构成的三角关系可将大城市的带动作用辐射到京津冀全域,对促进京津冀的协同发展有很大的促进作用。因此,北京市城市副中心建设要处理好与周边区域的关系,根据新的功能定位和标准加强城市建设,以满足更高层次标准的要求,加快城市发展,与雄安新区、天津共同带动京津冀地区协同发展,缩小区域之间的发展差距。

(二)北京城市副中心对京津冀空间辐射作用的影响

1.北京城市副中心对京津冀区域经济水平的影响

根据公式(5)计算得到2012年和2016年京津冀区域人口与经济分布关系地域类型分布(图4)。

2012年京津冀地区处于经济极化区的有16个地区,其中14个为各地级市的政府所在地,另外两个处于经济极化区的是邢台市沙河市和沧州市黄骅市,处于经济落后区的地区有33个县,处于经济滞后区的有19个县,大部分分布在邢台市东部和保定市中西部以及张家口市西北部,2016年,处于经济落后区的县减少了11个,张家口市、承德市的经济发展水平都得到了较大程度提升,雄安新区及周边区县经济集聚水平都有提升,河北省中南部处于经济落后区的区域数量减少了4个。北京城市副中心建设对京津冀地区北部区域的带动作用已初见成效。

随着雄安新区和北京城市副中心的不断建设与完善,北京城市副中心、天津和雄安新区组成的三角格局将会极大地促进京津冀地区的发展,对改善京津冀地区经济发展有很大作用,未来京津冀地区处于经济滞后区和经济落后区的区域将会进一步减少,京津冀区域协同发展将逐见成效。

2.北京城市副中心和雄安新区对京津冀都市圈结构影响分析

根据公式(6)计算得到京津冀区域经济发展水平全局莫兰指数图(如图5)。2012年京津冀地区经济发展水平的Morans I值为0.122,大部分区域经济发展水平较低,在空间分布上,经济发展水平较高和较低的区域分布比较集中。2016年,京津冀地区经济发展水平全局莫兰指数增加了0.9,表明经济发展水平有了较大的提高。从空间分布来看,京津冀地區全域经济发展水平都有所提高,处于“高—高”和“低—低”正相关关系的区县数量增加,部分地区经济增幅较大,同时也存在少数地区经济增长缓慢的现象,如经济增长指数最低的县由2012年的-0.8降为2016年的-1.5,说明这些区域经济增长缓慢。

为进一步分析北京城市副中心和雄安新区对京津冀的空间带动效应,采用局部莫兰指数得到京津冀地区经济发展水平局部莫兰指数LISA图(见图6),分析各区县在经济发展过程中的空间集聚情况。2012年京津冀地区经济发展水平处于正相关关系的地区共有8个。其中处于“高—高”正相关关系的只有河北省廊坊市的霸县,处于“低—低”正相关关系的区域有5个,分别是河北省邢台市的清河县、南宫市,衡水市的故城县、枣强县及承德市的围场县。2016年,处于“高—高”关系的区县增加了三个,分别是廊坊市、唐山市和石家庄市,“低—低”关系的区县增加了10个,主要分布在张家口市和承德市西部及保定市。

北京中心城区对周边区县的经济发展表现为“高—低”关系,说明北京中心城区的经济发展水平远远高于周边区县,且对周边区县经济发展的带动作用较小,紧挨北京城市副中心的廊坊市表现为“高—高”关系,天津的武清区、宝坻区表现为“低—高”关系,说明城市副中心的发展对带动其周边市区(如廊坊、武清等)的经济有正向促进作用。根据北京城市副中心、天津和雄安新区的辐射范围可以预测,未来以这三点为中心的京津冀地区发展水平将不断提高,区域间带动作用将得到加强,区域发展差异度将逐步减小,最终实现京津冀区域的协调与可持续发展。

五、结论与建议

综合如上分析,随着北京市城市副中心落址通州及其建设的推进,随着雄安新区的规划布局,意味着京津冀顶层设计中的四梁八柱架构已然确立,接下来将是京津冀都市圈形态及其城市间结构关系的形成问题,京津冀都市圈城市间关系的形成与动能的培植将成为主要任务。从空间结构层面进行分析:

(一)京津冀都市圈将形成围绕首都的“三足拱卫”空间格局。这将是实现京津冀都市圈协同发展的空间优化路径。基于中心地理论分析可知,北京城市副中心和雄安新区,定位很高,极有可能成为一个新的地理中心。以中央政务区为核心、由通州、天津和雄安新区(升级后)组成等边三角形的三个顶点,以各自为中心带动更低一级的中心地系统发展,将支撑起京津冀都市圈的城市空间体系架构,这对京津冀协同发展具有重要作用。

(二)中心城市与周边城市的强联系度还较弱。北京、天津、石家庄等中心城市与周边城市具有强联系的城市数量较少,中心城市的辐射范围有限,不能完全覆盖京津冀都市圈。城市间的关联度与城市职能及其定位相关,也与城市的资源禀赋和交通设施条件相关。在“三足拱卫”的空间格局下,中心城市与周边城市的关联关系,将沿着结构—格局—功能的路徑演进加强。

(三)北京城市副中心对周边区域的经济发展和人口集聚的带动作用渐趋加强。采用地理集中度、不一致性指数、空间自相关分析法进行分析,预测北京城市副中心、天津和雄安新区的辐射范围,未来以这三点为中心的京津冀地区发展水平将不断提高,区域间带动作用将得到加强,区域发展差异度将逐步减小,呈现三地为中心的人口聚集和经济聚集向外层逐渐递减的发展趋势,最终实现京津冀协同发展的目标。

总之,从城市地理空间来看,京津冀都市圈的顶层设计框架已经成型,但更为重要的是结构—格局—过程—动能的演进,如果没有发展的动力形成过程,格局结构充其量就是僵硬的设置而已,因此,接下来更为重要的其实是对京津冀都市圈发展的动能培植及其对协同发展动力机制的探究。

注释:

①亚洲开发银行2007年公布的《河北省经济发展战略》中首次提出“环京津贫困带”,主要包括河北省与京津接壤的32个贫困县, 贫困人口达272.6 万人,面积达8.3万平方千米。

参考文献

[1] 张宁,方琳娜,周杰,等. 北京城市边缘区空间扩展特征及驱动机制[J]. 地理研究, 2010, 29(3): 471-480.

[2] 刘学敏,王玉海,敖华. “首都区”经济、社会、生态统筹协调发展研究[J]. 经济纵横, 2008, (4): 40-42.

[3] 原松华. 北京城市副中心建设促京津冀成中国经济第三极[J]. 中国发展观察, 2016, (12): 16-18.

[4] 王玉海. 京津冀协同发展中的产业调整[J]. 群言, 2019, (3): 4-7.

[5] 张鹏飞,王玉海,刘学敏. 北京城市副中心建设效应分析[J]. 城市发展研究, 2018, 25(9): 159-164.

[6] 顾朝林,庞海峰. 基于重力模型的中国城市体系空间联系与层域划分[J]. 地理研究, 2008, (1): 1-12.

[7] 董青,刘海珍,刘加珍,等. 基于空间相互作用的中国城市群体系空间结构研究[J]. 经济地理, 2010, 30(6): 926-932.

[8] 梅志雄,徐颂军,欧阳军,等. 近20年珠三角城市群城市空间相互作用时空演变[J]. 地理科学, 2012, 32(6): 694-701.

[9] 关伟,周忻桐. 辽中南城市群空间相互作用的时空演变[J]. 经济地理, 2014, 34(9): 48-55.

[10] 何胜,唐承丽,周国华. 长江中游城市群空间相互作用研究[J]. 经济地理, 2014, 34(4): 46-53.

[11] 刘春霞. 产业地理集中度测度方法研究[J]. 经济地理, 2006,(5): 742-747.

[12] 刘欣英. 产城融合的影响因素及作用机制[J]. 经济问题, 2016,(8): 26-29.

[13] 王发曾,吕金嵘. 中原城市群城市竞争力的评价与时空演变[J]. 地理研究, 2011, 30(1): 49-60.

Abstract: The metropolitan is a circle spatial structure formed by population concentration and industrial functions aggregation. The goal of the coordinated development of Beijing-Tianjin-Hebei is to explore a way of metropolitan area with Chinese characteristics, and the key of the top-level design is spatial structure restructuring, which determines the spatial structure effect. This paper takes the Beijing-Tianjin-Hebei metropolitan area as the research object, uses the gravity model and spatial correlation method to explore the spatial reconstruction of the Beijing-Tianjin-Hebei metropolitan area, and analyzes the effects of spatial reconstruction on regional economy and population agglomeration and diffusion. The results show that: firstly, the spatial organization reconstruction of the Beijing-Tianjin-Hebei metropolitan area has initially formed the prototype of the "three-legged arch"; secondly, the "three-legged arch" structure which consists of the Central Government District, the Beijing City Sub-center, the Tianjin and Xiong'an Districts, will be the optimization path for the coordinated development of Beijng-Tianjin-Hebei; thirdly, Beijing City Sub-center and Xiong'an Districts have strengthened the links among Beijing, Tianjin, Shijiazhuang and the surrounding areas, also, it has expanded the radiation range of the central cities and promoted the correlation between urban function and linkages.

Key words: Beijing-Tianjin-Hebei; metropolitan area; spatial reconstruction; structural effect

责任编辑:翟 祎