高铭暄:善用人工智能提升量刑建议精准度

本社记者 李天琪

“完善刑事诉讼中认罪认罚从宽制度”是十八届四中全会部署的重要改革任务。2018年刑事诉讼法修改对认罪认罚从宽试点中的成功做法和有益经验,予以肯定和吸收。自此,认罪认罚从宽成为我国刑事诉讼的一项基本原则和重要制度,并引起刑事诉讼程序的重大变革。

然而,不容忽视的是,实践中仍有一系列问题亟待讨论研究。怎样看待认罪认罚从宽制度在程序法与实体法上的价值和关系?在“从宽处理”问题上,为什么要考虑与刑法衔接问题?如何实现认罪认罚案件的精准量刑目标?就以上问题,记者在庆祝新中国成立70周年前夕采访了北京师范大学刑事法律科学研究院名誉院长、“人民教育家”国家荣誉称号获得者高铭暄教授。

误区,你理解的对吗?

记者:高老师您好!有关认罪认罚从宽制度,目前理论界和实务界已经进行了诸多有价值的探讨。您觉得实务工作中容易陷入的误区是什么?

高铭暄:2018年10月26日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》。这是1996年刑事诉讼法颁行以来的第三次修正,也是最大幅度的一次修正。

认罪认罚从宽制度是刑事诉讼法(2018年修订)的重点内容之一,也是修改的亮点。目前,对认罪认罚从宽制度的理解,主要侧重于刑事诉讼法层面。在实施上,也主要从程序法的角度展开。

但是,应当看到,认罪认罚从宽制度是对自愿如实认罪、真诚悔罪认罚的犯罪嫌疑人、被告人依法从宽处理的法律制度,是实体规范和程序保障一体构建的综合性法律制度。从制度定位讲,是对坦白从宽刑事政策的制度化和深化发展。以认罪认罚从宽制度为抓手,将坦白从宽的法律规定、政策要求加以系统化、制度化,从实体处理和程序适用两方面,强化认罪认罚的法律途径和法律效果,更好落实坦白从宽,全面贯彻宽严相济,是在更高层次上实现公正与效率相统一的制度安排。

因此,无论是在认罪认罚从宽制度的试点期间,还是当前认罪认罚从宽制度的全面实施阶段,既要从程序法的角度进一步推动贯彻与落实,也要联动实体法并推动深入实施。

记者:如何理解实体法意义上的认罪认罚?

高铭暄:关于认罪认罚的理解,刑事诉讼法第15条规定:“自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的”。但是,据我了解,刑事诉讼法学界对此仍有不同的看法,而在刑法层面,也有值得探索的地方。

一是认罪与自首制度的关系。包括认罪是否就是自首、认罪与共同犯罪中立功的关系等问题。

二是认罚与积极退赔退赃、主动缴纳罚金等之间的关系。

三是认罪认罚在刑法典中的合法性地位。目前,1997年刑法并未明确单独地规定“认罪认罚”,在实体法层面存在一定的规范合法性危机。

四是认罪认罚对理解刑法学中的一些概念带来了新的影响,如犯罪的概念、社会危害性、人身危险性等。

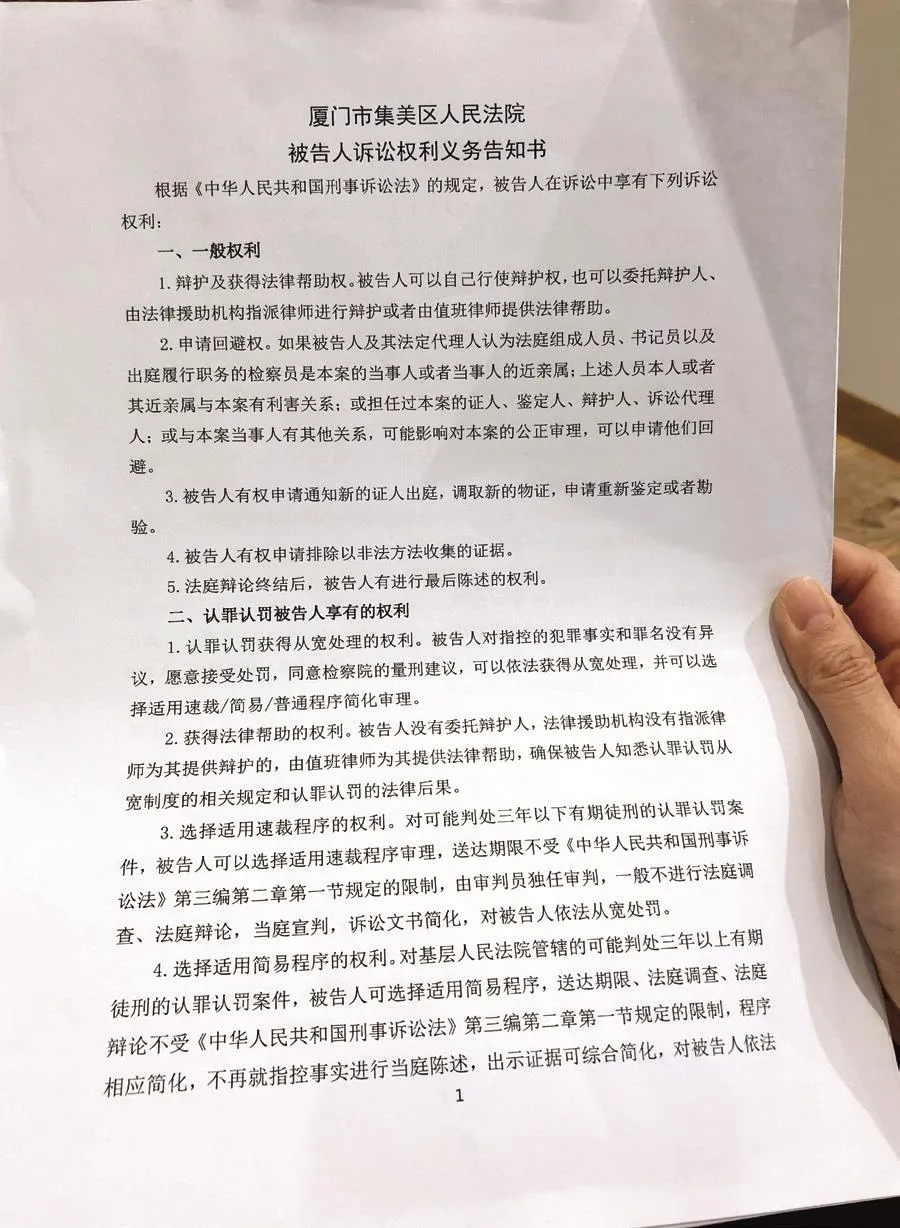

>>“从实体处理和程序适用两方面,强化认罪认罚的法律途径和法律效果,更好落实坦白从宽,全面贯彻宽严相济。”认罪认罚是实体规范和程序保障一体构建的综合制度。图为试点单位为被告人制作的权利义务告知书。 李天琪摄

五是认罪认罚是不是一个整体概念,而不能分裂开进行理解。但是,相应的刑法学依据尚不明确。

标准,你把握准了吗?

记者:有学者建议要把握好实体从宽的标准、幅度以及边界,对此您有何看法?

高铭暄:按照刑事诉讼法第15条的规定,从宽处理是最终的法律结果,也是该项制度的司法归宿所在。当前,办案机关围绕如何实现“从宽处理”,其实存在一些不同的认识,在实施层面也有不同的理解。

解决好“从宽处理”的问题,不仅要从贯彻落实刑事诉讼法的规定这一角度出发,也要通盘考虑与刑法衔接问题。在刑法层面的问题是:

首先,如何理解刑法第61条关于量刑根据的规定,认罪认罚是否应当作为一项新的内容。

其次,如何理解刑法第63条关于法定减轻的规定。对于认罪认罚的,需要作出减轻的从宽处罚。但又不属于第63条规定的情形,应如何处理?

第三,认罪认罚案件如何实现“依法”从宽处理,从而不突破刑法的相关规定与基本原理,并最终实现罪责刑相适应原则。

最后,认罪认罚是否属于独立的量刑情节。目前,不少观点予以支持。但问题是,我国刑法并无相关规定,这一立法空白如何填补的困惑随之而来。

记者:有学者曾说,认罪认罚从宽制度对于刑事实体法即刑法的发展有何影响,我们以往的研究并不多,这很容易给人以当下中国程序法超前而实体法滞后的感觉。您怎么看待认罪认罚从宽制度上刑法与刑事诉讼法的两法衔接问题?

高铭暄:刑事诉讼法(2018年修订)正式规定认罪认罚从宽制度后,其中一些规定,与现行刑法的规定存在一些不一致的地方,急需做好两法衔接问题。譬如,刚才谈到的认罪认罚是否属于独立的量刑情节等。

更值得刑法学界关注的问题是,在立法上,是否需要考虑以及如何启动刑法修正工作。只有从刑法典的角度解决好上述争议问题,实现两法的有序衔接,才能提供合法性依据,才能形成合力,共同促进认罪认罚从宽制度的全面实施。

对于这些实施过程中的新型疑难问题,我们应当加强理论研究,群策群力,尽快提出对策。

挑战,你准备好了吗?

记者:认罪认罚从宽制度实施中,会对检察机关、审判机关产生何种挑战?

高铭暄:刑事诉讼法(2018年)第15条规定,犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理。

第176条第2款明确规定,犯罪嫌疑人认罪认罚的,人民检察院应就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议。

第201条规定,人民法院一般应当采纳人民检察院的量刑建议。

这从立法上明确,检察机关作为主导的实施机关,应提出精准且明确的量刑建议。这对检察机关的量刑建议能力提升与量刑工作改革,提出了更高的要求。

同时,对于人民法院而言,对签署的具结书及量刑建议的审查,也成为新的庭审对象。

记者:2019年4月12日,全国检察机关贯彻落实认罪认罚从宽制度电视电话会议强调,进一步细化常见罪名量刑标准,加强量刑规范化建设。如何实现认罪认罚案件的精准量刑目标?

>>北京师范大学刑事法律科学研究院名誉院长高铭暄教授 资料图

高铭暄:2019年4月28日,全国检察机关“量刑建议精准化、规范化、智能化”网络培训要求,全面加快提升检察官量刑建议的能力和水平。特别明确要求充分发挥大数据智能辅助系统的作用,有效提升量刑建议的精准度。提议参考学习法院系统和专家学者开发的量刑辅助系统,充分论证并适时组织研发可以普遍适用的量刑建议辅助系统。

这明确提出了认罪认罚案件的量刑智能化改革之探索方向。可以肯定的是,大数据与人工智能分析技术能够在智能抓取相关量刑情节基础上,对刑期进行数据归纳、分析和智能输出。未来量刑活动离不开大数据智能辅助办案系统的支撑,必须充分利用人工智能提升量刑建议精准度。

实际上,针对认罪认罚案件的智能量刑预测辅助办案系统的研发与适用,正在加速推进。

最高人民检察院官方公众号推介,由广东博维创远科技有限公司研发与设计的“小包公”智能定罪与量刑系统,对认罪认罚案件,就具备强大的智能精准预测量刑功能。

神器,你有了解吗?

记者:能给我们介绍一下这个系统吗?

高铭暄:该系统首创理论量刑预测和实际量刑分析“双系统”,实现“一次操作、两套结果”。理论量刑预测系统提供实时刑期展示及法律依据,呈现量刑规范化表格;实际量刑分析系统依托大数据提供案件的可视化分析,双系统之间相互印证,最终实现精准量刑预测。

不仅如此,这套系统可以3秒生成全案的定罪量刑分析报告,明显提高司法效率,刑事法律依据可高效、精细化查询。以七百万级别的刑事文书案例数据库为依托,刑期预测过程实现实时刑期展示和法律法规、司法解释等法律依据及指导案例、刑事审判参考等司法观点的推送,彰显强大的量刑预测说理过程。

量刑规范化表格呈现量刑计算过程,充分考虑具体个案的法定情节、酌定情节与法官(检察官)自由裁量权,助力量刑规范化与量刑建议的提出。而且,提供同地区类案智能推送及大数据可视化分析。

通过这些工作,切实践行了习近平总书记提出的“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的司法理念,也很好地打通了法检两家的量刑建议衔接工作。

目前,“小包公”智能定罪与量刑系统已在全国近300个法院、检察院使用或试用,试运行效果良好。

听完高铭暄教授的真知灼见,对认罪认罚从宽制度的理解变得更加立体、丰满。认罪认罚从宽制度的重大意义不仅在于提升诉讼效率、节约司法资源,更在于化解社会矛盾、促进社会和谐,是社会治理体系和国家治理能力现代化的集中体现,是中国特色的协商司法的重要探索。