建国70年的中国特色国防与强军之路

国防大学 李大光

新中国成立70年,是我国经济社会大发展大跨越的70年,也是人民军队大发展大跨越的70年。70年来,我国的国防和军队建设是中国军事现代史上具有划时代意义的发展阶段,国防建设更加坚固。特别是十八大以来,军委习主席依法治军、铁腕反腐,严惩军中蛀虫,我们的钢铁长城变得坚不可摧。在党中央、习主席的统领下,国防和军队建设取得了历史性成就,全军正以豪迈步伐向着世界一流军队挺进。

体制、编制在调整改革中不断完善提高

自从1927年8月1日南昌起义以来,我军已经走过了92年的光辉历程。经过22年的革命战争,共产党领导的这支人民军队打败了国民党反动派,解放了全中国,锻造成一支无坚不摧的革命军队。

新中国建立后,中国进入了社会主义建设时期,我军也进入了压缩调整阶段。新中国成立之初的前10年,人民解放军在担负繁重作战任务的同时,抓紧时机连续进行了4次大规模精简整编,完成了由单一陆军向诸军兵种联合军队的过渡,军队数量由最高时的600余万人减至200余万人,初步建立了科学合理的编制、体制,军队的质量建设迅速提高。由于我国周边安全形势复杂等多种原因,到20世纪70年代末,我军仍然呈现规模庞大体制、编制臃肿的状态。

1978年5月13日,邓小平在同总参谋部领导谈话时,针对“文革”对军队建设的破坏,曾形象地指出:“我们军队的状况,还是1975年讲的,就是三种状况:软、懒、散;五个字:肿、散、骄、奢、惰。”他语重心长地说:“这么庞大的指挥机构,指挥战争是要打败仗的。”当时的国际安全环境已经发生了较大变化。虽然仍然是美苏两极对峙状态,但世界大战在较长时间是打不起来的,和平与发展已经成为时代主题;另外,在全球范围内正在兴起一场新技术革命,并深刻影响现代战争形态和军队建设。根据国际安全形势的发展和变化,党中央、中央军委决定对军队实施精简整编改革。改革开放40年来,我军经历1982年、1985年、1988年、1997年、2003年和2015年的六次精简整编,全军总员额从20世纪70年代末的510余万人,到2015年精简整编完成时下降为200万人。人民军队由精兵之路走向强军之路,目前正在向世界一流军队迈进,以全新的面貌呈现在世人面前。

为推动中国特色军事变革深入发展,构建中国特色现代军事力量体系,十八届三中全会审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出深化军队体制、编制调整改革。2015年,党中央、习主席启动了一场脱胎换骨的国防和军事改革,军队领导指挥体制彻底变革,取消了运行多年的总部制,改“四总部”为15个职能部门,改7大军区为5大战区。2017年9月3日,习近平主席在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年大会上庄严向世界宣布:中国将裁减军队员额30万人。此次深化国防和军队改革按照精简高效原则,坚持减少数量,提高质量,在兵力规模构成方面重点实现了以下三个方面的优化:“着力优化军兵种结构,压减陆军规模,组建战略支援部队,使军兵种结构更好适应国家安全战略和军事战略需求;着力优化军兵种内部力量结构,统筹传统作战力量与新型作战力量发展,推动了军兵种建设战略转型;着力优化力量布局,依据不同战略方向安全需求和作战任务,调整力量配置重心,建立海外保障基地,构建了积极防御的军事战略布势。”

经过多年的努力,我国国防和军队改革大刀阔斧、蹄疾步稳,迈出了构建中国特色军事力量体系的历史性步伐,在改革征程上不断创新,取得了有目共睹的成绩。在深化国防和军队改革的进程中,我军迈出了强军、兴军的历史性步伐,人民军队体制一新、结构一新、格局一新、面貌一新。

武器装备实现跨越式体系发展

建设一支掌握先进装备的人民军队,是我们党孜孜以求的目标。新中国成立之初,我军的武器主要是在抗日战争和解放战争中缴获的,而且多数是美、日等国在第二次世界大战前及大战期间生产的,性能较差、品种繁杂。

于是,我国从仿制到研制,来缩小与世界军事强国的技术差距。其中以仿制为起点,缩短武器研制时间,是一条投资少、见效快的路子。从 1954年开始,依据《中苏科学技术合作协定》,我国开始从仿制苏式淘汰的旧装备转向仿制苏式现役装备。经过不懈努力,在20 世纪 50 年代,我国先后试制成功近百种武器,包括各种口径的迫击炮、大口径榴弹炮、小口径高射炮、野战炮及配套弹药、多型号雷达、装甲输送车;到了60年代,我国先后仿制成功各种类型战机和各类舰艇,还有各类导弹。从20世纪50年代中期到60年代初,大量仿制的武器装备相继装备我军部队,从而大大缩短了我军与外军常规武器装备的距离。我军的常规武器装备也完成了从购买、仿制到自主化的历史性跨越。

紧接着,我国向尖端技术进军,完成了“两弹一星”的研制。经过千百次试验,中国的第一颗原子弹于1964年10月爆炸成功。第一颗原子弹爆炸成功后7个月,中国又成功地进行了飞机空投原子弹空爆试验,有了可以使用的核武器。1967年6月17日,我国的第一颗氢弹爆炸成功,中国成为第4个掌握氢弹技术的国家。1970年4月24日,“长征1号”火箭将“东方红1号”人造地球卫星送入太空。

1991年爆发的海湾战争,是对我军现代化建设强烈的冲击波,极大地改变了中国军队武器装备建设和发展轨迹。全军上下深深感到,当今时代的战争已经不是过去的机械化战争,没有先进的武器装备很难取得战争的胜利。为实现我军武器装备建设的集中统一领导,党中央、中央军委决定,人民解放军总装备部和新的国防科工委于1998年4月5日正式成立。经过十多年的努力,我国形成了以核、航天、航空、船舶、兵器、军事电子6大行业的11个大型军工集团为主体,由机械、冶金、化工、建材、纺织、有色金属等行业相配套,涵盖科研、实验、生产、教育等各领域的国防军事工业体系。

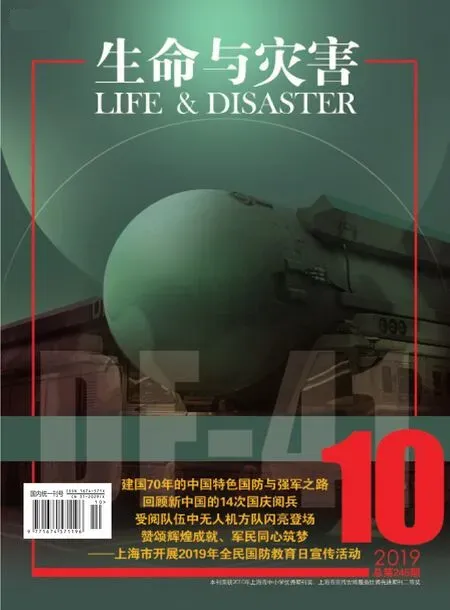

进入21世纪,高科技大量运用于军事领域,已使战争样式、特点和规律发生了重大变化。新一代主战坦克、反坦克武器、导弹驱逐舰、新型战机、机动远程战略导弹等为代表的一批高新技术武器装备,其技术性能有的已接近世界先进水平;军事电子信息装备初步实现数字化、综合化、一体化,保密和抗干扰能力有了新的提高。党的十八大以来,以习近平主席为核心的新一代党中央领导集体,站在国家发展和民族复兴的战略全局高度,着眼于维护国家安全利益需求,积极构建适应打赢信息化战争要求的装备体系,加快推进武器装备信息化建设。航空母舰、第四代坦克、第五代战斗机、高超音速导弹等“大国重器”实现零的突破,新型主战坦克、武装直升机、大型舰船、高性能战斗机等一大批骨干装备批量列装部队,基本建成要素齐全、功能完整的武器装备体系,走出了一条有中国特色的武器装备发展道路。

中国特色军事理论不断探索创新

先进的军事理论,历来是军队建设健康发展的必要条件,是军事行动的先导。一支军队要想成为强大的精锐之师,必须不断提升军事理论创新能力。20世纪70年代以来,面对世界军事发展和新军事变革的挑战,我军坚持解放思想、实事求是、与时俱进,不断加强理论武装和推进理论创新,形成了中国特色现代军事理论体系。

毛泽东军事思想的问世,使中国的兵学理论进入了一个崭新时代。毛泽东把马克思主义的战争观、方法论用于军事理论的创造,提出了许多前人没有发现、也无法发现的民族解放战争指导规律,军事理论的发展终于出现了新的飞跃。在我党我军历史上,形成了毛泽东军事思想等一系列国防和军队建设思想,集中体现了马克思主义中国化在军事领域各个不同发展阶段的创新成果。毛泽东军事思想是马克思列宁主义的基本原理和中国革命战争具体实践相结合的产物,是中国人民革命战争和国防建设与国防斗争实践经验的总结,是中国共产党集体智慧的结晶。其科学体系是由关于中国革命战争、国防问题的基本原理、原则而构成的具有不同功能、不同作用,而又相互联系、相互制约的有机整体。

改革开放时期,我党的军事理论在毛泽东军事思想基础上又有了进一步创新发展。随着我国改革开放的深入进行,我军建设也随之进入了新的历史发展时期,形成了邓小平新时期军队建设思想。冷战结束后,国际安全形势发生了深刻变化,世界新军事变革深入全面展开,战争形态由机械化战争向信息化战争转变,国内改革开放深入展开,形成了江泽民国防和军队建设思想科学理论体系。进入21世纪后,根据新世纪国际战略格局、国家安全形势和经济全球化趋势,我国对新世纪新阶段我国军事战略、国防建设和军队建设进行了理论探索,形成了胡锦涛国防和军队建设重要论述的思想理论体系。

党的十八大以后,创立了习近平新时代强军思想。习近平在担任中央军委主席后以马克思主义政治家的巨大理论勇气和战略智慧,对国防和军队建设做出深邃思考和战略筹划,提出一系列新思想、新观点。在习近平主席的领导下,明确了强军兴军的使命任务、目标方向、原则制度、根本指向、战略布局、重要路径等一系列根本性问题,从而形成了一个逻辑严密、意蕴深远的习近平新时代强国思想的科学军事理论体系。

从军民兼顾到军民融合的国防发展之路

军民融合发展战略是中国共产党在领导中国革命、建设和改革过程中不懈探索的理论创新成果,是党领导打赢革命战争和取得社会主义现代化建设伟大成就的基本经验,是对经济建设和国防建设协调发展规律认识的重大升华。

军事工业与民用工业坚持平战结合、军民结合、军民两用原则,是新中国党的第一代领导集体共同探索形成的战略思想。1956年,毛泽东同志在《论十大关系》中创造性地提出正确处理国防建设和经济建设的关系,形成“军民兼顾”战略思想。第二机械工业部于 1956年制定了“平战结合、军民结合、以军为主、寓军于民”的国防工业发展方针。

进入改革开放新时期,我党科学分析和准确判断国际国内形势,提出“军民结合、平战结合、军品优先、以民养军”的十六字方针,为开创工业、农业、科技和国防现代化建设新局面奠定了坚实基础。冷战结束以来,当代世界新军事变革迅猛发展,信息化战争的制胜机理和作战样式发生了深刻变化,国防和军队现代化建设对经济、科技和社会的依赖性空前增强。世纪之交,我党明确提出建立“军民结合、寓军于民”的国防科技工业新体系,注重在国家基础设施建设中贯彻国防要求,促进了经济和国防两大建设的紧密结合。

进入新时代,我党着眼于解决深层次矛盾,创造性地提出军民融合发展的思想。党的十八大以来,习近平同志敏锐洞察和深刻把握新形势下经济建设和国防建设协调发展规律,对军民融合发展作出一系列重要论述和重大决策。2017年6月20日,习近平主席在中央军民融合发展委员会第一次全体会议上发表重要讲话强调:“把军民融合发展上升为国家战略,是我们长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果,是从国家发展和安全全局出发做出的重大决策,是应对复杂安全威胁、赢得国家战略优势的重大举措。”2017年1月,中央成立军民融合发展委员会。

党的十九大进一步明确了军民融合发展的航向航程,擘画了远景蓝图,军民融合重大改革明显提速,系列政策密集推出,军民融合发展进入了新时代。为推动军民融合改革不断深入,十九届中央军民融合发展委员会于2018年3月2日召开第一次全体会议,审议通过了《国家军民融合创新示范区建设实施方案》,明确示范区建设的指导思想、主要目标、基本原则和遴选标准,努力探索军民融合发展新路径、新模式,形成了可复制、可推广的经验做法。