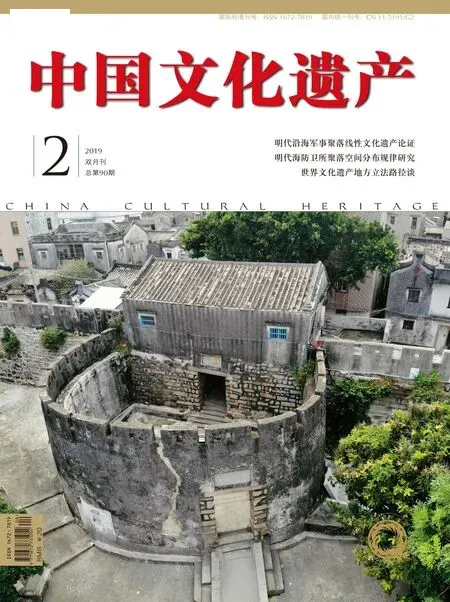

明清海防聚落景观文化遗产基因识别及意义

曾 娟(中山大学地理科学与规划学院 广东广州 510275)

自明初始至清代末年,为了防御倭寇与海盗自海上而来的侵犯,我国在北起辽东鸭绿江边、南下经北直隶、南直隶、浙江福建,直抵广东与安南交界处长达18000多千米的曲折而漫长的海岸线上,建设了若干海防聚落与军事设施。这些选择在山海之间的关键地理位置上建造的卫城、所城、炮台、堡、寨、关隘、烽燧等,以及连同衍生的各类军事功能场所成为沿海一道重要的屏障,被认为是明清时代防范倭寇、维系政权稳固的重要举措,有效地巩固了国土安全。

海防聚落是一个相当复杂的体系。已有研究总结了明代海防与聚落体系,提出海防防线由陆上海防聚落体系与海洋海防聚落体系共同构成。从空间上看这一体系最终可分为水军巡海、水寨巡防和陆地聚落等三个层次[1]。故此类文化遗产与其他聚落遗产相对独立存在的特性有着很大的区别。可以这样说,在复杂的海岸线上的若干海防聚落就如同一条线穿起的若干珍珠,没有任何一个聚落是完全可以独立存在的。这决定了海防聚落景观文化遗产的宏观性、系统性与复杂性(图1)。

在城市化快速发展的今天,海防聚落景观遗产保护现状不容乐观。多数海防聚落呈现出孤岛化、破碎化和边缘化的场景,保存完好的数量较少。部分格局保存较为完整的卫所城也景观杂乱无序,叠加多种文化及风貌,给海防聚落文化遗产的整体辨识带来一定难度。对于现有遗存之间的轻重缓急关系并未有深入的研究,容易出现“有什么保什么”的状况。如何能够准确地把握此类文化遗产的特性,并能够清晰地理解其最核心的价值与意义,是学界持续关注的一个问题。本文试图寻找一种方法与标准来对海防聚落景观价值进行梳理。

表1 明清海防聚落景观文化遗产基因识别一览表

一、聚落景观基因研究与主要方法

基因的概念来源于生物学,主要是指在生物体内呈线性排列的DNA片段,这个片段在物种进化和延续的过程中起到决定性作用,是携带特定遗传信息的基本单位,能反映一个生物总群的共同特征。近年来基因概念被运用在文化地理学中,将文化与基因进行类比,提出所谓的文化基因。同时将这种文化基因理论应用在对传统景观的编码与识别之中,提出景观基因的概念。景观基因是一种景观所特有的区别于其他景观的内子文化因子,是景观“遗传”的基本单位[2],即某种区别于其他景观的独特因子。在传统聚落研究实践中,地理学者提出了“传统聚落景观基因理论”,胡最、刘沛林等提出景观文化基因信息单元的概念,探讨其提取方法,并总结了传统聚落景观基因信息单元的表达机制,认为聚落景观基因的确定应依据景观内在唯一性原则、外在唯一性原则、局部唯一性原则、总体优势性原则进行基因提取[3](图2)。对景观基因应从不同角度去分析,并采用不同的分类方法。如果按照遗产本身的属性来分,即基因的重要性与否,可以分为主体基因、附着基因、混合基因与变异基因。如果按照基因的外在表现形式,可以分为显性与隐性基因[4]。本文依据海防聚落文化遗产的基本特性综合了这两类基因分类方法,提出了主体显性基因、主体隐性基因、附着基因、混合变异基因的分类方法。

二、海防聚落景观文化遗产基因识别

明清海防聚落景观指的是以海防为主要目的,在海上以及近海陆地建设的防务工程的相关遗存景观。所以对于海防景观文化遗产价值评定而言,其最核心的“DNA”必定是围绕海防而展开的军事文化。也就是说,可以依据与军事文化的相关紧密程度来作为判断其价值核心与否的重要因素。

总体而言,在海防聚落景观文化遗产中与军事紧密相关,且在多数聚落当中具有一致性特点的景观都属于主体基因。附着基因必须依附于主体基因而存在,这些基因可能会随着地域文化和气候条件的变化而变化。混合与变异基因是内容丰富,成分复杂,且部分游离于原形态的景观。值得注意的是,本文关于聚落景观基因的划分并不完全是依据物质形态的存留与否为主要的划分依据,而是依据要素与海防军事文化之间的紧密度而定。

(一)主体基因

主体基因是聚落景观中最显著的属性特征,是此类聚落景观区别于其他聚落文化景观的典型特征,具有能够区别于其他类型文化遗产的典型物质遗存和独特营造思想等。对海防聚落文化遗产而言,主体显性基因是和军事文化紧密相关的部分,如作为海防主要防务工程遗存——卫、所、堡、寨等系列物质性遗存。这些遗存完整程度不一,遗留部分也不尽相同,但不论其保存程度如何,主体基因始终是此类文化遗产保护中最值得研究的部分。如建于明洪武二十七年(1394年)的深圳大鹏所城(图3)与同时期的捷胜所城在建造规模上有所差异,现有遗存在完整性上差异也非常大。大鹏所城目前有相对完整的格局和部分城墙及城门遗存,捷胜所遗存仅剩下部分城墙,而最完整当属其瓮城。明洪武九年(1376年)始筑的蓬莱水城在格局与建筑遗存上则较为完整。

除了显性的主体基因以外,主体基因中还有隐性基因,也是比较容易被忽略的内在基因。比如卫所城在地理环境的选择有着统一的思路,大多数城址扼守靠山面海的半坡地,视野开阔且易守难攻。同时这些城池选址分属于每一段海防线路中的核心地位,所城之间互为护佑,多个所城拱卫着卫城。这些都直接反映了古人的海防策略思想,体现了利用聚落与海洋合力抗敌的智慧。

比较典型的卫所城的平面形制具有以下特点:其聚落的平面形态较为规整,都有十字街道。十字街道将城平面分为简单四大区域,每块区域分属不同的功能。十字形街道和城墙垂直连接处设置主要出入口城墙(图4)。经过分析不难发现,由于要满足工期短、成本低的要求,同时也要满足便于管理士兵、能灵活调遣将士应对紧急战况的需求。布局简单,功能单一的建筑格局是军事类聚落的首选。这种平面布局与建于公元前700年至公元前300年左右的罗马营寨,有着明显的相似特征(图5)。这也是被忽略的隐性基因。

(二)附着基因

在聚落景观中,附着基因是指必须附着于主体基因而存在的一些其他内容,也可以分为显性附着基因与隐性附着基因。具体到海防聚落而言,显性附着基因主要指的是辅助于军事建设的物质遗存,主要包括两大类。第一类指的是附属于军事文化相关的军事功能场所遗存,如弹药库房和兵营码头等军事附属场所。据已有研究,此类设施目前主要有两种形式,一种为与主体防务工程分离独立设置的,一种为与主体防务工程联合设置的[5]。第二类指的是其他相关的物质遗存,如所城内部住宅、海防将士的故居与旧居遗址等其他功能建筑。大鹏所城内存留的刘起龙将军第、振威将军第、赖绍贤将军第就是此类遗存。

同时,附着基因还有可能是以隐性状态出现,如在不同区位中存在的地域性差异。我国南北海岸线绵延万里,各地地貌迥异,跨越几个不同气候带,为适应不同气候与地理条件的变化,附属类建筑在形态上会有较大差异。以岭南地区为例,岭南属于夏季盛行台风且常年湿热之地,所以城池内大部分建筑朝向为东南或正南,以便于与夏季主导风向平行,可以解决城内通风和防潮问题,营造更舒适的微环境。如在大鹏所城内多见适应岭南气候的影响而形成的天井式样建筑院落。而处于北方的所城则呈现出适应北方气候的建筑特点,如雄崖所城,城内建筑厚重而内向。所城内部建筑形式则易受到地域文化影响,捷胜城池内到处可见与当地民居一致的镬耳山墙(图6)。建筑平面形制与建筑细部具体形态和做法,相对于主体基因而言更加弱化,都属于附着基因。同时这些基因是具有地域性的,属于隐性基因。

(三)混合基因

混合与变异基因内容丰富、成分非常复杂,要甄别这类基因的主要标准是,相关的遗存和军事文化的直接关联度是否更趋于松散。事实上在遗产地现存的许多非物质文化遗产,属于本身与军事文化没有直接关系的典型混合基因,如相关墓葬、石刻、宗教建筑、寺庙等。仅大鹏所城中就有文庙、天后宫、关帝庙、华光庙、候王庙等数十处宗教建筑,有李氏宗祠、戴氏宗祠、罗氏宗祠、樊氏宗祠等多姓宗祠。这类遗存与海防军事建设的直接关系并不十分明确。此外还有一些战场遗迹,最著名的如辽宁大连的石门子战场遗迹;记录战绩的大量石刻,如山东蓬莱水城中留存有许多碑刻与石刻,位于宁波的威远城内的石刻群,多达40余方[6]。

从整体海防文化来看,这些体现混合与变异基因的物质遗存也是海防聚落文化遗产不可或缺的一部分,由于其特性比较复杂,甄别起来较为困难。在遗产保护实践中,常有“本末倒置”对其保护突出于主体隐性基因与附着隐性基因之上的情况。

结语

生物基因可以给聚落景观的特征研究带来启示,即可从整体的层面来系统地研究每个基因的功能、结构和表达等信息机制,而不是割裂各个基因之间的联系。也可以用科学保护的图解方法系统地提炼全部基因的共性特征和规律,并且可以结合信息学的方法进行个体机器特征的基因识别[7]。

把生物基因研究相关方法运用到海防聚落景观文化的基因识别的相关研究还处于最基础的阶段,尤其在对具体基因特征提取和整理方面还需要深入研究。本文试图给当前的海防聚落景观的研究保护工作提供一个新思路。如果在遗产保护实践中,能够清晰地甄别某一聚落或者多个聚落的主体显性基因、主体隐性基因、附着基因、混合变异基因,对各类遗存采取相应的措施,将会对遗产保护产生积极作用。