多种循环加载制度下Q235材料性能试验

张庆玲 金 淼 张荣强 李 群

1.燕山大学先进锻压成形技术与科学教育部重点实验室,秦皇岛,0660042.燕山大学机械工程学院,秦皇岛,066004

0 引言

Q235材料由于含碳量适中,强度、塑性、韧性和可焊性良好,且价格低廉,在大型结构件中得到了广泛应用,如液压机横梁等就是用Q235板材焊接而成的。液压机的作业条件恶劣,工作过程中所受载荷通常具有循环交变的特征,主要表现为循环载荷的周期、幅值和平均值随作业工件材质、大小、成形要求等的不同而不同。另外,大量的分析计算及工程实践均表明,对于具有复杂结构的大型现代液压机,由于载荷分布不均匀,结构不连续,以及组合构件间的不均匀接触等问题,本体中不可避免地会存在一定数量的局部高应力区,其应力水平有时可达到构件平均应力的2~3倍,甚至更高[1-3]。结构出现塑性变形后在循环载荷作用下的失效与安全服役也成为人们重点关注的问题。

在循环载荷作用下,材料可能出现棘轮效应、包申格效应、循环硬化及循环软化等现象,其力学性能会随载荷循环而发生变化,仅依据单向拉伸试验测定的材料性能指标进行液压机本体结构设计,难以兼顾其在实际工作中由交变载荷工况而导致的材料性能变化。这一问题已引起了国内外学者的关注。郑松林等[4]对中碳调质钢在低幅交变载荷作用下屈服强度增长规律进行了分析;杨飞等[5]对LYP160钢进行了多种加载制度下的循环加载试验,研究结果表明其具有良好的塑性变形能力;DUSICKA等[6]对低屈服点钢材进行了深入研究,建立了循环应力应变与低周疲劳寿命之间的关系; LI等[7]对Mn18Cr18N钢进行了拉压循环加载试验研究,得到了不同应变幅下该材料加工硬化速率几乎不变的结论;MAZANOVA等[8]对316L不锈钢进行了研究,得到了其循环应力应变曲线;ZHOU等[9]对结构不锈钢滞回性能进行了研究,发现结构不锈钢具有良好的滞回性能;陆建锋等[10]、LI等[11]对高强钢进行单调和循环加载试验,并根据单调和循环加载后的现象分析了其力学性能差异;陈俊岭等[12]对Q235钢进行了不同应变率下的试验研究,结果表明Q235钢为应变率敏感性材料;戴国欣等[13]对Q345和Q460结构钢进行了循环加载试验研究,研究发现两种钢均具有循环硬化、循环软化和包申格效应;张庆玲等[14]对小变形条件下Q235钢材料特性进行了研究,得到了应变控制条件下应力随循环周次变化的规律。尽管众多学者对许多材料在循环载荷及不同加载历史条件下材料力学性能的演化展开了多方面的研究,但对Q235钢在应力循环载荷下的力学性能演化研究尚不深入。

本文针对液压机横梁结构中常用的Q235材料在多种不同形式循环载荷作用下力学性能的演化规律进行了试验研究,以期为选用该种材料的设备进行更加符合工程实际的结构设计计算提供理论依据和基础试验数据。

1 试件准备和试验设备

试验材料选用厚度为20 mm的Q235钢板,沿轧制方向截取实心棒料,按国家标准加工成圆形截面试样,试样尺寸如图1所示。

图1 试样基本尺寸Fig.1 The basic dimension of sample

通过应变控制的单向拉伸试验测得:Q235钢存在明显的屈服平台,且其在常温准静态条件下的弹塑性变形行为表现出率无关特性。单向拉伸条件下Q235材料的基本力学性能参数如表1所示。

表1 Q235基本力学性能参数

本文中所有试验测试均在加载精度为0.2 kN的Instron8801型电液伺服疲劳试验机上进行,在试样标距段安装精度为0.1 μm、标距为12.5 mm的动态引伸计进行轴向应变测量,如图2所示。

(a)电液伺服疲劳试验机 (b)试验测试场景图2 试验设备Fig.2 Testing equipment

2 变幅值循环载荷作用下Q235力学性能的演化

为了研究Q235材料在变化的循环载荷下力学性能的演化规律,设计了变幅值循环加载试验,分别进行了应力逐级增长和应力逐级减小条件下的多级循环加载试验。

2.1 试验方案

试验过程采用三角波控制,设定应力加载速率为40 MPa/s,共设置4个等级的循环载荷,载荷变化区间如表2所示。共设计4组加载试验,每组测试3次,取平均值作为测试结果,各组的循环加载制度如表3所示。

表2 载荷变化区间

表3 变幅值循环加载制度

2.2 试验结果与分析

图3以LL-01组试验为例,给出了载荷先逐级增大后逐级减小的循环加载条件下测得的应力应变曲线。从图中可以看出,在第一级首次循环加载阶段出现了明显的屈服平台,这与单向拉伸试验曲线一致。在后续的循环加载过程中材料产生了明显的棘轮效应,出现了循环软化现象。

本文中棘轮应变εr按下式计算:

(1)

由于循环加载第一周时存在屈服平台,且其最小真应变为0,因此,本文中棘轮应变的计算均从第二周开始。

图3 LL-01组实测应力应变曲线Fig.3 The measured stress-strain curve of LL-01 group

第一级循环加载过程中所产生的棘轮应变随循环周次的变化如图4所示。图4显示,棘轮应变主要受外加载荷大小的影响。在循环加载初期,棘轮应变随循环周次的增加增大较快,约在第20周之后,其增速变缓并趋于稳定。棘轮应变与外加载荷和循环周次间的关系可用下式表达:

(2)

图4 棘轮应变随循环周次的变化曲线(第1级)Fig.4 The changing curves of ratcheting strai n with cycling times(the first stage)

式中,εra为应力控制条件下的棘轮应变;εr2为单级加载试验第二个循环周次的棘轮应变;σp为应力峰值;σ′s为上屈服极限;Ν为循环周次;κ、λ均为材料参数,分别表示应变增量随η变化的斜率和截距。

将相邻两个循环周次内棘轮应变的变化量定义为棘轮应变率,棘轮应变率反映了循环加载过程中棘轮应变累积的快慢程度。试验表明,不同载荷水平下棘轮应变率的稳定值与应力峰值间成指数关系,如图5所示,可用下式计算:

(3)

图5 棘轮应变率与应力幅值的关系曲线Fig.5 The relationship between ratcheting strain rat e and stress amplitude

图6 多级加载条件下各级棘轮应变变化曲线Fig.6 The changing curves of ratcheting strain at al l levels under multistage conditions

在后续的各级循环加载过程中,棘轮应变的大小主要受载荷大小的影响,同时加载历史对棘轮效应也有很大的影响。本组试验中LL-02组的第1、2、3级载荷分别和LL-01组的第2、3、4级的载荷相同,测试结果显示LL-01组除第2级循环载荷作用下的棘轮应变与LL-02组的第1级基本相当外,其他各级循环载荷作用下产生的棘轮应变都明显大于LL-02相应载荷水平下的棘轮应变。对比LL-02和LL-03、LL-03和LL-04组的实验结果,均有相同的规律。进一步观察LL-04的第1级、LL-03的第2级、LL-02的第3级和LL-01的第4级,它们也具有相同的载荷水平,而所产生的棘轮应变却是依次递增的,如图6中椭圆标记处所示。显然在载荷水平逐级增大的情况下,前期较低载荷水平下的循环加载会使后续较高载荷下循环加载所产生的棘轮效应有所增强。而在循环载荷逐级减小的过程中,材料棘轮效应表现出了不同的特点,尽管循环载荷在逐级减小,但是棘轮应变却并不会减小,在此过程中,棘轮应变率保持为0。

载荷历史不仅改变了棘轮应变值的大小,而且对棘轮应变率也存在很大影响。多级应力加载制度下各级棘轮应变率的稳定值见表4。

表4 变幅值循环加载制度下各级棘轮应变率稳定值

对比LL-02组的第1级和LL-01组的第2级、LL-03组的第1级和LL-02组的第2级、LL-04组的第1级和LL-03组的第2级,可以看出在相同的载荷作用下,当前期有较小的载荷历史时,棘轮应变率会明显增大,如图7所示。

图7 不同加载制度下第1级和第2级棘轮应变率Fig.7 The ratcheting strain rates at first stage an d second stage under different loading systems

3 预变形对棘轮效应的影响

为了探讨Q235材料已有塑性变形时,在循环载荷作用下的性能演化规律,设计了不同预变形量下的循环加载试验,进行了不同预应变值、相同应力条件控制下的循环加载试验。

3.1 试验方案

试验过程采用三角波控制,应力加载速率为40 MPa/s,共设计了4组加载试验,每组测试3次,取平均值作为测试结果,各组的循环加载制度如表5所示。

3.2 试验结果与分析

以预应变为0.4%条件下循环加载试验为例,测得应力应变曲线如图8所示。图8显示,在经历0.4%预应变后的第一周应力加载过程中,仍有屈服平台出现,在后续的循环加载试验中Q235仍表现出棘轮效应和循环软化特性。图9给出了在经历不同预变形后,σv=0、σp=340 MPa应力控制时棘轮应变随循环周次的变化曲线。图9显示,随着预变形量的增大,棘轮应变反而会减小,预变形对后期循环载荷引起的棘轮效应存在一定的抑制作用,而且预变形量越大,抑制作用越明显。由图9还可以看出,预变形越大棘轮应变率越大,棘轮应变率与预变形量的关系可由下式计算得到:

表5 不同预变形条件下应力控制的循环加载制度

图8 预应变0.4%条件下的应力应变曲线Fig.8 The stress-strain curve at pre-strain 0.4%

(4)

图9 不同预变形后相同应力控制下的棘轮应变Fig.9 The ratcheting strains at the same stress contro l after different pre-deformation

由于棘轮应变率随预变形量的增大而增大,所以即使有预变形时材料棘轮应变初值较小,但由于棘轮应变率较大,在经历足够的循环周次后,其棘轮应变会逐渐趋近于无预变形条件的棘轮应变值。有预变形时,应力控制下材料的棘轮应变可以用下式计算:

(5)

4 载荷保持时间对棘轮效应的影响

为了探讨载荷保持作用下,循环载荷对Q235材料性能的影响,进行了相同应力幅值条件下不同载荷保持时间的循环加载试验。

4.1 试验方案

试验过程采用三角波控制,设定应力加载速率为40 MPa/s,当试样拉伸到峰值和卸载至零点时,载荷均保持一定时间,共设计了4组不同载荷保持时间的加载试验,每组测试3次,取平均值作为测试结果,各组的循环加载制度如表6所示。

表6 带载荷保持时间的应力控制循环加载制度

4.2 试验结果与分析

图10分别给出了载荷保持时间为零时和载荷保持时间为8 s时得到的循环应力应变曲线。可以看出,载荷保持时间并没有改变应力应变曲线的基本形式,但它使得响应应变增大了,并且在200周循环结束后的应变增量明显大于载荷保持时间为零条件下的对应值,也就是说载荷保持时间的存在使得Q235循环软化现象和棘轮效应更为明显,不同载荷保持时间下的棘轮应变如图11所示。图11显示,载荷保持时间越长,棘轮效应越明显,试样就越容易失效。这一现象与蠕变有相似之处,显然会加速材料的失效。

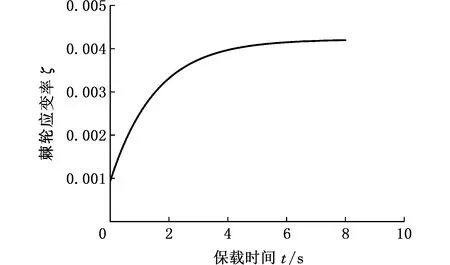

载荷保持时间延长使得棘轮应变增大的同时,棘轮应变率也明显增大,两者间成幂指数关系,如图12所示,可以用下式表示:

ζ=α′3exp(α′3t)+β3

(6)

式中,ζ为载荷保持时间不为零条件下的棘轮应变率;t为载荷保持时间,t>0;α3、α′3、β3均为材料参数,可通过试验得到。

(a)载荷保持时间为零

(b)载荷保持时间t=8 s图10 不同载荷保持时间的应力应变曲线Fig.10 The stress-strain curves at different loa d holding time

图11 棘轮应变与循环周次对应关系Fig.11 The relationship between ratcheting strai n and cyclic times

图12 棘轮应变率与载荷保持时间对应关系Fig.12 The relationship between ratcheting strai n rate and load holding time

可以看出,在载荷保持时间较短的区间内,随载荷保持时间的延长,棘轮应变率增长迅速;当载荷保持时间达到一定数值时,棘轮应变率会趋于稳定。

可见,此加载制度下的棘轮应变是载荷保持时间、应力载荷、循环周次的函数,可用下式计算:

εrt=εra+(τ1Ν+τ2)t+τ3Ν

(7)

式中,εrt为载荷保持时间不为零时的棘轮应变;τ1、τ2、τ3均为材料参数,可通过试验获得。

5 结论

(1) Q235材料在应力控制的循环加载过程中表现出明显的循环软化特性和棘轮效应,棘轮应变的大小主要取决于载荷水平。

(2)当循环载荷逐级增大时,前期的变形会导致后期的棘轮应变增大;而当循环载荷逐级减小时,后期的棘轮应变值取决于最大载荷时的棘轮应变,且棘轮应变率接近于零。

(3)当预变形的响应应力峰值小于后期控制应力峰值时,预变形对材料的棘轮效应具有抑制作用,且预变形量越大抑制效果越明显。

(4)载荷保持时间延长会使材料的棘轮应变增大,棘轮应变率增大,导致材料失效加速。