探析汉代画像石中“萐莆”祥瑞图案

赵钰

摘 要:画像石题材多样,内容丰富,数量繁多,具有鲜明的时代特征,是汉代美术的代表。它对中国后来的各类美术产生着深远影响,在中国美术史上占有重要位置。文章从汉画像石的祥瑞题材出发,分析“萐莆”这一瑞草图案的内涵与形象特征。

关键词:汉代画像石;祥瑞图案;瑞草萐莆

一、汉代画像石与祥瑞图案

画像石是在石材上进行的雕刻装饰,通常用于墓室或祠堂等建筑物上,是服务于我国古代丧葬仪式的独特艺术形式,具有鲜明的民族特征和时代特征。汉代文景之治施行“无为而治”的政治主张,轻徭薄赋、休养生息的利民政策,使经济得到发展,为厚葬提供了经济基础。“事死如生”“灵魂不灭”的观念使汉代人认为死亡只是意味着生活方式的转变,而不是生命的终结,灵魂可以在阴间继续生存下去,且与现世生活无甚差别,汉代的丧葬观念使得其墓葬艺术得到空前发展。作为墓葬装饰的汉画像石艺术既刻画了墓室主人的现世生活,也能表现出墓室主人在瑞兽的陪伴下升天的思想和对神仙世界生活的向往,因此汉画中有关祥瑞题材的图像也得到了较大的丰富和发展。此类祥瑞题材的图像表达出时人对寄予美好愿景的祥瑞之物形象的具体刻画,在这些祥瑞图案中表达着汉代人盛行的“天人感应”“谶纬学说”等社会文化中祈福避祸、辟邪驱灾的观念。

在中国传统装饰图案里贯穿着“图必有意,意必吉祥”的观念。“祥瑞”一词,是吉祥福瑞之意,或者是吉祥的征兆。在封建社会时期,有着所谓“上顺天心,下安百姓”美善之事的思想观念,古人认为当有祥瑞出现是因为人们做了什么样的好事,也就是所谓的“天人感应”。当然,祥瑞的对应面是灾异,如果说祥瑞事件的发生是因为对人的褒扬,那么,大的灾难、怪异事件的发生就是对人们的一种惩罚。因此,古人认为,如果帝王注重德行,社会清明太平,上天就会降下祥瑞,也就是“天人感应”,这也是一种自然的“天命观”。相反,如果帝王凶暴残酷,施行暴政,社会动荡,上天就会降下灾难作为惩罚。古人认为“天”是宇宙间最高的神,所谓“王权天授”,帝王是“天子”,是从“天”的手中接过权利的人,老百姓只能“听天由命”,古时的历代帝王都信奉这种观点[1]。为了表示帝王的政绩,从中央到地方,从上到下制造出许多祥瑞,这就大大丰富了对祥瑞题材的刻画。如“萐莆”这一祥瑞图案,对其出现的解释为“舜时生于厨”。“萐莆”生长在尧、舜厨房里,而尧、舜是历史上有名的明君,所以说这种瑞草只长在贤明王者的厨房中。

二、瑞草“萐莆”

“萐莆”也称“厨箑”“倚扇”,是古代传说中的一种神异的草。在《说文解字·艸部》中记载曰:“萐,萐莆,瑞草也。”[2]《白虎通·封禅》:“萐莆者,树名也,其叶大于门扇,不摇自扇,于饮食清凉,助供养也。”[3]在《太平御览》卷八七三“休徵部”引诸书中记载曰:“生如莲,枝多叶少,根如丝,转而生风。主于饮食清凉,驱杀虫蝇。舜时生于厨,又尧时冬死夏生……”[4]从文献记载中可知,“萐莆”是一种具有神奇功效的瑞草,它枝子多而叶子少,根部细如丝,不用人来摇动就可以自己转动,送来凉风,达到驱逐赶跑蝇虫、使食物不变质的目的,因其只长在贤明王者的厨房里,所以还可以作为君德祥瑞的象征。汉代王充在《论衡·是应篇》虽对“萐莆”提出质疑,但其“儒者言箑脯生于庖厨者,言厨中自生肉脯,薄如萐形,摇鼓生风,寒凉食物,使之不臭……”[5]的言论也从侧面为当时汉代人刻画萐莆的样式和功能做了证明。汉代“举孝廉”制度和厚葬之风盛行,再加上又是一个把孝道提到了非常高位置的时代,所以发展到后来便有了“孝道至,则萐莆生庖厨”的说法。

笔者初次见到“萐莆”图案时,第一时间蹦入脑海的是落地电风扇的形象,觉得它们两个在形象外观设计和功能应用上实在是太过相似,而觉得内心震动。在《辞海》中查阅“电扇”这一词语,释义为:送风用的一种电气设备。利用电动机带动风扇叶片,促使空气流动,达到取凉或通风调节室内空气的目的[6]。这与对“萐莆”记载中不用人手摇动就可以自己转动产生凉风,使室内清凉的功能是如此相似,只是没了“萐莆”作为神奇瑞草所具备的“冬死夏生”这一特性。但萐莆这一奇特样式的设计,正体现了汉代人超前的想象力和汉画像石无穷的魅力。

三、“萐莆”与羽人、瑞兽

从含有“萐莆”的汉代画像石图像中可以发现,“萐莆”常由羽人或是仙人所持,因此“萐莆”作为装饰常伴随羽人或是瑞兽图像出现在画像石上。图1“萐莆”发现于江苏徐州九女墩汉墓的东汉晚期汉画像石作品中,该图像清晰地展示了刻画生动的“萐莆”形象,它形似一正在旋转的圆形植物,下部有茎相连接,茎两旁有酷似长叶的形状来作为“萐莆”陪衬,使其形象更为饱满丰富。在画像石上的右侧刻画的是一位肩生双羽略弯腰身的“羽人”。对羽人的形象的刻画,表达了汉代人对神仙世界的想象与向往。汉代人幻想仙人可以在天空中自由地飞翔飘舞,但是怎样才能使仙人飞起来呢,想象总是会从现实中产生灵感,他们便把目光投向了现实里天空中自由飞翔的鸟的翅膀。于是,时人在表现仙人的时候都会在其背上或双臂处刻画出一双翅膀,或者在仙人身上装饰羽毛。为了渲染无忧无虑、自由自在的神仙世界,就在画像石上多刻羽人,从而造成一种神秘的氛围。羽人图像是汉画像石中常见的题材,这与汉代人引魂升天思想相吻合,因之有“羽化升仙”一说。

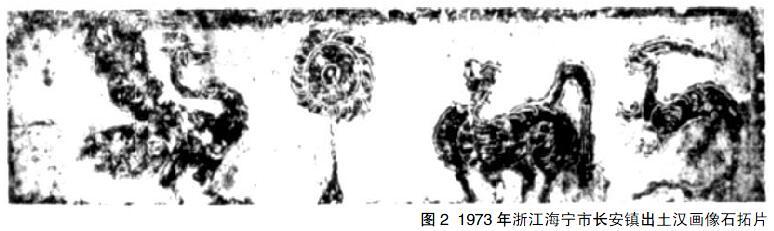

图2是1973年浙江海宁市长安镇出土的汉代画像石拓片,左侧刻画一只凤凰,右侧分别是麒麟和独角兽。“萐莆”居中间位置,似一转动的落地风扇。上部分内部是规整的圆形,环绕着肉叶,似在逆时针转动,下部分类似根茎相连接[7]。凤凰是鸟中之王,是当时人心目中的神鸟,是在汉画像石中常见图案,凤凰出现,是天下安宁和平的标志,且与汉人引魂升天的思想相吻合。麒麟是我国古代含有仁义之德的祥瑞神兽,是君王贤明的象征符号。人们从多种动物身上截取局部部分进行组合而形成了麒麟形象。它是一种瑞兽,在明主圣王和太平盛世的时候,多会刻画麒麟。独角兽是汉画像石中常出现的瑞兽,因为画像石是墓葬的一部分,汉人又有着“事死如生”的思想,所以此处刻画独角兽形象,应是想借助它们的威猛来达到为墓主人看门、辟邪的目的。

画像石的产生和发展正是处于“谶纬迷信”的盛期,而祥瑞事件的发生与“谶纬迷信”有着密切的关联,所以在这个时期对祥瑞题材的刻画就特别多。对汉画像石中祥瑞题材进行研究,能够让我们透过这些图案去全面且深刻地了解到汉代人们的辟邪祈福意识、升仙活动和吉祥文化[8]。“萐莆”是汉人心目中一株神奇的瑞草,是他们基于实际而又超脱现实而想象出的自动风扇,因其具有灵性,所以只长在王者、孝子的厨房里。“萐莆”所具备的“不摇自扇”“摇鼓生风,寒凉食物”“驱杀虫蝇”的功能,以及绝妙的外观形象设计,都令今人惊叹着。它是属于“谶纬迷信”中的一部分,是“天人感应”下的产物。汉代工匠艺师乐此不疲地刻画现实生活中和神话传说中的动物和植物,这既是他们美好愿想的表现,也向后人展示着他们的浪漫情怀。汉代画像石图像与汉代雕塑作品相似,都不注重对细节的刻画,其简单的轮廓描述,给人以丰富的想象空间,在古朴稚拙中显现出强大的生命力和动感。就如刻画在画像石上的那株瑞草,仿佛又从贤者、孝子们的厨房中长出,并徐徐地转动那细薄的枝叶,送来微微凉风。在倡导文化自信的今天,在逐步提高对文物珍藏重视的今天,在不断增强审美需求的今天,我们需要去研究它们、激活它们,让汉画像石散发出更加强大、持久的生命力。

参考文献:

[1]张道一.汉画故事[M].重庆:重庆大学出版社,2006:291.

[2]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:9.

[3]陈立.白虎通疏证[M].吴则虞,点校.北京:中华书局,1994:283.

[4]李昉.太平御覽[M].北京:中华书局,1994:1032.

[5]王充.论衡[M].长沙:岳麓书社,2015:217.

[6]夏征农.辞海[M].上海:上海辞书出版社,1999:1657.

[7]周保平.浙江海宁汉画像石墓两幅祥瑞图考辩[J].东南文化,2008(5):72-73.

[8]王明丽.南阳汉画像中的祥瑞图案[J].寻根,2008(2):12.

作者单位:

首都师范大学