基于儿童视角调控课堂教学

魏胜生

[摘 要]要想使“以生为本”与“以学定教”得以实现,教学设计前与教学实施过程中教师都要了解儿童的认知起点,把握儿童的认知规律,考虑儿童的真正学习需求,基于儿童视角适时调控课堂教学。通过适时调控数学课堂教学,让数学课堂更有深度,让数学学习真正发生,让儿童的数学素养得到深度滋养,让儿童的数学思维得到有效提升。

[关键词]儿童视角;课堂教学;调控

[中图分类号] G623.5[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2019)29-0018-02

随着课程改革的不断深入,教师的教育观有了很大的转变,学生自主探索、合作交流等學习方式逐渐被教师重视。但在实际教学中,很多教师更多关注的是能否按照自己预设的方案去完成教学任务,而忽视了“以生为本”理念的贯彻落实,很少考虑学生的真正学习需求,不能基于儿童视角适时调控课堂教学。那么该如何基于儿童视角适时调控数学课堂教学呢?下面就以“角的初步认识”的教学为例谈谈我的实践与思考。

一、学会接抛学生课堂上的“错误绣球”

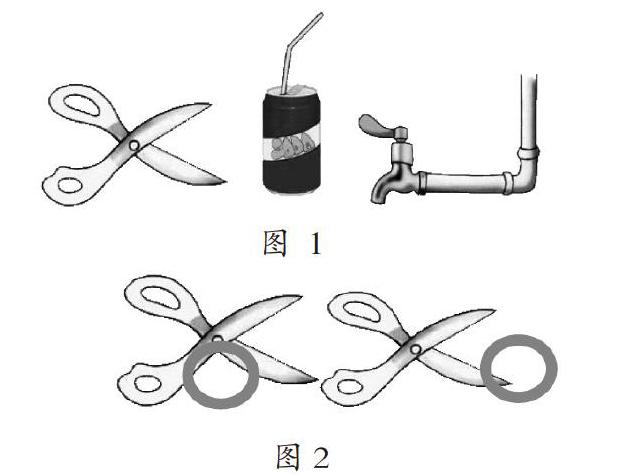

[案例1]教学“角的初步认识”时,我出示了主题图(如图1),让学生指出图中的角,学生只是指了角的顶点,并没有指出角的两条边,更不要说能有序地指角了。很显然这样的指角方式是不正确的。这时,我大胆地接下了学生抛出的这个“错误绣球”,暂时“默认”了他们的答案。我想:“这又何妨呢?这不正是学生对新知识的认知起点吗?不正是学生对角的最初感知与体验吗?如果学生都能正确地指出角,都能全面地认识角,那么这节课还学些什么呢?据此我正好可以了解学生的学习起点,从而及时地调整课堂教学。”

杜威曾大声呼吁:“我们必须站在儿童的立场上,并且以儿童为自己的出发点。”显然,在课堂教学中,教师必须基于儿童的视角,根据学生的生活经验和认知特点设计教学,并以此调控课堂教学。在数学教学中,由于学生的学习起点(包括数学知识起点与学生认知特点)不同,导致他们在学习过程中经常会出现认知偏差或错误,这是很正常的现象。作为教师,要有一双善于发现错误的眼睛,更要有一颗宽容大度的心,积极分析错误的成因,认真解读学生犯错的思维过程,把这些错误认知视为促进学生深度学习的有效资源,并以此调控课堂教学。

1.寻找接“球”时机

那么,如何处理学生抛来的“错误绣球”呢?是一脚把“球”踢得远远的,让它远离我们,还是暂时把“球”接住,待学生有能力纠正错误时再抛还给学生?我认为,教师应寻找合适的接“球”时机,抓住学生的认知错误,并对其善加利用。

2.在恰当的点抛出“球”

其实接“球”容易而抛“球”难,难就难在这个“球”该怎么抛,抛给谁,什么时候抛。这些都是很有讲究的。在学生学完摸角、画角(包括知道了角的组成部分)后,我意识到抛“球”的时机已到,于是在恰当的点抛出了“球”。

师:课始老师让一位同学指了剪刀上的角,是谁指的?来,按照刚才的指法再指一次。(学生演示)

师:你们觉得这样指角可以吗?为什么?

生:不可以。因为他只指了角的顶点,角的边还没有指呢。

师(将“球”抛回给指角的同学):那应该怎么指呢?你能重新给大家指吗?

……

教师只有善于抓住学生的错误资源,能主动地去认识学生的错误,了解学生错误产生的原因,并对其加以利用,才会让错误资源变成教师教学和学生学习的有效资源。

[案例2]教学“角的初步认识”时,课件出示主题图(如图2),先让学生找出图中哪里藏着角。有两个学生指角时出现了错误,指出剪刀下端和尖端处有角,如图2画圈处。

很显然,这两处都有弯曲的边,我心想:这不正好是我们即将要研究的角的边特征(边是直直的)的一个很好的反面素材吗?我认为这是个非常好的错误资源,于是没有直接否定这两个学生的答案,而是及时调整了原来的教学设计,留下一个悬念,等到练习时我猛地“回马一枪”:

师:刚上课时有同学在剪刀上找到了这样两个角,你现在认为它们是角吗?

生(刚开始找角错误的学生):我现在认为它们不是角。因为它们有条边是弯曲的。

正是抓住了学生的错误资源,并对教学做了及时调控,才让整个教学过程前后呼应,使整个教学环节层层递进、螺旋式上升。教师在课堂上接住一些“错误绣球”后,要游刃有余地寻找抛“球”的机会,面对学生认知上的不到位,不要急于解析,可以根据实际情况,巧妙地把“球”抛还给学生,学生会在自我反省或同伴的提醒下经历一个自我否定的过程。学生经历犯错、学习、纠错的过程,就会对新知形成正确的认知。

二、辨析学生眼里的“张口”与教师心目中的“张口”

[案例3]在试教“角的大小比较”这一内容时,我通过用硬纸板做的活动角来引导学生比较角的大小,在我的示范引导下,学生很快得出结论:角的大小与边的长短无关,与两条边张口大小有关。之后,我组织了以下练习活动。

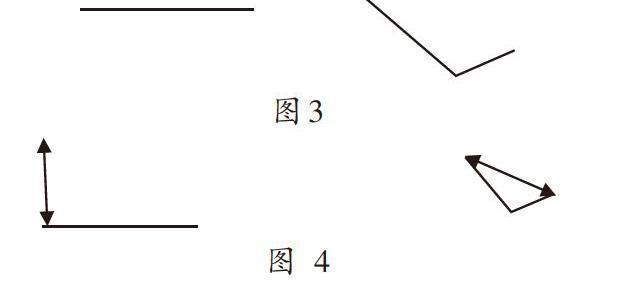

师:请看大屏幕(如图3),这两个角哪个更大一些?

生1:第一个角大一些,因为第一个角的边很长。

生2:我也认为是第一个角大一些,但不是因为它的边长,而是因为角的大小与边的长短无关。

师:那你认为原因是什么呢?

生2:我认为第一个角的张口比第二个角的张口要大。

师:同意他的请举手。(大部分学生都举起了手)

师:第一个角的张口怎么比第二个角的张口大呢?你能上来指一指这两个角的张口吗?

(生2用手比画,如图4所示。)

我又请了两个学生解释,他们一致认为第一个角大,理由是因为第一个角的张口大。课后,我做了深刻反思:为什么这一环节我教得累,学生也学得辛苦,而教学目标却没有达成呢?学生都异口同声地说出了角的大小与边的长短无关,而是与两条边的张口大小有关,判断时为什么会出现如此大的差异呢?

在这个教学片段中,虽然我一直在强调影响决定角的大小的因素不是边的长短,而是两条边的张口大小。可学生却一直认为边的延长会影响到角张口的大小,因为学生心目中角的张口在边的外端(非顶点处),依然回到了边的长短决定着角的大小。教师心目中角的张口那“口”在顶点处,而学生眼里角的张口那“口”却放在离顶点最远的地方,两者所说的张口并非同一个“口”。

学生眼里的角“张口”和老师心目中的角“张口”是一回事吗?问题背后的原因究竟是什么?著名心理学家奥苏贝尔认为:“影响儿童学习的首要因素,是他的先备知識。研究并了解学生学习新知识之前已具备的先备知识,配合之以设计教学,从而产生有效的学习,就是教育心理学的任务。”因此,教学中教师 一定要基于儿童视角,抓住儿童的起点,找准知识的切入点,联系知识间的衔接点,在第一时间读懂它们,以此有效调控课堂教学。

“角的大小比较”是本节课的教学难点。试教中,我没有基于儿童视角看问题,更没有基于儿童视角瞬间读懂问题,导致了学生张冠李戴式地进行比较,效果可想而知。基于以上思考,我再次研读了教材,充分理解教材的编排意图,基于儿童视角调节了教学活动。

师:刚才很多同学都用吸管做了一个角。老师课前也做了一个角,而且做的这个角的边比较长,还会变,你只要喊“变变变,变大”,角就会变大。(师生一起做游戏,在游戏中搞清楚角是有大小的)

师:老师这里还有一个角,大家比较一下,这个角的边要短一些,谁能让它变大变小,变得和这个角一样大?

师:咦?你的角边这么短,而我的角边这么长,我俩做的角却一样大,这是为什么呢?

这个环节主要是让学生透过快乐游戏了解角是存在着大小的(解决是什么的问题),再引导学生得出影响角大小的有关因素和无关因素(解决为什么的问题)。在愉快的学习氛围中,让课堂更有深度、让学习更有深度,激发了学生的数学思考,培养了学生的数学思维。

苏霍姆林斯基提到这样一种现象:“在一些课上,教师完全沉浸在自己的思想里,而看不到学生是怎样感知他的讲述的。表面上看来一切都很顺利,学生在听讲,在思考,然而到了这节课结束时才发现,只有几个最有才能的学生对所学的东西有一点似懂非懂的观念,而班上的大多数学生却毫无所得。”显然,在课堂教学中教师要更多地关注学生的学习状态,关注他们在学习中所遇到的困难,关注他们真实的思维状态,做到了然于胸,方能全面调控课堂教学。数学课程标准也指出:“学生是数学学习的主人,教师是数学学习的组织者、引导者、合作者。”这就要求教师在尊重教材的基础上灵活地处理教材,在尊重学生主体地位的基础上,不失时机地加以组织、引导、调控,让数学学习真正成为一个生动活泼、主动建构且富有个性的过程。这就要求教师课前要认真备好教材、备好学生,了解学生的内心想法,读懂学生想要表达什么,知道他们的认知误区,且知道怎么去抓这些本真的生成,并在接下来的教学中加以合理调控。总之,数学课堂教学要考虑儿童的认知起点和认知特点,基于儿童视角,正确地处理预设与生成,让学生真正成为学习的主人,让数学学习真正发生。只有这样,儿童的数学素养方能得到深度滋养,儿童的数学思维也才能得到有效提升。

(责编 黄春香)