山东省种植业结构调整存在的问题及对策研究

[摘要]首先探究了山东省种植业结构调整存在的问题,从加强政策引导,突出特色种植;优化种植品种结构,构建新型农作物种植体系;优化种植业生产布局,调整种植结构;整合优势资源,推进种植产品品牌建设等四个方面探究山东省种植业结构调整的对策建议。

[关键词]种植业;供给侧;结构调整

[中图分类号]F326.1[文献标识码]A

前言

山东作为我国粮食的重要主产省和商品粮供应省,种作物播种面积和粮食总产量一直处于举足轻重的地位。2018年,山东省粮食全年总产量532亿kg,粮食生产连续两年突破500亿kg,但是,粮食连年增产的同时农民增收不明显。持续推进种植业供给侧改革,形成市场主导、政府引导的创新种植机制,提高农产品的生产效益,以达到农民增产又增收的目的。

1 种植业结构性调整的必然性

近幾年,山东农业发展资源约束越来越紧,生态环境压力越来越大,粮食连续多年增产,随着消费结构和产业发展的不断升级,以及国内外市场的深度融合,山东种植业结构性矛盾日益凸显,做好新一轮种植业结构调整对促进农民增产增收具有一定现实意义。

1.1 种植业结构性调整有利于实现种植业发展的可持续

山东省自然资源有限,一直以来,土地资源被过度利用,各地农民由于过度开发导致耕地产出力严重透支;同时,由于山东农业淡水资源相对缺乏,化肥农药投入结构失衡,土地得不到很好的休养生息,生态环境恶化加剧。通过种植业结构调整,有利于改变拼消耗、拼资源的粗放型经营方式,有利于实现种植业的可持续、高质量发展。

1.2 种植业结构性调整有利于推进农业供给侧结构性改革

目前,山东省粮食生产连年增产不增收,一些优质、绿色的农产品市场供给不足。农产品供求关系虽有所改善,但农产品的供给结构性矛盾比较突出,加快种植业结构调整,有利于优化农产品结构,有利于开展农业供给侧结构性改革,只有适应农业供给侧结构性改革要求,才能更好的满足新形势下的消费需要和市场需求。

1.3 种植业结构调整有利于应对国际市场农产品冲击

目前,我国大豆、棉花、玉米和食用植物油等农产品进口量逐年增加,给山东省农产品市场带来巨大冲击。加快种植业结构性调整步伐,适当压缩库存量较大的农产品的种植面积,恢复发展缺口较大的农作物生产,科学布局农产品产能,有利于应对国际市场的供给冲击。

1.4 种植业结构调整有利于农民增收

近年来,随着农药、化肥、种子等生产物资价格上调、水资源匮乏、特别是人工费用的不断上涨,农产品生产成本越来越高,农民种植农产品的比较利润越来越低。通过种植业结构的调整,一方面引导农民发展高效特色作物,另一方面通过发展休闲功能产业、农牧结合产业等,实现多产业间的有机融合,有利于实现农民的增收和种植业增产增效。

2 山东种植业结构调整目前存在的问题

2.1 各市对种植业结构性调整的认识不足,政策引导不到位

首先,各级政府及相关部门对山东省作为传统农业大省在种植业供给侧改革方的重要性、紧迫性认识不深、研究不够、推动不力,尚未摆上重中之重议事日程;没把种植业增效、农民增收与调整种养业结构、推进种植业供给侧改革有机结合起来;政府的主导作用发挥不够,缺乏强有力的组织引导,没有专门力量研究、谋划、解决传统农业大省推进种植业供给侧改革所涉及的根本性问题,工作积极性不足。

其次,种养业结构调整尚未配套、完善价格补贴、金融保险、用地用电、培育优势产业产品和新型种植业经营主体等政策体系不健全;对农田基础、装备设施、新品种培育、新技术研发与推广应用、农产品加工和营销等环节的扶持不力;引导民间资本、社会资本金融信贷资金等投资种植业乏力;现有产业政策、财政支农政策与金融政策的衔接和联动不力,拉动金融资本、社会资本投入大农业的合力未形成;惠农政策的落实、监管不到位,政策效应弱化现象普遍。如由于政府对优质小麦缺乏扶持政策,加之其生产、收购中专种、专收、专储、专用等环节较多,人力、物力投入成本较大,导致种植积极性不高。

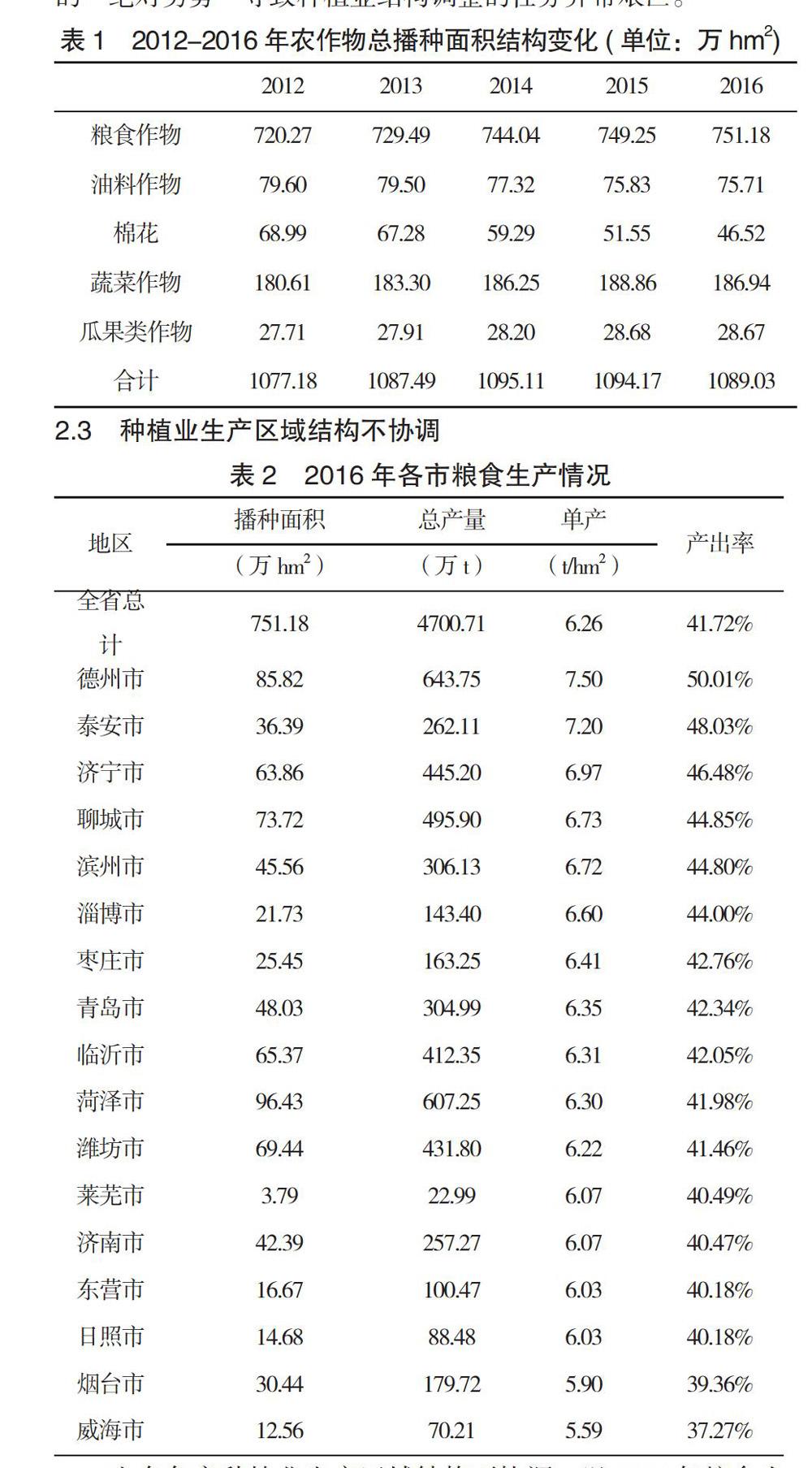

2.2 农作物品种结构和种植结构有待优化

山东省种植业产业大而不强、农产品多而不优的问题较为突出,优质化、专用化、品牌化的农产品较少;标准化种植严重不足,种养加产供销一条龙产业链条很不完善;种植业主要以玉米小麦等粮食大宗农产品生产、且以产量目标为主,品质、效益较差,“有品质的无规模、有规模的无品质”,生产成本高,结构性过剩严重,呈现大量农产品滞销与市场新兴需求难以满足的局面;目前,山东省农产品种植以粮食作物和经济作物为主,而粮食作物的播种面积长期占到总种植面积的在2/3之上(详见表1)。粮食作物种植面积的“绝对优势”和经济作物的“绝对劣势”导致种植业结构调整的任务异常艰巨。

2.3 种植业生产区域结构不协调

山东各市种植业生产区域结构不协调,以2016年粮食生产情况为例,从种植面积来看,德州、聊城、潍坊是种植大市,但是从产出率指标来看,德州、泰安两市粮食产出率最高,分别为7.5t/hm2、7.2t/hm2,威海、烟台受地理位置、自然禀赋影响,产出率较低,分别为5.59t/hm2、5.9t/hm2。

2.4 山东种植业产品品牌建设不突出

2.4.1 山东种植业品牌建设不均衡。山东种植业品牌建设的不均衡主要体现在以下两个方面:一是地区间品牌建设不均衡。德州等地市品牌资源挖掘不充分,例如德州市位于京津冀发展圈,但是德州的区位优势没能被很好的挖掘。二是种植品种间不均衡。山东省粮食作物产量巨大,但没有品牌效应,产业价值也得不到体现。

2.4.2 各地农产品品牌建设的意识薄弱。一些县市对农产品的品牌建设认识还不充分、有偏差,对品牌的建设的关注力不够,各地政府缺乏对品牌的主动管理能力,相关工作人员只求眼下,在工作中存在“上热下凉”等待观望的态度。在具体落实上,各地市对品牌建设相关理论一知半解,品牌建设急于求成,一些种植业主只关注短期投入和收获,认为建设品牌投入大、见效缓慢,缺乏对农产品品牌建设的信心与耐心。另外,山东有很多特色农产品走不出家门,无法发挥其品牌效应。在品牌内涵建设上,品牌文化内涵挖掘不深,品牌宣传活动开展不充分、品牌文化底蕴不深厚,消费者对农产品品牌的认同度不高。

2.4.3 品牌建设没有制度保障。第一,农产品品牌建设缺乏顶层设计。各地市对农产品品牌建设没有统一的规划,品牌建设没有制度保障,现在还没有权威的中国农业品牌目录,相关政策支持体系也不健全;第二,品牌建设缺乏财政投入。更高层面品牌建设缺乏专项资金支持,特别是贫困县精准扶贫存在投入不足的现象。第三,缺乏对品牌建设的有效引导。山东现在尚未形成成熟的品牌咨询市场,各类社会团体组织开展的的品牌推介活动没有公信力,消费者仅乐于参与但认同感不强。

3 山东省种植业结构调整的对策建议

3.1 加强政策引导,突出特色种植

3.1.1 加强政策性引导,精准种植产业扶贫。首先,省委省政府应认真排查各类农作物种植面积,制定切实可行的种植结构指导意见;加强对各类农产品价格的有效监测,探索建立良好的农产品价格保护机制,落实和推进农产品价格保险制度。第二,尝试开展政府购买公益性农业服务工作,各类社会服务组织要按照社会化分工不同,发挥好各自的职能,做好新型农业服务主体的培育工作。第三,加大种植业结构调整的资金扶持力度。探索种植业的预备金制度,在现有的资金扶持基础上,预留一部分储备资金,优化资金使用结构,大力支持种植业结构调整;增加财政预算,确保每一年对于种植业的财政总投入大于其他投入的增长幅度。第四,17个地市出台并落实适合本区域种植业发展特点的精准扶持政策,充分发挥政府和市场在种植产业扶贫中的引导作用。

3.1.2 积极扩大“粮改饲”种植面积,种植特色农作物。在“粮改饲”方面,各地市要按照山东省政府近几年下发的《山东省推进“粮改饲”试点促进草牧业发展实施方案的通知》文件要求,以“粮改饲”项目为抓手,大力推广优质牧草、青贮玉米种植,加快新型农牧业发展,以形成农牧结合、粮草兼顾、种养一体的发展新格局。各市区要根据省农业厅出台的“粮改饲”实施方案要求,充分利用当地资源禀赋、市场条件和产业基础等要素,大力种植具有本地特点和比较优势的高效特色作物,通过模范引领、示范区带动等措施不断提高各类农产品的生产效益,从而增加本地农民收入。

3.2 优化农作物种植结构,构建新型品种体系

3.2.1 積极适应市场需求,调整品种供给结构。山东各地应不断发展优质农作物生产,优先发展有机蔬菜、高品质水果等优质农产品,同时积极发展高油花生、小香薯等特色农产品,省内科研院所积极研发苜蓿等加工型农作物新品种,以适应现代市场的需求。同时,各市区借助区域优势因地制宜发展具有农家乐特色的、有地理标识的优质农产品,传承农耕文明。发挥知名品牌的力量,不断提升特色农产品的市场影响力,为广大消费者提供有机、绿色、安全的农产品。

3.2.2 构建“粮经饲”协调发展的农作物种植体系。山东省种植业结构性调整,要顺应种植业发展新趋势,做好“粮经饲”的协调发展,逐步构建粮食作物、经济作物和饲草作物协调发展的种植结构。首先,山东的农作物体系要以粮食作物为主,加大粮食产区的基础设施的建设投入,扩大现代农业科技的推广,在各市建立一批高产能的粮食主产示范区;其次,建立种植面积相对稳定的经济作物高产能示范区,稳定棉花、花生、大豆等经济作物的种植面积;加大农业基础设施投入,不断扩大瓜、果、蔬菜等经济作物的种植面积,实现有机瓜果蔬菜的均衡供应;最后,发挥菏泽市饲草作物的种植优势,培育以养带种、以种促养的饲草作物种植模式,形成优质饲草作物的规模种植并打造其种植特色。

3.3 优化种植业生产布局,调整优化品种结构

调整优化种植业生产结构和区域布局,关键是要调整优化农产品种植结构、基本底线是保障基本粮食安全、重要任务是巩固提升粮食产出效能。这需要各级人民政府统筹谋划、稳步推进,构建生产、生态协调发展的区域种植结构。同时,提升粮食主产区,建立经济作物功能区,建设饲草作物保护区,构建科学的各类种植业生产格局。首先,建立农作物生产保护区,发挥区域资源优势,重点保护棉花、有机蔬菜、花生等经济作物的生产;其次,建立农产品种植功能区,将瓜果蔬菜生产已经初具规模的烟台、潍坊等市区作为经济作物生产功能区,将小麦、玉米等种植已成规模的德州、聊城等划定为粮食生产功能区,在各区域内进一步突出调整优化种植结构,合理优化种植业生产结构。

3.4 整合各方优势资源,推进农产品品牌建设

所谓“品牌强农,质量兴农”,要推进种植业结构性改革就要大力推进农产品品牌战略,从而释放农业发展的新能量。农业品牌建设要做好以下几点:第一,形成品牌认证意识。地方农业主管部门向农民灌输品牌意识,使其了解农业主管部门为主体的认证机构,明确认证内容及农业认证标准与认证范围,简化认证流程,缩短从产品到品牌的距离;第二,挖掘和整合各地优势资源。各地得天独厚的自然资源是造就产品出品牌的优势所在,比如,潍坊萝卜、莱阳梨、烟台苹果、章丘大葱等;地理优势再加上传统加工工艺资源,农产品就能成为著名品牌,例如鲁花花生油;第三,产学融合,推进农业种植技术创新。要与高校、科研院所联合,通过不断推动种植技术创新、工艺改良,包装优化,推动农产品品牌建设;第四,扩大农产品品牌销售渠道。加快建设农产品市场信息公共服务平台,积极发展农村电子商务、“互联网+”以及其他新型营销方式,培养农产品营销队伍及农村物流体系,打造辐射国内外市场的农产品营销网。

大力推进农业品牌建设,促使现代农业转型升级,已经刻不容缓。农产品品牌建设能够满足消费者的需要,有利于农产品销售量增长。促进标准化生产管理,带动基地建设。提高农产品的市场竞争力等方面,发展农业品牌建设。应该由政府牵头,在农业种植、产品加工、流通环节和广大消费者中树立品牌意识,加大宣传力度,构建独有的品牌文化,从而摆脱山东省当前农产品品牌多而杂、多而不强的局面。

[参考文献]

[1] 韩国军.辽宁省建平县种植业结构现状及发展建议[J].农业与技术 , 2016(18):137.

[2] 李向林,沈禹颖,万里强.种植业结构调整和草牧业发展潜力分析及政策建议[J].中国工程科学,2016(01):94-105.

[3] 潘世磊,丁黄艳.粮食安全和农民增收视角下种植业结构调整影响因素研究——基于2001—2013年粮食主产区面板数据的实证[J].广东农业科学,2016(02):171-176.

[4] 孟凡文.浅谈农村种植业结构调整策略[J].中国农业信息,2016(02):140-141.

[5] 李娟.山东省种植业结构调整现状及SWOT分析[J].人力资源,2019(04):102-106.

[6] 赵丹丹,周宏.农户分化背景下种植结构变动研究——来自全国31省农村固定观察点的证据[J].资源科学,2018,40(01):64-73.

[7] 王欢.走在品牌路上农业大有希望——2017农业品牌推进年综述[J].农产品市场周刊,2017(50): 8-11

[8] 陆娟.我国农业品牌的建设现状、面临挑战与发展建议[J].中国产经,2017(05):60-63.

[9] 山衍鹏.烟台市种植业结构调整现状与发展对策研究[D].泰安:山东农业大学,2018.