网络社会支持对地方认同的影响

——考察网络社区浸入度的中介作用

□ 韩瑞霞

据中国互联网信息中心发布的第42次《中国互联网络发展统计报告》显示,截止2018年6月,我国网民规模已达8.02亿,普及率达到57.7%,手机网民占比达98.3%。与此同时,网上购物(71.0%)、在线政务服务(58.6%)的使用率也在逐年增加,一切数据迹象都显示我国正在大步向网络社会迈进,似乎人们在不远的将来就将能完全摆脱具体的物理地方空间的限制,而彻底成为“流动空间”的一员。而与此同时,在现实生活中,人们仍然生活在特定的地方空间,地方的文化、社会、地理、气候环境也仍然是人们日常生活的背景,那么“地方”是否会因网络社会的崛起而逐渐消逝?或者说在网络社会时代,地方是否能在流动空间袭来的大潮中保有自己特殊的地位?这些问题的探索对于回答网络时代现实空间和网络空间的交融具有特殊的意义,与此同时它也有助于我们思考网络时代社会意见的聚合方式。本文拟以“地方认同”为关注对象,分析在网络空间中人们在地方论坛中获得的社会支持是否有助于提高他们的地方认同,以及在这其中是否有发挥关键作用的中介因素。本文研究以地方特色明显的上海地方论坛宽带山(1)宽带山是上海的一家商业性城市消费门户网站,其附属的论坛运营于2000年,目前被称为上海最具影响力的本土民生论坛。 https://baike.so.com/doc/4548779-4759196.html339名资深论坛成员为研究对象,尝试对以上问题进行实证性的解答。

一、文献回顾与研究问题

(一)地方认同

地方认同(place identity)是指个人或群体与地方互动从而实现社会化的过程,这种特殊的社会化包含了情感、感知与认知等多种复杂的过程。通过这一过程,个人与群体将自身定义为某个特定地方的一份子,从而通过地方来构建自身在社会中的位置与角色。[1]地方认同概念来源于环境心理学,它最早由Proshansky在1978年提出。在Proshansky看来,在人与环境之间存在一种认知联结,这种联结构成自我认同的重要组成部分。[2]1983年,Proshansky与Fabian、Karminoff等人进一步指出地方认同是“客观世界社会化的自我”。[3]地方认同不止是一种观念的存在,还具有实体的功能意义,如再认功能、意义功能、需求表达功能、调解改变功能、焦虑防御功能等。Breakwel认为认同研究领域的四项指导性理论:独特性, 连续性, 自我效能和自尊都可以用来解释地方认同,也就是说地方认同对于理解人与环境的相处、人的社会化具有重要意义。[4]与此同时,Sabin等学者进一步指出,地方认同是建构的,人们与地方的关系受个人叙事、情感关系所影响。[5]Stedman则注重地方认同的过程性,在这一意义上,地方认同又是“流动”的。[1]

实际上,当前社会的快速变迁,使得“地方认同”本身也成为一个流动的概念。在现代性叙事下,它可以变成为流动的“乡愁”;[6]而在个人积极适应某一工作生活城市或独特地域生活的情境下,它又变成接纳与融入。[7]“地方认同”在不同的社会结构和个人生活语境中,扮演着不一样的角色。面对网络社会的崛起,卡斯特尔就曾断言,“精英是寰宇主义的,而人民是地域性的”。[8]在流动空间的语境下,“地方”成为抗拒性认同的集结地。[9]

针对地方认同,不同时期的学者根据研究关注点的不同,相应发展出了不同的测量方式,如Williams 和 Roggenbuck通过调查对象在量表中的自我汇报评分进行了因子分析,并就此区分了地方认同(place identity)与地方依恋(place attachment)、地方依赖(place dependence)的差异。[10]类似地,Williams 和 Vaske则将地方认同视为地方依赖的一个维度。[11]Lalli则从城市认同和居住满意度的视角编制了居住城市认同量表。[12]其中最有代表性的则可见Droseltis 和Vignoles于 2010年编制的多层次模型(Multilevel modeling)分析量表。[13]在其中研究者将地方认同中蕴含的需要和动机(自尊、 连续性、 独特性、 归属感、 意义感、 安全感、 控制感、 审美)以及地方的社会/象征意义 (族谱、 经济、 丧失(loss)、精神重要性、 特殊事件)全部操作化为具体问题,并以此预测包括自我扩展、环境适应、地方—自我一致性、情感依恋四个维度在内的地方认同变量。该量表的优势在于它在将地方认同视为一个过程同时,能够依靠回答者的自我汇报在横断面上区分出人们对一个地方认同的差异。总结地方认同测量近30年的发展,研究者所编制的各种量表已经越来越能反映出地方认同动态性、变动性的层面,与此同时,在量表中对环境客体的评价事项所占比例也越来越让位于心理和社会感受的量度。

对应于国外地方认同的研究,国内对地方认同的关注也相应分布在三个方面:一是对地方认同概念的辨析和文献的梳理,代表研究如庄春萍、张建新,朱竑、 刘博等人的研究;[14-15]二是对地方认同测量的尝试性研究,代表研究如黄飞等人以东中西不同地区人为样本所展开的关于本地人和外地人地方认同差异的比较;[16]三是对地方认同在人文地理学尤其是旅游者的“场所依恋”概念议题下的应用研究,代表研究如黄向、保继刚,汪芳,黄晓辉等人的研究。[17-18]与此同时,不论是概念辨析性研究,还是测量实证性研究,人们大多把地方认同的影响因素集中在经济、制度、社会生活、节庆仪式、功能性获得等方面,但鲜有将网络空间的地方认同纳入研究视野的,本文就是注意到地方认同研究的这一空白点,同时又发现近年来网络地方论坛蓬勃发展对地方认同所具有的重要意义进而产生的研究。

(二)网络社会支持与地方认同

事实上,当前各类网络论坛之所以能够兴起并发展得越来越蓬勃,一个重要的原因就是它们能够为参与者提供各类实质和心理的支持。如Mo与 Coulson通过对一个为HIV病毒携带者提供医疗支持的网络社区的1138条文本信息分析发现,在这个论坛的各类帖子中,能够提供信息支持的帖子占到44.5%、提供情感支持的占到35.24%、提供自尊支持的12.42%、提供网络支持的6.88%,提供实质性支持的占到0.96%。也就是说人们在这个网络社群中能够得到各类社会支持。[19]与此类似,Wellman等人指出计算机支持的社会网络能够给人们在专业上提供很强的弱关系社会支持。[20]Chiu 等人指出专业社群中人们知识分享行为的影响因素。[21]Dholakia等人从影响模式的角度探讨了在线消费社群的社会支持。[22]Ridings等人则指出单纯的兴趣爱好吸引与社会支持一样是网络社群存在的重要原因。[23]这些研究都表明网络社会支持作为网络社群存在基础的重要意义。

与此同时,许多研究也表明,“认同”是网络社群存在的第一基础。[24]由于“identity”兼有“身份”和“认同”的含义,因此它早在网络社区研究的先驱者莱茵戈德、雪莉·特克那里就已经被关注,[25-26]在新近关于虚拟社区感的研究中,认同被作为重要的构成维度与成员、影响力一起被测量。[27]当认同与“网络地方社群”联系起来时,其研究意义可以获得进一步提升。因为按照传统的社群分类,社群有两种:地理社群和关系社群,地理社群是以邻里、城镇、地区为集结点,而关系社群则以超越物理边界的爱好、兴趣、宗教等为集结点。[28]一般认为,网络空间的出现为第二种社群的扩展提供了空间。第一种社群恰恰成为人们欢呼“流动空间”来临所可能摆脱的对象,但网络地方社群的出现恰恰是把“地方”作为一种认同的连接点加以运营。当前我国大量地方社群(如杭州19楼、上海宽带山、厦门小鱼、广西红豆等)的活跃证明了“地方”在网络空间中不仅没有被取代,而正在以鲜活的网络社群集结点的意义重新出发。

依据前文分析,既然网民在各类网络社区中所获得社会支持正是各类社群存在的重要原因,那么对于网络地方社群来说,成员在地方论坛中所感受到的各类社会支持是否会加固他们的地方认同?这成为本研究尝试回答的第一个问题。

(三)网络社会支持、社区浸入度与地方认同

社会支持概念一般被追溯到1897年法国社会学家涂尔干的《论自杀》研究,现代社会相对疏离的社会连接方式导致成员无法及时获得社会支持从而自杀率上升这一解释,成为涂尔干将社会结构与个体行为连接起来研究的典范。当代关于社会支持的研究一般与社会网联系在一起,[29]而且最常运用在心理学缓解压力的研究中。但事实上,社会支持作为一个一般的社会科学概念正在为社会学、传播学与管理学等多学科研究并重视。从概念上看,社会支持是指人们从他人处获得的资源,[30]又由于资源性质的不同,社会支持一般被分为客观性支持(objective support)和想象性支持(Perceived support)。[31]前者指个体实际获得的帮助,包括物质和服务,后者主要指个体感受,如尊重、理解。不同研究者根据具体研究需要将社会支持进行了更为细化的分类,如Cohen 与 McKay将之分之为可触及支持、赞许支持、自尊支持以及归属支持。[32]

互联网出现,扩大了人们获得社会支持的通道,而在虚拟社群中,成员间的社会支持成为社群运营的重要基础。申琦等人研究了大学生网络使用获得社会支持与其主观幸福感的关系;[33]丁道群研究了网络社会支持与网络人际信任的关系;[34]王立皓等研究了网络社会支持和网络成瘾的关系。[35]而梁晓燕专门针对网络社会支持进行了量表的编制和测量检验,并将网络社会支持划分为四类:情感支持、工具性支持、信息支持、社会成员支持。[36]那么网络社会支持是如何影响地方论坛中地方认同的构建的?是否在网络社会支持与地方认同之间存在一个关键性的中介变量?

经过大量文献研读,我们把研究目光聚焦在网络社区浸入度这个概念上。社区浸入(immersion)度是描述人们在网络社区漫游时沉浸其间的程度。这一概念来源于人们对虚拟社区感知的测量,Csikszentimihalyi指出人们在漫游网络时非常容易陷入一种“沉浸”或者是“流”(flow)的状态,即一种全身心卷入所从事行为的状态。[37]研究者Koh J和Kim Y G. 认为既然虚拟社群成员在自己参与的社群中非常容易陷入这样一种状态,[38]那何不将其作为一个测量网络社区感知的指标呢?也就是说网络社区浸入度这一指标是与成员感、影响力一样用来衡量人们与所在社区的关系粘度的。对应于我们的网络地方社群研究,我们是否可以假设:如果社群成员的社区浸入度高,他们就更容易认同社群,进而提高对以“地方”为集结点的网络地方论坛的地方认同度。与此同时,我们也可以假设:如果成员在网络社群中获得社会支持高那么他们对社群将会更有粘性,即社区浸入度会更高,并最终利于他们维护和提高地方认同。也就是说,网络社区浸入度将会直接影响人们在网络社群中所能获得的社会支持,并进而影响他们的地方认同感。事实是否是这样呢?这构成了我们研究的第二个问题。

总结前文文献综述,本研究提出如下两个层次的假设:

假设1:成员在网络地方社群中感受到的社会支持将会有利于地方认同的维护。即网络社会支持度与地方认同度呈正相关关系。

假设2:网络社区浸入度将在网络社会支持和地方认同关系间扮演重要的中介角色。

二、研究方法

(一) 对象

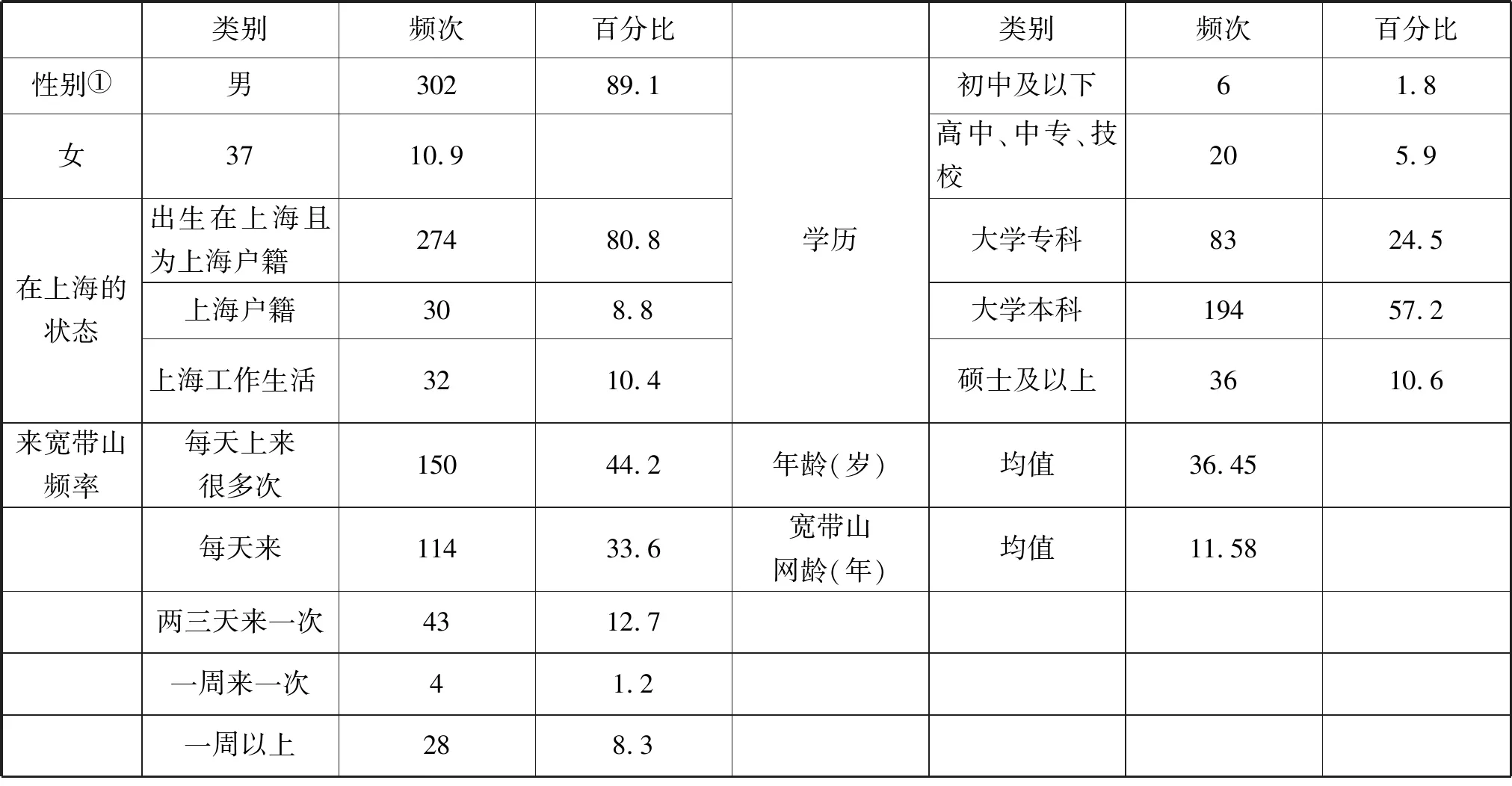

为回答上述问题,研究以上海知名地方论坛宽带山用户为调查对象,通过在论坛中发布调查链接的方式,共回收调查对象自填问卷339份,其中高达44.2%的调查对象为每天多次来宽带山的网民,另有33.6%的调查对象每天来宽带山,仅有8.3%的调查对象为间隔一周以上来宽带山的网民。与此同时,参与者中80.8%的调查对象为拥有上海户籍且出生在上海的网民(即上海人),另有8.8%为拥有上海户籍但不出生在上海的网民(即新上海人),以及10.4%的在上海工作生活的网民。所有调查对象在宽带山平均网龄为11.58年。调查对象各类特征信息充分表征出参与调查人士正是我们开展本研究的理想调查人群。(具体信息参见表1)

表1 调查对象基本信息

①因宽带山论坛最初是以电子资讯讨论而兴起的论坛,所以宽带山用户以男性网民居多。

(二)测量

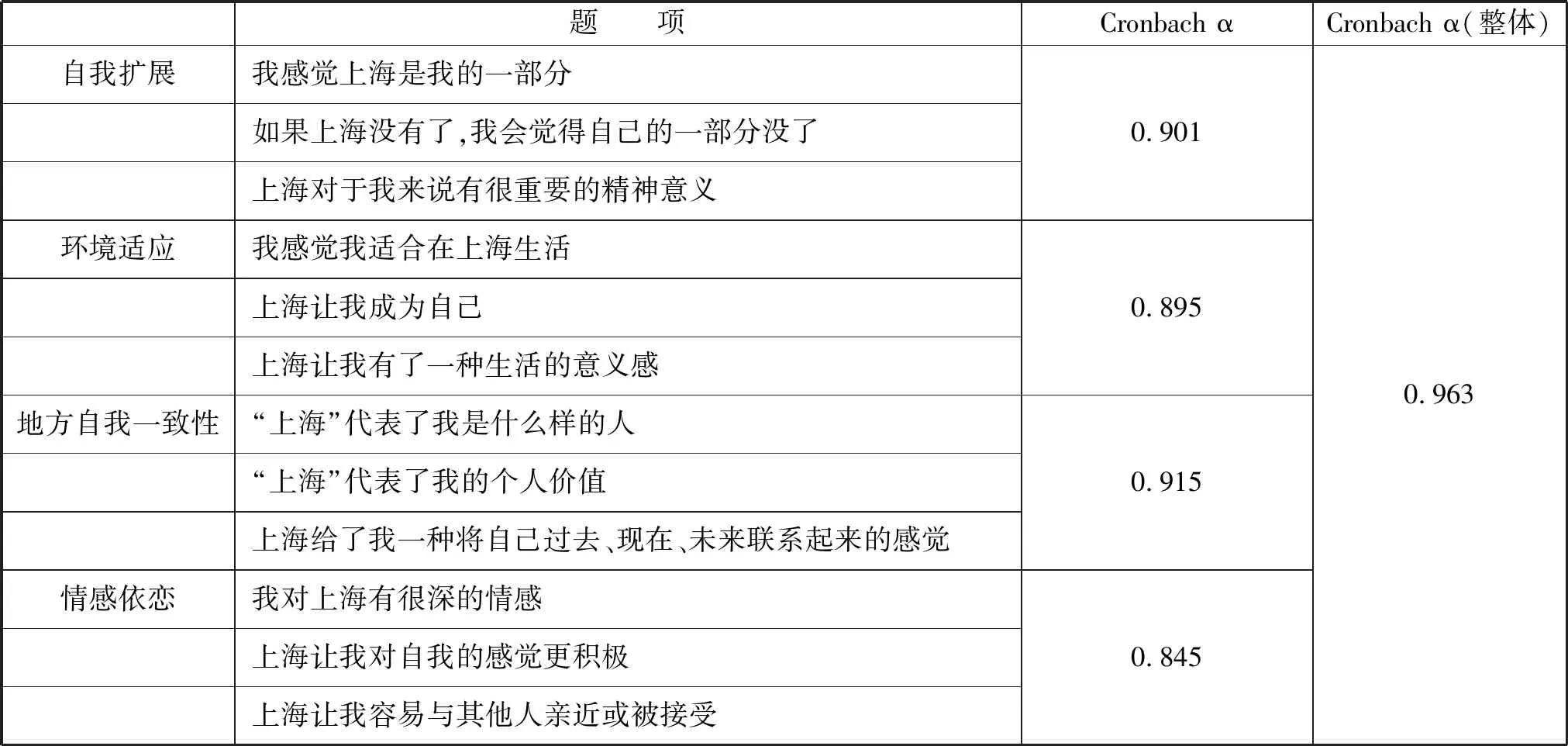

1.地方认同测量

本研究借鉴Droseltis 和 Vignoles(2010)的综合型测量量表,并围绕地方认同的四个维度:自我扩展、环境适应、地方—自我的一致性、情感依恋组织测量问题,采用从“非常不符合”到“非常符合”的5点计分,分值越高意味着对上海的地方认同水平越高。具体测量题项及克隆巴哈系数见表2。

表2 地方认同测量量表

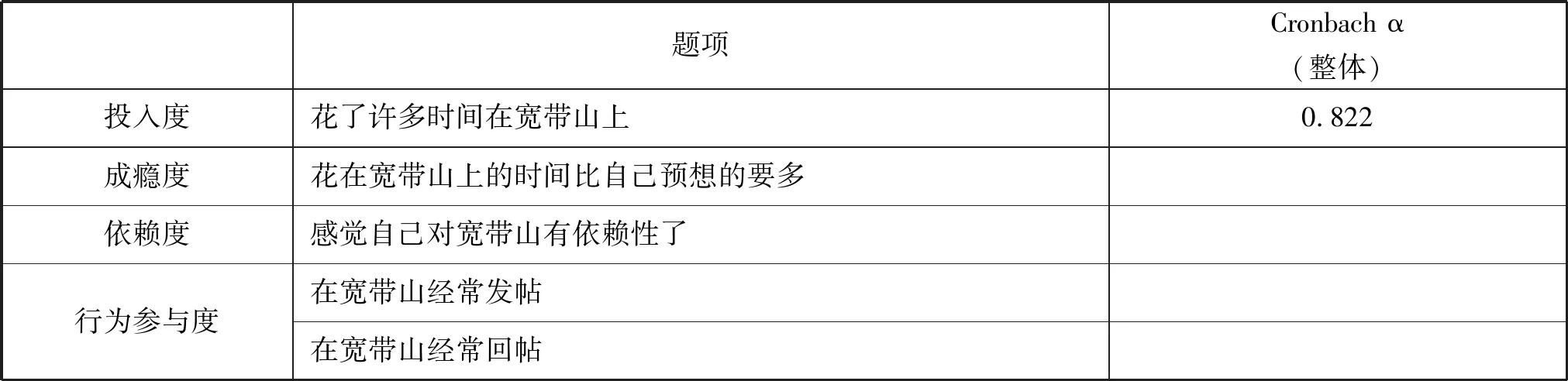

2.网络社区浸入度

该指标是考察网络社区成员在地方社群中的全面卷入程度,类似于网络成瘾度量,是考察社区成员对网络社区的粘度或成瘾程度。网络社区浸入度指标来源于Koh等人对网络社区感知的测量,在其中,他们将网络社区感知区分为成员感、影响力和浸入度,并分别编制了测量问题。依据研究需要,本研究借用他们关于社区浸入度的测量问题并进行了改编,分别命名为投入度、成瘾度、依赖度。与此同时,为增加网络社区浸入度指标构成维度的丰富性,避免社区浸入度指标集中在单一“时间”维度上,吸取相关专家建议,特别引入“行为参与度”维度,即网民在论坛的发回帖状况,以此希望综合考量网络社区浸入度指标。相关构成题项及克隆巴哈系数见表3。采用从“非常不符合”到“非常符合”的5点计分,分值越高意味着对网络社区的浸入度越高。

表3 网络社区浸入度测量量表

3.网络社会支持

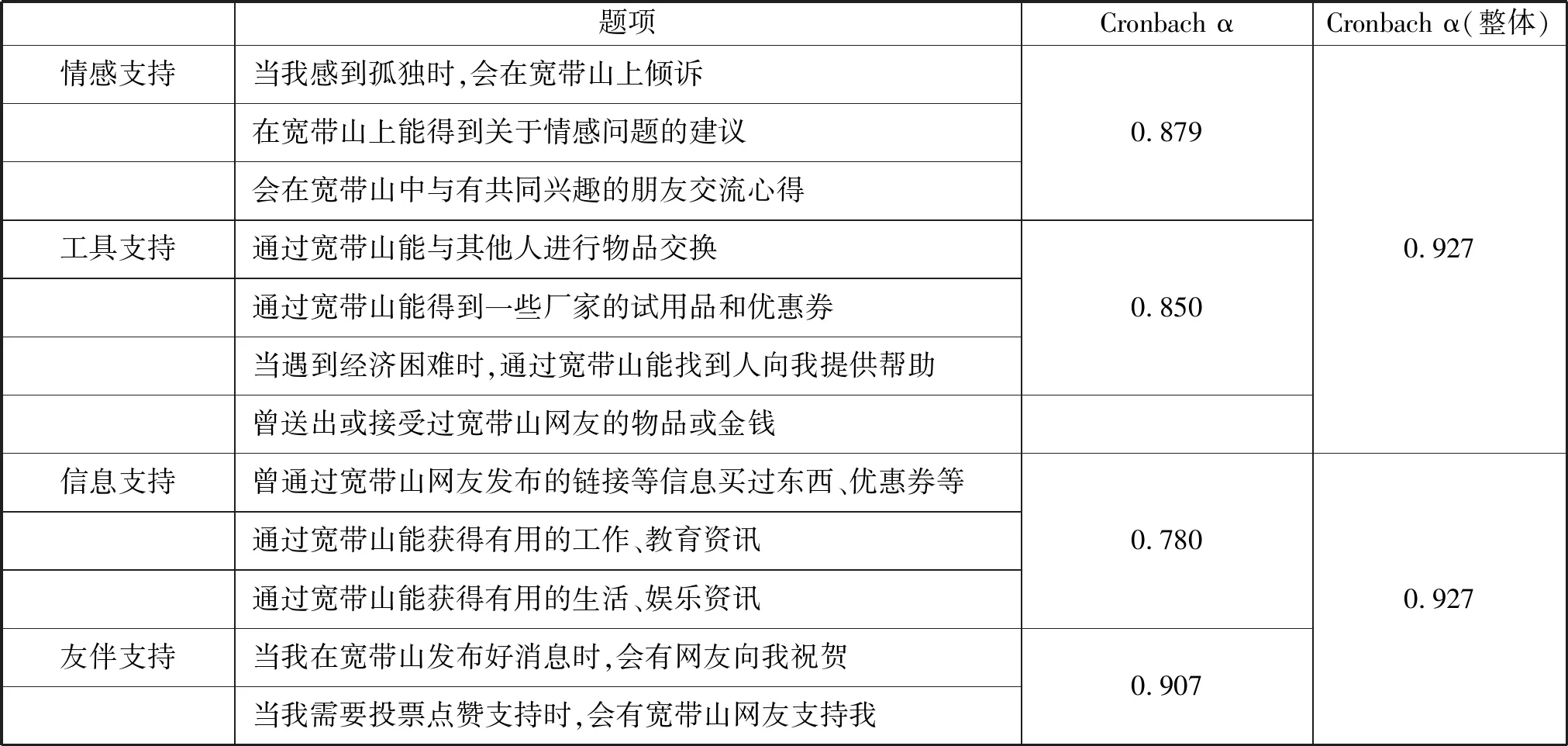

本研究采用梁晓燕编制的《青少年网络社会支持量表》,并在原有题项上根据研究需要进行了改造,但主要构成维度仍然为:情感支持、工具支持、信息支持和友伴支持。具体各维度构成题项与克隆巴哈系数见表4。回答采用从“非常不符合”到“非常符合”的5点计分,分值越高意味着参与者在网络社区中获得的社会支持度越高。

表4 网络社会支持测量量表

(三)统计分析

问卷数据通过SPSS19.0进行处理和分析,用Mplus6.0进行结构方程模型的验证。

三、 研究结果

(一)网络社会支持、网络社区浸入度与地方认同的关系

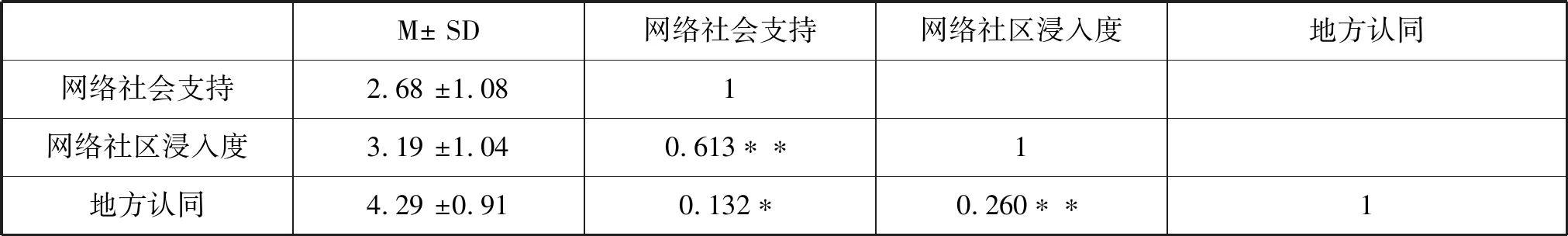

表5结果显示:网民在地方论坛感受到的社会支持与他们在网络社区的浸入度呈显著正相关(P=0.00),网络社会支持与地方认同(P=0.015)、网络社区浸入度与地方认同之间也都呈显著正相关(P=0.00),充分证明研究模型运用这三个维度构建的合理性。

表5 各变量平均数与标准差及相关(r)

(二) 网络社区浸入度在网络社区支持与地方认同间中介作用的分析

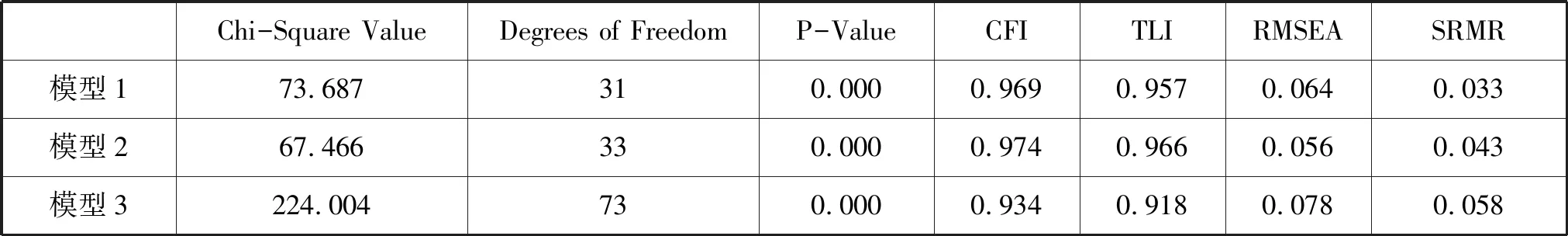

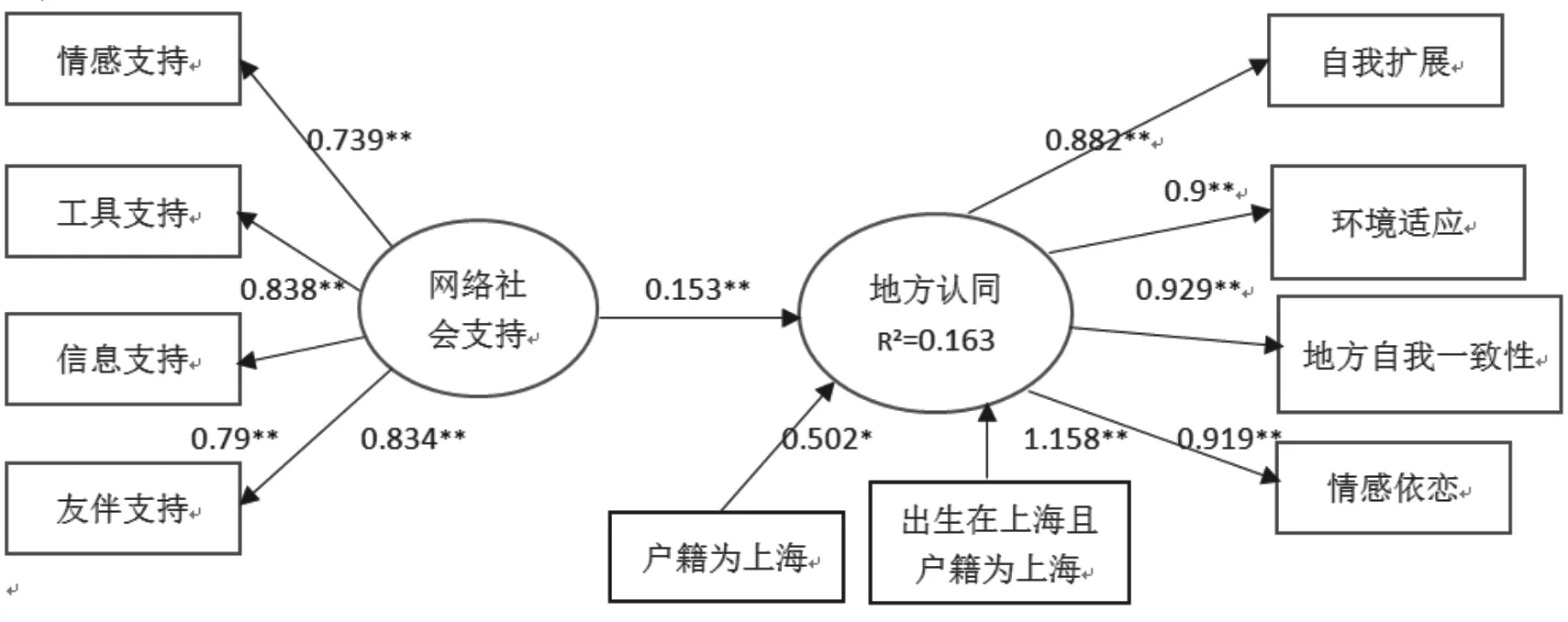

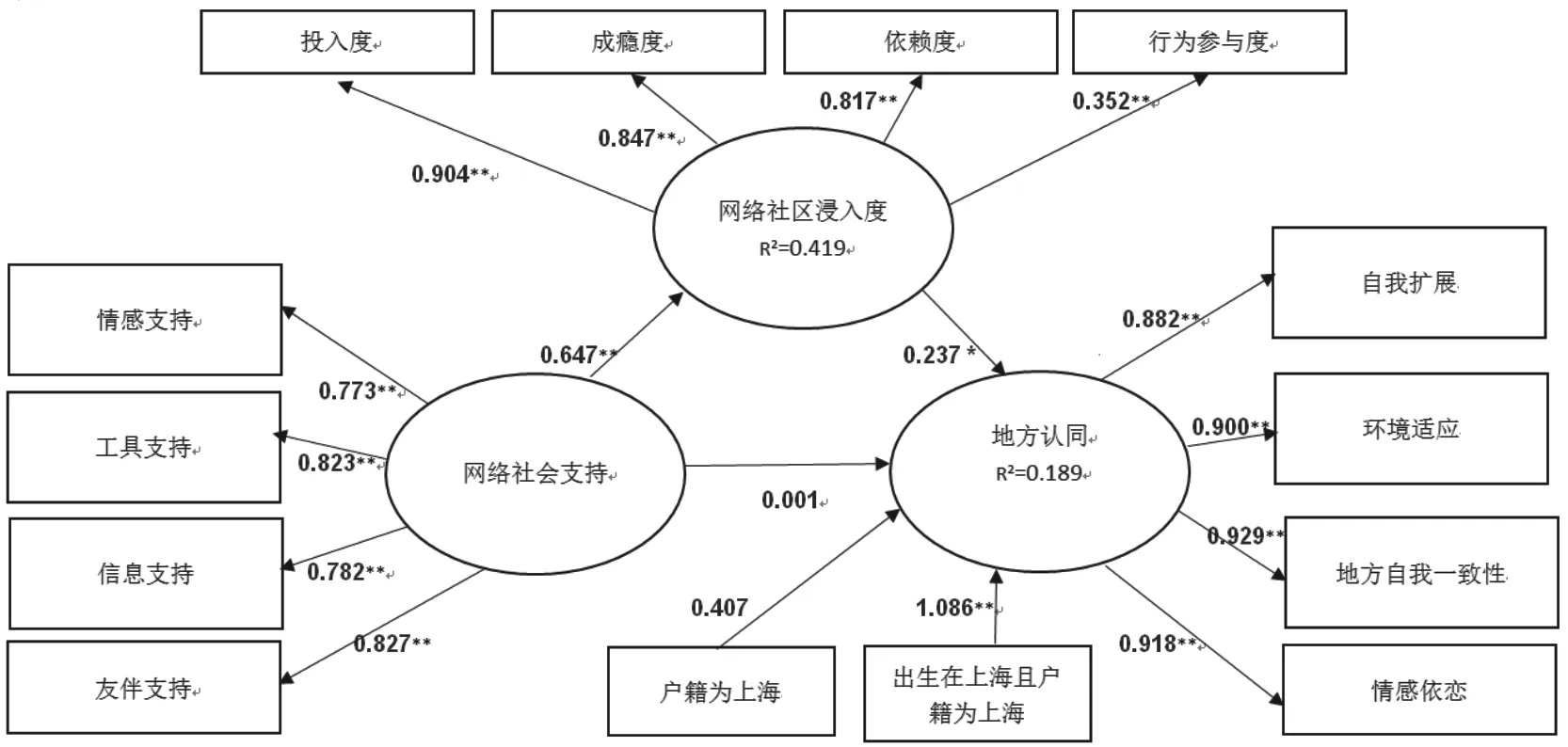

采用Mplus 6.0软件建立结构方程模型。在控制网民的身份属性(即是否为上海人、新上海人或外地人)前提下,首先以网络社会支持为预测变量,以地方认同为结果变量建立模型1,即网民在地方论坛中获得的社会支持会影响他们地方认同的建立。模型拟合指数见表6。模型见图1。其次以网络社区浸入度为预测变量,以地方认同为结果变量建立模型2,即网民在地方论坛中的社区浸入度会影响他们地方认同的建立。模型拟合指数见表6。模型见图2。最后将网络社区浸入度作为网民网络社会支持与地方认同关系的中介变量建立模型3,即认为网络社区浸入度是影响网民在地方社区所获得的社会支持与地方认同关系间的关键中介变量。模型拟合指数见表6,模型见图3。模型1的结果显示,网民在地方论坛中获得的社会支持会显著正向影响他们的地方认同(β=0.153,P=0.004),表明网民在地方论坛中获得的社会支持越多那么他们的地方认同也越高。研究假设1得到验证。模型2的结果显示,网民在地方社区中的浸入度越高,对地方的认同也越高(β=0.237,P=0.000),证明将其考虑为中介变量是比较合适的。模型3的结果显示,当引入网络社区浸入度变量时,网民在地方论坛获得的社会支持与地方认同相关关系不再显著(β=0.001,P=0.993),而网民在网络社区获得的社会支持与网络社区浸入度(β=0.647,P=0.000)以及网络社区浸入度与地方认同(β=0.237,P=0.026)仍然呈显著相关关系,这正好说明,网络社区浸入度在网民在地方论坛获得的社会支持与地方认同间所起的关键中介作用。因而假设2得到检验。

表6 结构方程模型的拟合指数(2)关于模型各拟合指数的检定标准可参照相关专业教材. 一般认为SRMR 数值介于 0 与 1 之间,数值愈接近0表示模式适配愈佳,一般设定此数值须小于0.05 为宜,0.06为门槛(有研究认为是0.08)。RMSEA 数值小于0.05,表示理论模式可以被接受,此标准订为“良好适配”;若RMSEA 数值介于0.05 到 0.08 之间,订为“不错适配”;0.08 到 0.10 之间,订为“中度适配”;RMSEA 大于 0.1 时,则表示“不良适配”。CFI 与TLI数值介于 0 与 1 之间,数值愈大表示模式适配愈好。一般设定此数值必须超过 0.9 为宜。按照此一标准,证明模型1、2、3均为不错适配,本研究所建立的三个验证模型均显著。

图1 网民网络社区支持与地方认同关系验证模型

图2 网民网络社区浸入度与地方认同关系验证模型

图3 网民网络社区浸入度对网络社会支持与地方认同关系中介效应验证模型

四、结论与讨论

(一)研究结论

互联网的出现,使得“流动空间”和“无时间之时间”成为可能,人们因此可以脱离具体时空的限制,而实现个人行动的“脱域”。当前互联网在我国的发展也确实证明信息技术的“脱域”功能为人们日常生活所带来的巨大好处。与此同时,互联网的出现也为集体行动提供了新的集合和活动空间。[39]本文的研究结果指出:互联网所提供的网络地方论坛,正在为地方人群提供新的活动和聚集场所,时空压缩的特征不仅没有将人们从“地方”完全抽离出来,而是正在以“地方”为认同集结点在网络空间重新聚合,在这个意义上,地方空间不仅没有完全为流动空间所代替,而是在流动空间中获得了新的寄居场所。现代性的“乡愁”在网络空间获得了安置,“地方”在人们社会连接方式中的影响力不仅没有式微,而是正在以认同集结点的形式获得新生。在这个意义上,对所谓地方空间将完全为流动空间代替的论断必须进行多层次的分析和解读。一方面确实流动空间表现出强有力的再结构化地方空间的能力,另一方面地方空间正在以认同集合点的方式柔软地渗透入流动空间中,而成为新的意见集合场所。当人们在网络空间中看到诸如豆浆应该是咸的还是甜的争论时,它不仅仅是一个玩笑,而是在显现网络空间正成为地方认同角逐和斗争的新型场域。而当我们把地方作为一种意见群体的认同根基时,这一问题所蕴含的影响力可能更大。

聚焦于微观层面,本文结合研究假设,得出如下结论:

1.网民在地方论坛中所获得的社会支持确实会增强他们的地方认同。研究证明在地方论坛中获得的情感支持、工具支持、信息支持、友伴支持越多的网民其地方认同也会越高,更多地把地方视为自我的一部分,更认同个人的地方身份,同时也更为积极地看待地方和自我的关系并依恋地方。网民在地方论坛中获得的社会支持在积极形塑和加强他们的地方认同。但与此同时必须注意的是,这种积极的正相关关系更多的是针对那些“出生在上海且户籍为上海”的群体,也就是我们传统意义的本地人群体,而对“户籍在上海”以及“在上海工作、生活”的群体相关性并没有那么显著,再次证明“地方论坛”是针对地方人士的论坛,其对参与人身份的要求,成为其认同集结的重要屏障。研究结果进一步证明“地方”在网络空间中作为分立、多元关系节点的意义。

2.网络社区浸入度在网民获得的社会支持与其地方认同关系间扮演着重要中介角色。研究结果显示,社区浸入度才是影响网民在地方论坛中获得社会支持与其地方认同间关系的关键中介变量。网络社区社会支持对地方认同的提升作用,更多地显现在那些长期浸润于地方论坛的人士上。越是长期浸泡于地方论坛并积极开展参与行动的网民,越可能在论坛中获得情感、工具、信息、友伴等支持,从而提升他们对地方的认同。“地方”作为网络地方论坛的集结方式,所能给参与者提供的各类支持,也更多地显现在那些沉浸论坛并积极活动的网民身上。总的来说,在网络地方论坛中的浸泡沉浸程度是决定网民能否获得更多社会支持并进而提升地方认同水平的关键变量。

(二) 研究不足

本研究是从网民在地方论坛中所获得的社会支持角度探讨网络空间中地方认同的维护,但是否其他因素如网络参与行为、社区归属感对网络空间地方认同的影响更大?是不是网民对地方论坛的归属感越强烈,地方认同水平也相应更高?在网络论坛中积极参与公共话题讨论的网民地方认同水平更高吗?那些在网络中积极参与公共事务的网民是否在现实社会生活中对社区事务也更积极?这些问题的解答对于探索网络社会时代,虚拟空间与地方空间的交融具有重要意义 。

与此同时,网络社区浸入度在本研究中被证明是影响网络社会支持与地方认同关系的关键中介变量,那是否这一变量在所有网络地方认同的影响因素中都占据重要的中介、桥梁地位?与此同时,是否网络社区浸入度对地方认同的影响存在一个临界点,即沉浸到多少程度时网民的地方认同以及所获得社会支持就会发生质的变化?这个问题的解答对于大数据时代网络社会意见的预测以及疏导具有重要意义。因为无论是地方社群还是其他社群,如果我们知道各类社群成员沉浸程度与其行为、态度的关联,就可能对社会意见的流向作出有效预测。

在测量方面,本研究关于地方认同、网络社会支持以及网络社区浸入度的操作性定义只是一种视角的选择,如何将概念的内涵和外延进行深度细化并在研究中进行比较验证,还需要继续深入挖掘。如对于地方认同,已有的测量指标都是围绕传统现实地方空间的地理元素展开,但是随着人口迁居流动的加快和互联网渗透的飞速发展,构建一个适合测量网络空间地方认同的量表显得非常必要,它不应该是原有地方认同量表的简单挪用,而应该将地方空间的“脱域”性视为首要的构建元素。对于网络社区浸入度,已有的研究大多注重网络使用中“流”的心理层面的测量,而对行为层面的关注较少,如果结合我国地方社群网民在网络空间中的行为,发展一个包含更多行为层面的测量量表,对于网络社区浸入度指标发展将具有实验意义。

另外,无论是针对网络社会支持、社区浸入度还是地方认同,本研究都采用了回答者自我汇报的传统测量方式,是否可以通过帖子等相对客观的介质测量这些指标,成为今后研究者准备尝试的方向。事实上当前运用数据挖掘技术对社会心态的探究给我们提供了很好的研究榜样,如果将地方论坛中各类文本信息作为挖掘对象,通过语词分类数据来构建我们对网络社会支持、社区浸入度、地方认同的关系模型,对三者的关系解读将更为形象和直观,研究结果也将更为客观。

最后,本研究的研究结论数据来源于上海宽带山这一微观具体网络社区,是否在我国其他网络地方论坛中,网民的地方认同维持与其在地方论坛中获得的社会支持关系也遵循此一模式,则需要更多的网络地方社区田野调查的展开。