武鄂临空经济走廊产学研协同发展研究

摘 要:作为国家“十三五”重大生产力布局项目,湖北国际物流核心枢纽项目进一步推动武、鄂两地经济关系发展得日趋紧密。在武汉、鄂州两市及周边经济发展过程中,产学研协同发展为区域经济提供了发展动能。协同发展武鄂临空经济走廊的产学研资源,有利于推动区域内城市融合,并促进经济发展方式的转变。

关键词:武鄂临空经济走廊;区域经济;产学研协同

中图分类号:F207 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2019)29-0022-03

2018年2月,国务院中央军委批复立项湖北国际物流核心枢纽鄂州机场,标志着该项目进入建设加速期。作为长江经济带立体交通走廊的重要组成部分,该项目是湖北省合理布局构建武(汉)、鄂(州)临空经济走廊产学研协同发展的助燃剂,进一步推动武、鄂两市经济、科技和教育的融合,加快创新型城市建设步伐。

一、武(汉)鄂(州)临空经济走廊界定

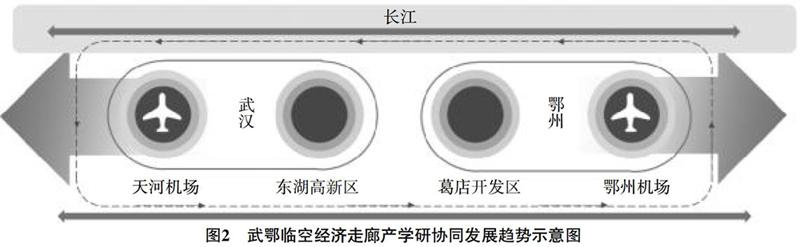

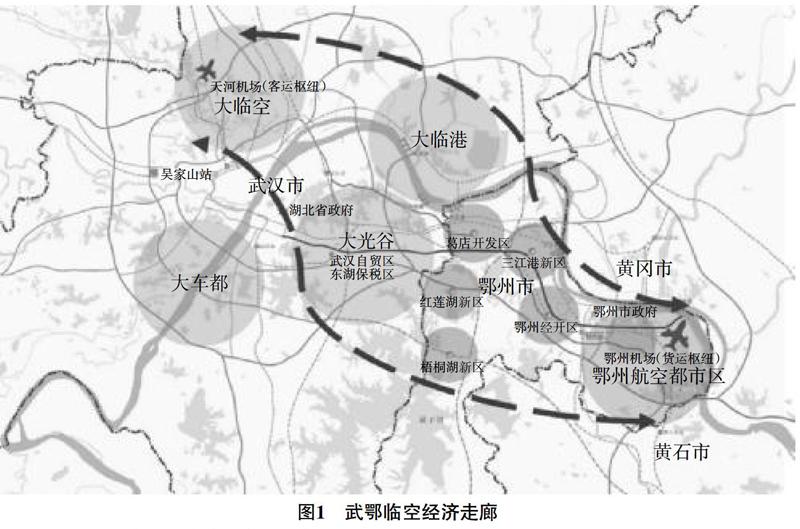

武鄂临空经济走廊是由湖北省内长江中游经济带、武汉城市圈经济区等重叠区域的沿江临空产业组团构建的经济带,如图1所示。该区域作为武鄂地区重要经济通道,充分发挥客货双枢纽机场“双引擎”的引领和辐射作用。利用两市“资源整合,优势叠加”的复合型发展优势,明确两地产学研协同发展关系对推进武鄂同城发展和一体化发展意义重大。

二、走廊区域产学研协同发展现状

随着国家、湖北省对科技创新驱动高质量发展的高度重视和政策支持,武鄂临空经济走廊的科技实力正在不断提升。从科技创新投入及产出情况、高新技术产业情况、科技进步环境情况和科技促进经济社会发展情况来看,该区域内武汉市产学研发展情况整体表现良好,并呈现多样化、层次化和一体化的发展格局;鄂州市产学研发展起点虽低,但发展较快。

(一)科技创新投入基本状况

以湖北省研究与试验发展(research and development,R&D)投入经费内部支出数据为背景,武汉市R&D经费支出占比达到全省数据一半以上,其中东湖高新区占比武汉市2/3以上,并呈现逐年递减趋势。鄂州市的科技投入强度依然低于湖北省平均指标。区域内R&D投入以企业为主(60.34%),其次是政府,高等学校科技研发的支出最低;近5年地方财政科技拨款增幅明显;科技人力投入与经费投入的波动方向不一致,区域内R&D活动人员增幅于2014年达到峰值近5万人年(折合全时当量)后下落,近年有所回升,其中以实验研发人员为主,其次是应用研究人员和基础研究人员。

(二)科技创新产出基本状况

2014—2018年武鄂地区专利数量整体数据呈显著增长。武汉市专利和发明专利申请量占到湖北省总量近一半,增幅稳定。鄂州市地区相关指标均偏低,且增幅波动明显。整体数据专利授权量比对申请量偏低,尤其是鄂州市发明专利年授权量均未超过50件。区域内科技成果数量波动较大,与湖北省数据波动方向不一致,其中主要由企业研发取得,其次是学校和研究机构。从技术合同成交情况来看,武汉市的技术合同均值与湖北省指标基本保持一致,且主要交易以服务合同为主,集中于先进制造;鄂州市技术合同成交均值表现不俗,在2017年创下历史新高,成交总量达到8.11亿元。

(三)科技进步环境情况

2014—2018年,区域内参与科技研发活动人员逐年增加,增速有所放缓。科技活动人员增量数据与湖北省指标波动方向基本保持一致,但武汉市东湖高新区和鄂州市指标高于湖北省。东湖高新区科技活动人员在2016年已有近14万人,占年末从业人员比重为25.52%,相当于每4人中有1人从事科研活动。科技研发环境正在逐步改善,武汉市科技创新活动环境中孵化器场地面积增幅最为明显。

(四)高新技术产业情况

武鄂临空经济走廊区域内的高新技术产业主要聚集在武汉(汉南)技术开发区、东湖高新区和葛店开发区。武汉市科技局统计数据显示,近年的高新技术产业发展势头良好,每年的高新技术企业增量迅速攀升。尤其是“双创”等相关政策影响下,2017年企业数量达2872家,是2013年的2.5倍;高新技术产业产值增幅明显,其产业增加值占GDP比重均高于湖北省指标。鄂州市主要经济指标数据显示,高新企业数量增幅明显,2017年经省认定高新企业已达78家,是2013年的4.8倍;高新技术产业增加值增幅基本与武汉市、湖北省指标波动保持一致,属于放缓趋势,其产业增加值占GDP比重与湖北省指标相差无几。

三、走廊区域产学研现状特点

(一)科技投入发展情况不平衡

从产学研协同发展基础来看,以湖北省及武、鄂两地R&D经费投入与GDP比重数据,武汉市已经进入科技创新增长期,具备了城市实施创新驱动发展战略的投入基础;鄂州市仍处于科技创新孵化期。建议通过武鄂走廊产学研协同合作指导。

(二)武汉市科技转化成果领先鄂州市

从科技转化率角度来看,专利申请与授权、科技成果和技术合同成交数据表明,武汉市成果转化效率高,政策支持力度大;鄂州市成果转化初见成效,但政策引领成果转化机制有待进一步完善。

(三)科技发展基础环境不平衡

从产学研协同发展环境来看,武汉市人才储备丰富,科技教育资源雄厚,政府投资科技基础设施规模大,力度强;其中东湖高新区表现最为亮眼,科研人才集聚效应初显。鄂州市从事科研活动人才增量增幅明显,但总体规模小,且容易被武汉市科研基础环境和政策吸引截留。

(四)区域内高新产业呈现互补错位轴带式发展

從大项目大政策引发的高新技术产业集聚效应来看,武汉市主要以具有高附加值的现代智能制造业为核心聚集的产业链为主,鄂州市主要以电子商务和物流为核心聚集的产业链为主,形成错位发展的格局;武汉市产学研以围绕第一产业的高端产业为主,鄂州市将匹配高效的生产性服务业,形成互补发展格局,加上地理空间布局和产业流动方向(见图1),构成轴带式发展。基于市场竞争的结果,以企业为主体的产学研协同发展必然与之相对应,形成相似构架。

四、武鄂临空经济走廊产学研协同发展建议

基于“武汉客货双枢纽”国家战略,通过武鄂临空经济走廊区域这一经济带双向通道连接,有序推进客货分流和产业分流,改变产学研发展方向,使武鄂临空经济走廊区域产学研协同在空间上呈现出各地抱团的轴带式发展方向,在规模上呈现东湖高新区联合葛店开发区推动武汉大齿轮咬合鄂州小齿轮的发展态势,在流动方向上表现为以内部循环为核心的带状两端流动趋势(见图2)。

为更有力推动两地产学研协同发展,发挥武鄂临空经济走廊的双向通道能力,反哺机场项目,提出以下建议。

(一)从政府环境的角度考虑

在“产学研合作促进”的国家政策下,突破区域内不同产学研主体壁垒,成立武鄂临空经济走廊产学研协同发展机构。制定协同发展政策,实现区域内人才、资本、信息、技术等产学研协同发展要素的深度交流合作;参照国际标准制定各项标准和评价指标,并委托第三方组织运用指标对产学研协同过程进行评估和督导;根据走廊区域内协同创新能力的强弱,有序分层地进行各类临空产学研活动。

在政策环境方面,逐步完善政府采购、税收和知识产权政策,鼓励产学研协同发展促进各主体创新的积极性。建议走廊区域政府加大投入建设跨区域基础性服务平台和初期培育平台,引导扶持并对接成熟市场化平台;建立产学研发展税收补偿机制,激励区域内科技创新、税收政策、推广和完善科技成果转化风险补偿资助;加强创意、设计知识产权保护,健全激励机制,活跃知识产权交易,为保护和鼓励创新、更好实现创意和设计成果价值营造良好环境。

(二)从产学研发展机制角度考虑

结合《深化科技体制改革实施方案》完善鄂州市科技成果评估体系,并对接武汉市尤其是东湖高新区的该类体系,提高评价体系公开透明度,从可操作性的层面上对以企业为主体的协作创新进行支撑。走廊区域内实行统一科技人員激励机制,通过健全其工作成果的评价考核体系和给予技术带头人一定社会地位营造尊重知识、尊重知识的优质企业环境和文化氛围;构建区域范围的临空信息共享和服务平台,搭建面向全社会的具有临空属性特点的产学研信息网,最终形成集咨询、检索、申请、评估、审批、交易、招聘、投融资、交流等功能为一体的综合性产学研联合服务平台;在区域内创立统一信用评级体系,完善个人和企业信用诚信体系,共享产学研项目中科技、风投、产权交易等部门对企业、中介和个人的信用信息。

(三)从企业主体规模角度考虑

在走廊区域内充分发挥国有企业和东湖高新区及葛店开发区内规模企业的产学研协同创新的带头作用,重点在于产品自主创新能力的培养、企业创新型人才乃至企业技术能力的培养。重视并支持临空走廊内小微企业发展,充分发挥其创新活力和动力,通过对小微企业创新基金及活动扶持,保证不同层次、不同领域范围企业的产学研发展。

(四)从产学研协同效率角度考虑

临空走廊的产业发展形势和流动方向决定了产学研协同的高效属性。这种高效不仅体现在产学研协同创新的研发速度上,还体现在高新产业技术链的上下游对接流动速度、区域内研究人员的自由流动频次和科技成果的转化效率上。以大项目或大产业为核心,将临空走廊内小规模分散的产学研合作向大规模、集聚的方向发展,避免同质化项目的产学研合作;打破行政区域划分界限,鼓励区域内研究人员自由流动,实现企业、大学和科研机构之间的技术转移和合作,深化产学研协同基础。扩大武汉市科技成果转化局服务范围,提升其科技成果商业化的催化能力,促进产学研协同发展的纵向创新能力和科技成果转化效率,进一步推进武鄂临空经济走廊的产学研协同发展。

参考文献:

[1] 2014—2018年度湖北省统计年鉴,武汉市统计年鉴,鄂州市统计年鉴.

[2] 2014—2018年度湖北省科技局统计数据.

[3] 中国特色产学研用结合的模式机制及政策研究课题组.中国特色产学研用结合研究[M].北京:科学出版社,2015:135-138.

[4] 陆园园.中外产学研协同创新研究[M].北京:人民出版社,2017:234-249.

Study on the coordinated Development of Industry,University and Research in the Air Economic Corridor of Wu and Hubei

HU Man

(Ezhou Vocational University,Ezhou 436000,China)

Abstract:As a national 13th five-year Plan major productive forces layout project,Hubei international logistics core hub project further promotes Wu,and the economic relationship between Hubei and Hubei is becoming more and more close.In the process of economic development in Wuhan,Ezhou and its surrounding cities,the coordinated development of industry,university and research provides momentum for the development of regional economy.The coordinated development of industry-university-research resources in the air-facing economic corridor of Wuhan and Hubei is conducive to promoting the integration of cities in the region and promoting the transformation of the mode of economic development.

Key words:the Air Economic Corridor of Wu and Hubei;Regional economy;Industry-University-Research Cooperation

收稿日期:2019-07-15

作者简介:胡曼(1981-),女,湖北鄂州人,讲师,硕士,从事物流管理、教育管理研究。