社区公共空间适老化健康环境与优化策略研究

汪丽君 卢杉 舒平

摘 要:本研究以T市典型老龄既有社区为例,在实证调研观察基础上总结社区公共空间在适老化方面存在的问题;并利用问卷调查、开展社区座谈会形式进行老年人社区公共空间需求的调查;通过主成分分析法(PCA),确定影响城市社区公共空间适老健康环境特征的四项变量;最后,针对老年社群的身心健康,分别从空间改造和管理层面提出城市既有社区公共空间适老化优化对策建议。

关键词:社区公共空间;老年健康;环境特征;实证研究;优化对策

中图分类号:C915 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2019)06-0077-10

一、问题的提出

社区公共空间是老年人日常生活中依赖度最高的公共空间类型,在老龄化社会各种效应汹涌而来的时候,如何使社区公共空间的品质更加适合老年人的日常使用是当下亟待解决的重要问题。

“积极老龄化”作为实现老年人健康生活的重要观念,其内涵有三重含义:生理健康、心理健康,社会交往的健康。心理健康是躯体健康的基础。支撑老年人生活质量的重要支柱是住区交流的广度和深度,创造性的劳动,对社会有用性,以及感动、喜悦的体验[1]。在我国目前以居家养老为主流的背景下,社区公共空间成为老年人日常社会活动与社会参与的主要载体,是实现“积极老龄化”的重要场所,对老年人保持体能活力,改善孤寂、焦虑、抑郁等心理问题均能起到积极调适作用。然而目前国内相关研究中还未形成系统化理论体系与落地策略,从而使得当前既有社区中的户外公共空间因缺乏精细化设计而适老化品质低的问题尤为突出。

T市作为我国四大直辖市之一,老龄化问题尤为突出。根据T市老龄委2017年统计数据,户籍60岁及以上老年人口数为246.06万,占全市户籍总人口的比例为23.43%。远超全国平均值,成为具有代表性的研究对象。特别是在很多建成时间较长的社区中,人口老龄化问题更为突出。老年人受身体机能的限制,活动范围不断缩小,社区公共空间的环境设施、周边配套及养老服务,都是老年宜居环境的重要影响因素,可以直接影响老年人身心健康及养老生活品质。

二、城市既有社区公共空间与老年健康关联性研究

社区公共活动空间对老年人的身心健康状况有着至关重要的影响(Bell et al.,2007),设计得当的户外空间能够激发老年人的日常活力,诱发一系列对身心有益的康体、休闲活动(Leung et al.,2004),活动的方式主要包括散步、锻炼、社交、园艺等(US Department of Health and Human Services, 1998),大量研究显示,这些活动具有减缓衰老、预防常见慢性疾病等功效[2]。具体研究关注点有:

(一)社区公共空间整体规划布局

老年人并非是与“正常”社会隔绝的特殊群体,年龄的增长也并不意味着他们失去了对自己及周边环境的控制。老年人参加户外活动是维持生活质量的重要因素(Mollenkopf et al.,2011),在建成环境物质空间层面:用地混合度)Li et al., 2005)、可步行性(Marquet,2015)、可達性(Peiling Zhou,2017)与社区服务密度(Subramanian et al.,2006)对老年人体力活动有促进作用。所以在场地规划方面,现有研究大多强调社区公共空间布局的系统性及紧凑性——居住密度、地形地势、空间层级、交通模式、公共活动与服务设施分布等。这些因素将直接影响到老年人的户外活动频率和日常生活满意度。

(二)社区公共活动空间流线设计

柴彦威[3]等学者在2010年通过问卷调查和数据分析,得出了社区公共空间只有在具备步行可达性的基础上方能鼓励老年人产生日常休闲活动的结论。社区公共活动空间的步行可达性与可接近性均可促进老年人对社区内各类公共空间的利用率,而场地活力一经激发,势必会对老年人的身心健康产生积极的影响(Booth et al,2000)。罗森伯格(Rosenberg)等学者在2009年利用跟踪记录、步行测试等方法对社区空间流线进行了研究,结果表明,社区活动空间步行路径越清晰、步行环境越舒适,老年居民开展户外活动的积极性就越高。

(三)社区公共空间治安环境塑造

安全性的塑造同样是社区公共空间研究的重要内容。老年人更容易成为犯罪分子的施害对象,而交通安全及治安良好的公共空间环境可以提高居民日常活动的安全系数(Richard et al.,2005)。此外,在突发疾病或意外受伤的情况下,能保障安全援助的服务,如提供紧急呼叫按钮等细节服务设施,可以加强老年人对户外环境的控制能力信心,鼓励老年人开展户外活动。

(四)社区公共空间归属感及场所精神营造

人们之间的互动以及在此基础上形成的社区“认同感和归属感”是形成社区的最重要的条件[4]。社区公共空间的归属感营造对老年人的身心健康也发挥了至关重要的作用。从规划角度来讲,建立居民归属感的因素主要包括场所认同、易识别、邻里关系、公众参与等等。研究内容上涉及空间领域可控性、步行可达性、五感舒适度、集体记忆、鼓励居民参与社区公共事务等相关内容。

(五)社区公共活动空间的疗愈康复性

综合环境行为学、心理学、医学及景观学的研究,国外学者重点关注自然景观具有减轻压力、缓解情绪、预防隐疾或恢复健康的作用。在社区公共空间中共同培育植物还可以帮助老年人提升认知能力、集中注意力、从而追求心灵的宁静;此外,增加社区中社会交往空间,促进其积极参加社会活动可减少老年人罹患抑郁症的风险并促进老年心理健康(Smith et al., 2008)。目前相关研究主要关注:通过提升社会参与和融入度(Gilmour, 2015)、加强社会联系和移动性 (Degne, 2015)、提高城市户外设施与自然连通性(Carlisle et al., 2014)、改善环境和服务设施(Kemperman et al., 2014)、促进城市公共交通的连通性(Borges, 2007; Turel et al., 2012; Carlisle et al., 2014)等方面。

综上,国外社区公共空间环境与老年健康的相关研究开展较早、成果较丰富。特别是运用多学科交叉、“定量—定性”混合的研究方法,对社区空间的规划布局、空间可达性、环境安全性、归属感、康复性设计要素与老年居民健康状况的关联性逐一进行了考察与探究,得出较为客观和科学的结果。虽然国内学者已认识到社区公共空间环境对于“积极老龄化”具有重要作用,但是对空间与老年健康的内在作用机制还缺乏系统认识,呈现出:研究方向分散化、研究成果片段化的特点。因此本研究从实证出发,将客观、主观调查方法相结合,发现城市既有社区公共空间适老环境存在问题,确定影响其环境特征的四项变量,从而提出针对提升老年身心健康的社区公共空间适老优化对策。

三、实证研究

(一)研究思路

社区公共空间环境要素相互之间具有一定的相关性,为了获得多个相互独立且具有代表性的指标,本研究采用主成分分析法。主成分分析法是设法将原来众多具有一定相关性,重新组合成一组新的互相无关的综合指标来代替原来的指标,能有效解决社区公共空间适老化健康环境影响因子间的不对等关系,将初始的复杂因子转化为相对独立的因子[5],从而达到筛选因子并确定权重比的目的。

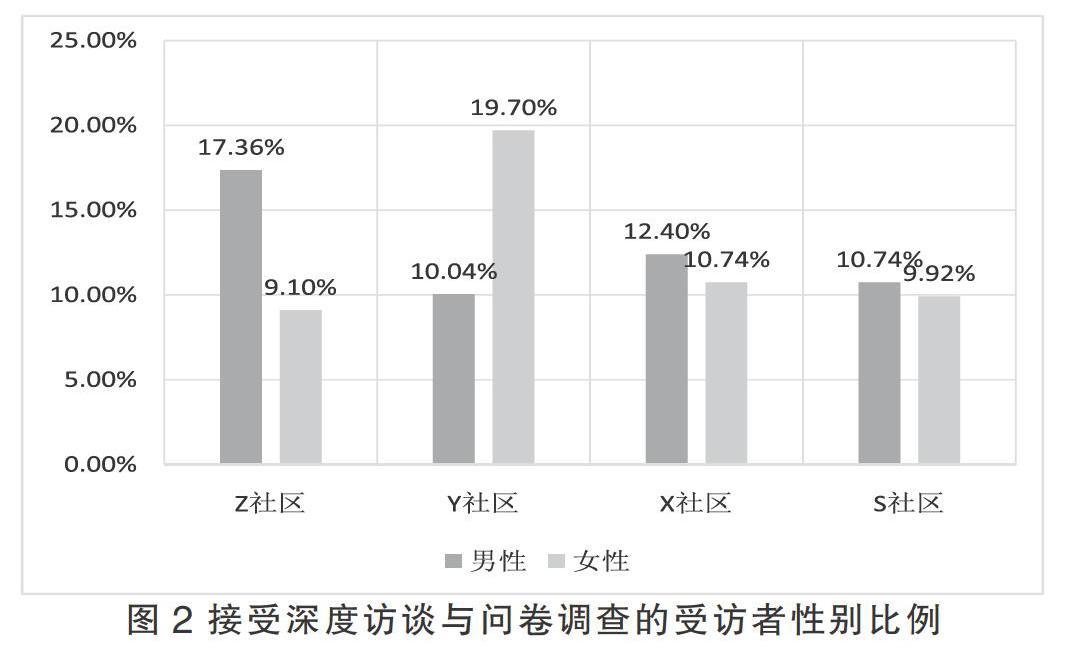

本研究分为三阶段进行。在研究准备阶段,根据2010年全国第六次人口普查数据分析T市老年人口空间分布特征,见图1,筛选典型老龄社区进行实地调研;其次,根据调研结果,选择典型老龄社区,采用问卷调查、深度访谈、召开社区座谈会三种方式“社区公共空间适老意见收集”;最后,综合调研结果,使用主成分分析法选取社区公共空间适老健康环境特征要素,继而提出针对老年社群的社区公共空间优化建议。

(二)研究区域与研究样本

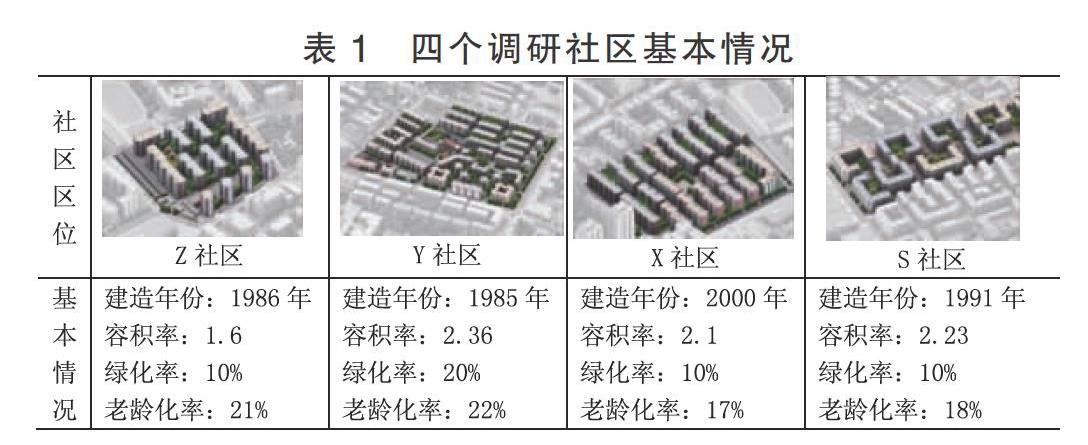

根据2017年T市各区老年人口数统计,T市16个城区中,有五个城区拥有最高的老龄户籍人口比重,分别为31.38%、31.4%、29.4%、28.33%、28.2%(数据来源:T市老龄委提供)。在调研中,考虑到实际调查的可行性:包括与社区基层工作人员的对接,收集数据的配合度等,最终选取其中老龄化程度较为突出,并已开展了适老服务设施,有一定的基础的四个社区,作为研究样本开展调研活动。样本社区基本情况如表1:

本课题组于2018—2019年期间对四个社区进行深度访谈与问卷调查。实地调查共分为两个阶段:

第一阶段:随机邀请在社区公共空间活动的老年人,通过开放式问卷调查达到2个目的:①居住的社区公共空间具有哪些特征;②哪些环境特征是喜爱(或厌恶)来此地活动的因素。

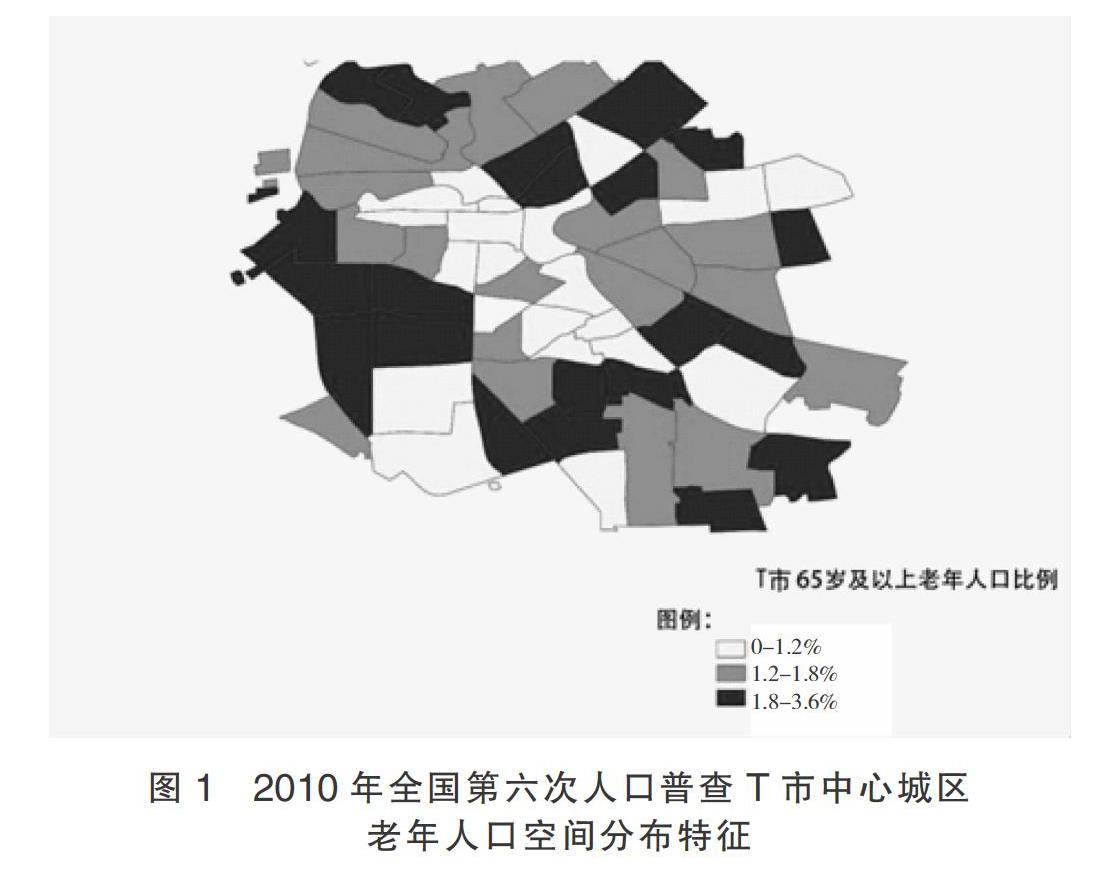

第二阶段:由社区党群服务中心召集10-20名老年人开展“社区公共空间适老意见收集”讨论会,通过正式问卷调查获得人群评价信息,利用spss软件采用主成分分析法对环境要素影响因子进行量化分析,获得影响住区公共空间环境特征的影响因子,图2。共有121位老年人完成了问卷,80位老人参与了“社区公共空间适老意见收集”,其中男性67人,占55.37%,女性54人,占44.63%,如图2。

四、结果分析

(一)基于老年体力活动视角的住区公共空间现状问题

1.社区内适老公共空间配置不足

通过走访调研发现,社区内适老公共空间配置不足体现在以下方面:社区内停放的机动车占用较多居民出行空间与户外活动空间,造成人均活动场地面积不足;人均社区养老服务设施面积达标率不足;公共绿地存在不可进入性,利用率较低。

2.社区公共空间设施品质低、适老性差

道路景观方面:交通环境存在安全隐患且路面平整度差,周边道路交通纵横穿越;老年人普遍反映社区内路口较多、车速快、过马路存在安全隐患;社区内的道路边缘有路缘石,部分路缘石高度比较高,对老年人的行走安全构成一定威胁;景观步道平整度差,步道铺装年久老化,部分道路存在凹凸不平现象,对老年人外出行走构成潜在危险,老年人过分注重脚下安全问题,难以欣赏周围环境。

植物绿化方面:绿化率低,配置单一,缺乏层次性和多样性,气氛相对冷清。适宜老年人活动的场地缺乏,夏季酷热,遮蔭条件是老年人选择活动空间的重要因素,而社区内活动空间周围高大的遮荫树木数量少,一定程度上影响了老年人的夏季活动,导致仅有的活动空间利用率低。

设施小品方面:活动空间内缺乏休息座椅和活动设施。部分社区因缺乏休憩设施,花池可作为临时休息座椅,但材质为普通石材,且石材表面没有做光滑处理,舒适度差,不利于老年人户外休憩,不符合老年人活动时长较短体力较差的特点,难以满足老年人休息、交流需求。此外,调研还发现:托老所周围的活动空间适用人群多数为老年人,因此对适宜老年人活动的设施有很大的需求,但实际情况老年人的设施只有简单的健身器材,且时间较长无人维修导致设施陈旧破损,利用率低,很难满足老年人的使用需求。

观赏设施方面:环境色彩单一,标识系统不完善,缺少艺术小品。社区环境较为单一朴素,仅在铺装上做了小的颜色改变,不满足老年人对色彩环境需求。标识系统存在缺失、破损、字体较小等问题,难以对老年人起到良好的引导作用,易产生迷失感。在社区环境中几乎看不到艺术小品,社区环境的吸引力及艺术氛围营造缺失。

照明景观方面:存在照明系统不完善,夜间照明设施配备不足的现象。部分社区公共空间仅有少量道路照明,缺少景观照明及警示照明,且光照不足,舒适度较差,部分活动场地及道路尽头存在明显照明死角,影响老年人户外活动的安全感,极大地限制了老年人群体外出活动的积极性。

3.社区公共空间承载的功能数量有待丰富

通过空间观察发现,社区公共空间承载的功能较为单一,老年人只能进行简易锻炼、就坐的行为活动。然而通过随机访谈发现,不同年龄段老人对于社区公共空间的功能需求多样。从休闲功能层面来看,低龄老年人希望增加茶室和供孙辈使用的儿童乐园;高龄老人希望可以增加社区微型剧场,以丰富其退休生活,从而缓解其独居的寂寞之感。照料生活功能层面,大部分老人希望社区增设中医康复的服务。

(二)基于老年呼吸系统疾病的社区公共空间现状问题

1.“致敏植被”存在导致老年过敏病症

以往社区景观设计中过多考虑形象视觉问题,而忽视植物种类配备,导致存在大量致敏植物的现象。“致敏景观”如杨树、柳树等会诱发老年人包括哮喘在内的过敏病症。

2.因社区景观绿地维护不善,产生过敏原

因社区未能做到及时维护,致使景观绿地产生诸如灰尘、细菌等过敏原通过空气进入呼吸道;另外,部分老旧社区原本规划因无法适应机动车保有量激增的现状,社区街道中大量机动车穿行会产生大量可吸入颗粒物。

(三)问卷调查结果统计分析

本研究采用主成分分析法,通过19项问题调查121位老年人的对社区公共空间使用倾向。研究变量之间存在线性相关关系(每组变量之间的相关系数均大于0.3),数据结构合理(KMO检验系数为0.833,单个变量的KMO检验系数均大于0.7,Bartletts检验结果为P<0.001),提示研究数据可以进行主成分提取。

在进行主成分分析后,最终反应社区公共空间环境特征的变量浓缩成4个主因子,分别为:自然性、空间可达性、社会融合度与公共空间形态感知性。按照旋转后的因子载荷矩阵,见表2,主成分提取结果提示,本研究前四位主成分的特征值大于1,分别解释36.9%、23.4%、22.5%和17.2%的总数据变异。

上述研究提取出社区公共空间适老化健康环境特征的四个公共因子,其中,自然性因子在总方差的贡献率最大,可达性、社会融合度和形态感知性因子的贡献率依次减少。

1.自然性因子分析

研究发现,社区公共空间自然性特征因子影响力最大。根据实地观察,老年人倾向于选择较为私密、隐蔽的相对独立的休憩空间进行活动,而这些公共空间中接近一半的老年人选择进行独坐、观察路人等静态性行为,所以其对公共空间的静谧氛围度要求较高。在深度访谈中,老年受访者在描述具有身心放松、心情愉悦的社区公共空间的词频也包括:较多的乔灌木、较多的植物种类和丰富的植物色彩,这也反映了老年人对公共空间环境自然性的要求较高。

2.空间可达性因子分析

在空间可达性因子中,道路安全性的值最高,其次是街道交通网络便捷性。道路安全性表达居民前往社区内公共空间,随着年龄增长导致的身体机能下降,大部分老年人选择城市公共交通前往公园等社区级公共活动空间,交通站点的密度和距离会直接影响老年人的出行动机和频次,从而影响其身体健康。另外,在实地调查中发现,一部分公共空间被灌木绿化隔离造成可达性差,造成部分公共空间环境卫生不好而处于荒废状态,因此其可达性因子评价较低。

3.社会融合度因子分析

在社会融合度因子中,“座椅数量”“座椅舒适度”的分值最高,其次是娱乐健身设施的数量和种类。因身体机能下降,老年人无法长时间持续进行走路、站立等体力活动,座椅则成为其选择此空间的重要因素。通过实地观察发现,座椅是承载老年人交谈、下棋等进行精神放松、社交活动的重要家具设施,往往可以根据某一空间中座椅的数量来判断此公共空间的“人气”高低。因此公共空间中需布置数量充足且舒适性较高的座椅。

4.公共空间形态感知度因子分析

空间气候舒适性、空间开阔度对老年人是否选择此处空间进行活动影响明显。其中空间热舒适度、风舒适度影响老年人身体健康,而空间开阔度通过作用于老年人的空间感知进而间接影响其情绪高低[6]。现场调研发现,较为狭窄的公共活动空间阴影面积较大,导致日照不够充足,给老年人带来一定压抑感和心理不愉悦感,从而不利于老年人情绪健康维持或恢复;同样,因公共空间形态设计不当导致强风出现,从而造成身体不舒适性,也会给在此处活动的老年人带来身体与情绪的不良影响。因此城市社区公共空间提升设计中,需要营造舒适合理的空间形态。

五、优化对策建议

社区公共空间既是承载老年人日常生活的空间,又是其放松身心的场所,因此同时具有空间的基本属性、社交性、康养性,在改造时應特别增加其可亲近性与环境可识别性,吸引老年人前来使用。基于此,提出社区公共空间适老健康优化的整体目标。

(一)出行无障碍化,提升公共空间适老精细品质

1.道路设计无障碍化

设置安全缓冲区。建议在不影响标志牌、电压箱等基础设施正常使用的情况下,将其移置路旁绿化用地内,拓宽社区人行步道从而为老年人提供安全舒适的出行空间,做到“让路于人”。在养老设施周围等老年人活动密集区,建议在机动车道和活动场所之间嵌入设置安全缓冲区来保护老年人安全,满足老年人出行安全。为避免人车混行,建议将绿化设施与无障碍扶手相结合,作为分隔机动车等屏障,并将缘石坡道出口作特殊铺装,起到提示路人的作用。

人性化高差处理。要强调台阶的可见性,每级台阶转弯处应设置明显标识,并在7—8个台阶处增设休息平台,台阶与坡道两侧应设栏杆扶手,其高度不超过900mm。为保证行人安全,通常将车行道路比人行道路低 0.1—0.2m以达到人在上车在下的功能划分,这种情况下就要求进行缘石坡道设计,缘石坡道不宜过短或过长,缘石坡道过长会为机动车占用人行空间提供可能性,缘石过短会阻碍轮椅的通过,因此,缘石坡道宽 0.7—1m 即可。

注重路面平整度。在道路铺装材质的选择上,应选择防滑、无眩光的材质,地面材料的选择还应考虑材料的渗水性,防止降水后积水;注意铺装材料的耐久性及后期维护。在铺装接缝处要着重处理,地面上留有接缝或其他的地面突起物,会影响老年人的行走安全。

2.人均公共空间面积合理化

科学合理配置社区级及以下人均公共绿地面积和人均养老服务设施用地面积,挖掘社区附属空地的利用潜力,不断提升人均公共空间面积。建议社区中建设停车楼,逐步降低机动车占用社区公共空间比例,提升土地利用率;积极推进“无车日”等举措,将公共空间还给步行、骑行以及社区活动等。

3.交通网络运作协同化

根据各项服务设施对应服务人口数量和服务半径的规范要求,针对设施的步行可达距离,明确服务覆盖范围,找寻服务盲区,配备完善的“一站式”社区基础服务项目,确保各个社区生活圈中心的公共交通便捷,形成功能完善的社区协作公共服务设施体系。

(二)环境自然亲切,打造具有身心疗愈功能空间

1.小品设施适老化

通过实地调查发现,座椅设施是承载老年人活动的重要设施之一。因此在小品设施品质提升方面应着重探讨座椅设施的适老化,主要由设置位置、座椅材质和座椅尺寸三方面共同决定。座椅设施要设置在老年人能够看到街景和人群的地方,这样能够使老年人在视觉上与他人达成互动;座椅设施摆放应做到疏密有度,灵活多变,以满足老年人独处静坐、谈话交流以及娱乐活动等不同需求,从而提高座椅的使用效率;

座椅材质的选用直接影响到老年人的体感舒适度。考虑到老年人自身体温调节能力下降,触觉感知迟钝等生理特点,应根据环境和需求选择不同的座椅材质,在庇护设施内的座椅可采用塑料、木质等材质,在人群使用较少的空间可采用石材、金属等材质,在与儿童活动区域相近的地方不应采用陶器等易破损的材质,容易给儿童造成伤害。同时也可采用材质混合搭配的方式,在老年人能接触到的地方采用触感好的材质,而在座椅支撑的部分采用硬度高、耐腐蚀的材质。

座椅的尺寸要符合老年人体工程学,考虑其行为特点,满足其需求。老年人腿部不能像年轻人一样弯曲自如,要求椅座的高度在450—550mm左右;腰部不能长时间挺直,要求座椅靠背高度比正常的座椅高20—25mm,坐面宽度较一般座椅更宽些,但不宜过宽,应在360—450mm范围内,椅子应配备较为牢固的扶手,在椅面上150mm左右的位置。

2.康体设施复合化

在既有社区户外公共活动空间更新中,根据老年人身體状况,设置不同难度系数的设施,以及具有抗老化针对性训练的康养设施,增强康体设施的适老性与复合性,为不同身体水平的老年人提供多种锻炼方式。康体设施位置应在养老设施周围,既方便老年人使用又便于看护人员照看。此外,针对老年人在进行锻炼时存在衣物无处可放、无处可坐等问题,康体设施的设置要与休息设施紧密结合,在活动区周围设置合适数量的座椅和置物空间。

3.沿街空间通透化

高大的实体围墙给人压抑的感受,同时视线受到阻隔,不适宜老年人活动。因此,公共活动空间设计应远离高大的实体围墙,以绿色植被进行围合,运用乔木灌木高低结合的方式搭配,营造具有层次感的围合空间;通过植被之间的缝隙增强外部空间的可视性,为老年人提供丰富的空间形态使老年人处于“看人”而不是“被看”的有利境地,增加安全感,对老年人步行具有积极的促进作用。

4.景观环境多样化

合理运用疗养型植物与园艺疗法。将植物观赏性与康养性相结合,将更好地达到康养性效果,满足老年人的身心需求。美化环境的同时能够改善社区局部小气候的自然生态。将绿化与康养设施相结合,既可以锻炼身体又可以陶冶情操。提供一定的自种植区,丰富老年人的日常生活,促进社会交往,提升老年人社区认同感和归属感。

清除已有“致敏植被”,替换安全无毒害的植物,既有社区公共空间可选择花叶较大的安全植物,并配合不同季节的变化而种植,这样也可建立空间的可识别性,增加老年人对空间的认知。植物配置在统一基调的基础上,树种力求丰富,有变化,乔灌木结合,常绿与落叶、速生与慢长相结合,乔灌与地被、草皮相结合。同时可增加与植被景观进行嗅觉交互行为,可以配置安全、带有气味的植物,吸引老年人参与到户外环境中,与植物景观进行交互行为。

5.照明设施全面化

社区公共空间照明主要包括道路照明、景观照明、场地照明及警示照明,任何一项对于视力衰退的老年人来说都十分的重要。

道路照明要在车行路上注意灯光能够让老年人自己清楚地辨别方向、车辆及行人,采用低处照明,防止老年人眩光,照明面积要覆盖广,避免出现黑暗死角;景观照明主要为了烘托气氛,与绿化、座椅、景观小品等结合,灯光柔和效果最佳;场地照明目的保证老年人活动安全,灯光照度要大,保证老年人能够清楚地看见周围的环境;警示照明主要设置在阶梯、障碍物、指示牌等存在安全隐患的地方,使老年人能够保持警惕,清楚的知道周围存在的安全隐患。除了安排足够数量和照度的灯具,选用带遮光罩的照明样式、避免强光直射到住户屋内。

(三)空间共享交互,促进全年龄段人群共同使用

1.步行空间融合化

强化空间联系。强化社区内不同功能空间联系,建立以道路景观为基础的空间网络,将养老设施、休闲空间及康养空间有机联系起来;道路系统应简洁明了,避免错综杂乱,并将各个活动空间高效的串联,有利于空间流线组织和良好景观的打造,道路形式采用弯曲富有变化的漫步小道,可增加情趣感。而功能区之间应用直线道路进行连接,这样能够确保其快速、便捷的到达各功能区。老年人对环境的记忆及辨识度都变差,循环步行路线有助于引导老年人回到出发点。因而,围绕养老设施设置完整的循环路线,便于老年人进行漫步行为。

满足代际融合需求。宅前绿地是人们最喜欢集聚的场所,控制宅前车行通过,尽可能减少车辆在宅前空间停留,这样使老年人能够更愿意在宅前空间停留,不会担心来往车辆造成的安全威胁,有利于加强代际关系的交流。可以通过绿化手段对车辆进行阻挡;如整体停车空间不足时,可将宅前空间做时间管理,日间不允许车辆停留,夜间可做停车空间,并配有可移动的休息座椅,这样既缓解了住区的停车压力,也为代际交流提供了场所。在沿路空间设置打破原有家庭界限,促进代际交往的多代交流空间,包括生活体验、朋友欢聚、儿童成长、才艺展示和知识扩展等活动区,有利于发挥老年人潜力,增加老年人与其他人群接触的机会,同时还可培养人们尊老爱幼的传统美德,建立美好的代际交流关系。

2.景观设施交互化

应注重老年人群情感需求,激发其情感共鸣,打造以自然美为主、科技手段为辅的情感交互设施,缓解其孤独的情绪。在环境中增加对老年人感官刺激的景观设施,促进其与环境产生良好的感知交互。比如环境冷、暖色调的调节,增加视觉传达信息内容,为植物、小品等增加灯光烘托氛围,运用风、光影等变化使静态景观具有律动感;行为交互应注重设施的创意性与趣味性,通过对设施形态、色彩、材料等方面的趣味创作,增强其吸引力,提高老年居民参与使用。

3.设施距离便捷化

由于身体机能老化,使得老年人活动范围缩小,对空间的便捷性要求较高,过远的距离只能使老年人失去兴趣。另外他们做事情容易急躁焦虑,易产生无用感等负面情绪,因此要侧重考虑活动能力较弱的老年人可达距离范围,控制好活动范围半径,设置功能复合的设施以及不同功能活动空间之间便捷的联通性。

(四)多方联动管理,增强老年人社会事务参与度

1.服务运营多元化

政策制定者、相关地方政府管理部门在既有社区公共空间适老化更新改造过程中可以从依靠社会和走向市场方面建立“投资多元”概念,实现这些机构的社会化支持。通过树立榜样,建立服务運行管理网络,探寻经济增长的途径,实现营造服务供给全方位、多元互补的既有社区老年健康福祉支持体系,为创新提供足够的空间和投资,确保这些创新能真正针对老年人使其受益。

2.管理自治民主化

社区公共空间适老化改造过程关系居民切身利益等各方面,如何使住区居民从使用者成为管理者、参与者,真正做到让自治参与更加真实,需要在以下三个过程中重点体现:一是更新改造内容要听取了解居民日常生活使用中的真实需求;二是更新改造工作推进中需要保证居民参与、监督的常态化;三是善于沟通、协调好政策与专家建议同居民参与结果之间的矛盾。

3.合作交流联动化

对于既有社区公共事务管理者而言,需跳出传统思维的禁锢,加强部门之间、研究机构的跨学科合作与交流。推行更多公私合营社区服务项目,鼓励社会多方参与,共同促进既有社区公共空间对“老年心理健康”促进因素。

综上,针对T市社区存在的影响老年健康的空间问题,我们需要从保障老年人心智、身体和社会融合三方面协同发展,高效推进城市社区公共空间品质提升,同时减少空间不平等性,通过运用社会学的研究方法,在“以人为核心”的思想指导下,在规划中更多地考虑老年身体、情感因素,做到物质建设与精神建设的综合发展,以应对快速城市化进程中老年人面临的健康挑战。

参考文献:

[1]野口定久,外山义,武川正吾.居住福祉学[M].东京:有斐阁,2011.

[2]Sugiyama,T.Thompson, C. W. & Alves, S.Associations between neighborhood open space attributes and quality of life for older people in Britain[J]. Environment and Behavior, 2009,41(1):3-21.

[3]赵莹,柴彦威.基于出行链的居民行为决策影响因素分析[J].城市发展研究,2010,17(10):96-101.

[4]侯小富.城市居民社区归属感的心理结构维度研究[D].成都:西南民族大学,2017.

[5]吕飞,韩冰冰,王博.基于主成分分析法的寒地住区建成环境对老年人情绪健康影响的研究[J].城市建筑,2018,(24):47-50.

[6]彭建东,许琴.基于多维视觉影响的城市空间环境定量评价探索——以襄阳古城护城河周边地区城市设计为例[J].现代城市研究,2015,(10):36-46.