基于数据挖掘分析《脾胃论》用药组方规律

李付平,康立英,杨贵真,刘梅,戚素文,白建英,徐昭娟,张秀芬

(河北中医学院,河北石家庄 050200)

《脾胃论》由“金元四大家”之一李东垣所著,该书较系统地反映了李东垣的学术思想。《脾胃论》的出现标志着中医“脾胃学说”的创立,为“补土派”的学术之源,在促进金元医学飞跃性发展中发挥了重要作用。本研究借助中医传承辅助平台,对《脾胃论》中的方剂进行挖掘统计,分析其常用药物频次、药对和核心组合等,总结李东垣组方用药规律,以期为脾胃病的治疗提供思路。

1 资料与方法

1.1 数据来源和预处理 收集《脾胃论》中所载方剂,按照2015年版《中国药典》对方剂中药物别名进行规范和统一,如将橘皮统一为陈皮,香白芷统一为白芷等。

1.2 数据分析 将《脾胃论》中的方剂名称及其药物组成录入中医传承辅助平台V2.5系统中,并再次核对确保录入资料正确。然后点击频次统计、组方规律和新方分析等功能按钮,对得出的结果进行分析研究。

2 结果

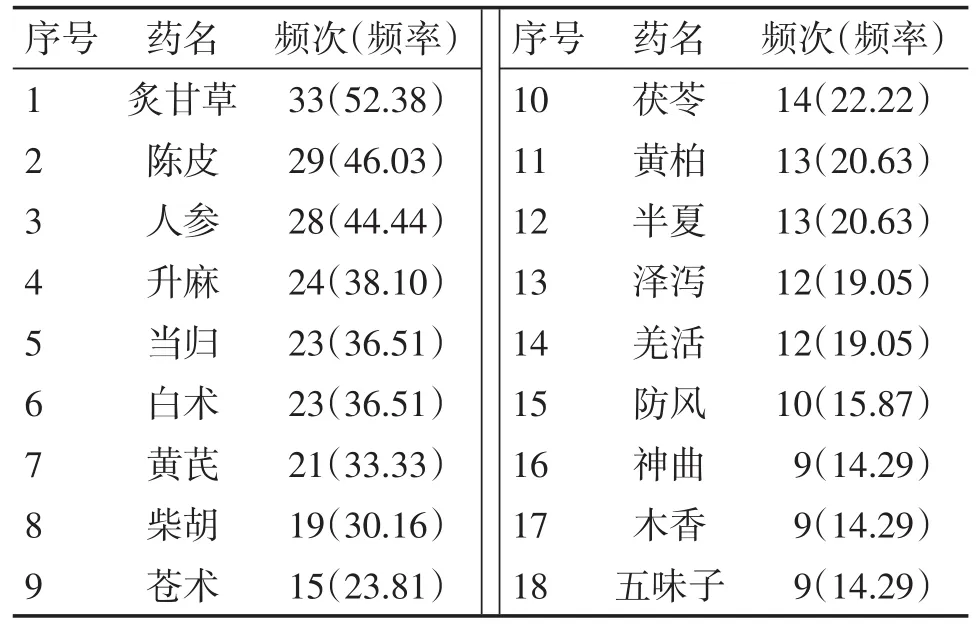

2.1 药物出现频次 共收集到63首方剂,包含了101味药物,出现频次共531次。频次≥9的药物有18味,其频次和频率(n频次∕63×100%)分布见表1。

表1《脾胃论》方剂中频次≥9的药物分布Table 1 Distribution of herbs with the frequency being and over 9 times in the formulas of Treatise on the Spleen and Stomachn (p∕%)

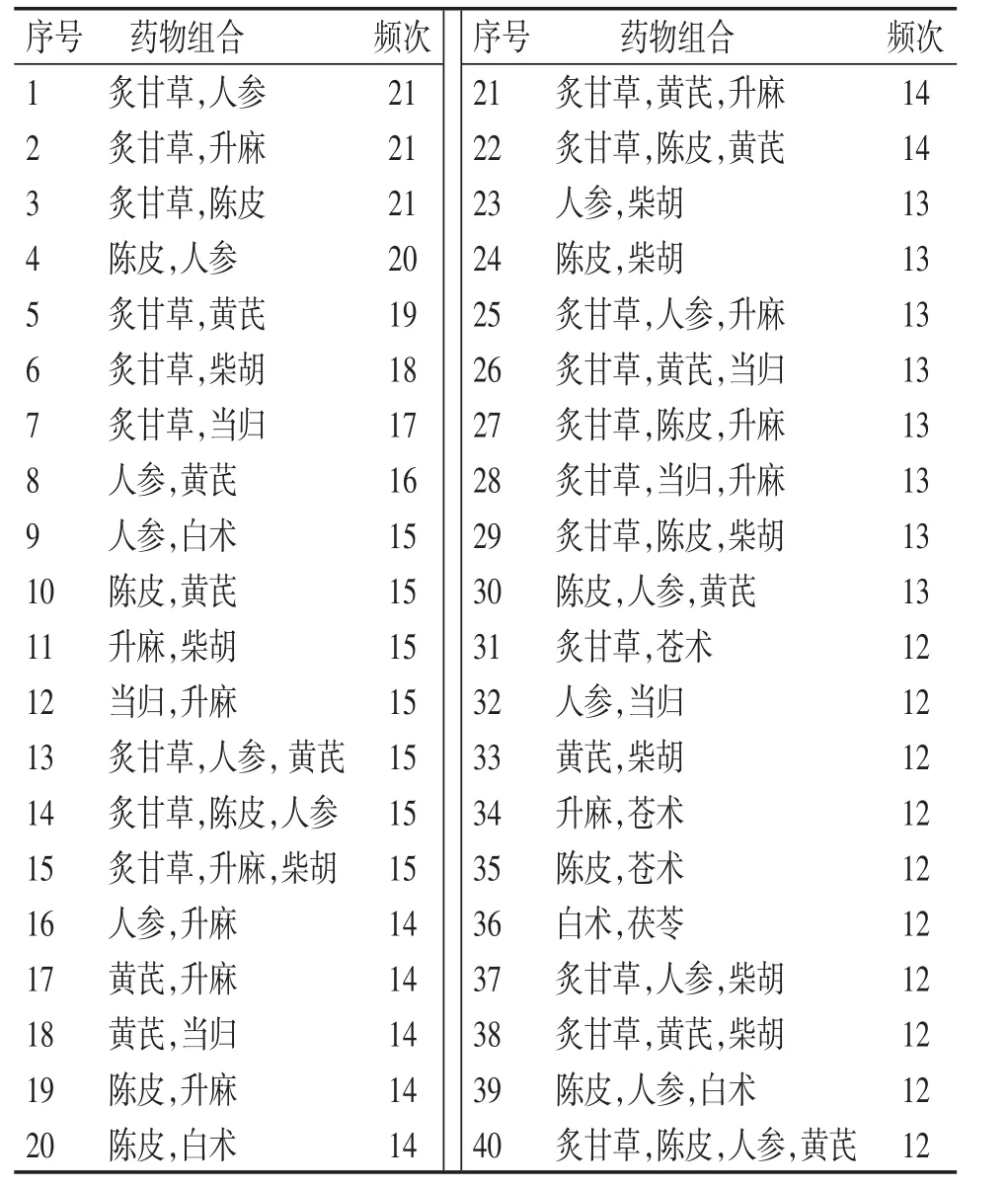

2.2 药物组合关联规则分析 将支持度设置为12、置信度设置为0.8,对出现频次≥12的药物组合进行筛选,结果见表2,网络展示见图1。

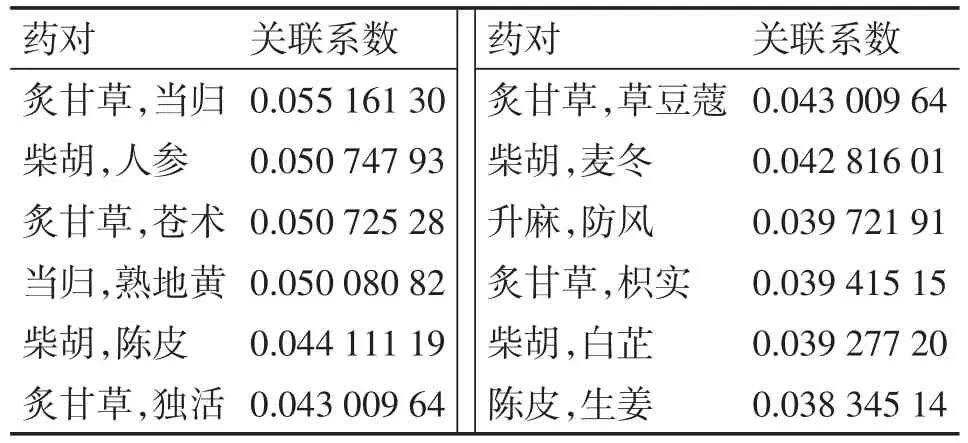

2.3 基于改进的互信息法的药物间关联度分析 依据方剂数量及对参数设置在不同数值的结果进行提取预读,将相关度设置为8,惩罚度设置为3,进行聚类分析,得到药对关联度。对关联系数在0.038以上的药对进行筛选,结果见表3。

表2《脾胃论》方剂中频次≥12的药物组合分布Table 2 Distribution of herbal combination with the frequency being and over 12 times in the formulas of Treatise on the Spleen and Stomach n∕次

图1《脾胃论》方剂中常用药物关联规则网络图Figure 1 Network of association rules of the frequently-used herbs in the formulas of Treatise on the Spleen and Stomach

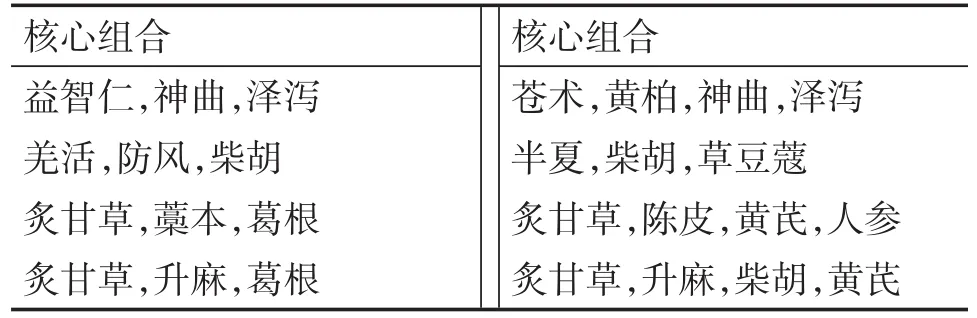

2.4 基于复杂系统熵聚类的药物核心组合分析 按相关度与惩罚度约束原理,对药物间关联进行复杂系统熵聚类分析,演化出3~4味药物的核心组合,结果见表4。

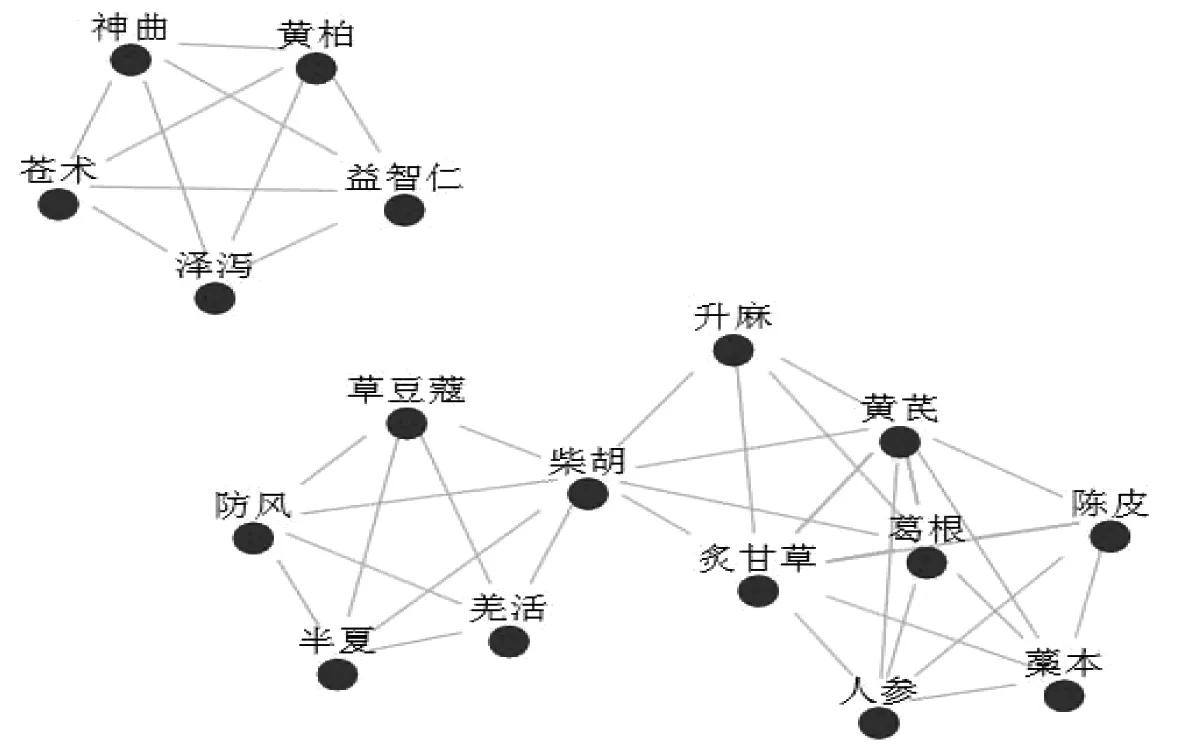

2.5 新处方无监督熵层次聚类分析 对表4中的“药物核心组合”进行无监督熵层次聚类分析,得到4首新方:处方1组成为益智仁、神曲、泽泻、苍术、黄柏;处方2组成为羌活、防风、柴胡、半夏、草豆蔻;处方3组成为炙甘草、藁本、葛根、陈皮、黄芪、人参;处方4组成为炙甘草、升麻、葛根、柴胡、黄芪。网络展示见图2。

表3《脾胃论》处方关联系数>0.038的常用药对Table 3 Distribution of frequently-used herbal pair with the correlation coefficient over 0.038 in the formulas of Treatise on the Spleen and Stomach

表4《脾胃论》演化的核心组合Table 4 Core herbal combination in the formulas of Treatise on the Spleen and Stomach

图2《脾胃论》演化的新处方网络图Figure 2 Network illustration of the new candidates derived from Treatise on the Spleen and Stomach

3 讨论

《脾胃论》全书共载方63首,用药101味,使用频次最高的10味药由高到低依次是:炙甘草、陈皮、人参、升麻、当归、白术、黄芪、柴胡、苍术和茯苓,前8味正是“补中益气汤”的药物组成。《脾胃论》处方常用药物组合频次≥12的40对组合中,涉及的药物也正是“补中益气汤”中所含的药物。再结合常用药物关联规则网络图,进一步证明《脾胃论》组方的中心即是“补中益气汤”,其用药处方具有明显的集中性。纵观《脾胃论》药物使用频次、药物组合关联规则的数据等,可将其遣药处方特点概括为以下几方面。

3.1 以甘温益气药为主 《脾胃论》使用频次最高的药物是甘温益气药炙甘草,占全书总方的52.38%。张元素在其《医学启源·药类法象》中提到:“甘草,气味甘,生大凉,火炙之则温,能补三焦元气”[1]。李东垣强调“人以脾胃中元气为本”,之所以高频次地使用炙甘草,则是取其甘温之性以补脾胃中元气[2]。正如李东垣在其《内外伤辨惑论·饮食劳倦论》中所论:“心火乘脾,须炙甘草之甘温以泻火热而补脾胃中元气”[3]。甘温益气药人参、白术和黄芪的使用频次也较高,各占总方的44.44%、36.51%和33.33%。李东垣在《内外伤辨惑论·饮食劳倦论》中提出:“脾胃一虚,肺气先绝”[3]。即脾胃受损,土虚不能生金,也会引起肺的病变,可取黄芪、人参和白术等甘温药既能补中益气,又能补肺气,达培土生金之功。

在《脾胃论》处方药物组合中,2味药组合频次最高的是炙甘草、人参。3味药组合频次最高的有3组,即:炙甘草、人参、黄芪,炙甘草、升麻、柴胡,以及炙甘草、人参、陈皮。4味药组合频次最高的是炙甘草、人参、黄芪、陈皮。进一步说明《脾胃论》遣药处方以甘温益气药为主。

3.2 善用辛散升阳之“风药” “风药”是指升麻、柴胡和羌活等一类气味辛薄、药性升浮,具有发散上升作用的药物[4]。升麻、柴胡使用频次也较高,占总方的38.10%和30.16%。李东垣治疗内伤病除以甘温益气药为主外,还善用“风药”升脾阳、散阴火和除湿邪等,这是李东垣治疗内伤脾胃病的另一大特色。

3.2.1 升阳举陷 《脾胃论·脾胃胜衰论》曰:“大抵脾胃虚弱,阳气不能生长……若用辛甘之药滋胃,当升当浮,使生长之气旺”[3]。李东垣认为脾胃内伤所致的气虚、气陷等病证,在使用甘温药滋补脾胃的同时,应配伍升浮的风药使清气得以升长。他在《脾胃论·随时加减用药法》中提出:“清气在阴者,乃人之脾胃气衰,不能升发阳气,故用升麻、柴胡助辛甘之味,以引元气上升”[3]。

3.2.2 升阳散火 “阴火”是因脾胃之气不足,无以升发所致的一种火热病邪[4]。《脾胃论·脾胃胜衰论》曰:“泻阴火,以诸风药,升发阳气……使火发散于阳分”[3]李东垣认为“风药”具有升阳气、散阴火的功效。如《脾胃论》中的“补脾胃泻阴火升阳汤”和“升阳散火汤”皆用于治疗阴火病证,前者含有风药柴胡、升麻和羌活,后者含有风药防风、升麻、葛根、羌活、独活和柴胡。这些风药均有升发脾胃之阳气发散“阴火”之功。

3.2.3 升阳胜湿 《脾胃论·脾胃胜衰论》曰:“诸风药,皆是风能胜湿也”[3]。如《脾胃论》中的“升阳除湿汤”和“升阳除湿防风汤”等多用防风、柴胡和羌活等风药升阳胜湿,治疗内伤脾胃,清阳不升,湿邪内蕴所致的大便溏泄等病症。

3.3 佐以理气燥湿之品 理气健脾燥湿的陈皮的使用频次占总方的46.03%。李东垣认为陈皮与甘药配伍补而不滞,达益元气之功。正如其在《脾胃论·饮食劳倦所伤始为热中论》曰:“橘皮……以导气,又能益元气,得诸甘药乃可”[3]。芳香化湿醒脾的苍术的使用频率为23.81%,燥湿化痰的半夏为20.63%,理气健脾的木香为14.29%。4味药均可用于脾气虚所致的气滞或痰湿内停证。

3.4 辅以滋阴养血之品 当归使用频次也较高,占全书总方的36.51%。张元素《医学启源·药类法象》曰:“当归气温味甘,能和血补血”[1]。李东垣认为脾胃内伤可通过各种途径导致血病,如脾胃虚直接使血液化源不足,“阳无阴无以长,阴无阳无以生”。脾胃内伤,阳气不足进一步可导致血虚;脾胃内伤,则津液不足,津亏则血虚。故李东垣在益气升阳的同时,还善于配伍养阴补血药如当归、麦冬、五味子和火麻仁等。《脾胃论》中的“人参芍药汤”,则以人参、甘草和黄芪,配伍当归、麦冬、五味子和白芍,共奏益气滋阴养血之功。

3.5 佐以沉降下行之品 《脾胃论》中沉降下行的药物出现频率也较高。如淡渗利水的茯苓及苦寒沉降的黄柏分别为22.22%和20.63%。李东垣认为脾胃是气机升降之枢纽,若脾胃气机升降失常,则百病由生。其在《脾胃论·天地阴阳生杀之理在升降浮沉之间论》中曰:“损伤脾胃,真气下溜,或下泄而久不能升……或久升而不降亦病焉”[3]。李东垣在强调升发脾阳的同时,也擅用沉降下行之品使气机升降协调,治疗各种内伤脾胃病变。如“升阳益胃汤”在黄芪、人参、炙甘草、白术、羌活、独活、柴胡和防风等益气升阳药的基础上,又用茯苓、泽泻利水渗湿,陈皮、半夏行气化湿,黄连苦寒沉降燥湿,达到升清降浊并举。《脾胃论》中的“升阳益胃汤”、“清暑益气汤”、“清神益气汤”、“强胃汤”等,皆是本着这一原则组方。

以上分析印证了《脾胃论》组方多以补气药配伍辛散升阳药为主,佐以理气养阴、淡渗利水、苦寒沉降之品,且并非无原则滥用。正如李东垣在《内外伤辨·说形气有余不足当补当泻之理》所论:“凡用药……补之以辛甘温热之剂,及味之薄者,诸风药是也,以助春夏之升浮者也……泻之以酸苦寒凉之剂,并淡味渗泄之药,此助秋冬之降沉者也”[3]。

本研究分析了《脾胃论》处方的核心用药和配伍规律,总结了其遣药组方特点,通过对复杂系统熵聚类的药物核心组合分析后得到新处方。如新方1(益智仁、神曲、泽泻、苍术、黄柏),可用于脾肾虚弱、脾失统摄、肾不藏精所致的口中黏腻、泄泻、遗精或尿频等,尤对小儿尿频症可加减使用,此方与天津中医学院一附院李新民医生的临床用药报道有相似之处[5]。再如新方4(炙甘草、黄芪、升麻、葛根、柴胡),可谓“补中益气汤”的加减,用于气虚所致的项强头痛等病证。除新方1有临床加减使用报道外,其他新方需通过临床进一步验证。