黑龙江省水稻主要品质性状与食味评分的相关性分析

李洪亮 孙玉友 柴永山 魏才强 解 忠 刘 丹 程杜娟 姜 龙 曲金玲 侯国强

(黑龙江省农业科学院牡丹江分院,牡丹江 157041)

黑龙江省是我国优质粳稻主要产区之一,随着我国农业供给侧结构性改革的不断深入,水稻育种方向已由过去单一追求高产转向了优质兼顾高产,这也完全符合我国当前稻米市场的需求。近5 年来,黑龙江省育成水稻新品种的数量近100 个,这些育成的品种在保障我国粮食安全上发挥了重要作用,稻米品质与过去相比也有了较大提高。前人在稻米品质相关方面有了许多研究[1-4],本文针对目前黑龙江省审定品种的主要品质参考指标(出糙率、整精米率、垩白粒米率、垩白度、直链淀粉含量、胶稠度和食味评分),利用近年育成的63 个水稻品种的品质检测数据作为分析的原始数据,对黑龙江省水稻主要品质性状与食味评分的相关性进行分析,目的是进一步明确黑龙江省水稻的各项品质指标对食味评分的影响,进而为今后黑龙江省优质水稻品种的选育提供参考。

1 材料与方法

1.1 供试材料 试验材料为黑龙江省2012-2016年审定通过的水稻品种,共选择63 份材料用于分析。水稻品种覆盖黑龙江省第一、二、三、四、五积温带,供试品种名称见表1。

1.2 数据来源 原始数据来源于黑龙江省种子管理局和国家水稻数据中心[5],品质分析结果由农业部谷物及制品质量监督检测中心(哈尔滨)统一检测。本文用于分析的性状包括国家《优质稻谷》评定标准中的主要性状指标:出糙率、整精米率、垩白粒米率、垩白度、直链淀粉含量和胶稠度。

1.3 统计分析 使用Microsoft Excel 2003 进行数据处理和相关分析。

表1 供试的水稻品种名称

2 结果与分析

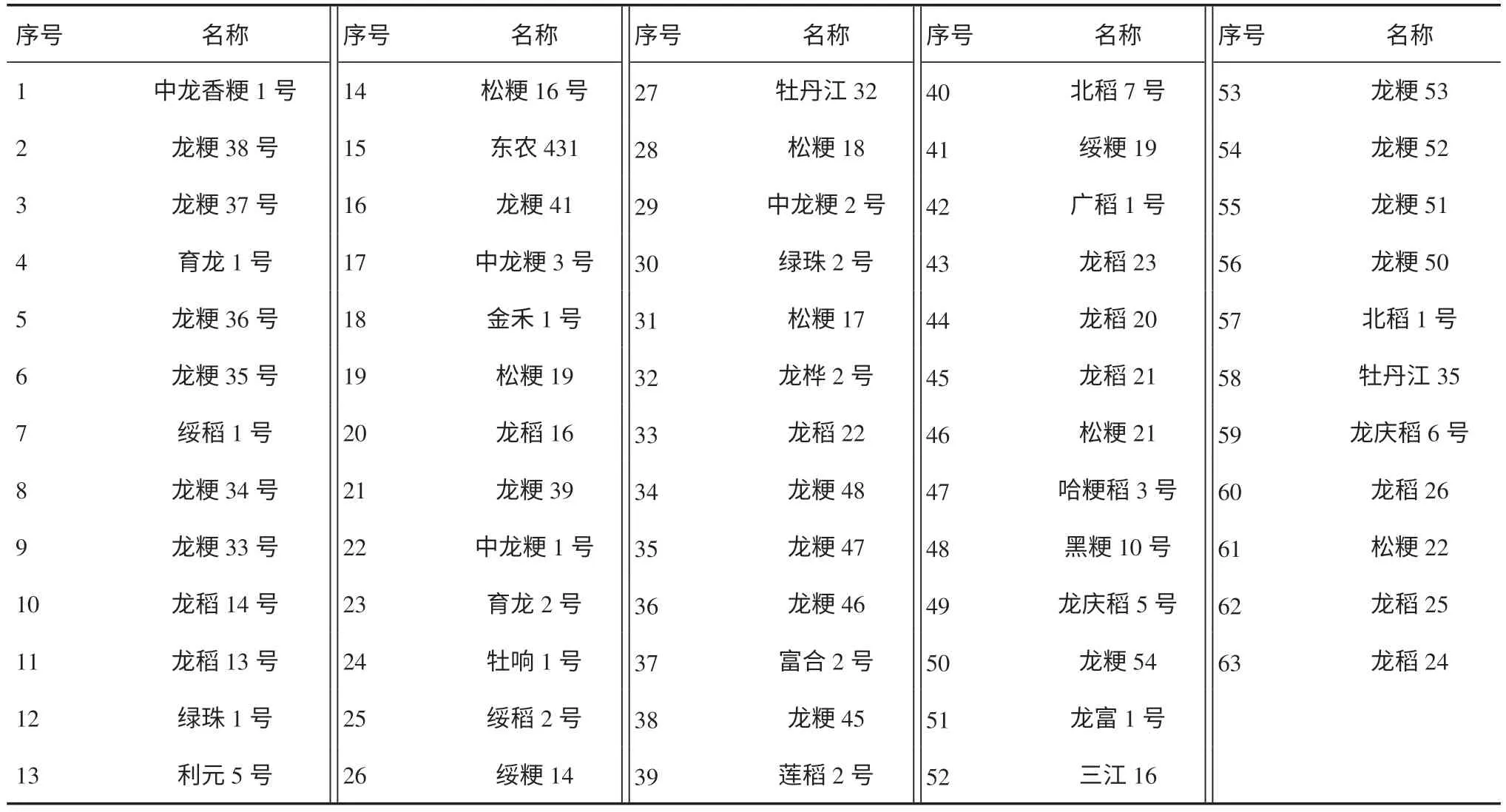

2.1 出糙率和整精米率与食味评分的关系 由图1可知,出糙率与食味评分呈极显著负相关,即随着出糙率的提高,食味评分有下降的趋势;整精米率与食味评分呈显著负相关,即随着整精米率的提高,食味评分同样呈下降的趋势。出糙率与食味评分的变化曲线基本呈线性下降,目前育成品种出糙率数值多数分布在81%附近;整精米率越高食味评分越低,因此,在品种选育时应综合考虑对整精米率这一指标的选择压力。

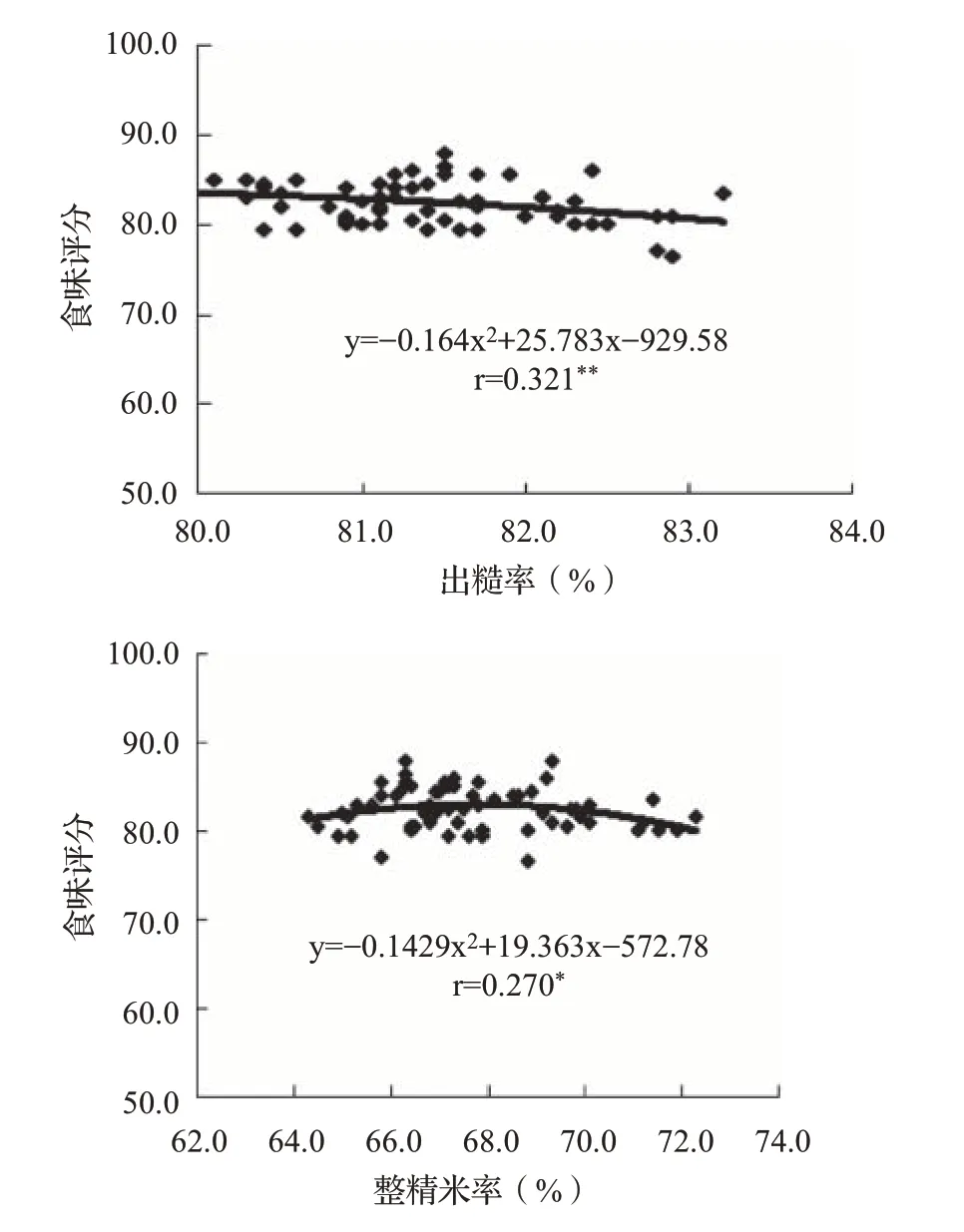

2.2 垩白粒米率和垩白度与食味评分的关系 由图2 可知,垩白粒米率与食味评分呈显著负相关,即随着垩白粒米率提高,食味评分有下降的趋势;垩白度与食味评分呈极显著负相关,即随着垩白度提高,食味评分同样呈下降的趋势。从图2 可以看出,目前黑龙江省育成的品种多分布在垩白粒米率和垩白度相对值低的左侧区域,说明要保证育成品种的食味评分相对较高,则要求品种具有垩白粒米率和垩白度数值相对较低的特性。

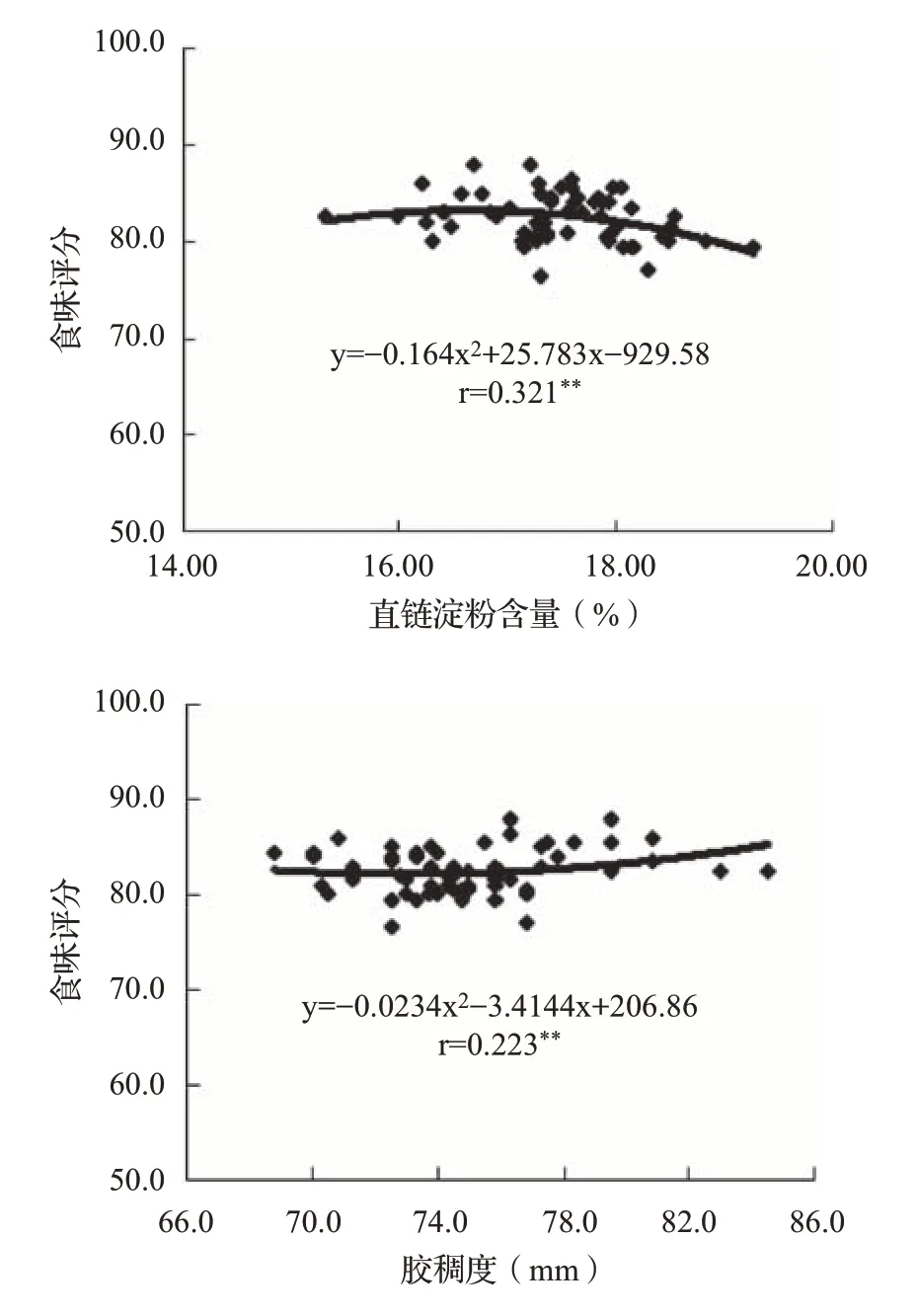

2.3 直链淀粉含量和胶稠度与食味评分的关系由图3 可知,直链淀粉含量与食味评分呈极显著负相关,即随着直链淀粉含量提高,食味评分有下降的趋势;胶稠度与食味评分呈极显著正相关,即随着胶稠度提高,食味评分呈上升的趋势。但从图3 可以看出,直链淀粉含量的变化是呈曲线下降的,曲线左侧有一个较缓的上升趋势,然后才呈下降趋势;而目前育成品种的胶稠度数值多分布在74mm 附近,超过78mm 的品种则相对较少。

图1 出糙率和整精米率与食味评分的关系

图2 垩白粒米率和垩白度与食味评分的关系

图3 直链淀粉含量和胶稠度与食味评分的关系

3 讨论

稻米的碾米品质包括出糙率和整精米率等,其中整精米率的高低直接影响大米的商品性状。本研究表明,出糙率和整精米率与食味评分呈显著负相关,分析原因一是整精米率高的品种通常是圆粒型品种,而我国当前稻米评分设备可能更偏向于给长粒型品种打相对更高的分值;二是整精米率越高,米粒的硬度等指标产生的变化可能会对评分设备的打分产生影响。应该说明的是,本研究中食味评分主要是指仪器设备的打分,与稻米的蒸煮食味品质是有所区别的。有研究认为食味值与直链淀粉含量呈正相关[6];也有研究表明直链淀粉含量降低,食味值却表现为升高,其分析原因为胶稠度等指标的变化对提高食味值的综合正效应大于直链淀粉等降低食味值的负效应[7]。本研究表明直链淀粉含量与食味评分呈负相关,即随着直链淀粉含量的提高,食味评分是呈曲线下降的。综上所述,稻米直链淀粉含量应控制在一定范围内,直链淀粉含量过高,食味评分会显著下降,因此,在优质水稻品种选育时,应将直链淀粉含量作为重要的考虑指标之一。