我的音乐形态学研究三十年

●蒲亨建

(华南师范大学,广东•广州,510631)

如果从1989年在《中国音乐学》发表的第一篇音乐形态学论文《宫调情感说辨义》算起,我的学术研究主攻领域①——音乐形态学研究已走过了三十年。

之所以没有从我1988年第一次发表的硕士论文《高腔系“通用腔”研究》(摘要)起算,是因为在我看来,所谓音乐形态之“学”,必须具有一定深度的技术与理论含量。仅仅流于表面的形态描写或初浅的形态分析,不可称为严格意义上的音乐形态学②。

下面对我的音乐形态学研究的主要观点作简要解说。

一、基础理论研究领域

(一)同均三宫论域

共计11篇。主要有:《传统七声音阶三分说证伪问题的提出》(首次对同均三宫理论提出质疑)、《关于同均三宫的两个问题》《中国传统七声音阶说否证》《〈鞓红〉译谱正误的形态学研究》《“同均三宫”再辨》《我对“同均三宫”的思考进程》《“同均三宫”论证的新角度》③。

基本观点:通过乐学分析方法提出“同均三宫”理论本身的非自洽性问题,并提出自己的全新认识。

该基本观点主要由三个呈逻辑推进关系的观点组成:

1.以“均”的五度链表述形式取代“均”的音列表述形式。

在“同均三宫”理论的均、宫、调三层概念中,居于基础层次的“均”被表述为与“宫”“调”层次相重叠的具象化的C D E F G A B音列形式,这种表述形式不符合基础结构的抽象化特质,并使得“三个层次”之间的逻辑关系模糊不清④。在我看来,“均”应表述为F C G D A E B的五度链结构形式(在后来的争论中,同均三宫理论的重量级支持者赵宋光、童忠良也采用了我的这种表述形式)⑤。这种新的表述形式必然导致以下第二个认识结果:

2.逻辑关系上只可能出现“均”“调”两层概念而非三层概念。

五度链“均”结构层次直接与“调”层次对应关联,其间不可能插入“宫”这个中间层次。亦即:只有“均”“调”两个层次而非“均”“宫”“调”三个层次(见图1):

这种认识方法自然破除了“宫”一层概念在乐学理论上存在的合理性,也就必然导致以下第三个认识结果:

图1

3.破除“三宫”说后,只有自然七声的六十调而非一百八十调。

由图1箭头所示,五度链的自然延伸过程是以“商”为起点向其左右对称延伸而并非以“宫”为起点单向延伸。那么,以宫为首的中国三种音阶说便自然被破除,只有“均”的自然七声及其直接对应的五个调式。结论是:如果以十二律分别为“均首”建立五个调式的话,总共有六十调;而非再乘以三个“宫”的一百八十调。

(二)商音中心理论

共计5篇:《宫音音主观念的乐律学悖论》《五度相生律的内在过程与结构本质新探》《音主新证》《商音中心地位之发现与证明过程的还原陈述》《商音中心理论的解释空间》⑥。

基本观点:中国音乐的背景中心是商音而非宫音。

论证线索:首先发现以宫音为起点的三分损益法单向上五度生律方式的偏狭问题——缺乏排除向下生律的理论依据;继而揭示上下对称相生的五度相生原理的客观自然法则;从该对称相生法则中首次得出五度相生之起点必为商音的关键性结论。

由于商音为起点与宫音为起点的观念互不相容,进而提出以商音音主观念取代宫音音主观念的全新认识——童忠良先生的《商核论》与此认识暗合。

在上述基础理论研究结果的基础上,从应用理论角度对商音中心理论的具体解释空间进行五个层面的实证,从而确认商音中心理论的合理性。

(三)旋律学理论

共计2篇:《音调与节奏关系论》《音调控制论》⑦。

基本观点:1.首次发现音调与节奏的同步运动关系现象,突破了长期以来旋律学研究中将音调与节奏分而论之的隔膜;2.发现音调对节奏的控制作用,初步解释了音调与节奏同步运动的内在成因问题。

论证线索:《音调与节奏关系论》首先建立一个基本的前提观念:旋律既然是一个不可分割的“线条”,那么音调与节奏“二要素”之间必定存在着合二为一的内在联系。基于此观念重新观察,发现音调结构与节奏结构之间同步运动关系的存在,揭示了“二要素”的统一体本质——这是旋律学研究的一个重大进展。对下一步问题——也是旋律学研究的更基本问题:这种同步运动的内在成因是什么?《音调控制论》提出了“音调控制节奏”的初步解释。

(四)乐学与律学的关系问题

共计4篇:《乐学与律学关系中的一个疑问》《音体系定量标记法的设计原则》《音级概念与音结构逻辑的内在联系》《乐律学的数理特征及其功能、价值认证》⑧。

基本观点:以五度相生原理为据,提出与“律学是乐学的基础”之成说截然相反的“乐学是律学的基础”观点。

论证线索:1.揭示了五度相生原理的丰富乐学内涵——系统、丰富的音体系生成机制;音程、调性亲疏关系的基本原理;调式色彩特征的内在机制。2.揭示了音体系以十二音为限、音阶结构以七声为限的内在乐学规律。3.揭示了律学之确数音程值比谐和度观念乃以其乐学之约数音程值比谐和度观念为基础的全新认识。并提出:埃利斯的“音分标记法”实质上也是以而建立的定量标记法。

(五)“音腔”之成因与本质判断

共计2篇:《音腔之疑》《“音腔”揭秘》⑨。

基本观点:与沈洽的“音腔”类似于西方音乐“动机”的基础结构说相反,认为:“音腔”是由底层基础结构延伸至中层的旋律结构再波及表层“末端”的树枝摇摆现象,乃微观表层的单音波动形式——实属“润腔”范畴。

论证线索:由《音腔论》直至第五章才提出的“音位”结构说(最关键思想)与其第一章集中描述的音腔的“曲线状”“音自身的变化”“并非是不同音的组合”等特征明显相忤的疑点开始,逐渐发现:沈洽的所谓“音腔”结构,实际上只可能是两种情况:一种是不同音的组合——这是沈洽不愿意承认的现象;一种是单音的微妙音高波动——不可能形成他欲证明的“音腔”是“一种结构”“一种体系”“有机统一体”的观点。而且,从沈洽的论文《音腔论》直到其33年后的专著《描写音乐形态学引论》,都没有对其“音腔”结构说作出有效的证明,而更多地是仅仅局限于繁琐的“描写”与多方“人文学科”的知识堆砌。其认识的失误主要表现在两个方面:一是技术分析能力的明显欠缺;二是在思想观念上对音乐形态学之学科定位的重大偏差(即认为音乐形态学是一门“人文学科”)。《“音腔”揭秘》在全面分析其“音腔”结构说的种种重大缺陷后,基于音乐本体内在机理的逻辑线索,对“音腔”的成因与性质作出与《音腔论》迥然不同的全新解说。

(六)平均律谐和观的自然法则

共计2篇:《十二平均律是非自然律制吗?》《平均律之谐和观及定律法求证》⑩。

基本观点:对十二平均律是一种人工的非自然律制的通行认识提出不同见解。认为:诸平均律(包括十二平均律)的形成具有其顺其自然的数理法则,其谐和观念也有着与其生成机制相应的自然性特征。

论证线索:与五度相生律的“纯五度相生”和纯律“泛音列”的生律原理不同,平均律的生律基础是“纯八度”自然音程——即“顺应八度”原理。诸平均律中的任何截段都能够与纯八度自然音程构成简单的音程值比关系。因此,平均律的谐和观不同于五度相生律与纯律的“频率比”谐和观,而是一种简单的音程值比谐和观。这种谐和观是与它们的“纯八度”生律基础相适应的。即不同的生律方式,决定了不同的谐和观念。这就为解释以下现象提供了一种新的视角:站在纯律的角度,五度相生律的某些音程是不谐和的;平均律的几乎所有音程都是不谐和的。但站在平均律的“纯八度”生律基础的角度观察,五度相生律与纯律也是不谐和的。

(七)中立音生成的内在机制问题

基本观点:我国微升Fa、微降Si的“中立音”的产生,具有其在音阶结构逻辑中的相应定位机制,并非仅仅是一种人为的选择;在重新建立的新的音阶结构模式中观察并揭示了这种具有对称关系的中立音结构规律。

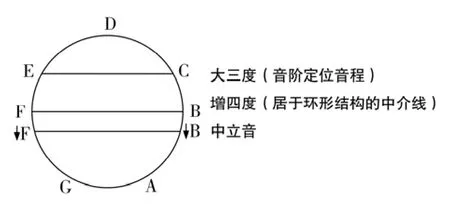

论证线索:在通行的观念中,音阶是一个以纯八度为框架由低到高的阶梯形式。这种对音阶的一般性描述具有形象性,但在对音阶本质的认识上却有一个明显缺陷:不能说明纯八度框架音程的同质性特征——即高低的八度音实际上是同质音。相应地,在这个阶梯式音阶结构中,不能看出音阶诸音之间的本质关系。以自然七声宫调式音阶为例:

通行的表述形式是:C D E F G A B c

音阶结构实际上是一种起点与终点相“重合”的封闭性完型结构体;而阶梯式音阶结构不能保证这种结构的整体性,封闭性与“回到出发点的可能性”。

如果我们换一种封闭式的环形音阶结构图,就可以很清楚地看出音阶结构的对称性性质(见图2)。

注:在环形结构图中,中立音F的箭头用往G方向升高的箭头标记。

由上面的环形音阶结构图示可以看出:无论以其中哪个音作为调式主音,除位于顶端正中的商音(D)外,每个音都与另一个音构成了对称关系:宫、角(C-E)之间是对称关系;清角、变宫(F-B)之间是对称关系;徵、羽(G-A)之间是对称关系。同样道理:中立音之间也是一种对称关系。即:在这种对称关系中,微升Fa与微降Si之间必然有着某种相互牵制的内在联系。这就从理论逻辑上解释了中立音存在的合理性;也就自然解释了李世斌所说的“Fa与中立Si连用时,Fa方微升至中立音位的范畴”的两个中立音在具体运用中微妙的相互牵制关系。[1]

(八)节拍与节奏的关系问题

1篇:《序组 分组 解组——我国民族音乐的三种节奏模式》⑫。

基本观点:我国民族音乐中的规整性节奏与自由(散板)节奏之间还存在一种既有节拍规范,也具有一定时值伸缩度的中介性节奏模式。三者构成了一个相互间有机联系的节奏体系。

论证线索:分析发现,我国的规整节拍形成的基本要件是与之相应的节奏结构,而非强弱律动。归纳出“周期反复式”“结构复合式”“综合式”三种节奏组合方式,并由此形成了相应的节拍形式,此为“序组型节奏”模式;一旦这种节奏模式发生松动,便会出现一定程度上的时值伸缩幅度(虽然仍有节拍标记的“指示”),此为“分组型节奏”模式;一旦节奏组被“打散”,节奏获得了更大的自由而成为散板,此为节奏的“解组型节奏”模式。三种节奏模式之间是一种逐渐过渡关系——既可以认为是由序组到分组再到解组的有机整体关系;也可以认为是以分组型节奏为中介向两头分化发展的有机整体关系。

二、应用理论研究领域

(一)平均律在琵琶类乐器中应用必然性

1篇:《琵琶十二平均律推证》⑬。

基本观点:证明琵琶类置品乐器在音乐实践中应用平均律的必然性。

论证线索:在琵琶类乐器中,除最低音外,每一个音在不同的弦上都有一个同名音存在(如在按Adea的琵琶定弦中,第二弦的空弦音d与第一弦第六品d为同名音,如此等等)。因此,在琵琶类乐器的定品、定弦过程中,必然会采取使这两个同名音取得音高一致的定品、定弦方式,并根据对这种音高对应关系的听觉分辨来调整品距与定弦。分析结果是:只有采取符合平均律(包括十二平均律)的定品与定弦,才能使得不同品位、弦位的相同音名的音高取得一致。

(二)戏曲音乐之宫调特征与体制发展的历史规律

2篇:《宫调情感说辨义》《传统、现代的完美结合与逻辑延伸——现代京剧唱段“乱云飞”的艺术、历史价值再认识》⑭。

基本观点:1.在戏曲唱腔中,由于声区的限制,同一人在演唱不同音列的唱腔时,必然使用不同的调高。因此,在戏曲声乐中,不同的音列形式与不同的调高之间存在着相应的联系。2.我国戏曲音乐体制的发展演变,有着其内在的传递嬗变线索。

论证线索:对第一个观点,以元杂剧一人主唱到底,一剧四折四宫的现象为例分析,得出宫调与音列相互联系的结论。并认为:这个结论在其它声乐实践中也具有普遍意义。对第二个观点,以样板戏《杜鹃山》的中心唱段“乱云飞”为例分析,得出其唱腔体制为“主腔融变体”的音乐结构形态学结论;再根据我国戏曲唱腔体制由单曲反复体—曲牌联缀体—板腔变化体—综合体的历史发展线索,得出“主腔融变体”是这一“否定之否定”逻辑发展线索的必然选择的结论。

(三)聂耳歌曲的数理特征

1篇:《一种新的定量——定性音调图示描述、分析方法——兼及〈义勇军进行曲〉音调序列的数理逻辑》⑮。

基本观点:聂耳的《义勇军进行曲》的音调构成,具有严密的数理结构逻辑。

论证线索:借鉴童忠良先生对《义勇军进行曲》的数列结构分析方法,对该曲的音调构成进行分析发现:其中每一个音级在音调中的不同位置的出现,几乎都具有等差数列、等比数列或对称的关系。如高音La在全曲中共出现过三次,分别在与其它音级相隔的第 4次、第30次、第56次的位置出现。而30正好处于4与56的正中。即4-30-56形成了La在运用中的一种对称关系,也可认为是一种等差数列关系;如此等等。

(四)《乐理》教学的形态学理论问题

2篇:《对〈乐理〉中若干问题的异议》《也谈“乐理究竟教什么”》⑯。

基本观点:《乐理》的教学,不能仅仅局限于具体的技术性操作层面,而应当尽可能深入到这些具体技术操作层面背后的原理或基础理论层面,才能使得学习者不仅仅“知其然”,而且能够“知其所以然”,从而获得真知。

论证线索:在《对〈乐理〉中若干问题的异议》一文中,发现李重光的通行《乐理》教材在宫调判断、节奏分析、和弦解释等方面存在着机械操作、表层讲解、认识失误等诸多问题。进而在更深层次的形态学分析中纠正其认识偏差,对一些表层现象得出深入的理解与正确的结论。《也谈“乐理究竟教什么”》一文,则针对“乐理教学必须借助文化学思维的介入才能真正达到深入”[2]的观点提出不同意见。认为:作为一种音乐形态学的基础理论学科,乐理的教学必须明确其音乐本体的基本定位,在音乐本体研究的纵深推进中才能真正达到深入。而所谓文化学的方法并不能解释其内在机理,乃隔靴搔痒、越俎代庖之举。

(五)依字行腔之理论与实践意义的重新评价

1篇:《“依字行腔”表义功能质疑》⑰。

基本观点:“依字行腔”所强调的“字调”并非表达词义的关键性要素,在“声”“韵”“调”三个字音构成要素中,“声”“韵”才是表达词义的关键性要素。

论证线索:在词语的表达中,“声”“韵”是表达词义的关键性要素,“调”则退居其次。特别是在字词逐渐增加的语句中,字“调”的表义功能逐渐弱化而让位于“声”“韵”的语音流逻辑关系。在声乐创作中,由于字“调”的变形运用(不可能完全遵从字调的起伏幅度),在不少情况下反而会影响人们对词义的准确理解。更为关键的是:认识到字调对词义表达的次要性,注重“声”“韵”的咬字准确,可以在不影响词义表达的条件下,摆脱字调的束缚,为音乐创作带来更大的自由。

结 语

综上所述,我的音乐形态学研究,主要致力于其基础理论层面。一般来说,基础理论研究可以有两个方面的功能:一个是知识获取功能。即怎样认识与理解某些普遍的音乐现象的内在原理的功能——其纵深挖掘的目的是“臻于简单”;一个是实用性功能。即怎样“从抽象到具象”,将这些基本的认知体系落实到具体的音乐实践中去——其应对现象的取向是“趋于复杂”。在我看来,对后者来说,基础理论的实用性功能有自觉运用与不自觉运用两种可能:特别是在音乐实践这个特殊领域中,不自觉运用,更多地体现出其基础理论所特有的“宏观”控制作用。比如十二音以及七声的运用,就是一种受客观原理宏观控制的现象,它不由人的意志而转移;作曲家的创作,也不一定非得“知道”其中的原理才能创造出好的音乐。但不容否认的是:当作曲家从理论家那里获得这种“知识”之后,也许可能喜出望外,发现或认识到他的音乐的丰富而深刻的价值所在——正如童忠良对聂耳歌曲中的数理法则的精到分析那样。至于作曲家能否从中获得新的思想启发,亦未可知也难以推测。另一方面,有关基础理论的认识,除了从纯逻辑思维中获得新的发现之外,也有从实践出发进行“由具象到抽象”的认知途径。我的“应用理论”方面的研究,更多地是基于后者的探索。其中是否也可以或隐或显地见出某些规律性的东西,则留待时间的检验。

注释:

①旁涉之音乐文化学、音乐史学、音乐心理学的主要文章有:《对我国音乐文化学研究现状的初步思考》《穿越概念纠葛直面事像本质》《聂耳歌曲创作成功之道初探》《“循声说”——音乐起源新论》《音乐的刺激与感知》。载《中央音乐学院学报》2005年第4期;《中央音乐学院学报》2006年第2期;《中国音乐学》2003年第3期;《华南师范大学学报》2007年第3期;《星海音乐学院学报》1992年第2期。

②缺乏技术或理论含量,是我国当下大量民族民间音乐形态分析文论中的一个普遍现象。

③分别载《音乐艺术》1990年第4期;《乐府新声》1996年第4期;《中国音乐学》1998年第4期;《音乐艺术》2000年第4期;《黄钟》2001年第1期;《音乐研究》2003年第4期;《交响》2003年第4期。

④“均”“宫”“调”三个层次是由底层到表层、由抽象到具象的逻辑关系,因此,在表述方式上也应该具有与之相应的逻辑形式特征。

⑤参见童忠良《论同均三宫的调式基因》《商核论》《正声论》,载《音乐研究》2005年第3期;《音乐研究》1995年第1期;《中国音乐学》1998年第4期;赵宋光《“一百八十调”系统观念的结构逻辑》,载《中国音乐学》1998年第4期。

⑥载《交响》1993年第3期;《天籁》1994年第1期;《星海音乐学院学报》1996年第1期;《交响》2019年第1期;《音乐艺术》2019年第3期。

⑦载《黄钟》2018年1期“作曲技术理论研究栏目”;《黄钟》2019年第1期“作曲技术理论研究栏目”。

⑧载《中国音乐学》1994年第3期;《黄钟》1999年第4期;《黄钟》2002年第4期;《中国音乐》2003年第3期。

⑨载《中国音乐》1998年第3期;《中国音乐学》2018年第1期。

⑩载《中国音乐学》1993年第3期;《黄钟》1996年第1期。

⑪载《艺苑》1994年第1期。

⑫载《交响》1991年第4期。

⑬载《中国音乐学》1991年第4期。

⑭载《中国音乐学》1989年第3期;《音乐研究》2009年第2期。

⑮载《星海音乐学院学报》2008年第2期。

⑯载《中央音乐学院学报》2001年第4期;《中国音乐》2005年第3期。