诗歌未来的河流

□铁 舞

“今天10∶33读完。”3月15日,我在这一天的朋友圈里推荐王家新《翻译的辨认》这本书时,只写了这句话,因为能让我认真读完的书很少。我对写诗的朋友说,作为一个诗歌写作者,我开始确认有一条诗歌未来的河流,而这条诗歌未来河流的属性已呈现在当下了。

一条新颖的、异质的、艺术的诗歌河流,它一定是朝前的,不会倒退。用王家新的话说,“未来北方的河流”——朝向一个陌生词语的异乡。他引用了保罗·策兰的意思。

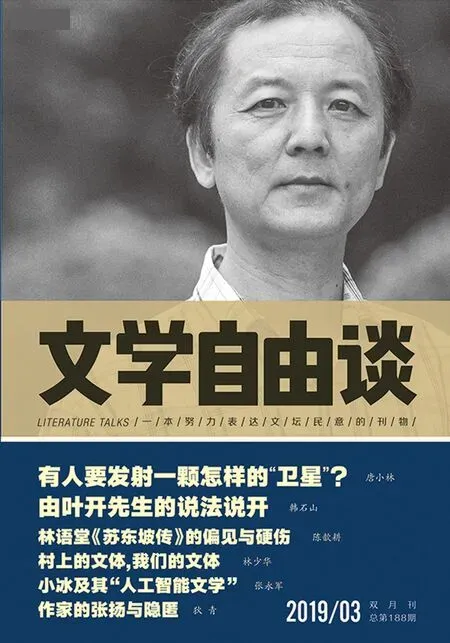

当然,我得先说明一下,我是读了《文学自由谈》2018年第5期丁鲁的《说说王家新先生的“翻译诗学”》后,才得知这本书的。好多年前的一个暑期,王家新到上海,我在他下榻的青松城问他,你对中国诗歌的发展有什么大的判断?他说没有(其实他是有的,只是不愿意和我说罢了)。又问他最近在做什么?他说在做翻译影响研究。读到丁鲁的文章后,我就想把王家新的这本《翻译的辨认》找来读一下。

我对翻译是外行,对丁鲁就王家新的翻译之辩不便参与。我只想从一个新诗写作者的需求出发,想知道诗歌的未来是什么样的。我希望在王家新的《翻译的辨认》一书里找到些启发。

我又要老生常谈了。朱光潜在他的《诗论》抗战版序中说:

在目前中国,研究诗学似尤刻不容缓。第一,一切价值都由比较得来,不比较无由见长短优劣。现在西方诗作品与诗理论开始流传到中国来,我们的比较材料比从前丰富得多,我们应该利用这个机会,研究我们以往在诗创作与理论两方面的长短究竟何在,西方人的成就究竟可否借鉴。其次,我们的新诗运动正在开始,这运动的成功或失败对中国文学的前途必有极大影响,我们必须郑重谨慎,不能让它流产。当前有两大问题须特别研究,一是固有的传统究竟有几分可以沿袭,一是外来的影响究竟有几分可以接受。这都是诗学者所应虚心探讨的。

我是带着这个问题进入这本书的。在我看来这是新诗研究的一个原点,一百年来,中国新诗人都是从这个原点出发的。好像一时间找不到一本能同时连接这两个问题的书来回答——或者说至少能同时从这两方面给我们一点实证性的启发,而这一本《翻译的辨认》似乎可以作些参考。理由是,王家新既是一个诗人,又是一个译者(和其他职业翻译家不同的是他的翻译研究是从写作出发的),他是一个“译者式的诗人”,或者说是“诗人式的译者”;他在这本书里所举的诗人和翻译家,很多是这种类型的。他自己这样表白:说来也是,我不是职业翻译家,但却“习惯了翻译”,因为只有通过翻译才能使我真正抵达一个诗人的“在场”。

“习惯了翻译”,这个说法多好!都说新诗是受外来影响的。这个外来影响究竟是怎么回事?我们大多数人只知道我们是阅读了翻译文字才受了影响,一些人这样写,我们就跟着这样写。最早的开创者们却是直接受外来作品影响的,他们是怎么接受外来作品影响的呢?他们有的是先翻译,后创作,如卞之琳;有的是先创作,后翻译,如徐志摩;还有的是译写同时进行,如郭沫若;有的到后来,专事翻译,把创作包含在翻译里面,如穆旦。知道这一点,你就不会满足于阅读译文了:阅读译文,觉得译文好,你就会设法去读原文;读了原文,就能从根部了解外来的影响究竟有多少可以接受了,你会把不同的译文拿来比较,否则你总是被隔了一层积了灰尘的玻璃,看不清。要改变这种状况,就该有“习惯了翻译”的“习惯”才好。这本书的精彩之处,即它的重点——“翻译的辨认”。要汲取什么,怎么汲取?我们读这本书应该多从这方面考虑。

我们现在面临的问题,如何继往开来。我们不可能离开传统,也不可能离开全球影响(这方面特别包括对未来的思考)。客观上中国诗歌有三大传统:一是古体诗的传统,二是西诗译用的传统,三是由这两个传统的继承和汲取而带来的新诗本身的传统。一个新诗作者的使命是什么?他的位置在哪里?真可以说是三泉汇一。

我们如今写现代诗,是得了翻译的红利,却不知道如何回报这份红利,把诗写成了口水,写成了段子,写成了唠叨语,根本不去考虑什么“我们在今天是否依然需要不断拓展和刷新我们的语言,是否依然需要保持诗歌的异质性和陌生化的力量”(王家新语)。这方面,王家新和谢冕发生了摩擦。他说,由谢冕先生主编的皇皇十卷本《中国新诗总集》中,诗歌翻译等于不存在。我们看到的并不是真实的、互动的诗歌和语言的历史。他和北岛发生了摩擦,他指出,在诗人们中,北岛当年是以异端的语言姿态出现的,但近些年也有了些微妙的变化,比如说他称里尔克的诗被“西方人”“捧得太高了”。在谈到策兰《花冠》一诗的译文“是时候了他们知道”时,他指责说“本来正常的诗句,非要按西方语言结构译成‘洋泾浜’,不仅伤及诗意也伤及汉语”,因此他改译为“是让他们知道的时候了!”——这是中国诗歌界高层的信息,虽然是一句“译文之争”,却也是十分严肃的,不是荒山野火,不是口水之仗。从中我们知道了一点写诗的严肃性。

关于翻译体的问题,王家新以鲁迅为例。他谈到,人们常说鲁迅的文体是“魏晋文章”,这样的限定是远远不够的,鲁迅有着非常人可比的来自传统的功底,但他那奇崛、怪异的独特文体,是在“求异”中吸收和整合而成的。借用顾彬的话(一个域外人的视角),赞叹鲁迅的语言风格,是“在恐怖暴政之下,鲁迅成功地在开口和沉默之间发展了中国语言的各种可能性,他所采用的方式迄今无人能及。他偏爱重复句式、悖论和辛辣嘲讽。他调遣着不同的语言层次……构成了一种需要反复阅读的独特风格。”今天,我们在思考新诗在古典传统和西方语言影响的时候,有必要重新研究一下鲁迅在这方面的经验,以考察一下新诗本身的传统,看看这种传统的底座在哪里,前辈先驱是怎么打造这个底座的。

再从艺术的严酷性角度,看看王家新对穆旦的翻译诗学和翻译艺术的分析,了解这些早期的前辈诗人翻译家,他们对自己工作的要求是何等严酷。以穆旦对济慈的《蝈蝈和蟋蟀》一诗的翻译为例,从诗学实践层面的深入认识,王家新的辨析显然对我们写作者有直接的指导意义。他说:

穆旦忠实地传达了原作的精神,而又不拘泥于原文,更没有掉进“直译的陷阱”。他充分意识到诗的翻译是一种有所损失但又必须有所“补偿”的艺术,有所损失,往往是指原作的节奏韵律(比如济慈的这首十四行诗)、词的丰富含义及其在该语种语言文化系统内的互文共鸣功能在译成另一种语言时往往会失去,等等,因此穆旦会采用某种“墙外损失墙内补”的译诗策略。也只有以这种富有创造性的翻译,才能使原作失去的东西得到充分的“补偿”。

这样的辨析是中肯的。穆旦作为一个诗人,又是一个翻译者,我们看到了他接受影响的一个过程。我们打开了这个黑匣子,看到了严肃的译者如何抓住了作品“永恒的生命之火”和“语言的不断更新”。想想我们对自己当下的写作是否也如此严苛呢?当你写下类似“大地的诗歌永远不会死去”时,你是否还会去找“从不间断的是大地的诗歌”这样的诗句去替代呢?是否能够以更加严谨的态度面对每一次的写作过程呢?

辨认,是这本书的关键词。在这方面,王家新始终是一个思者。在论及陈敬容对里尔克《预感》的翻译《风暴到来前的辨认》一文中,他开门见山:“我们知道,曼德尔施塔姆视诗歌创作为一种‘辨认’(recognition),在我看来翻译更是——这至少是自我与他者的辨认,以及两种语言之间的艰辛辨认,到最后,这成为一种对生命、对诗歌本身的最深刻的辨认。”

他以诗人陈敬容所翻译的里尔克的《预感》为例:

我像一面旗被包围在辽阔的空间。

我觉得风从四方吹来,我必须忍耐,

下面一切还没有动静:

门依然轻轻关闭,烟囱里还没有声音;

窗子都还没有颤动,尘土还很重。

我认出了风暴而激动如大海。

我舒展又跌回我自己,

又把自己抛出去,并且独个儿

置身在伟大的风暴里。

这首诗我们也很熟悉。是一个在上世纪八十年代以来产生过广泛影响的译本。王家新赞叹“我认出了风暴而激动如大海”,多好!它一下子使里尔克这样一位诗人在汉语中“获得了辨认”。王家新的观点是,翻译的首要目的,正如曼德尔施塔姆的英译者理查德·麦克恩所说,就是“使诗人在另一种语言中获得辨认”。

王家新在学校的翻译课上和学生们一起考察了陈敬容的翻译,是从德语和英语两方面相比较。陈敬容不是从德语,而是从英语转译过来的,可英语中没有一个版本,根据原文能译出“我认出了风暴而激动如大海”这样的诗句出来,这只能是陈敬容自己惊人的创造。但是,她又译得多么好!什么是翻译的辨认?这就是——或者说,这才是。她凭着一个诗人的直觉抓住了一个决定性的伟大瞬间。王家新为什么要强调这一点呢?对一句译文的辨认,不仅仅是从字面上辨认,而是直接进入翻译家的心理姿态,诚如本雅明在《译者的任务》中所说的:“译作源自原文——与其说源自其生命,不如说更多的源自其来世的生命。”所以王家新总结道:

对于中国新诗史上一些优秀的诗人译者,从事翻译并不仅仅是为了译出几首好诗,在根本上,乃是为了语言的拓展、变革和新生。深入考察他们的翻译实践,我们会发现他们在某种程度上正是那种本雅明意义上的译者:一方面,他们“密切注视着原作语言的成熟过程”;另一方面,又在切身经历着“自身语言降生的阵痛”。正是这样的翻译,他们为中国新诗不断带来了灼热的语言新质。

从翻译的辨认,到对生命、对诗歌本身的辨认,这样的认识难道仅仅是对翻译家说的吗?曼德尔施塔姆视诗歌创作为一种“辨认”——王家新关于翻译的辨认,源自曼德尔施塔姆的话,那么我们完全有理由再由翻译回到创作,视创作为一种“辨认”,可以吗?能想到这一点,我们就不会简单地把创作视为抒情、歌颂,或者分行叙事。所有的抒情、歌颂,或者分行叙事,都应该是一种辨认,自我与他者的辨认。我以为这是哲学层面上的要求,也是艺术的更本质的体现。诗是情感的一种形式,写诗是这种情感形式的表达行为,把这种行为的本质定为“辨认”,会把我们对诗的认识提升一个层次。“辨认”必须打开自己的身体,从实际感受而不是从观念出发。在艺术的道路上行走,必须是这么一个严酷的过程——如何感谢命运,写出具有生命哲学密码的诗。“辨认”这两个字,它应该是对灵魂的辨认,是对生命本质的辨认,也是对诗歌艺术性的辨认。这种“辨认”的功夫——在写作中是否能自觉地设置难度,主动贴近“灼热的语言新质”——决定了新诗的前途。

关于西诗翻译的例证有很多。现在来说说我们自己的传统问题——《翻译的辨认》会给我们带来一些什么启发?

中国古诗有一个特点,就是特别讲究审美的规范形式,从孔子增删《诗经》,到唐诗宋词,诗歌格律的大一统经历了漫长时间的探索。对于中国传统的格律诗,应当从两方面来看,一方面它是宝贝,另一方面也要有所突破。

孙绍振认为,从某种意义上说,不研究诗的形式审美规范特征,就不可能真正懂得诗。因为诗,尤其是古典诗歌,是抒情言志的。在心为志,发言为诗,这是权威的《诗大序》里说的。后来陆机在《文赋》里说得更明确一点,叫做“诗缘情”,诗是抒情的。关键在于,直接把感情抒发出来,是不是诗呢?也就是说,是不是心有情、有志,发出来就是诗呢?显然不行。弄到现在还有一种更简单的说法,叫做“真情实感”,只要不说假话,就能写成好诗了。如果这样的话,诗就太简单了。楼肇明先生说,那样的话,流氓斗殴、泼妇骂街就都是诗了。

接下来,孙绍振说了一段非常重要的话:要把原生态的情感变成合乎审美规范形式的诗,是要经过多层次的提炼和探险的,需要许多因素的协同,只要其中一个因素、一个层次不协同,就不成其为诗了。

他的结论是:审美规范形式强迫内容就犯。

这是一方面的事实。另一方面的事实是,它也应该是可以突破的。这方面典型的说法如曹雪芹在《红楼梦》第四十八回借林黛玉之口说的——黛玉道:“什么难事,也值得去学!不过是起承转合,当中承转是两副对子,平声的对仄声,虚的对实的,实的对虚的。若是果有了奇句,连平仄虚实不对都使得的。”“……词句究竟还是末事,第一是立意要紧。若意趣真了,连词句不用修饰,自是好的。这叫做不以词害意。”

以上是从我们国人角度看古体诗。

王家新的《翻译的辨认》则打开了另一面:域外人是如何看待我们中国诗歌的——他们认识我们的古体诗,大大亮了我们的眼。

大家都知道,庞德的翻译使西方的诗人们第一次领略了中国古典诗歌“至高无上的美”,并带去一种“意象和技法的新鲜气息”和另一种诗的“范例”。——这与五四时期对外国诗歌的翻译起到的作用一样。书中说到勃莱这样的话:“在古代中国,各个层次的知觉能够静悄悄地混合起来。它们不像冬天湖水那样分成一层又一层,而是不知怎的都流在一起了。我以为古代中国诗仍是人类曾写过的最伟大的诗。”这使得我们可以从另一只眼看我们自己的传统。当我们读到勃莱那些深度意象的诗时,我们同时会想到超现实主义和中国传统。用王家新的话说,就是对“现代”与“传统”的双重发现。

而布罗茨基的“语言比国家更古老,格律学总是比历史更耐久。”洛尔迦的“诗就是人们从来想象不到会结合在一起的两个词语,它们结合起来构成了某种神秘”,这让我们对自己的传统看法,更增加了一些新的视角。至于闻一多说,中诗之律体,犹之英诗之“十四行诗”,不短不长实为最佳之诗体。这样的中西比较的高见,使得我们今天的创作者真正睁开了眼睛。

当我们读到雷克斯洛斯对杜甫的翻译时,我们不能忘了他说的一句最重要的话:“翻译能给我们提供一种高层次的诗性训练。”他对杜甫《北征》的翻译,只节选了其中四行:

鸱鸮鸣黄桑,

野鼠乱拱穴。

夜深经战场,

寒月照白骨。

译诗的题目仍为《北征》(Travelling Northward):

Screech owls moan in the yellowing

Mulberry trees. Field mice scurry,

Preparing their holes for winter.

Midnight, we cross an old battle fi eld.

The moonlight shines cold on white bones.

这样,一百四十余行的杜甫原诗,只剩了四行。是他没有能力翻译全诗吗?王家新说这是“体现了一种直取事物本质的敏锐眼光”。但我想到的是另一方面的问题,即诗的现代品格。这不是一个时间概念,而是一种价值取向和品质认同。保护古体诗词,或新诗继承传统的最好途径,是促使它走出框架,向更广阔的可能性发展。换句话说,我们现在所说的现代性,很可能在古代诗人那里已经潜伏着了,就看我们如何去拿来。与其说雷克斯洛斯在翻译,不如说他在自觉地“拿来”。

这种可能性有时候还需要我们更深地往回看。中国祖先在遥远的过去,凭着他们的智慧,超越了生命,达到了今人无法企及的高度。我们不知道他们用什么方法揭示人类生命的真相,顿悟了生命的终极意义,通晓天人合一的法门,创造了《易经》《黄帝内经》这样的书。慧眼灵光闪过之后,永远地闭上了。我想,勃莱、庞德和雷克斯洛斯他们要是读到这样的书以后,他们又会如何说呢?他们会不会说,《易经》中隐藏着一部比《诗经》还古老的诗集呢?《黄帝内经》里的“藏象”可以涵盖生命诗学的一切?

我相信,生命等级越高,好奇心越重。我带着一丝好奇心,读完了王家新的《翻译的辨认》,想象着未来的诗歌河流是怎样的,自然也该回看一下我们自己几千年光辉诗歌史的底座在哪里。

而我们今天看到的情景却像是英乔纳森·斯威夫特 《澡盆故事》一开头写的:无论谁要想在听众群中一呼百应,都必须不遗余力地往前钻、挤、拥、攀,以达到一个所有人之上的制高点。而在所有集会上,不论人们多么拥挤,我们总能观察到一个特有的现象,就是在他们头顶上仍有充裕的空间,但是如何到达那里却是一个难题。想要摆脱定数就像摆脱地球引力一样难。

谁能清醒地认清自己的位置呢?

附言:当我写完以上这些话之后,同样带着好奇心去重读丁鲁的那篇《说说王家新先生的“翻译诗学”》。很欣赏他的另一种“辨认”,十点看法自然不错,告诉我们对任何人的辨认,还需要再辨认。但我认为他对王家新的“翻译诗学”本身——作者视写作和翻译为一种生命的辨认——没有触及到,只是一些具体译文的指错或商榷,因而没能肯定一种新的“面向未来”的翻译诗学的建设的可能。