我与老李通电话(外三则)

□任芙康

偌大文坛,我最亲近、交心的前辈,是李国文先生。对他这一郑重的称谓,口头表达时,从未有过,径自呼他“老李”。这是当初结识时的原始叫法。其实,我一直想改变称呼,几次真诚地尊其“李老”,他总会调侃回来:“任老,有何指教?”而一旦我重返“老李”,他才肯正常地回复到与“芙康”说事。

前些年,我还在上班,有聊无聊,便拨个京津长途,与他上天入地说上一通。我当然知晓,老李对我不烦不厌,才敢于随时打扰。但他夫人老刘,似颇有怨言。尤其当我翻过花甲,到了六十四五,老刘几乎每回(李宅甄别来电概由老刘把关)都会声讨我:“你还在编稿哇?你要将我们老李累死呀?”语气不轻,但力度并不重。我能体会出老两口儿对我的宽容与纵容。

其实,这真是没有办法的事,刊物需要他。

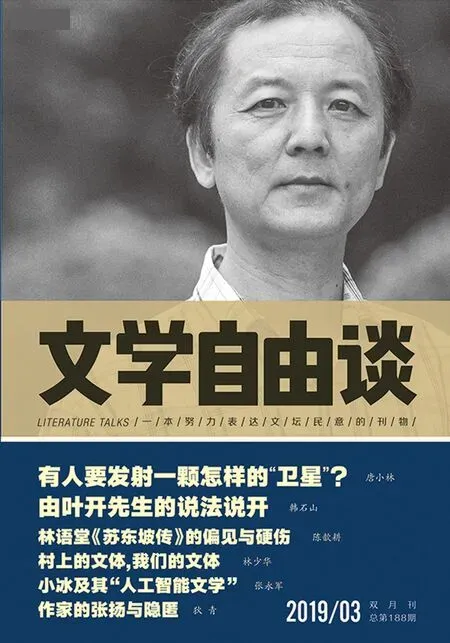

老李蛰居京城一隅,却对文事了如指掌。从上世纪九十年代开始,他在《文学自由谈》上的大多数文稿,指向异常明确,锲而不舍地坚持对文人的剖析。古今中外的骚人墨客,都在视野之内。而读者心中雪亮,他最终的着眼点,全都会落实在时下文坛。知人论世,从不依赖他人(种种哲人、伟人、圣人之类)结论,仅凭自身的学识人格,仅凭世间的人情事理,醉心于除草、松土、浇水、施肥、捉虫、剪枝。诸如“中国文人,不用招呼,很容易地就蚁附于权力周围;无须张罗,很迅速地就麇集至长官身边”这类句子,在老李的每篇文章里,毫不夸大地说,俯拾皆是。

来华的外国人中,身份显赫的,被视为国宾;文学期刊主办机构牌子硬气的,被捧为国刊;仁义礼智信为标志的祖传秘方,被叫为国学;李国文先生的文章好,遂被称为国文。顺理成章,我只要还在操办质疑作家、作品的刊物,就断不会放过老李这样的作者,于是纠缠般地向他约稿。他躲不脱,便索性不躲,且信誉极好,逐期优质供货,长达二十几年,竟无一爽约。如此合作,单论历时之久,我敢大大方方地说,古今中外,迄无先例。

2015年年底,我告别刊物。八十五岁的老李总算解脱,终于不用再被“感召”着,为《文学自由谈》写稿了。我都替前辈兼兄长的老李,有一种说不出的轻松。但同时又十分惶恐,他多年来躬体力行的援手及耳提面命的提携,难以言传的大恩大德,晚生将何以报答呢?我其实明白,谢恩之念,终究无法兑现。这是否也该算一种人生的无奈?

前年岁末之夜,临近子时,我给习惯晚睡的老李拨电话问候新年。他回答我的请安,向来利索。比如,每日宅家,翻几页闲书,写几段文章,接几个电话,天气好时,出门走走。总而言之,起居平顺,乏善可陈。几乎每次如此,草草带过自己,便开始听任我的口无遮拦。

我告诉他:“刚从你老家上海回来。并且,此番前所未有,住了八天之久。”轮到他吃惊了:“有何贵干?”“弄点小菜吃吃。”

吃青菜,是老李的爱好。是他告诉我的,这几乎也是全体上海人的爱好。

1986年夏天,我与老李,结识于四川峨眉。当时攀登金顶,尚无索道,正常上山、下山,需至少三日。队伍都走了,只剩我和老李。我问他:“你为何不去?”他说自戴帽右派之后,长年深山劳动,遂厌恶山。“而你为何不去?”他反问。我回答,大巴山里长大,不稀罕山。

我俩厮守红珠山宾馆,整整三日。1935年建成的红珠山,曾是蒋介石的下榻之地。绝世幽默的毛主席,说过一句著名的嘲讽:八年抗战,委员长躲在峨眉山上;如今胜利了,他就下山摘挑子来了。

说来怪异,三日不长,许多人三年、三十年交道,始终人心隔肚皮;又道是,三日不短,人与人竟能因邂逅而倾心来往。便是由那时起,将老李当师父,三十多年畅通着联络的热线。

我是从三日的吃饭相处,知道老李喜食青菜的。每顿饭,包括早餐,他会挑选各种青菜,将盘子码满。知我中学学过俄语,他便将各种菜蔬的俄语读法,一一教我,还夸我老家,四季青菜充盈,不愧为天府之国。

故而,我敢于告诉老李,这次去上海,弄点小菜吃吃云云,确信不会误为是对他这位老上海的揶揄。然后,我细细述说了这趟行程。一座位居世界巨型都市前列的上海,一座对蔬菜多样化、高品质需求苛刻的上海,在时下的市场经济中,如何稳健而高效地保障供给?我用七八天的走马观花,试图接近的,便是这独具魅力的未知。

说到上海,说到蔬菜,老李显然完全入迷。这之前,关于我的沪上之行,已回答过几位朋友的询问。唯有他,是听众中最投入、最关切,也最懂行的知音。听到后来,老李感慨:“好家伙,这大冬天的,北方水瘦山寒,你居然跑到我的上海,倒像郊外踏春,完成了一趟绿色旅行啊。”

前些天,与老李电话消闲。文坛沉浮数十载,荣辱参半的他,言谈话语间,对当下的文学,依然有殷切的期待,依然有敏锐的关注,依然有犀利的臧否,依然有会意的幽默。岁月显出仁慈的一面,耄耋老人仍是青春毕露的智者。我一时按捺不住,把满腔景仰,赤裸裸地说了出来。这在我和老李之间,堪属“史无前例”。

没有半途打断我,待我说到一个段落,他才宽厚地截住:“芙康,别这样鼓励老爷子了。”紧接着,从没慨叹过自己年迈的老李,突然问起我的确切岁数。问清之后,他预测般地说,依你眼下年纪,如果不做急性子,在世上尚有相当时日的逗留。所以,应有个粗线条的谋划,让生活从容不迫,天天有事可想,想想几十载的日子,写写有点意思的事情。老李延伸开去:人寿无论短长,贵有洒脱之相。我边听边想自己,离那等高妙境界,尚有厚厚窗户纸未曾捅破;有时无拘无束,不过没心没肺罢了。我不会麻将、扑克、象棋之类,从不染指股票,甚至没买过一张彩票。对我几无业余伎俩的乏味生存,老李全都知道。于是,顺着我的实际,他继续语重心长:一个人迈进老年,自不必有年龄的压力,又须得有年龄的在意。比方,大半生衣食住行的习惯,为人处事的章法,皆不宜多变,微调便可。你虽然爱好甚少,但如无特别不适,犯不上勉强自己,去从头学艺……

老李聊天,从来要言不烦。婆婆妈妈的事,也是清清爽爽,点到为止,并从无玄妙的心灵补品,句句是过来人的素朴心得。与老李通电话,这么多年,始终就是这个样子。他会在寥寥数语之后,让你兴奋起来,明白起来,让你觉出日子有趣味,让你感到人间有体贴。与君一席话,被贯注的,套个时新的说法,都是货真价实的“正能量”。

2019年3月10日

靠什么吃饭?

不少职业,靠年龄吃饭,又常有截然区别,有的行当因年老而兜得转(资历贵重),有的营生因年轻而吃得开(青春值钱)。

姑姑婚后数年未育,同我生父商量:“你已有两个娃娃,给我一个吧?”生父兄弟六人,唯我姑一妹,当即应允:“你挑。”姑喜爱圆脸孩儿,我恰恰脸圆,遂入法眼。

两岁进了姑家,成为独子,成天吃香喝辣,幸运的肠胃,填满万般宠爱。就人生“起步”而言,我是否也可算作“靠了脸蛋儿吃饭”呢?

1960年前后,困难时期,父母上班在一座大型厂区。某些工种(井下、炼焦、炼铁、炼钢),间或发放一种“营养票”,能去厂部食堂领取回锅肉一份。这在当时,属于顶级奖励,象征工作表现与人际关系的综合实力。此票金贵,斩获者往往自己不用,而当厚礼送人。我的圆脸,颇讨以貌取人的亲朋喜欢,隔上三二十天,便可盼来一张肉票。食堂验票盛肉的,是我同学的母亲。她一勺下去,总是带出一股慈爱的狠劲。到手之物,绝然超过定额的半斤之量。端回家,爸爸不吃,妈妈不吃。十来岁的我,懂得不惹大人着急,转眼间,风卷残云,能让碗里不留一抹油痕。

似乎是十六七岁的某天,偶然瞧见镜子里,自己的圆脸明显有点收缩。心头一紧,这等于预示我,吃饭的本钱开始降价。但听人说,少年往青年走,始终圆嘟嘟一张脸,不见得美妙,渐趋椭圆才算正路。几个同学要好,时常上街闲逛,饿了就进面馆。有这么两位,先受冷落,终被淘汰。老大愤然道:“家伙些的脸太圆了。”我猜不透这算哪门子缺点,但也窃喜,幸亏自己“变脸”在先。事后老大吐出实话:什么脸圆?就是脸厚。两只铁公鸡,白吃成性,厌烦死人。老大仅仅年长一岁,但我等无不心悦诚服。他开导弟兄,朋友要想结交久长,吃饭应该有来有往。钱多买肉沫面,钱少买素汤面;钱多多掏几次,钱少少掏几次,但不能沾钱就往后缩。一毛不拔不是不可,比方,你长得合适,让人看着舒服;你说话好耍,可以制造快乐;你满身力气,打架冲在前头;你脑壳醒豁,遇事鬼点子多……

后来的日月,漫长二三十年,我脖子上顶着椭圆的脸型,脑子里记着老大的教诲,南来北往,花不尽的人缘,坐不完的酒席。又好像,我的长相与吃饭确有不解之缘。揶揄我的朋友,总爱在饭桌上打岔。三十来岁时,他们说我堂堂英气,不输银幕王心刚(有照片为证);四十来岁时,他们说我淡淡忧郁,超越港岛张国荣(仍有照片为证)。我的良好感觉,亦恰似水涨船高:朋友们的解读多么深情,多么准确。天哪,我如果愚蠢地固守一张缺乏内涵的圆脸,单薄、浅陋的气质,能由硬朗向忧郁的纵深挺进吗?换言之,能为朋友们心怀善意的评点,提供深邃、宽阔的背景吗?

自然法则,无人可以抗拒。刚刚翻过“知天命”的门坎儿,我的面部,开始章法大乱,说方不方,说圆不圆,同心中与日俱增的慈祥背道而驰。线条莫名地走火入魔,不见柔和、刚毅,只剩呆板、僵硬。甚而,不再会笑。勉强笑笑,比哭难看,比不笑更难看。自打五官有碍观瞻之后,我知道,靠脸蛋吃饭的美好光景,已经一去不返。

人有逆天之时,天无绝人之路,实为至理名言啊。因很快发现,我这张乏善可陈的面孔,其实并不妨碍吃饭,常常反倒更为方便。如此这把年纪,你有条不紊地细嚼慢咽,你八辈子挨饿般地狼吞虎咽,旁人都懒得或无暇留意你了。因为你的“光临”,往往只是充当尊老爱幼的道具。如按年龄排位,你侥幸被礼让上席,无须过度客套,在真正主角的号令下,端杯即可。如按职务就座,便是再好不过,你已步履蹒跚,白丁一名,就该心平气和地坐在下首。下首不可小瞧,实乃黄金地段,扼守着“菜道”要津。每道新菜送来,不动声色,摁住转盘,举箸先尝,你就成为鉴赏的首席。总而言之,人到苟延残喘之际,亦并非穷途末路,依然是,危机与机遇同在。餐桌上的种种狂热与沉稳、交流与交易,实质上都与你无关了。你的本分,就是专注地对付饭菜。试试看,这与你大半辈子热爱吃饭的习惯,会吻合到天衣无缝的地步,甚而提升至天人合一的境界。

仍回到起点,靠什么吃饭?积我数十载的心得,只要年龄在时间里还未中止,只要脸蛋在空间里还未消失,靠着这最可珍贵的两样宝贝,你就忘我地吃吧。人在世上,任何一个时段,但凡尚能将杯盘碗筷玩弄于股掌之中,不论山珍海味,不论粗茶淡饭,只要味觉惬意,入肚舒坦,恭喜你,你大可快活地沉迷于口腹之欲,将吃饭进行到底。

2019年4月6日

散文的运气

今天的颁奖地点,一座浪漫、典雅的庭院,为昔日上海滩知名的“爱神花园”。这与咱们的诗歌散文赛事,真的是珠联璧合了。活动的承办单位,主业虽是建筑设计,但各个环节的构思,都充分体现出文化设计。经历七届之后,演奏出愈发美妙的建筑与文学的交响。参赛面越来越宽,辐射力越来越强,评委们的眼神儿越来越准。

我个人体会,这个奖不光提携作者,也培养点评者。前几年在嵊州,颁奖会已经开始,主持者笑眯眯地,皮笑肉也笑地走过来,递给我一等奖的文章,让我现场学习,然后上台汇报心得。对方用这种突然袭击的方式,猝不及防的方式,急就章的方式,就是为了栽培我的判断和鉴赏。结果我太不争气了,仓惶上台,前言不搭后语地对付一通。这一次,他们改换手法,提前将一等奖的文章发来,提供给我一份从从容容、细嚼慢咽的福利。

斩获散文一等奖的《不灭的碉楼》,让人欣喜。我一向把散文当作写实的文体,以此为标准,来概括一下这篇出色的文章。作者加拉巫沙的祖上,留下一座伟岸的碉楼,一共六层。三层以上,布满窗口一样的射击孔,这反证出,碉楼主人的尊贵。众多的仆人和家丁,都是作者出生于彝族名门望族的人证。在上世纪五十年代的土改时期,碉楼充公,成为生产队的仓房。农村实行土地承包之后,这座具有地标价值的建筑,被莫名其妙地拆掉。笼罩整个作品的,是一层神秘又凄美的背景。碉楼的汉族设计师,在施工期间,与彝族的女仆相好。因彝汉不得通婚的戒律,碉楼完工之日,这对情侣双双上吊。岁月流逝,到了不久之前的某一天,从事建筑设计并拥有足够财富的堂弟告诉作者,他已打定主意,依照原样,再造碉楼,以传承、重塑民族血脉的荣光。

从以上大致介绍,作品的题材与素材,完全可以构筑起一部厚重的小说。但幸喜作者,运用了散文的形式。于是,呈现给我们的,既有小说的故事想象,又有散文的意境欣赏。作者的独特在于,他一反常规,偏偏运用大气、洋气的文字,表现质朴的山地风物。就作品而言,我不再继续说三道四,请允许我照本宣科,朗读末尾两段。试一试,作者烘托出的祥云瑞气,能不能将各位吸引进来:

半月后,又见堂弟。“唰”一下,效果图铺在了宽大的茶几上。只见碉楼威猛,雄姿英发,壮志凌云。彝人得意的红、黄、黑三色,恰当地彩绘在碉楼顶层的雕梁画栋上,像牧人戴着昂扬的头帕眺望远方。那些栩栩如生的牛角、羊角,葵花样式的木制斗拱,仿佛跃出纸张,蝶变成了故乡满山漫坡的牛羊,羽化成了庄稼地沿埂守望的一排排向日葵,热烈奔放,一带黄金。

现在要紧的事情就是静等时间,静等堂弟雷厉风行的动作,静等碉楼在故乡的一隅,向着天空生长。此刻,我要把这个追问历史、衔接时空、传承文脉的秘密告诉风。使者般的风啊,请你尽快传遍整座山林。

我读得不好,但这位加拉巫沙写得好啊。

写散文的人,通常都容易自负,因为他们大都经历过一种熬煎。散文高手,几乎等同于情书高手。尤其倒回去三四十年,谈情说爱,不靠票子说话,不靠车子说话,不靠房子说话,因为这几样,相互都缺,便主要靠情感说话。而当面言情,又往往羞于出口。于是,山盟海誓,寄望鸿雁传书。想想看,情书是那么好写的吗?现实里素静的人,在情书里得激情澎湃;现实里狭窄的人,在情书里得博学多才。为了俘获对方,情书会将当事人改造得面目全非。故而,多数散文作者,主动或被动,有意识或无意识,都有过刻苦的文字历练。当他们不再玩弄情书的把戏之后,曾经的咬文嚼字,曾经的字斟句酌,用来鼓捣散文,通常比较灵验。而恰恰正是这些写散文写出了点名堂的人,特别容易虚胖,特别喜好上下嘴皮一碰,发出怪异的声响。

对那些名气稍大些的散文写手,诸位如有兴趣,不妨上网搜搜他们的自述、演讲或访谈之类,几乎不会让人失望,一定可以见识不少惊吓他人或欺骗自己的傻话。因时间宝贵,我不举例。尽管我也像小崔一样,抽屉里有一大堆“证据”。说这些,只是真诚地期望,各位获奖者不要骄傲。二等奖、三等奖、优秀奖不要骄傲,就是拔尖的一等奖,也不要骄傲。因为文无第一。写得可能比你还好的那个人,此刻或许就坐在你的身旁。只不过他没有你的运气。谢谢大家。

(此文系作者2019年4月19日在第七届禾泽都林杯“城市·建筑与文化”诗歌散文大赛颁奖会上的发言)

当诺言化为乌有

如果,听过太多抑扬顿挫的承诺,见过太多信誓旦旦的场合,再来欣赏尚本先生三卷本长篇小说《诺言》(长江文艺出版社2018年12月第1版),自是别开生面。

小说伊始,就将人带入大别山余脉,一个叫九龙冲东山白龙寨的地方。但你会不太习惯,与乡村风物及人物相吻合的素朴语言与个性语言,与乡村岁月及生活相配套的描绘方式与叙事方式,都没有常规性地出现。当然,疑惑迅速破解。作品主人公之一的李传道,是一位读过北大,饱览诗书,走南闯北,干过大事的德高望重者,而受其朝夕点拨,犹如金童玉女般的阳光青年李远方、肖畅,则与老人堪属知音。恰恰正是这几位人物的思维方式、行为方式,奠定了作品独特的文学基调。一幅新异的乡村画卷,毫无突兀地展现在面前。偏僻、穷困的鄂中山乡,却氤氲于东西方经典文明相互交融的恩泽之中。

小说层层推进,凸显出人物超凡脱俗的出身与得天独厚的教养。作者倾注全力渲染的“诺言”,顺理成章地由李远方表达出来:光宗耀祖,传宗接代。我们从老一辈耳提面命的传授中,从下一代点点入心的成熟中,已能体会出,这一看似平庸的人生追求,对整个家族而言,有着非凡的文化意义。

作品进展到五万余字的时辰,李远方、肖畅先后告别白龙寨,走进大武汉。他们的迁徙,并非偶然的个体行为。在整个国家面临历史转折的关头,他们同千千万万百姓一样,被挟带着汇入时代的洪流,并身不由己地置身于将诺言变作现实的拼搏境地。自此开端,故事到人物,更为引人入胜;文笔到意境,愈加摇曳生姿。显而易见,这是厚实的生活底子、学识底子,提供给作者的原料与营养。

小说步步递进地展演出一部人性壮剧。我们每个过来人,其实又何尝不是曾经身居其中的角色与看客。城市与乡村,放开与搞活,全民经商,企业转制,经济双轨,明星走穴,工程转包,招商引资,“跑部钱进”……“项目”令人眼花缭乱,“剧情”叫人匪夷所思。就在如此强烈、频繁的碰撞与摔打下,稚嫩的年轻人迅速老到起来,朝着理想的高地,一程程完成令人刮目相看的攀爬,成为大武汉乃至境内外纵横驰骋的佼佼者,成为父老乡亲心目中引以为傲的顶级名流。

可以看出,作者营造这张故事的大网,驾轻就熟、胜任愉快。他对城乡底层生活的切肤之感,对中、上层生态的熟稔,对过往历史和当下社会的了解,对中外文化瑰宝的领悟,组合成一股强劲的“合力”,使其作品中体现出的认知与志趣,写作必需的硬件与软件,都似乎早就整装待发,随时听从他的调遣。故而,作品中一堆堆的故事,如秋果累累,压弯枝头。此外,小说大气,颇具柳青《创业史》之风范,掌故、典故迭出,加上滔滔雄辩,大量而又贴切地揉合于对话、描写及叙述中,使得小说洋溢出古今交汇、中外贯通的书卷气息。

难能可贵的是,作品骨子里始终蕴含着源远流长的家族情怀。李远方与白龙寨,不仅仅是字面表达的维系方式,或者不完全是情节进展的功利需求,而彻头彻尾地,是一种水乳交融的血脉承继。许多走红小说,人物从乡村进入城市之后,随时光推移,最初的一点点念想,很快演变成无牵无挂的决绝。什么诗,什么乡愁,什么远方之类,无非是些空泛呻吟的词藻。而《诺言》不是。所以,小说从清丽的开头,一直到凄婉的结尾,人物们城乡之间的频频互动,甚或思想上产生迷惘,境遇上遭逢重创,内心始终向往着,讨教生于斯、长于斯的老家亲人,苦苦寻觅当初立下人生宏愿的原始依据。区别于前些年一些“寻根文学”的叫卖,实际上,紧贴地气的《诺言》的全部努力,实为精神层面货真价实的寻根问祖。

作者以百万言的豪放制作,几乎囊括了上世纪八十年代以来,华夏大地上雨后春笋般的所有精彩和所有无奈 。作品中大部分当事人的结局,经过大浪淘沙,经过血雨腥风,几乎尽皆事与愿违,出人意料,而又全在情理之中。当主人公们的希冀纷纷落空,即一切美妙的想象,一切缜密的构思,一切辛勤的付出,虽然依旧葆有着一诺千金的质地,但通通毁于一旦,惨烈收场。当诺言化为虚无之后,精明强干到呼风唤雨的人,亦只能凄然谢幕。但无可置疑的是,《诺言》对一个亿万人刚刚历经过的伟大时代来说,是一段忠实的记载,是一首激越的吟诵,是一曲深情的挽歌。岁月就是如此,不堪回首又不无眷恋,叱咤风云中自有其成败兴废,盛极而衰中往往含着天道轮回。