三唑类杀菌剂研究

张静静

(国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心,江苏苏州 215163)

三唑类杂环化合物由于具有优异的生物活性而备受重视,被广泛用作杀菌剂、除草剂、杀虫剂及药物等,是一种典型的杀真菌型药剂。

目前商品化三唑类杀菌剂大多数为1H-1,2,4-三唑,且由于丙硫菌唑杀菌剂的开发,1H-1,2,4-三唑硫酮类化合物也成为了研究的热点。基于此,本文总结了包含1H-1,2,4-三唑和1H-1,2,4-三唑硫酮结构单元的化合物,并根据结构的不同,对其进行分类介绍。

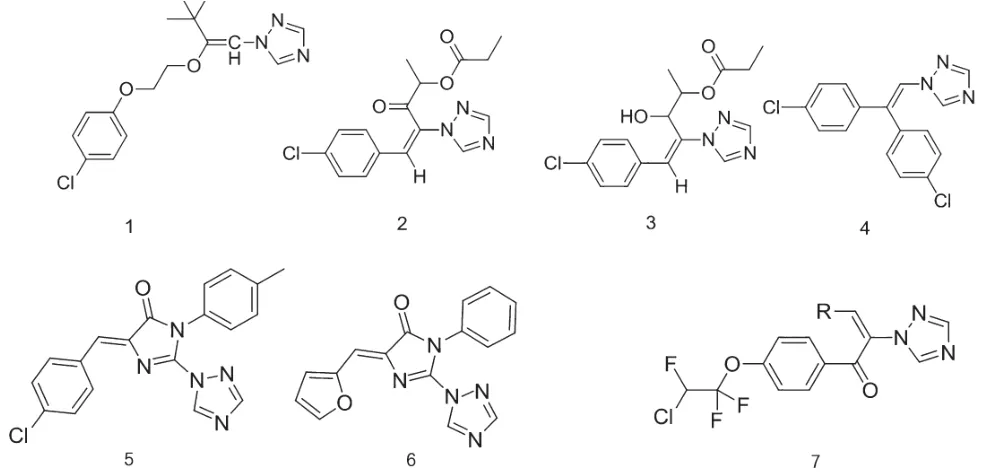

1 三氮唑与烯原子相连类

1985年至今,陆续有三氮唑与烯原子相连类化合物报道。如图1所示,化合物1由拜耳公司于1985年报道(DE 3417468)[1],对稻瘟病具有较好的防治效果。化合物2和化合物3由日本住友化学株式会社于1987年报道(JP 62174063)[2],其中化合物2可以作为植物生长调节剂和农用杀菌剂,将其羰基还原为羟基可以得到化合物3。化合物3在400 mg/L浓度下,对小麦和大豆的生长均具有27%~68%的抑制作用;在200 mg/L浓度下,对白粉病具有100%的防效。化合物4由罗门哈斯于1993年报道(US 5216007)[3],其在300 mg/L浓度下对稻瘟病的防效为97%~100%。化合物5和化合物6由丁明武等[4]报道,其中化合物5在50 mg/L浓度下对水稻稻瘟病、水稻纹枯病以及水稻赤霉病等有100%的防效;化合物6在50 mg/L浓度下对水稻纹枯病有一定的防效。化合物7由李春芳等[5]于2009年报道,他们的初步测试结果表明,该化合物对苹果轮纹病、黄瓜枯萎病以及花生褐斑病等具有一定的杀菌活性。

2 三唑联芳环类

三唑联芳环类化合物于90年代报道[6-9],主要包括三唑联苯环类、三唑联噻唑类、三唑联吡啶类,其中三唑联苯环类占大多数。如图2所示,化合物8由阿格雷沃英国有限公司于1998年报道(WO 9804532)[6],是在三唑环上引入了氯原子和甲基,该化合物在500 mg/L浓度下对白粉病的防效为50%。化合物9和化合物10由BASF于1996年报道(WO 9637480)[7],其中化合物9的使用剂量为16 mg/L时,葡萄感染霜霉病的概率仅为10%,对照发病率为70%以上;化合物10的使用剂量为63 mg/L时,小麦感染叶锈病的概率为15%,对照发病率为65%。Hoechst公司于1994年报道了通式为11的一系列化合物(DE 4225778)[8],其在500 mg/L浓度下能完全抑制葡萄霜霉病以及马铃薯晚疫病的发生。化合物12和化合物13由日本吴羽化学工业公司于1993年报道(EP 562480)[9],这两个化合物在500 mg/L浓度下对黄瓜灰霉病的防效分别为82%和95%。

图1 三氮唑与烯原子相连类化合物分子结构图

三唑联噻唑类化合物14由胡艾希等[10]报道,其在25 mg/L的使用剂量下,当X为典原子(I)时,对玉米纹枯病、菌核病、玉米赤霉病、水稻稻曲病的防效分别为100%、95.5%、100%和100%;当X为氯原子(Cl)时,对玉米赤霉病的防效为100%。

三唑联吡啶类化合物15由日本曹达株式会社于1999年报道(WO 9902518)[11],其在200 mg/L浓度下,对苹果黑星病、黄瓜灰霉病、葡萄灰霉病以及小麦白粉病的防效均大于75%。

图2 三唑联芳环类化合物分子结构图

3 三唑磺酰胺类

三唑磺酰胺类化合物报道较多,结构变化较大,本文仅总结1H-1,2,4-三唑中的1-位氮原子与砜基直接相连的化合物。

日本日产化学株式会社创制三唑磺酰胺类杀菌剂吲唑磺菌胺(试验代号NC-224,通用名称amisulbrom),其结构新颖独特[12],主要对卵菌纲和变形菌类有效。该类杀菌剂持效性强、耐雨水冲淋、对多种病害有稳定的效果,现已在日本、英国、德国、韩国和美国登记,商品名为Shinkon。

化合物16和化合物17由日本日产化学株式会社于2000年报道(JP 2000302781)[13],这两个化合物在500 mg/L浓度下能够完全控制黄瓜霜霉病。化合物18由日本三菱化学株式会社于1997年报道(WO 9401419)[14],其在200 mg/L浓度下对黄瓜灰霉病、疫霉病防效均大于95%。

图3 三唑磺酰胺类化合物分子结构图

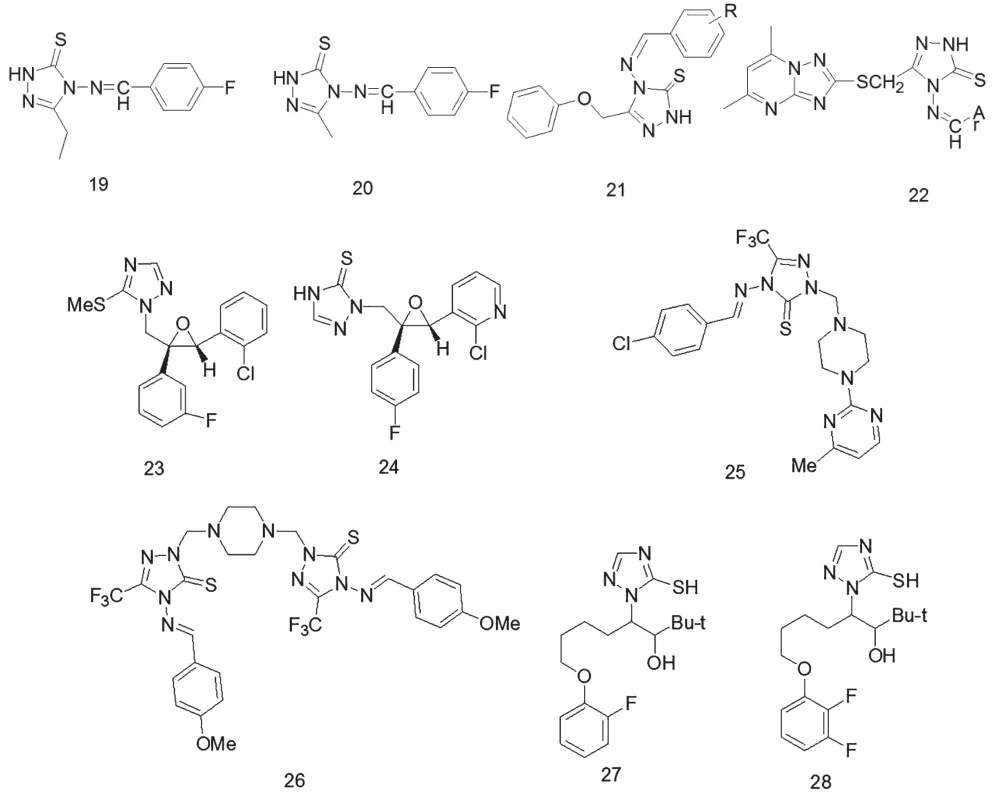

4 三唑硫酮类

1996年拜耳公司报道了新型杀菌剂丙硫菌唑,其化学结构与以前的三唑类不同,属于新型三唑硫酮类化合物。由于丙硫菌唑不仅有良好的安全性和防治效果,而且增产明显。同其他三唑类杀菌剂相比,丙硫菌唑具有更广泛的杀菌活性,该类化合物逐渐成为研究热点。

孙晓红等[15]于2008年报道了化合物19~21,其中化合物19和化合物20对番茄早疫病、烟草赤星病、小麦赤霉病、西瓜枯萎病均具有较好的防治效果,IC50均小于1;化合物21也具有较好的抗菌活性。马忠华等[16]于2008年报道了化合物22,其对小麦赤霉病、甜菜褐斑病、棉花枯萎病、苹果轮纹病均表现出一定的抑制活性。化合物23和化合物24由BASF于2009年报道(WO 2009077471)[17],是商品化杀菌剂氟环唑衍生而来。他们在250 mg/L浓度下,锈病的感染率为0%,而对照组的感染率为90%。化合物25和化合物26由王宝雷等[18]于2000年报道,这两种化合物对黄瓜灰霉病的防效分别为96.9%和84.9%。化合物27和化合物28由BASF于2010年报道(WO2010040718)[19],对灰霉病均具有较好的防治效果。

图4 三唑硫酮类化合物分子结构图

5 结语

本文总结了国内外报道的1H-1,2,4-三唑以及1H-1,2,4-三唑硫酮类化合物。根据上述分析可知,三唑类杀菌剂仍为目前作物病害防治研发中的重点,未来的研究应侧重于开发具有优异活性的新型三唑类杀菌剂。